Lo stato di sospetto / Messico: il governo non esiste, è tutta colpa del governo

Vivo a Città del Messico da sei anni. Da sei anni risiedo nello stesso condominio, al primo piano di Calle Prosperidad angolo Progreso. In questo lasso di tempo relativamente breve, il nostro appartamento è stato svaligiato due volte. La prima poche settimane dopo il mio arrivo, nel 2014. Era il weekend del día de muertos e il palazzo era completamente vuoto. In pieno giorno, i ladri sono riusciti ad aprire il portone principale, e da lì hanno tranquillamente svuotato i primi tre appartamenti che hanno incontrato, tra cui il nostro. Sono quindi usciti indisturbati nello stesso modo in cui erano entrati.

Dopo un primo shock, la conseguenza principale è stata una forte stretta nelle misure di sicurezza, con una porta interna a proteggere le scale e un giro di vite alla distribuzione delle chiavi del portone ai condomini. Solo due per appartamento. E in caso un inquilino ne volesse una terza, la richiesta va fatta direttamente all’amministrazione condominiale. Il messaggio era chiaro: una copia doveva essere sfuggita di mano arrivando, chissà attraverso quali canali, alle persone sbagliate. Il sospetto cadde rapidamente sul portinaio, un’ombra che, da quel giorno e fino al suo improvviso licenziamento avvenuto poco dopo e per motivi apparentemente alieni al fatto, pesava e non poco sul poveretto.

La seconda volta sono entrati dalla nostra finestra. Più precisamente dal balcone che dà sulla nostra camera da letto. Non eravamo in casa. Eravamo fuori città. Meglio così, ovviamente. Nessuno ha notato nulla. Al nostro ritorno, mentre parcheggiavo sotto casa, mia moglie vide la finestra socchiusa e non ci volle molto per tirare le conclusioni. Questa volta avevano svaligiato solo il nostro appartamento e non erano riusciti a passare alle scale condominiali. Come facevano a sapere che non fossimo in casa proprio quel giorno? L’intero palazzo ne era certo: qualcuno li doveva aver avvertiti. Ed eccoci di nuovo al portinaio, quello nuovo.

“Non c’è alcun dubbio” mi disse l’avvocato che chiamammo per aiutarci con i cavilli burocratici della denuncia. “Nella mia esperienza, è sempre colpa del portinaio!” E così la pensava ogni singola persona a cui raccontammo dell’accaduto. La risposta è categorica: è stato lui, il portinaio.

Ora, a mesi dal fatto, mia moglie sostiene di non crederci ancora, no, non può essere stato lui. Tuttavia ammette d’aver cambiato, più o meno inconsciamente, la sua relazione con l’uomo. D’ora in avanti meglio non comunicargli tutti i nostri spostamenti. È un brav'uomo… ma meglio dubitare.

*

Un’accusa che mi viene rivolta spesso è d’essere un cattivo studente e di non aver imparato nulla in tutti questi anni trascorsi qui in Messico. D’avere una visione limitata della realtà complessa al di fuori del mio cerchio ristretto di amici e conoscenti. Ancora peggio: d’essere viziato, cresciuto nella borghese tranquillità di una piccola cittadina del nord Italia… e pertanto d’essere incapace di capire il timore costante, la sfiducia più profonda, l’incertezza che avviluppa e macchia ogni movimento. Perché qui in Messico le cose sono diverse. Qui in Messico, quando le cose vanno male, vanno male sul serio. E così mi è stato suggerito d’attenermi alle regole del luogo. Di smetterla di resistere a quello “stato di sospetto” in cui, per il solo fatto di vivere dove vivo, mi ritrovo mio malgrado invischiato. Parlo di un sentimento di diffidenza totale, ortodosso… una credenza senza confini che, come una piaga efficientissima, permea ogni strato del comportamento sociale finendo col guastare anche le più semplici abitudini, le più innocenti relazioni quotidiane. Perché in questa città, in questo Paese, l’unica soluzione per sentire di avere effettivamente il controllo della propria vita è di permearla con la più ferrea diffidenza e applicarne le norme in maniera costante, “a imbuto” per così dire… e cioè dal generale al particolare. Partendo dalle alte sfere dell’istituzione repubblicana, passando per le diverse realtà pubbliche e private che affollano la quotidianità – la scuola, la ditta fornitrice del servizio internet, la banca, l’agenzia immobiliare – fino ai singoli individui con cui si condivide, gomito a gomito, la vita di tutti i giorni.

E così è un dovere sospettare del vicino di casa, del postino, dell’impiegato di Fedex, della signora del negozietto all’angolo. Non ci si può fidare nemmeno del ragazzo che consegna la frutta, della voce che ci chiama e ha sbagliato numero, del parcheggiatore, del portinaio. Soprattutto del portinaio! Perché non importa se sono anni che lavora nel tuo palazzo. Nel manuale di condotta dello “stato di sospetto”, il custode occupa un posto d’onore e sta a noi come il maggiordomo sta ai romanzi gialli: è l’incarnazione dell’archetipo del colpevole.

Se il dubitare del funzionamento di una istituzione privata o governativa può essere potenzialmente sano – in fondo la corruzione è un dato di fatto, e non si può che combatterla con un continuo scrutinio – il dilagare incontrollato dello “stato di sospetto” in ogni sfera della nostra vita, anche la più banale, crea le condizioni per una certa sospensione della quotidianità… una messa in pausa in grado d’anchilosare anche le più routinarie situazioni giornaliere.

Nell’ortodossia del dubbio niente più è leggero, niente può essere estemporaneo. A ogni decisione, anche la più apparentemente insignificante, viene legato un bagaglio di conseguenze con cui bisogna immancabilmente confrontarsi se non si vuole correre rischi non meglio definiti. Perché è certo che il rischio rimane sempre e comunque indistinto, dai contorni indefiniti, e pertanto molto più spaventevole.

Ora, seppure qui io mi sto focalizzando esclusivamente sul mio Paese adottivo, la scelta va sempre e comunque letta con valenza di sineddoche. Perché sebbene il Messico continui ad apparirmi uno dei suoi membri di spicco, lo “stato di sospetto” è fiero regolatore degli affari interni d’innumerevoli altri paesi… continenti interi.

Il sospetto prospera nella disuguaglianza, nella disparità, nella distanza sociale più marcata… nel privilegio. Ecco, l’ho detto: privilegio. È forse questa la chiave di tutto… il fatto che, in realtà, solo per un numero ristretto di persone esiste anche solo la possibilità di sospettare. Il cerchio si stringe. Ma invece di risolversi, il problema sembra espandersi.

*

Saranno le sei, sei e mezzo del pomeriggio e me ne sto a gattoni sul pavimento gelato tutto intento a indovinare la temperatura perfetta per il bagno di mio figlio, quando ecco che mia moglie mi chiede se per caso stessi seguendo quello che stava accadendo nella chat del nostro condominio.

“Hai letto che pasticcio? Che ne pensi?”

Chiaramente si tratta di una domanda retorica. Lei per prima sa bene come, avendo appena festeggiato il triste anniversario dei tre mesi d’isolamento senza alcuna prospettiva di ritorno alla normalità, ad avere anche solo un minuto libero non l’avrei certo speso leggendo le invettive di uno qualunque dei vicini di casa. Dunque la mia risposta non può che essere negativa. No, non avevo visto né letto assolutamente nulla.

“Perché? È successo qualcosa?”

Certo che è successo qualcosa. Succede sempre qualcosa. E questa volta era la polizia! Hanno cercato d’arrestare un uomo in strada… proprio qui di fronte… uno che a volte pulisce i marciapiedi per pochi soldi… e molti dei vicini sono scesi infischiandosene della “sana distanza” e sono intervenuti… è finita a spintoni e grida, tanto che l’hanno liberato, l’uomo… o forse la polizia l’ha lasciato andare.

Tutto ciò mia moglie me lo comunica gridando dalla stanza a fianco, frammento d’informazione dopo frammento d’informazione, come se tirasse a indovinare una trama attraverso i pochi elementi offerti da quella macchina narrativa impazzita in cui s’era trasformata la chat condominiale.

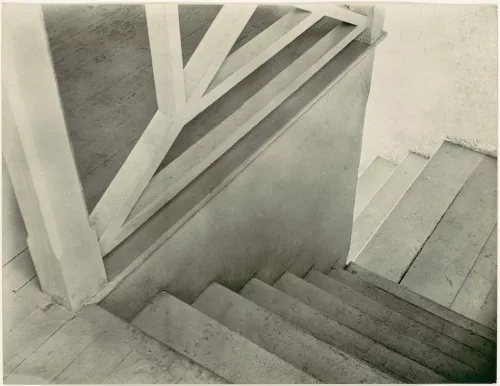

Foto di Tina Modotti.

In realtà, a volerlo veramente, prendere una posizione chiara sull’accaduto non sarebbe poi così difficile: in fondo conosco i miei vicini e conosco l’infima reputazione delle forze dell’ordine di Città del Messico… quindi potrei asserire con una certa sicurezza che l’intero affare dell’arresto puzza, che certamente c’era qualcos’altro dietro, che i vicini hanno fatto bene a uscire in massa e confrontarsi con le forze dell’ordine… e che con ogni probabilità l’idea di accanirsi su quell’uomo non era se non un altro stratagemma per spaventare, o per gonfiare i numeri dei fermi, o trovare un capro espiatorio per qualche altro impiccio irrisolto. Insomma, dopo anni che vivo in questa città non ci vorrebbe molto a montare un caso e prendere una posizione netta a favore di una parte rispetto all’altra. Ma il problema è che, a questo punto, ho finito con l’addentrarmi io stesso nella chat, in quel meandro di link, risposte e accuse reciproche che, ne sono certo, mia moglie aveva già letto infischiandosene del senso di colpa per aver in tal modo sprecato le sue poche ore di lavoro.

Alcuni vicini inoltrano messaggi da Twitter che legano l’arresto del ragazzo a un possibile stupro… altri parlano di consumo di droga in strada… altri ancora di “narcomenudeo”, cioè spaccio locale e in piccole quantità… una fonte lo accusa di furto. Si tratta di voci solitarie, certo… teorie al limite del complotto che si scontrano con lo sdegno della maggioranza. Ma dal momento che nessuna delle parti sembra avere la benché minima idea di quello che è successo realmente, ogni giudizio assomiglia sempre più a un sentito dire, a un groviglio di frasi captate nei momenti concitati dell’azzuffata. Insomma, tutto terreno fertilissimo per uno sviluppo incontrollato dello “stato di sospetto”!

Improvvisamente l’uomo arrestato è allo stesso tempo una vittima e un criminale. La polizia è brutale e collusa con la mafia, ma è anche oppressa da una politica corrotta che ha lentamente minato la fiducia della gente nell’istituzione. I vicini sono brava gente, lavoratori che non ci stanno a far passare impunito un altro sopruso… ma sono anche picchiatori di mestiere, mercenari al soldo del narco capaci di creare scompiglio e confondere le acque. In pochi click, aneddoti di coraggiose ribellioni di quartiere contro i soprusi delle forze dell’ordine si intrecciano a oscure leggende di segnali segreti – fischi, grida, esplosioni di petardi – in grado di riversare in strada in pochi minuti orde d’insospettabili pronti a difendere un’altrettanto insospettabile associazione mafiosa a cui appartengono. Insomma nulla è come sembra, no… ma forse sì… o forse in parte.

“Per caso hai sentito un petardo… o un’esplosione?”

Stiamo leggendo lo stesso tweet, io e mia moglie. Non solo, ma dal tono della sua voce mi sembra di capire che ha abbandonato una volta per tutte l’idea di concentrarsi sul suo lavoro. Me la immagino seduta sul divano, telefono in mano, completamente assorta nel laborioso compito di scovare tutti i possibili retroscena dell’accaduto, ben conscia di come tale attività la porterà dritta allo stordimento, alla rassegnazione, alla rabbia. E così non mi stupisco poi tanto che mi venga comunicato come sia assolutamente necessario cambiare al più presto casa, quartiere, forse anche città. Ancora meglio: Paese! Eccoci di nuovo. In pochi minuti siamo passati da un incidente qualunque che coinvolge uno sconosciuto in strada, a un dramma personale dalla non facile risoluzione. Il sospetto ha funzionato alla perfezione. Risultato? Una tempesta perfetta.

Certo, potrei controbattere domandando a mia moglie perché una rissa tra la polizia e un gruppetto di vicini finisca col mandare in crisi la più fondamentale delle sicurezze a cui una famiglia dovrebbe essere in grado d’aggrapparsi: la casa, il quartiere… un intero stile di vita. Ma sappiamo entrambi che, una volta invischiatisi nel tema, non ci può essere una via d’uscita indolore. Il sospetto vince sempre.

*

Un’ipotesi. Forse un azzardo. Che l’incidente di oggi non è se non un’altra riprova di quella sospensione d’ogni prospettiva di giudizio causata dall’annichilimento di un’idea di comunità condivisa. Forse esagero. Forse me la prendo troppo a cuore. Probabilmente no. Probabilmente sto a malapena captando qualcosa che è già un dato di fatto. Perché in questo Paese – come in molti altri, purtroppo – ti viene insegnato come il primo e necessario passo da compiere di fronte a una situazione di confronto sia quello di dubitare… sospettare e dubitare… dubitare di tutto e tutti. Non vi possono essere punti fermi perché non esiste più una vera e propria realtà condivisa su cui misurarsi. Quest’ultima è stata quasi completamente sostituita da una fluidità tossica, un’instabilità che si nutre principalmente di disuguaglianza e privilegio, e che porta con sé il concreto sentimento d’essere esposti a pericoli, siano questi reali o immaginari. Così solo l’istituzione del più ortodosso degli “stati di sospetto” può garantire un minimo controllo sulle nostre vite. Prima ci allineiamo, meglio è per tutti.

Il problema è che, una volta che lo si accetta, una volta che si entra nell’orizzonte del dubbio categorico, non si può che applicarlo indiscriminatamente a ogni livello del nostro esistere sociale.

Lo “stato di sospetto” è un’istituzione vischiosa… senza dentro né fuori. Esiste solo un “qui-e-ora” scevro di confini definiti. È guerra continua nel mondo del dubbio. Non esiste zona franca perché non può esistere terreno condiviso. Non deve esistere. Altrimenti l’intero sistema di sfiducia reciproca verrebbe minato alle fondamenta.

*

Non posso procedere senza soffermarmi anche solo di sfuggita sull’idea di privilegio. Proverò ad affidarmi a un solo esempio. Uno solo. Una scena ricorrente che potrei riassumere così: durante una cena, una festa o un evento sociale qualsiasi, due persone (messicane… o comunque cresciute in Messico) si incontrano per la prima volta. Essendo alla ricerca di argomenti validi di cui parlare, dopo un breve scambio di cordialità i due finiscono col ricercare la possibile relazione che li accomuna, che li ha portarti entrambi a quell’evento mondano. Forse conoscono la padrona di casa… oppure lavorano con gente che si conosce… o sono mariti, mogli o compagni di colleghi, di amici di amici. Il valzer delle ipotesi si scatena.

Fin qui tutto normale. In fondo ho quasi quarant’anni, e a quest’età gli eventi sociali sono terribilmente regolamentati. Nessuno vuole sorprese. Spettro dei tumultuosi vent’anni o degli egocentrici trenta, la spontaneità sembra dimenticata una volta per tutte, sostituita da una distratta prevedibilità. Ma ecco che un’anomalia s’insinua nel rigido sistema. Si tratta di una semplice domanda che, puntualmente e quasi senza eccezione, rompe la monotonia degli scambi di cortesie: “E tu che scuola hai fatto?” chiede uno dei due soggetti senza il minimo segno d’imbarazzo in volto.

Va da sé che, sulle prime, pensavo ingenuamente si stesse parlando di studi universitari. Seppure un ricordo vecchio di quasi due decadi, non era poi così impossibile. Goffo sì, ma non impossibile. Ma con mia grande sorpresa capii presto che la scuola di cui tanto ci si interessava era invece la scuola dell’obbligo: il liceo, quando non addirittura le medie! Cosa poteva significare che donne e uomini maturi, di quarant’anni, al conoscersi per la prima volta sentivano il bisogno di sapere che liceo avesse fatto il loro interlocutore? E l’aspetto più spiazzante dell’intera faccenda era come, in una megalopoli di trenta milioni di abitanti, era più che probabile che i due non solo fossero a conoscenza dei reciproci istituti, ma avessero anche un amico, parente o conoscente con cui, avendo frequentato lo stesso liceo, dovevano certamente conoscersi.

Ora, in una società diseguale dominata da una rampante privatizzazione, la scuola – l’educazione in generale – è forse uno degli spartiacque sociali più lampanti. Ho ridicolizzato questi scambi per anni. Ne ho discusso l’assurdità con amici e parenti. Eppure ora, con un bambino di quasi tre anni e con la pressione della scelta scolastica alle porte, ecco che mi ritrovo a dover scegliere se partecipare al gioco o tirarmene fuori.

Il privilegio è subdolo e usa il sospetto come suo braccio destro. L’immobilità sociale ne è la conseguenza. L’ingiustizia la sua terribile compagna.

*

Ora di cena. Siamo tutti e tre in cucina seduti intorno al tavolo. Mio figlio mangia lentamente. Bisogna pregarlo, convincerlo. È come se nel cibo non vedesse che una odiosa interruzione del gioco. Forse il seme del sospetto è già in lui. Forse non riesce a convincersi del tutto che, in meno di un’ora, sarà in grado di tornare ai suoi giocattoli, le sue corse. E poi c’è una novità che lo convince ancora meno: da quando è iniziata la pandemia di Covid, l’ora della sua cena coincide perfettamente con la conferenza stampa del Sottosegretario alla Salute Dottor Hugo López-Gatell. Nuova star del panorama nazionale, Gatell è entrato a diritto tra i volti più conosciuti e discussi del Paese. Giovane e dai modi impeccabili, il dottore non si stanca mai di rispondere alle stesse, detestabili domande ripetute ad nauseam dai giornalisti. Non si arrabbia. Non perde la calma. Spiega. Illustra. Tranquillizza senza condiscendere. Ma anche qui c’è un problema… perché nonostante il Web si sia scatenato con meme e fan club d’ogni genere, e nonostante l’uomo goda di una popolarità quanto meno insperata per un epidemiologo del governo, il signor Gatell fa per l’appunto parte di un sistema – il governo – cui non si può in alcun modo credere.

E così eccoci… mia moglie, mio figlio e io, tutti e tre seduti a vedere quest’uomo che snocciola cifre e consigli mentre un Paese intero dubita di ogni parola che esce dalla sua bocca. I numeri sono certamente truccati. Le statistiche falsate. I consigli sono strumentalizzati. Sicuramente ci stanno nascondendo qualcosa. Eppure ogni sera lì stiamo, incollati davanti allo schermo dalle 19 alle 20. Niente… non crediamo a niente. Esattamente come era successo un paio d’anni fa, nei giorni e nelle settimane successive al terremoto del 17 settembre 2017. All’epoca c’era altra gente al governo, ma il sospetto era lo stesso. I numeri ufficiali dei morti, degli sfollati, dei rifugiati venivano presentati in prima pagina mentre il Paese alzava gli occhi al cielo. Moltiplica per cinque, si diceva… esattamente come oggi, al numero dei contagiati si dice di moltiplicare per tre, per dieci, per quindici. Certo, il piacere del dubbio categorico è sottile, affilato… ma a che prezzo? Cosa ci sta succedendo?

“Il problema è il governo… ” dice mia moglie sbucciando una pera e offrendone un quarto a mio figlio. “Anzi, il problema è che il governo non esiste ed è tutta colpa del governo.”