Parise in stazione

Un giorno ho incontrato il grande Jaufrè, come lo chiamava Montale:

Jaufrè passa le notti incapsulato

in una botte. Alla primalba s’alza

un fischione e lo sbaglia. Poco dopo

c’è troppa luce e lui si riaddormenta

Quando un incontro importante resta unico, ogni gesto, ogni parola, ogni dettaglio della scena prende un’aria poetica. Era l’estate del 1982. Non avevo ancora diciannove anni. Ero seduto al bar della piccola stazione di San Donà di Piave. L’eterna provincia veneta! Aspettavo un treno per Venezia, concentrato sulle Poesie d’amore di Nâzim Hikmet, il poeta turco, amico di Majakovskij. Leggevo un rubai (molto tempo dopo ho appreso che si trattava di una forma metrica tradizionale arabo-persiana), scritto da Hikmet nel 1933 a Istanbul, esattamente trent’anni prima di morire stroncato da un infarto sul pianerottolo del suo appartamento moscovita. Estate del 1963. L’estate in cui sono nato. Coincidenze. La fame di coincidenze è il pane quotidiano della giovinezza. Ne ricordo una quartina:

Finito, dirà un giorno madre Natura

finito di ridere e piangere

e sarà ancora la vita immensa

che non vede non parla non pensa

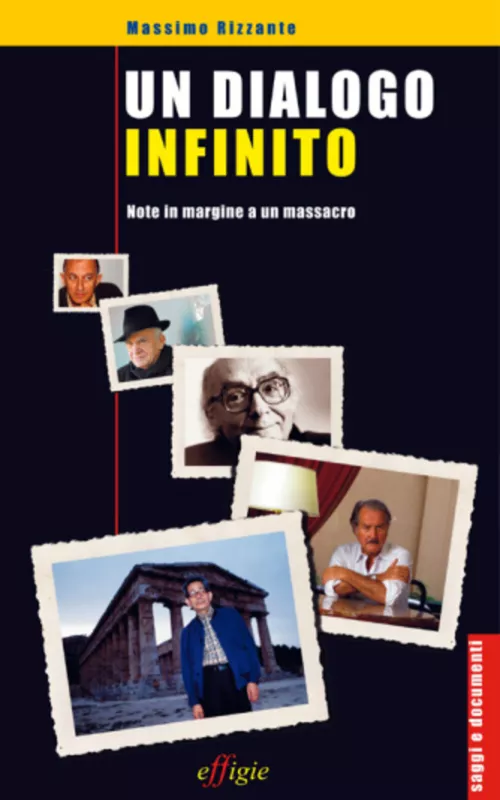

Goffredo Parise, Venezia 1982

Versi semplici, epici, antichi che cantano ciò che gli antichi poeti hanno sempre cantato: l’amore per la vita, l’inesorabilità della morte, l’amore, nonostante tutto, per la «vita immensa» dopo la nostra morte.

All’improvviso una domanda.

«Poeta?». Un signore sulla cinquantina, dal volto un po’ sofferente e con un braccio ingessato, si avvicina al mio tavolino e, dopo un momento d’esitazione, si siede.

«Chi, io?», faccio imbarazzato.

«Beh, non vedo in giro nessun altro giovane Nâzim. Le piacerebbe diventare come lui?».

«Qualcosa scrivo», rispondo.

«Sa, ha avuto una vita avventurosa e difficile, battaglie politiche, esilio, condanne, anni di carcere, grandi lontananze, pochi ritorni. Ma è rimasto giovane fino alla fine, in colloquio... Scusi, mi presento, sono Goffredo Parise, forse ha già letto qualche mio libro?».

«Purtroppo no». Vorrei non essere lì. Mi salva il frastuono di un treno merci. Faccio però in tempo a notare nei suoi occhi un lampo di tristezza.

«Forse lei è troppo giovane. Di che anno è?» «1963.» «Proprio l’anno in cui Nâzim Hikmet è morto: angina pectoris. Il 1963 è anche l’anno delle Furie.» «Quali furie?», domando. «Il romanzo di Guido Piovene che ho amato molto e su cui ho anche scritto. Era piuttosto un sogno. Ma Piovene oggi è dimenticato. Un vicentino come me, ma non proprio uno scrittore italiano... Non lo conosce, vero?»

«No.»

Guido Piovene

Il mio Trieste-Venezia era probabilmente già passato. La persona che doveva venire a prendere Parise e accompagnarlo in auto alla sua casa di Ponte di Piave tardava. Il dialogo durò non so quanto tempo. E sempre con lo stesso schema: il grande Jaufrè esponeva il tema: la malizia vicentina – di cui era impregnata l’opera di Piovene –, la vita e le case sul Piave, Roma, la fatica dei Sillabari, i premi letterari, lo Strega che aveva appena vinto, il Viareggio del 1963 che per ragioni politiche Piovene non aveva vinto, la «poesia che va e viene», la pigrizia produttiva dell’artista, le difficoltà del nuovo romanzo, ripreso dopo tanto tempo, «Il faut avoir une idée, mais une idée vague», come ha detto Picasso, l’ultimo viaggio in Giappone, Kawabata: «Legga assolutamente Kawabata. Ma fra vent’anni», La casa delle belle addormentate, la giovinezza, la vecchiaia. E il piccolo Nâzim nella sua vita immensa e immensa ignoranza...

Non c’era ostentazione nelle sue parole. E neppure l’ombra del maestro cerca-discepoli – «la poesia non ha eredi». Lo scrittore era semplicemente in colloquio, cioè era rimasto giovane. «Incapsulato» nella botte di un corpo sofferente, precocemente invecchiato (solo molto tempo dopo avrei saputo delle operazioni al cuore, l’insufficienza renale, la dialisi), era in contatto permanente con la «vita immensa, che non vede, non parla, non pensa», che è oltre la desolazione per la nostra morte, che è amore, nonostante la nostra morte. E se a volte il contatto veniva meno, se l’ex cacciatore per «troppa luce» si addormentava, il suo fiuto per la bellezza in ogni caso non lo tradiva: avrebbe sentito «l’odore del sangue» di un artista-fagiano a chilometri di distanza.

Oggi, se non conosco che un solo romanzo di Piovene, lo devo al fatto che sono rimasto fedele a quell’incontro con Parise, troppo intenso e irripetibile per permettermi di allontanarmi dalla solita fame di coincidenze.

∞

Nâzim Hikmet

«Piovene è uno scrittore importante, ma allo stesso tempo lo sento lontano.» «Lontano da cosa?» «Dalla riserva di caccia dei miei temi.» «È stato se non sbaglio proprio Piovene che a proposito delle Furie ha detto: “Lo ritengo nettamente il mio migliore romanzo e quello che ha approfondito certi motivi che sono costanti fin dalla mia giovinezza; giacché anche questo vorrei aggiungere: l’uomo si accresce, si accresce per acquisizioni critiche, per indagine intellettuale, ma quello che sono i motivi fondamentali della poetica e anche della poesia di un artista sono sempre gli stessi”.»

«Sì, è vero, l’uomo s’accresce, s’accresce, ma per quanto il nostro colloquio silenzioso continui nel tempo, gli elementi arcaici della natura, i colli, l’odore dei corpi, le formazioni e le deformazioni della bellezza umana che per la prima volta ci sono venuti incontro, si ostinano a compiere giri concentrici sopra le nostre teste incappucciate. Come folaghe o fischioni a cui continuiamo a sparare finché non ci addormentiamo...»

«Come uno dei temi di Piovene: la mente che mente a se stessa senza rendersi conto di mentire.»

«In altre parole la malitia. Ah la tradizione cristiana! I Padri della Chiesa la definivano un ambiguo e incoercibile desiderio-repulsione (beh, forse non utilizzavano proprio queste parole...) nei confronti del bene in quanto tale.»

«Questo non fa di Piovene uno scrittore cattolico, né uno scrittore religioso, se non di quell’unica religione possibile – come ha scritto Parise: quella della verità.»

«Sì. Ma ricordati che la religione della verità, nell’interpretazione di Parise, era ciò che per Piovene l’uomo moderno ha perduto, ciò in cui non riesce più a credere. È cenere di un fuoco che si è spento chissà quando e che ricopre i nostri volti decrepiti.»

«L’arte non può raccontare che il male, perché esso solo, per così dire, ha materia, pervade i nostri appetiti e i nostri pensieri. Queste sono ancora parole di Guido. Che ne pensi?»

«Non so. Mi chiedo: da dove viene il male per uno scrittore che non crede in Dio? Dov’è il male per chi non può cadere nel baratro agostiniano dove nessuno ti confessa?»

«Parise diceva che la risposta poteva forse trovarsi tra “il tortuoso, labirintico e solitario lavorìo del cervello”, proprio della “vicentinità”, intesa come “monomaniaca aspirazione al perfetto” e l’Europa centrale di Kafka ribollente di letture talmudiche e cabalistiche.»

«Detesto l’eterna provincia veneta! Detesto il marchio minoritario per gli scrittori di razza! Non ho mai letto Kafka seguendo interpretazioni talmudiche o cabalistiche. E nemmeno Svevo. Gli ebrei esistevano solo per Hitler. E poi dov’è il senso della forma, lo humour in Piovene? Sei proprio sicuro che la sua visionarietà coincida con la fusione di reale e inverosimile che Kafka è riuscito a realizzare? E quella sua promiscuità spesso comica, sei davvero in grado di ritrovarle nei romanzi di Piovene? E il riso di Zeno che gioca con la propria coscienza lo senti risuonare tra i colli veneti?»

«La confessione di Zeno è una bouffonnerie.»

«Appunto. Mentre la confessione è per Piovene la forma assoluta per giungere a una definizione dell’autenticità, della verità. Non sono sicuro che in essa non ci sia più traccia delle domande agostiniane. Magari attraverso il binocolo de l’esprit géométrique del giustiziere settecentesco, per dirla ancora con Parise.»

«Il senso della corruzione dei corpi e dell’immaginazione che li rendi visibili, compensati e giustiziati dalla passione intellettuale che li dissolve.»

«Sì, ecco. Oppure la necessità dei fatti, unita all’impossibilità o difficoltà di accedere al personaggio: chi sono Angela, Teresa, Antonio, la donna che si chiama “la pianta acquatica” se non rivelazioni di questa impossibilità?»

«La malizia vicentina unita alla malitia, figlia di acedia di Agostino, entrambe figlie illegittime della passione clinica di sezionare con l’intelletto i corpi in eterna decomposizione delle furie private, storiche, mitiche.»

«Forse. Ma c’è anche un’altra possibilità: che il male di Piovene sia ancora quello di Baudelaire, che la sua malitia sia un’ulteriore metamorfosi de l’ennui, che la forma della confessione sia il campo di battaglia di una lotta mortale per trasformare la malitia in qualcosa di positivo. Qualcosa, comunque, che non ha niente a che vedere con lo snobismo.»

«Ma con il decadentismo sì.»

«Mah! La letteratura moderna è tutta decadente! Fino a Flaubert rappresentava un tutto: era uno dei rami della vita, della società, come la politica, la Borsa. Poi ha cominciato a perdere la sua supremazia. E da allora continua a vivere o a sopravvivere come Adamo ed Eva in fuga dall’Eden dopo il peccato originale: che per la letteratura è l’aver avuto fino a un certo momento un carattere universale, poi definitivamente perduto.»

«Parise diceva che Piovene con quelli della sua generazione – Comisso, Gadda – apparteneva alla last generation, perché aveva avuto il tempo di assaporare ancora, sia pure in mezzo alle distruzioni e alle guerre, il frutto proibito di quell’universalità.»

«Forse è così. Forse le Furie sono anche la confessione tragica, non rassegnata e violenta, di un definitivo distacco. Un addio al paradiso perduto dell’aspirazione romanzesca di rivelare la totalità del mondo e dell’uomo che coincide con un addio all’inferno delle ombre private, e non solo private, del suo passato. Un duplice sopralluogo.»

«Sarà... Ma tutto questo parlare di ultime generazioni, inferno e paradisi perduti mi ha messo un po’ di nostalgia. La verità è che sono stanco. Ho sonno. Certo che, incapsulati per l’eternità dentro queste botti, si sta scomodi. Manca l’aria.»

«In compenso il tempo per sparare a folaghe e fischioni è illimitato...» «Senti Jaufré...» «Dimmi Nâzim...» «Ti ricordi Kawabata? La casa delle belle addormentate?»

«Sì, certo.»

«Alla fine l’ho letto. È stato nell’estate del 1963. Ero a Berlino, quattro giorni prima di partire per Mosca. Da mesi non avevo notizie di mia moglie né di mio figlio. Mi sentivo stanco come adesso. Non riuscivo ad alzarmi dal letto. Eguchi, il protagonista, mi ha tenuto sveglio, in vita, un’intera notte. La disperazione per la vecchiaia mi è sembrata improvvisamente una cosa remota. E così la mancanza di mia moglie, e di tutte le donne che ho amato. Ho anche pensato che forse solo nel sonno siamo davvero in colloquio con «la vita immensa» dopo la nostra morte.»

«E hai scritto una poesia?»

«No, mi sono ricordato di un rubai che avevo scritto trent’anni prima, a Istanbul. Vuoi ascoltarne una quartina?»

«Abbiamo tutto il tempo.»

Finito, dirà un giorno madre Natura

finito di ridere e piangere

e sarà ancora la vita immensa

che non vede non parla non pensa.

Questo testo è tratto da Un dialogo infinito. Note a Margine di un massacro, Effigie 2015, pp. 258, € 19,00