Remo Guidieri, un antropologo sulla via dei morti

A un anno e mezzo dalla scomparsa del suo autore, e a trentacinque dalla sua prima uscita in Italia, la casa editrice Adelphi ristampa Il cammino dei morti, uno dei libri più anomali, memorabili e appassionanti della letteratura etnografica (anche per il suo travalicarne i limiti).

Trattandosi di una ristampa, identica alla prima edizione tranne che per la copertina, è quanto mai opportuno dire del suo autore (di cui ho avuto la fortuna di essere amico per oltre trent’anni) – il cui percorso verso l’antropologia e l’insegnamento universitario è stato altrettanto anomalo della sua opera.

Remo Guidieri era nato a Torino nel 1939 in una famiglia proletaria: il padre, operaio alla Fiat, aveva partecipato alla guerra civile spagnola nelle Brigate Internazionali; la madre era figlia di una famiglia contadina del Monferrato. Dopo la terza media, per volere dei genitori, deve mettersi a lavorare: prima come aiutante di un idraulico amico del padre, poi apprendista in una tipografia torinese. L’amico Saverio Vertone gli offre la possibilità di collaborare alle pagine culturali dell’Unità, dove scrive soprattutto di cinema. È in questo periodo che gli capita tra le mani Tristi tropici, di Claude Lévi-Strauss, che divora con grande passione, e di cui legge anche il saggio Il totemismo oggi. Così, nel 1966, parlando uno stentato francese, forte della suggestione di queste due uniche letture, Guidieri decide di partire per Parigi con l’idea di incontrare il grande antropologo e di lavorare con lui.

Lévi-Strauss, raccontava Guidieri, lo aveva accolto al Collège de France con la generosità e disponibilità del maestro. All’epoca, per essere ammessi all’Ecole des Hautes Etudes, non era necessario possedere un titolo di studio superiore; Guidieri può quindi iscriversi al corso di etnologia, conclusosi con una tesi sulla Buffalo trade consigliatagli dal maestro. Il che avrebbe dovuto avviarlo verso una carriera di americanista. Ma al momento di scegliere il luogo dove svolgere la propria ricerca sul campo, nel 1969, come succede negli innamoramenti, è il caso a farla da padrone: sotto la suggestione delle letture surrealiste, una sera, a Parigi, Guidieri decide di suonare alla porta di Tristan Tzara, e rimane folgorato dalla sua collezione di reperti etnografici provenienti dall’Oceania. Da lì la decisione di eleggere il proprio “terreno” in quei luoghi, il più lontano possibile dai parapetti della vecchia Europa, “per osservare figure dell’alterità: lingue esotiche, tradizioni lontane, presenza d’un passato ancora vissuto”, con l’ingenuità di “chi crede in un altrove che appartiene soltanto al passato”; essendo il viaggio etnologico contemporaneo, dice Guidieri, nient’altro che un modo di realizzare il “desiderio di risalire fisicamente nel tempo” (ma non alla preistoria, come qualcuno potrebbe credere stoltamente).

Quando aveva annunciato la propria decisione a Lévi-Strauss, raccontava Guidieri che la sua reazione era stata sibillina: “I motivi che spingono un ricercatore a una scelta piuttosto che a un’altra sono inconfessabili”; e diceva che questa frase gli era rimasta impressa perché gli pareva contenesse qualche significato implicito che non era mai riuscito a capire fino in fondo.

Il cammino dei morti è il ponderoso risultato di questa ricerca, svoltasi durante il suo soggiorno di circa diciotto mesi, tra il 1969 e il 1970, presso i Fataleka – una tribù delle regioni montuose interne a nord-est dell’isola di Malaita, una delle sette isole principali dell’arcipelago delle Salomone. Lavoro la cui rielaborazione e interpretazione l’ha impegnato per circa una decina d’anni, sfociando in questo libro, pubblicato per la prima volta in Francia nel 1980, e mirabilmente tradotto da Giovanna Antongini e Corrado Bologna per l’edizione italiana.

Nel 1969 i Fataleka erano una popolazione “fedele al proprio sapere arcaico e tuttavia già alla deriva”; siamo cioè storicamente in un momento in cui l’oggetto di studio dell’etnologia, l’alterità di società ancora arcaiche, non si è ancora completamente dissolto a causa degli inesorabili processi di acculturazione. Nella conclusione del libro, con una bellissima immagine, Guidieri definisce il proprio lavoro come “la descrizione di una grande statua che, quando la vidi per la prima volta, stava già sprofondando nel fango”.

La domanda di fondo dell’etnologia, fin dalla sua fondazione, cui Guidieri non cessa di cercare di rispondere, è: “come pensano loro?”. Se quei “monumenti opachi” che sono i costumi (di una società arcaica) devono essere presi come manifestazione di uno specifico pensiero soggiacente; come orientare, per esempio, la scelta dei tratti pertinenti? Qui la scelta viene dal fatto che tali apparivano alle donne e agli uomini che l’ospitarono per diciotto mesi: “l’insistenza con cui i miei interlocutori potevano ritornare su certi temi, a cominciare da quello della morte, era per me la sola garanzia della loro importanza”.

Il lavoro etnografico, dice Guidieri, è innanzitutto un’arte dell’ascolto, secondo il programma iscritto sul frontone dell’edificio etnografico: “lasciar parlare gli altri”. Programma spesso disatteso da etnografie ossessionate da un’idea scientista di completezza e totalità, con le loro “genealogie, terminologie, possedimenti, demografie… la messe di un etnografo sordomuto che si difende dal vuoto come meglio può”.

Questa una delle più potenti novità del libro (soltanto Pierre Clastres, amico di Guidieri e come lui allievo non dottrinario di Lévi-Strauss, faceva qualcosa di simile dall’altra parte del mondo, in Amazzonia, in quegli stessi anni): mettere in gioco i limiti della propria osservazione, includendo nella propria descrizione le condizioni dell’incontro, la relazione tra osservatore e dati osservati, la quale “modula un malinteso ineliminabile, ma non per questo vano”, lo smarrimento in cui ci si trova. Ossia compiere una riflessione sui limiti della disciplina nel momento stesso in cui la si sta praticando.

“Fertile smarrimento”, così definisce Guidieri la condizione in cui si è ritrovato presso quei popoli lontani e così differenti da noi, di cui il libro è una appassionante rievocazione: l’incontro col suo principale informatore, Ngerea (che mi diceva ricordargli, per i modi burberi, suo padre); la loro conversazione in un pidgin stentato, dominata da malintesi anche buffi, dei quali il più difficile da dissipare era quello concernente le ragioni stesse del suo soggiorno presso di loro (e Guidieri cerca di cavarsela dicendo che è lì per imparare la loro lingua). Fino alla scena della sua presentazione al villaggio, degna di una commedia dell’assurdo, in cui viene esposto su una pedana alla tribù, gli uomini separati dalle donne (alcune di loro ridono), e obbligato a rimanere in silenzio mentre viene studiato e valutato. Finché tutti salgono sulla pedana per stringergli la mano, e un alto dignitario del villaggio, di nome Siau, con autorità quasi liturgica, proferisce la seguente dichiarazione: “se tu vuoi rimani; se noi vogliamo, rimani; se non vogliamo non rimani”. Una lamentosa musica prodotta da suonatori di flauti di bambù conclude questo strano cerimoniale con cui si accoglie qualcuno che non può che essere percepito come un intruso: “l’uomo bianco, l’uomo dal comportamento rigido, quello dalla prodigalità interessata, quello dall’autoritarismo rivestito da falsa umiltà, e quello dell’ignoranza, un’ignoranza orgogliosa, però dissimulata”.

Il nucleo del libro è la minuziosa descrizione di un rito funerario, cui Guidieri viene invitato ad assistere dopo un lungo periodo di noia e solitudine (durante il quale si era dedicato soprattutto ad apprendere i rudimenti della lingua fataleka – fino a lì si era servito del pidgin – e alla fine dice di aver messo assieme un vocabolario di circa cinquecento lemmi). Ma la comprensione di un rito non si dà senza il suo contesto; anzi, ci dice Guidieri, il rito stesso è un contesto in cui confluisce l’impalcatura di una metafisica arcaica. La ricostruzione di questa impalcatura, come un tutto quanto più possibile organico e coerente, è ciò in cui consiste lo sforzo titanico di questo libro. Perché per i Fataleka questo rituale va ben al di là del semplice culto dei morti, investe l’intera loro esistenza, essendo l’energia che viene dagli antenati l’unica forza autentica e stabile.

Il rituale consiste in una liturgia funeraria composta da tredici sequenze, che si svolge lungo un periodo di circa otto anni. Naturalmente Guidieri può assistere direttamente soltanto ad otto delle tredici sequenze, affidandosi per le altre al racconto dei suoi informatori. Impossibile qui fare una sintesi del rito e della sua affascinante impalcatura metafisica. Ma l’intero ciclo funerario può essere definito come la transizione rituale post mortem che rende possibile la trasformazione del defunto in Antenato. I Fataleka non pensano agli antenati come a un mondo di morti, e non hanno nessuna rappresentazione materiale dell’al di là (quando esistono sono effetto dell’evangelizzazione). Quella degli antenati è piuttosto per loro l’unica dimensione immutabile e autentica dell’esistente, dispensatrice di stabilità e energia; che come tale non appartiene alle cose del mondo, ne è piuttosto la causa prima. Le cose del mondo, come l’umano, sono destinate a mutare e a perire nel corso delle stagioni – si conservano mutando. La loro massa, ciò che costituisce l’apparenza del mondo, per i Fataleka è quindi una totalità che internamente vacilla, perennemente investita dal dubbio. Solo nello stato di veggenza, acquisita tramite la possessione, quando il corpo viene abitato da una forza la cui origine è l’Antenato, si può accedere a ciò che loro chiamano “l’autentico”, in cui le cose acquistano una nettezza assoluta, e perdono l’opacità che le rendeva banali. Ma questa facoltà è riservata soltanto a coloro che rivestono i ruoli liturgici d’evocatore e sacrificatore, i cosiddetti “uomini interdetti”, che sono tali dalla nascita. Soltanto costoro potranno accedere all’ancestralità (il diventare Antenato), e soltanto a loro è quindi riservato il ciclo funerario, alla fine del quale entreranno a far parte della esoterica lista genealogica di nomi (rievocata durante ogni liturgia funebre), attraverso cui si manterrà la memoria collettiva e la coesione del gruppo.

Va detto che per i Fataleka non esiste una morte naturale, la morte è sempre effetto di una volontà: o si è uccisi da altri uomini (il che significa diventare un morto destinato all’oblio, un morto di serie b, cui è preclusa l’ancestralità), o dall’Antenato (e in questo caso si è un morto richiamato dai morti, si ha cioè una promozione: perdendo la vita si conquista l’ancestralità). L’abitare il mondo dei Fataleka, la loro esistenza, è quindi fondata sulla progressione dall’umano all’ancestralità. Si tratta cioè di una tanatologia che abbraccia l’intera esistenza, per ottenere l’unica vera individualità stabile e permanente: avere un nome come antenato nella genealogia; essendo il nome, come fatto immateriale, “il solo attributo umano a non vacillare nel tempo”. Verrebbe da dire che per i Fataleka la morte non è affatto come la livella di Totò, che azzera ogni differenza individuale, quanto piuttosto “il campo dove si realizzano i destini individuali; ‘l’avvenimento probabilistico’ su cui si innestano le intenzioni e le speranze umane”.

E non è certo un caso se questo fatto dell’ancestralità come “causa prima” è ciò su cui più si sono accanite le missioni e i processi di acculturazione (riconoscendone così intuitivamente la sua centralità e importanza, osserva acutamente Guidieri in una nota). Il cristiano fataleka è qualcuno che non avendo più antenati è rimasto senza memoria, e quindi senza identità; ridotto com’è a credere in Gesù come unico antenato. E su questa repressione è probabile abbia giocato anche il fatto che la tredicesima e ultima sequenza, l’apogeo del ciclo funerario, consisteva in un atto di cannibalismo. In breve: viene ucciso un uomo adulto appartenente all’area esogamica (ossia non consanguineo né affine); il defunto diviene Antenato soltanto nel momento in cui verrà consumata la carne dell’uomo assassinato (a cui è quindi preclusa l’ancestralità: il cannibalismo ne impedisce la corruzione del corpo e la conseguente metamorfosi che conduce all’ancestralità). In sostanza, l’oblio della vittima, tramite l’atto di cannibalismo, compensa la trascendenza del defunto in antenato (il suo permanere nella memoria). Soltanto così l’umano può accedere alla fissità dell’immutabile. Soltanto così un fatto (la morte di qualcuno) viene trasformato in principio (l’ancestralità); il quale principio, in una logica circolare, è esso stesso la causa del fatto. Sorta di anello esistenziale che complica “l’immagine sommaria d’una morte e di una vita disgiunti come poli fissi e opposti”.

In realtà Guidieri ha a lungo creduto che l’undicesima sequenza liturgica (“La musica della grande dracena rossa”), a cui aveva assistito direttamente, fosse quella conclusiva del ciclo funerario. E solo per un malinteso casuale viene a conoscenza delle ultime due sequenze, non più praticate da ormai due generazioni. Il cannibalismo rituale (sempre tale è, essendo l’antropofagia per fame, che si sappia, un fenomeno documentato soltanto in Occidente, in situazioni estreme), in Oceania come nel resto del mondo, era una pratica molto labile, presto abbandonata al contatto con i missionari; e quando Guidieri chiedeva loro di questa pratica, che sapeva essere diffusa nella regione, i Fataleka si limitavano a dichiarare che erano le altre tribù del sud dell’isola a praticarla un tempo. Questa specie di ritegno, quasi di vergogna (probabilmente maturata al contatto coi bianchi), parrebbe qualcosa di universale (si comportavano nello stesso modo gli indiani Guayaki con Pierre Clastres, dall’altra parte del mondo, soltanto qualche anno prima). Fatto sta che una sera, mentre come Gulliver nei suoi viaggi intrattiene un gruppo di Fataleka sulle usanze del mondo occidentale (e la curiosità dei Fataleka su queste, racconta Guidieri, era assolutamente pari alla sua sulle loro usanze), e sta raccontando delle orribili condizioni imposte ai prigionieri durante la seconda guerra mondiale, infilando nel racconto la descrizione degli atti cannibaleschi perpetrati nei campi di prigionia russi (omettendo però di dire che ciò era dovuto alla fame), sente un vecchio tra gli astanti che con candida calma dichiara: “i Bianchi mangiano l’uomo come noi…”.

Il cammino dei morti, oltre che una meravigliosa etnografia, è una critica alle convenzioni dell’etnologia, al suo preteso statuto di scienza, nonché alla sua sotterranea ideologia colonialista. Una critica delle convenzioni descrittive, che si reggono sulla contrapposizione tra l’impostazione relativista (etnografica) e universalista (etnologica).

Le etnografie sarebbero la descrizione oggettiva delle diverse culture; l’etnologia la ricerca di universali a partire da queste (secondo il presupposto che l’uomo è comunque uno, al di là delle diversità; ed è questa unità il vero oggetto della scienza). È sulla separazione di questi due momenti che si è edificata l’etnologia come scienza umana. Ma questi momenti costituiscono un’alternativa solo a patto che si accetti la convenzione secondo la quale la descrizione precede e si contrappone alla comprensione, sostiene Guidieri (seguendo, in questa critica, l’esempio di Naven di Bateson, e voltando le spalle a Lévi-Strauss). Convenzione fondata sull’ingenua idea della descrizione come pura registrazione, piuttosto che il risultato di una pre-comprensione che la orienta preliminarmente. Separazione tra descrizione e comprensione che secondo Guidieri dipende da un’idea di percezione e intelletto separati (destinata a produrre concetti vuoti, come sono per Kant, all’inizio della Critica della ragion pura, i concetti senza immaginazione). Come se la situazione di autentica alterità in cui si trova l’etnografo fosse un sistema di segni esposto con calma da qualcuno in un ordinato discorso, che è possibile leggere come si legge un testo scritto. Quando invece un rituale, per esempio, non ha limiti precisi, non si sa mai precisamente dove inizia e dove finisce. Non è un oggetto finito, come lo è un testo per il filologo. E qui c’è la critica esplicita all’osservazione-spiegazione strutturalista del proprio maestro; secondo un “modello linguistico in cui ci sono troppe equivalenze: inconscio-significato, fatto-fenomeno, senso supposto-senso necessario”, frutto di una posizione semiologica estremizzata di fronte ai fatti culturali. Un rituale è un fenomeno fisso, dai limiti però indefiniti. L’oggetto dell’etnologia, sostiene Guidieri, non è il prodotto di un pensiero (come fosse un testo scritto), ma pensiero in atto (come l’opera d’arte nel suo farsi).

Per questo, più che allo statuto di scienza, l’etnografia può aspirare allo statuto dell’estetica; “piuttosto che la spiegazione scientifica di un senso, può cercare soltanto di proporre valide analogie”, conclude Guidieri (che durante la lunga elaborazione dei materiali da lui raccolti a Malaita è stato un attento e appassionato lettore di La linea e il circolo, del filosofo Enzo Melandri). L’analogia come unica mediazione con un’alterità destinata a rimanere estranea e inquietante, essendo le condizioni stesse dell’esperienza e dell’ascolto degli altri a produrre l’incompletezza. Ma ascolto mai sterile, se si accetta la sfida di un’impossibile traduzione, e i limiti di una comprensione per approssimazione di uomini che, per le domande che si ponevano, parevano a Guidieri vicini, mentre per le loro risposte gli davano una sensazione di irriducibile lontananza.

L’etnologia come disciplina ha invece finito col neutralizzare l’alterità, riducendola a degli universali tramite cui si è compiuta l’assimilazione dell’Altro, e la sua negazione. Assimilazione sinergica e parallela all’impresa coloniale. L’alternativa è stata l’adesione mistica all’Altro nelle singole etnografie, in cui ciò che viene meno è proprio la sfida della traduzione. Il fondo comune è l’ideologia occidentale dell’accumulo, per cui accumulare significa conoscere; la quale ha prodotto le istituzioni museali etnografiche, come spettacolari archivi delle diversità – quasi che questo potesse produrre, per “combustione alchemica”, dice Guidieri, “la rivelazione di ciò che è irriducibile: l’alterità”.

Questo il paradosso di un Occidente che glorificando l’alterità ha finito per negarla, che può essere anche letto come sintomo di una nevrosi. Come quella di voler spiegare e dare un nome a tutto, cui Guidieri (appropriandosi di una celebre formula di Heidegger nella Lettera sull’umanesimo) oppone quella che ritiene essere la saggezza arcaica dei Fataleka: ‘esistere in ciò che non ha nome’; l’indicibile è l’alterità che nessun sapere positivo potrà mai padroneggiare, il limite di ogni conoscenza possibile.

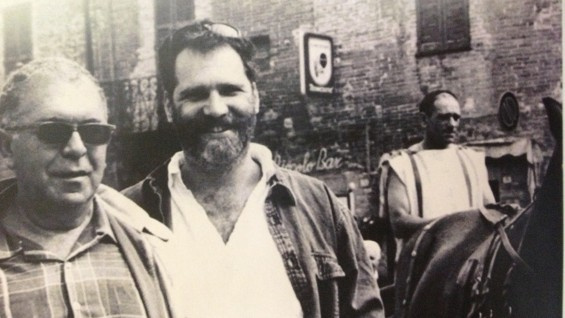

Il cammino dei morti è sia l’opera maggiore di Guidieri, che il suo commiato dall’etnografia. Dopo aver pubblicato un libro che riunisce sette saggi etnologici scritti negli anni precedenti (L’abbondance des pauvres, Seuil, 1980), i suoi testi successivi hanno spaziato dall’architettura all’arte (scrivendo per artisti contemporanei come Jean-Michel Basquiat, Claudio Parmeggiani, Francesco Clemente e molti altri), la critica d’arte, il sacro nell’arte contemporanea (con un libro sulla cappella di Vence, decorata da Matisse) e ovviamente l’estetica; ma sempre mantenendo alcuni fili conduttori senza soluzione di continuità con il suo libro principale. Come, per esempio, la riflessione critica sull’istituzione museale, e la trasformazione dell’oggetto etnografico in oggetto estetico da essa compiuta; ossia la deriva che ha trasformato il museo etnografico, da archivio delle diversità, in luogo di spettacolarizzazione estetizzante (di cui il museo del quai Branly, a Parigi, mi diceva, era il paradigma). E questi due campi di interessi dominanti, l’etnologia e l’estetica, sono il tema di una rivista, “Res”, da lui fondata nel 1981assieme all’amico, sodale, e come lui ex allievo di Lévi-Strauss, Francesco Pellizzi (straordinaria figura di antropologo, editore e animatore culturale, purtroppo mancato anche lui nell’agosto del 2023). Bellissima rivista semestrale di antropologia, incentrata sullo studio e la riflessione delle forme d’arte arcaiche. Partita dalla necessita di ovviare al paradosso per cui, mentre da una parte gli artisti occidentali si rivolgevano alle forme d’arte arcaiche, nutrendosene, da circa un secolo almeno, l’antropologia, a parte qualche eccezione, ha da sempre trascurato questo aspetto.

Come si vede sono tutti modi, e in questo sta la coerenza di questo anomalo percorso, di – uso le sue parole – “interrogare il presente scegliendo angolature e enigmi antichi”.

Ho sempre pensato che sia il rigore e la minuziosità quasi ossessiva con cui Guidieri ha cercato di capire come pensano gli altri attraverso la descrizione e l’analisi formale di un singolo rito, che l’eclettismo dell’intera sua opera, unita alla libertà e autonomia del suo pensiero, la sua esuberanza intellettuale debordante frutto di una passione assoluta, fossero legati al suo essere stato in partenza un autodidatta. Questa cosa credo l’abbia sentita chiunque l’ha conosciuto. Una generosità intellettuale che non poteva essere irreggimentata nelle convenzioni accademiche; e non c’era conversazione con lui che non ti lasciasse arricchito. Ma sono state proprio queste sue caratteristiche a fare di lui un irregolare, quello che comunemente si usa definire un outsider: di fatto, nell’accademia e istituzioni francesi c’è stata una conventio ad escludendum nei suoi confronti, di cui ha sofferto molto. E anche in Italia, a partire da un certo punto, tutti i grossi editori si rifiutavano di pubblicare i suoi libri (perché non “abbastanza scientifici”, gli dicevano), e alcuni di essi se li è auto-pubblicati.

Degli autodidatti, Remo Guidieri aveva cioè quella cosa per cui ciò che in partenza è un meno diventa un più. È nella schiera di costoro che a volte si trovano le perle più preziose, e Il cammino dei morti lo è.