Essere antropologi oggi

Ho sempre pensato che l’area d’interesse dell’antropologia fosse tutto l’umano racchiuso tra la biologia e la sociologia. Fosse cioè tutte le forme del dirsi umani comprese tra i determinanti biologici, quelli di specie per intenderci, e l’organizzarsi delle società nel nostro presente occidentale, la sociologia appunto.

In mezzo un vasto orizzonte, mutevole e affascinante dove le interazioni con l’ambiente, il tempo e il suo farsi storia delle diverse comunità così come le forme di conoscenza che quest’ultime mettono in atto, sono le più importanti variabili che determinano le differenze tra civiltà.

Una concezione la mia tutt’altro che rigorosa, approssimata e in gran parte casuale quanto parzialmente esperienziale. Biologo nutrizionista di formazione, ripudiata la professione, mi sono trovato a dover fare necessariamente i conti con la storia nonché l’antropologia dell’alimentazione per potere dire di riuscire a capire qualcosa del complesso rapporto che abbiamo con il cibo e la conoscenza che ne deriva. Ricordiamo ancora quel mito fondante sulla disobbedienza davanti all’albero della conoscenza del bene e del male?

Già il mito… e non è forse la mitologia un’altra importante componente nell’avvicinare antropologicamente una qualunque civiltà, compresa la nostra? La mitologia del resto è come se parlasse all’inconscio di ogni cultura, è l’unica forma di letteratura che sembra poter dialogare con il tempo profondo di una popolazione, quello più vicino al nudo D.N.A che in origine ci ha fatto quello che siamo.

Insomma, ancora una volta uno spazio immenso quello dell’antropologia per comprendere qualcosa dell’uomo e del suo organizzarsi in civiltà.

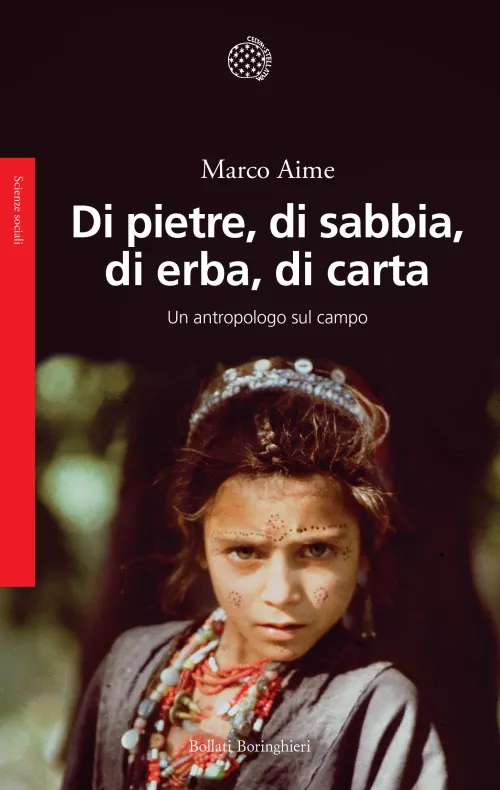

Ecco, il lettore che volesse farsi anche solo un’idea di cosa sia l’antropologia oggi così come avvicinare il mestiere dell’antropologo, può trovare in Di pietre, di sabbia, di erba, di carta. Un antropologo sul campo di Marco Aime (Bollati Boringhieri 2024) molto da cui trarre informazione e comprensione. Un libro inteso come un viaggio nelle regioni e nelle popolazioni incontrate e studiate da Aime (soprattutto in Africa) ma anche un viaggio nella sua biografia personale a partire dalla scelta degli studi antropologici e dalle prime ricerche sul campo in Valle Grana a ridosso delle Alpi piemontesi e a Roaschia, tra i pastori transumanti. Un viaggio che diventa via via convinzione del proprio ruolo di studioso sensibile e con uno sguardo sempre attento e partecipe alla diversità altrui.

È uno sguardo quello dell’antropologo che per Aime deve rimanere distante nell’osservazione e nello studio per acquisire oggettività, ma che deve anche restare vicino nell’empatia con l’altro consentendo una conoscenza forse non altrettanto razionale ma sempre necessaria per una migliore comprensione nonché condivisione delle forme del dirsi umani diverse da quelle comunemente attese nell’Occidente. In questo senso “la lente e il binocolo” potrebbero essere considerate metafore e allo stesso tempo metodo del fare antropologia; lo stesso metodo e lo stesso approccio che consente poi di scriverne quando alla fine si conclude l’attività di campo e appunto occorre scriverne.

“Noi impariamo a gestire un sistema narrativo prima ancora di imparare a parlare. Un tono eccessivamente tecnico e una scansione troppo rigida dei temi trattati contribuiscono a rendere elitario, per non dire settario, il sapere antropologico (che troppo spesso appare come l’espressione di una comunità che dialoga solo con se stessa, al proprio interno…) ma soprattutto rischia di disumanizzare l’esperienza sul campo, che nasce da profonde relazioni umane”.

È sotto questo approccio e orizzonte che l’Africa così come Lampedusa o la Val Susa, solo per indicare altre “esperienze di campo”, diventano gli scenari per diverse indagini e contemporaneamente le tappe di una ricerca per comprendere criticamente qualcosa di noi e del nostro agitarsi come comunità, come corpi collettivi ben distanti dalla nuda biologia e dai suoi bisogni.

Pur in un piccolissimo capitolo (Opacità), solo due pagine, si può ben comprendere questo approccio alla conoscenza antropologica. Mutuando il concetto dal saggista della Martinica Edouard Glissant, ma facendolo completamente suo Marco Aime scrive: “Non bisogna dunque tentare di tradurre una lingua o una cultura ma è sufficiente ricreare un linguaggio, vago e incerto, quanto basta affinché non diventi un punto fermo perché né la lingua né la cultura sono ferme… credo fermamente che i testi degli antropologi debbano sembrare quasi dei racconti pur mantenendo tutta la validità scientifica derivante dal duro lavoro sul campo”.

L’opacità come alternativa alle certezze accademiche che rischiano di generare verità solo parziali, l’opacità come visione rarefatta, non ben definita ma che pone necessariamente ulteriori domande; l’opacità come confine e che come tutti i confini è in grado di unire (cum finis), oltre che tracciare le differenze e la separazione.

Del resto quella di vedere l’antropologia come disciplina di frontiera che non divide ma anzi collega altri ambiti disciplinari è il modo di essere studioso di Aime.

A proposito dei Dialoghi di Pistoia, il festival dell’antropologia della contemporaneità, che Aime ha contribuito a creare nella costante pluralità di molti interventi e contenuti, scrive:

“Questa pluralità ha messo in evidenza una caratteristica dell’antropologia, quella di essere disciplina di frontiera. Se l’accademia tende ad innalzare sempre più muri tra i saperi, l’aver aperto un dialogo con ambiti diversi non costituisce una perdita d’identità dell’antropologia, ma al contrario un arricchimento e un sintomo di vitalità… sono fermamente convinto che la nostra disciplina possa svolgere un ottimo lavoro come utile compagna di viaggio di altri campi di studio nonché come elemento di disturbo critico…”.

È una ricerca antropologica e un modo di fare antropologia quello di Aime che, verrebbe da dire, pare consapevole dell’esistenza dei neuroni a specchio, determinanti biologici che ruppero diversi confini disciplinari e che legittimano la possibilità di empatia non solo come sentimento, bensì come ulteriore capacità conoscitiva con cui avviciniamo il mondo.