Siamo uomini o algoritmi?

Il Prigioniero, regia Patrick McGoohan, 1967

All’alba del nuovo millennio ero un adolescente con una connessione internet e molto tempo libero. Così mi sono trovato a scaricare Il Prigioniero, una serie britannica diretta e interpretata circa quarant’anni prima dal mitico Patrick McGoohan. La serie è ambientata nel Villaggio: un’isola apparentemente pacifica, che sembra essere la meta ideale per una vacanza rilassante, è in realtà un carcere di massima sicurezza per agenti segreti in pensione forzata. McGoohan, privato del suo nome e chiamato semplicemente Numero 6, vi è condotto a causa delle sue dimissioni. In ogni episodio, il Numero 6 escogita un piano per tentare la fuga, fallendo inesorabilmente. Ciò che mi è rimasto più impresso, oltre al celebre pallone rimbalzante, è certamente la sigla, in cui McGoohan urla “Io non sono un numero! Sono un uomo libero!”. A ciò segue una risata di dileggio.

Il Numero 6 alle prese con il Rover. Il Prigioniero, diretto da Patrick McGoohan, 1967.

Quel grido incarnava un misto d’inquietudine e dissenso nei confronti di una sfera tecno-sociale che andava via via informatizzandosi. Già all’epoca, il pubblico era particolarmente sensibile all’immagine di un cieco apparato burocratico che, grazie a un aumento della potenza di calcolo, era in grado di “sovrascrivere” le differenze individuali e sopprimere la personalità in nome dell’efficienza e del controllo. Nel ’67, anno in cui Il Prigioniero è stato concepito, il potenziale rivoluzionario di questo comune sentire sembrava ormai esaurito in quanto già intercettato e digerito dai mass media (che a questo punto non posso non immaginare come il Rover, il pallone citato qualche riga fa).

Il Prigioniero provocava in me un sentimento a metà tra ciò che Douglas Coupland chiama “nostalgia forzata” in Generazione X e quella che viene definita “sindrome dell’epoca d’oro” in Midnight in Paris di Woody Allen. Bei tempi quelli di McGoohan, in cui si poteva ancora credere in una scissione netta tra un’identità autentica e un’identità artificiale determinata da parametri amministrativi. Nei primi anni ’00, al contrario, il concetto stesso d’identità rappresentava un campo di battaglia. Su di esso si scontravano il ceto, le influenze culturali e sottoculturali, le pulsioni del consumo e via dicendo. Negli interstizi si costruivano identità nuove, più fluide e forse più consapevoli, che abitavano le piazze di quello che veniva ancora chiamato cyberspazio.

Mario Savio in cima a una macchina della polizia, ph. Steven Marcus, 1964

Un paio d’anni prima che il Numero 6 fosse condotto al Villaggio, esplodeva a Berkeley il Free Speech Movement, movimento studentesco capeggiato, tra gli altri, da Mario Savio, attivista di origine siciliana. Il FSM si opponeva all’università e al sistema scolastico, visti come anticamere della società colpevoli di sopprimere gli aspetti umani dell’individuo e produrre, di contro, degli automi capaci solo di replicare e rafforzare il sistema vigente. Agli occhi di questi studenti, l’industrializzazione della conoscenza era un fenomeno oppressivo che non tollerava alcuna deviazione dalla norma. Mario Savio gridava alla folla:

Siamo esseri umani! C’è un momento in cui il funzionamento della macchina diventa così odioso, fa così male al cuore, che non potete più farne parte, neanche passivamente, e siete costretti a mettere i vostri corpi tra gli ingranaggi, tra le ruote, tra le leve, tra l’intero apparato per far sì che esso si fermi.

Alcune tattiche di protesta del Free Speech Movement facevano uso delle schede forate, anch’esse presenti nella sigla de Il Prigioniero, simbolo della crescente computerizzazione nelle operazioni burocratiche all’interno dell’università e degli uffici statali. Le schede forate erano al tempo stesso strumento di controllo – venivano infatti utilizzate per censire gli studenti – e ausilio per la programmazione – fornivano il supporto principale per registrare ed eseguire i programmi. Una vignetta dell’epoca mostra i professori in veste di burattini a capo di una macchina che sforna laureati con le sembianze di schede forate.

Vignetta dal W.E.B. DuBois Club newsletter di Berkeley

Durante le proteste, alcuni studenti indossavano la schede come una sorta di equivalente delle piastrine di riconoscimento dei militari o dei codici identificativi dei carcerati. Altri le sovvertivano, utilizzando i fori per produrre delle scritte non riconoscibili dalle macchine, ma leggibili dall’occhio umano. Alcuni addirittura le bruciavano.

Schede forate sovvertite dal FSM

Schede forate sovvertite dal FSM

Fast forward negli anni ’90 e primo piano su un’altra tecnologia di identificazione: il codice a barre, che dal supermercato passa ai tattoo shop. L’idea di tatuarlo sulla pelle, inclusa in una delle prime sceneggiature di Alien³, la dobbiamo a William Gibson, scrittore di fantascienza che ha coniato il termine cyberspazio ben prima dell’utilizzo di massa della Rete. Ancora una volta, il tatuaggio rappresenta una generica critica verso un “sistema” che equipara l’individuo a merce. C’è tuttavia una consapevolezza nuova, in cui il dispositivo di protesta si converte in trend e dunque, paradossalmente, in un’espressione di personalità entro i confini di specifiche sottoculture.

Alien³, regia David Fincher, 1992

Alien³, regia David Fincher, 1992

Dopo più di vent’anni, a che punto siamo? Tra i vari progetti di Amazon, il colosso noto soprattutto per il commercio elettronico, c’è una piattaforma chiamata Mechanical Turk. Essa prende il nome da un finto automaton costruito nella seconda metà del Settecento. Capace in apparenza di giocare a scacchi autonomamente, il Turco era in realtà controllato da un essere umano nascosto nella cassa su cui poggiava la scacchiera. Amazon Mechanical Turk è un mercato online i cui utenti possono cercare e offrire incarichi, generalmente ripetitivi, che risultano difficilmente eseguibili da una macchina. Un esempio: ricopiare il testo contenuto in una serie di biglietti da visita. Secondo alcuni studi, il salario medio di un Turker si aggira intorno ai tre dollari l’ora, raggiungendo in alcuni casi i cinque dollari. Il claim di Mechanical Turk è “Artificial Artificial Intelligence”: proprio come nel caso del Turco meccanico, Amazon presenta questo tipo di manodopera come se fosse il frutto di un’intelligenza artificiale.

Incisione raffigurante il Turco meccanico, 1783, dal libro di Karl Gottlieb von Windisch, Inanimate Reason

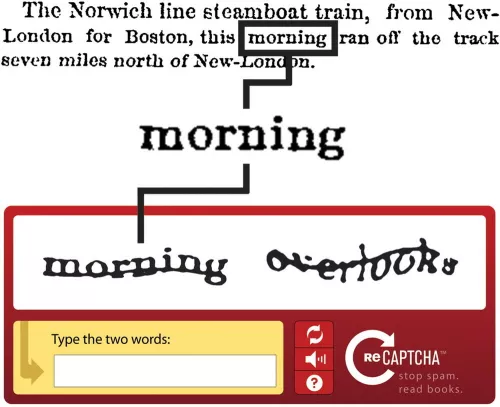

In un certo senso, il discorso si può estendere a una buona fetta degli utenti del Web poiché numerosi servizi online sono istruiti dai nostri click e dalle scelte che effettuiamo. I CAPTCHA, queste scritte distorte in cui spesso ci imbattiamo, rappresentano un caso eclatante. Alcuni di essi provengono da testi digitalizzati e nel momento in cui li decifriamo allo scopo di dimostrare che siamo esseri umani, leggiamo delle parole che l’algoritmo non è ancora in grado di interpretare. Il riconoscimento del testo di Google Books, un servizio all’apparenza automatizzato, si nutre della trascurabile manodopera dei risolutori di CAPTCHA.

Amazon Mechanical Turk, Homepage, 2014

Amazon Mechanical Turk, Homepage, 2014

Di recente, i micro-lavoratori di Mechanical Turk hanno dato il via a una campagna in cui rivendicano il diritto di essere considerati e rappresentati come esseri umani, sia a livello di immagine pubblica che di diritti civili. In una lettera aperta a Jeff Bezos, CEO di Amazon, Kristy Milland scrive:

Sono una Turker: di mezza età, imprenditrice, studentessa universitaria, mamma, moglie, faccio affidamento sul mio reddito ottenuto tramite mTurk per mantenere la mia famiglia al sicuro dal pignoramento. Non lavoro per $1,45 l’ora, né vivo in un paese in via di sviluppo, sono un operaio specializzato e intelligente. mTurk rappresenta la mia principale fonte di reddito ed è attualmente la carriera che ho scelto. Sono un essere umano, non un algoritmo […]

Sembra di sentire la voce di Mario Savio. Dopotutto, le inquietudini degli studenti di Berkeley non erano poi così infondate. Cos’è cambiato? Oggigiorno un certo tipo di presentazione dell’intelligenza artificiale ai limiti dell’esoterico, non solo nasconde la manodopera svolta da individui in carne e ossa, ma ha effetto anche sulle loro condizioni lavorative. I nemici del Free Speech Movement e del Numero 6 si sono tramutati in formule contrattuali e strategie di branding.

Come reagire? Un buon punto di partenza consiste nell’esercitare la consapevolezza che, come dietro alla cosiddetta cloud si nasconde una pantagruelica infrastruttura fatta di cavi sottomarini e stabilimenti industriali, dietro alle operazioni svolte magicamente dagli algoritmi si celano le vite di esseri umani che, come gli studenti di Berkeley cinquant’anni prima, stanno uscendo allo scoperto.