Speciale

Parole per il futuro / Abito

Gli abiti sopravvivono alla nostra finitezza. Hanno un passato, un presente, e, a differenza dei nostri corpi, anche un futuro. Saranno infatti loro, insieme ad altre cose, a raccontare di noi a qualcuno quando non ci saremo più. A trattenere tracce dei nostri corpi, dei nostri gesti, dei movimenti e delle azioni che hanno rivestito, protetto e qualche volta ostacolato. Molti di noi conservano gli abiti appartenuti a chi non c’è più come reliquie, feticci o semplicemente come oggetti cari, da annusare e far rivivere di tanto in tanto, da spiegare e ripiegare, perché il futuro degli abiti è spesso nelle pieghe. Remo Bodei nel suo libro La vita delle cose (Laterza 2009) si sofferma sulla differenza tra oggetti e cose. Le cose sono molto più che oggetti: sono gli oggetti uniti ai loro significati, con tutte le diramazioni di senso che si delineano a partire dalla loro materialità, dal loro uso in determinate situazioni, dal legame che stabiliamo con essi. Gli abiti che indossiamo e quelli che conserviamo con cura sono di sicuro, nell’ambito di questa definizione, delle cose.

Ci disorientano e ci disturbano pertanto quei cumuli di indumenti smessi che sembrano crescere a dismisura nell’epoca della fast fashion, proprio perché gli abiti accatastati smettono di essere cose e diventano oggetti a noi estranei. Preferiamo distogliere lo sguardo da quelle montagne sfilacciate di tessuti, di forme non più riconoscibili, da quelle balle straripanti che circolano per il pianeta in attesa di un altro tempo. Anche loro sopravvivono a noi, ma preferiremmo non fosse così, preferiremmo una loro scomparsa immediata per non dovercene più occupare. Christian Boltansky coglieva in qualche modo questo aspetto tragico del futuro degli abiti nelle sue imponenti installazioni dal titolo emblematico: Personnes, nessuno. Ammassi instabili di indumenti appartenuti a qualcuno di cui nulla si sa più (Boltansky, Monumenta 2010).

La dimensione di oggetto degli abiti prevale, dunque, quando la componente segnica, simbolica, affettiva per motivi diversi via via si dissolve, schiacciata dalla loro “oggettività”.

Se è vero che gli abiti vivono in categorie temporali ben più vaste di quelle di coloro che li hanno posseduti e indossati, è anche vero che i loro significati non sempre si tramandano quando essi si separano dai contesti in cui sono stati generati. Non abbiamo quasi mai, del resto, una memoria certa dei significati degli abiti del passato che ci sono pervenuti come oggetti, del loro posto preciso in sistemi di segni di cui non possediamo più i codici. Dobbiamo compiere ardite interpretazioni e speculazioni per cercare di ricondurre oggetti vestimentari di epoche precedenti a contesti e significati plausibili.

Sarà per questo che gli esseri umani si esercitano da sempre a proiettare sugli abiti un sentire futuro e ad immaginare abiti e corpi adatti ad abitare i mondi che verranno.

Nelle utopie e nelle ucronie letterarie, nelle galassie e negli universi paralleli della science fiction gli abiti occupano un posto centrale. Sono abiti che “sanno fare” diverse cose: livellare differenze in alcune utopie di pacificazione e uguaglianza sociale e poi disciplinare, irreggimentare, uniformare e annullare caratteristiche individuali in molte distopie. Come è noto, per dare forma a queste proiezioni fantastiche attingiamo spesso al passato. È così che corazze, mantelli, elmi, cinture e calzature medievali sperimentano nuove declinazioni negli abiti ipertecnologici di supereroi e abitanti di mondi utopici e distopici. Linee appartenute a un passato che l’abbigliamento femminile moderno si è definitivamente lasciato alle spalle, ispirazioni vagamente vittoriane e tagli severi imprigionano i corpi delle donne nella distopica Repubblica di Gilead del Racconto dell’Ancella di Margaret Atwood (Ponte alle Grazie, 2004): rese interscambiabili nella loro immagine pubblica, le ancelle sono costrette dal cappello a guardare sempre e solo davanti a sé, impossibilitate a guardare di lato e a sussurrare nell’orecchio delle altre.

Potenziati attraverso diverse tecnologie, gli abiti del futuro diventano spesso protezioni efficaci, armature che aumentano il potere e la resilienza di chi li indossa, riducendone la vulnerabilità. La protezione, tra le funzioni fondanti dell’abito, è oggetto di ricerca e di analisi non solo nelle elaborazioni fantastiche del futuro, ma da tempo un tema centrale del design, rivolto per definizione e per vocazione al futuro. Il design della sicurezza, quella degli spazi comuni e quella personale, oggi più che mai attuale nel contesto della pandemia da Corona-Virus in cui proteggere il proprio corpo dal contatto con quello degli altri è diventato un gesto quotidiano, immagina ricorrentemente abiti che possano in qualche modo portarci in salvo. L’abito di sicurezza pensato per scenari apocalittici diventa dunque rifugio, safe space, luogo entro cui schermarsi da pericoli esterni, che sono di varia natura e non ci danno mai tregua. L’idea della salvezza individuale da minacce globali permea spesso il discorso del design della sicurezza e riflette quell’individualismo difensivo, quell’idea illusoria del sé come fortezza indipendente che si oppone alle minacce esterne, sottolineata nell’introduzione al bel libro Arts of Living in a Damaged Planet: Ghosts and Monsters of the Anthropocene (University of Minnesota Press, 2017).

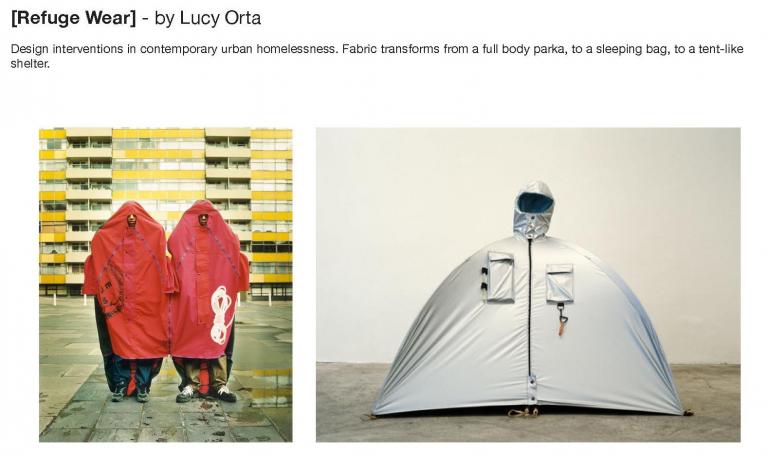

È così che gli abiti diventano – nei lavori sperimentali di artisti e designer – coperte multifunzionali, tende da montare e smontare in tempi brevissimi, spazi gonfiabili in cui eclissarsi o attraverso cui mettersi in salvo nel caso di inondazioni da catastrofe climatica. Rincuora e consola sapere che ci sono progetti di abiti-rifugio in cui è considerata anche la possibilità di essere in compagnia, come avveniva ad esempio nella serie Refuge Wear dell’artista e designer Lucy Orta o in altri numerosi esempi in cui l’abito diventa spazio di coabitazione e di condivisione, perché in fondo è difficile e sicuramente insensato salvarsi da soli.

Sull’origine tessile e nomade dell’abitare si era soffermato a lungo Gottfried Semper già nel 1860, mettendo al centro della sua teoria dell’architettura la contiguità etimologica tra Gewand e Wand, rispettivamente “abito” e “parete”, entrambi legati all’idea dell’intrecciare e del tessere. Nel suo libro Filosofia della casa, (Einaudi, 2021), Emanuele Coccia dedica alcune pagine alla relazione tra abito e casa. Seguendo il suo discorso, l’abito si configura come un modo per portarsi dietro la casa, per estenderla oltre i suoi confini, per abitare il mondo. È nell’abito infatti che si negoziano costantemente i confini tra privato e pubblico, tra personale e collettivo.

L’idea della casa che ci segue ovunque influisce in maniera decisiva sulla sperimentazione di abiti che si adattino a forme future di nomadismo. La leggerezza, la modularità e la capacità di trasformazione diventano così qualità essenziali cui il design di abiti futuri lancia continuamente sfide: abiti versatili, che occupano poco spazio, che possono essere adattati a diverse situazioni e soprattutto facilmente trasportati. La designer italiana Nanni Strada vi aveva pensato tempo addietro attraverso i suoi abiti Pli-Plà, abiti in viaggio, pronti ad essere piegati e spiegati a seconda delle esigenze. Altri designer hanno continuato a perseguire nel tempo il mito della “piegabilità” e della leggerezza, cercandola in materiali innovativi dalle consistenze soffici e facilmente comprimibili.

La catastrofe climatica, di cui l’industria della moda è considerata tra le principali responsabili, ha reso urgente e diffusa a tutti i livelli la ricerca sul futuro dei materiali di cui saranno fatti i nostri abiti, facendo proprio della materialità un ambito destinato ad impegnare molto la creatività e l’immaginazione delle prossime decadi.

Nella ricerca di nuovi materiali attraverso cui costruire abiti ecologici in grado di tracciare nuovi cicli e di incidere in maniera efficace sulla riduzione dei resti da smaltire, c’è chi imbocca strade piuttosto radicali. In alcuni scenari, gli abiti del futuro diventano ad esempio oggetti destinati a sparire per sempre, a dissolversi come se non fossero mai esistiti una volta esaurita la loro funzione. L’idea è che ce li si possa lavare anziché levare di dosso, e che possa essere eliminato alla radice il problema di dove e come riporli, riciclarli o smaltirli. Un futuro in assenza, in altre parole, un non futuro. È il concetto messo a punto nel 2016 da Hussein Chalayan, in via sperimentale e spettacolare, quando aveva mandato in passerella abiti idrosolubili che si dissolvevano sotto il getto l’acqua.

Nell’attuale panorama delle tecnologie digitali il mito della leggerezza è portato alle estreme conseguenze. L’abito come progetto futuro è in maniera ricorrente un abito immateriale, digitale, indossabile al solo fine di costruire un’immagine virtuale di sé.

È la strada perseguita da alcuni marchi che propongono già oggi l’acquisto di abiti esclusivamente digitali, un mercato in cui si identificano grandi potenzialità di crescita in futuro e a cui si associano anche risvolti positivi sul piano ecologico. Se molti dei nostri abiti e dei nostri look sono finalizzati quasi esclusivamente alle immagini che produrremo di essi e con essi, tanto vale pensarli sin dall’inizio come immagini.

Pensare il futuro degli abiti è meno semplice di quello che sembra e ci impegna in una riflessione tutt’altro che superficiale: gli abiti e gli oggetti con cui ci ricopriamo e interagiamo, oltre alle diverse funzioni pratiche e semiotiche che trasformano continuamente i nostri corpi in materia significante, interpretabile, leggibile, hanno una agency, una capacità d’azione che ci plasma, ci forma e ci orienta continuamente sia a livello individuale sia nel rapporto con gli altri corpi e con gli spazi. Progettare abiti privi di materialità o di brevissima durata ci costringe al compito non facile di immaginare corpi senza abiti, oltre che a mettere in discussione l’idea stessa di futuro che, come sappiamo, si materializza e prende forma proprio nel rapporto tra corpo e mondo, proiettando da sempre sull’abito la funzione di regolare tale rapporto. Non è un caso che il futuro sia stato quasi sempre immaginato come un corpo rivestito di nuovo, spesso alieno da un punto di vista estetico, che attraverso l’abito ridisegna il proprio rapporto con la società. Un tratto comune alle avanguardie artistiche del Novecento è stato proprio lo spazio dedicato alla moda e agli abiti, legati in maniera stretta a visioni radicalmente nuove di società e ad estetiche pronte a lasciarsi alle spalle la tradizione e il passato.

Pensare il futuro attraverso gli abiti necessita oggi più che mai una riflessione critica e approfondita sul loro significato e una consapevolezza sempre più lucida del nostro interagire quotidiano con essi. Essa deve tener conto di cosa non vorremmo che gli abiti del futuro continuino ad essere: oggetti inerti e inutilizzati nel fondo dei nostri armadi, ingombri privi di qualsiasi valore, o ancora, stigmi, segni legati ad una sanzione sociale o all’esclusione da alcuni luoghi. Sarebbe interessante immaginare abiti che facilitino le relazioni sociali piuttosto che ostacolarle generando continuamente nuove barriere visibili. Abiti che aiutino a ritrovarci, ad esprimere solidarietà, affetti, legami, come le tute – la tuta è tema ricorrente nella progettazione di abiti futuri – che ancora Lucy Orta nelle sue Nexus Architectures aveva immaginato per le azioni collettive nello spazio pubblico. In esse il legame simbolico tra i corpi diventa tessuto che unisce, che collega materialmente i corpi tra di loro, costringendo chi li indossa ad armonizzare passi e movimenti, ad avere sempre bene a mente il destino inevitabilmente collettivo del nostro camminare. Viene in mente, ancora a questo proposito, la suggestiva performance installativa Abendmahl dell’artista Manora Auersperg (2011): una tovaglia indossabile come una camicia da tutti i commensali, che si condizionano a vicenda mentre mangiano, macchiandola continuamente. Sarà poi compito dell’artista ricamare sulle macchie, affinché i segni di quel corpo a corpo faticoso possano diventare una traccia indelebile.

Al futuro dell’abito potremmo insomma chiedere soluzioni che ripensino l‘equilibrio tra gli esseri umani e le cose di cui si circondano e attraverso cui si definiscono. Abiti che, nell’ottica di un design in divenire, che apre costantemente ad ulteriori progettazioni invece che “sottomettere”, come direbbe il teorico del design Friedrich von Borries (Weltentwerfen: eine politische Designtheorie, Suhrkamp 2016) facilitino la mediazione tra identità personale e sentire comune, che ci rimandino all’essere parte di un “noi” o di diversi noi, senza limitare la possibilità di assumere identità multiple.