Un romanzo come seconda Bibbia / Bulgakov. Il Maestro e Margherita

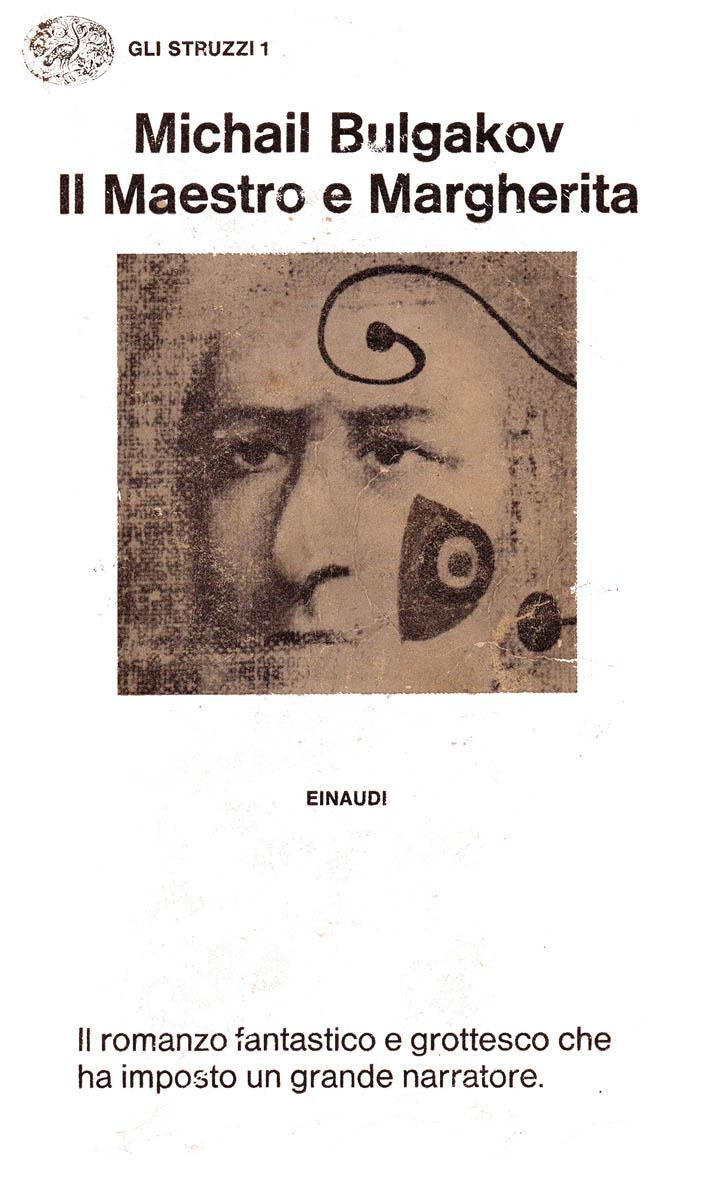

Furono i miei genitori a mostrarmi emozionati, nel 1967, una copia della prima edizione italiana de Il Maestro e Margherita, pubblicata da Einaudi con l’introduzione di Vittorio Strada e la traduzione di Vera Dridso. L’edizione einaudiana fu preceduta di poco da quella della De Donato di Bari, approntata in fretta e furia nella primavera del 1967, con molti refusi (tra i quali il più divertente: “…la luna tramontava sul conte Calvo”). L’edizione barese, a cura di Maria Olsufieva e Saverio Vertone, venne in un primo tempo ritirata per un ricorso della casa editrice torinese e poi tornò in circolazione, dopo un accordo sui diritti d’autore, vendendo quindicimila copie. Molti critici apprezzarono di più la traduzione della De Donato: tra questi Eugenio Montale che ne scrisse un’entusiastica recensione su “Il Corriere della Sera”.

Vera Levin Dridso era un’ebrea russa scampata miracolosamente, assieme alla sorella Rimma, all’Olocausto (grazie all’aiuto del tenente Federico Strobino). Lavorò come segretaria di redazione dell’Einaudi traducendo molti classici della letteratura russa ed era molto amica di Primo Levi.

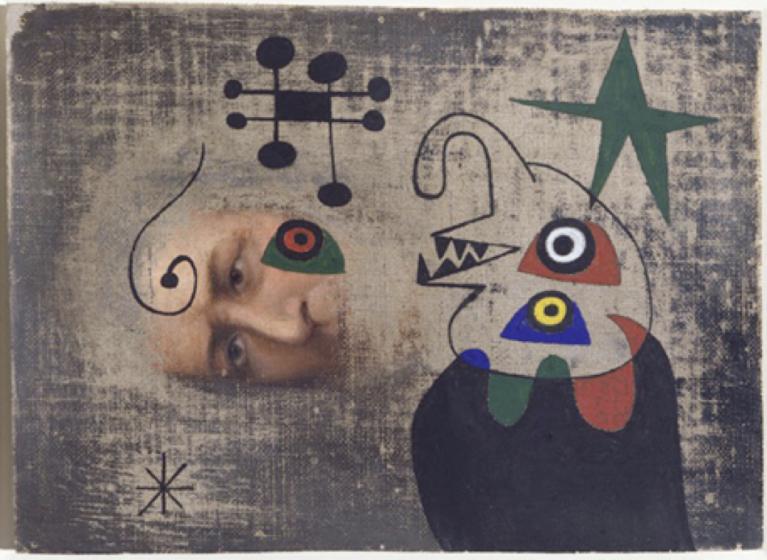

Il volume degli Struzzi, aveva nella sovracopertina l’immagine di un inquietante volto disegnato da Joan Mirò (Personnage dans la nuit, 1944).

Mi dissero che era un romanzo russo sul diavolo e che era troppo difficile per me. Perfetto esempio di, inconscio, metodo pedagogico! Alcune ore dopo ero già lì che cercavo di raccapezzarmi, dopo il truculento inizio, con una testa mozzata da un tram, su cosa c’entrasse Ponzio Pilato.

Quella copia, che feci ben presto mia, è stata per tutti questi anni il mio cosiddetto “libro da comodino” (assieme alle Confessioni di Agostino d’Ippona e i Saggi di Michael de Montaigne). Quel libro mi ha accompagna sempre e rischiò persino di venirmi sequestrato dalle guardie alla frontiera tra la Polonia e la Cecoslovacchia che frugavano nella mia valigia in cerca di pubblicazioni del dissenso.

Ho letto e riletto il romanzo di Bulgakov almeno una quindicina di volte: integralmente oppure a pezzi. Del resto, come scrive la sua biografa Marietta Čudakova, nell’introduzione al “Meridiano” Bulgakov: “Egli voleva creare un libro destinato a essere letto non una volta sola: un libro da leggere e rileggere: una seconda Bibbia, se non vogliamo aver paura delle parole”.

Quel romanzo purtroppo sono riuscito soltanto a intravederlo nella sua lingua originale (grazie al polacco riesco a cogliere superficialmente la bellezza del russo, come toccandolo con un guanto spesso di gomma), ma imparare bene il russo è il primo proposito per la mia vecchiaia, se riuscirò mai ad andare in pensione. Grazie ad esso ho imparato che cos’è la letteratura e, quando scrivo, l’ho sempre presente come modello di stile. Il mio libretto intitolato Chernobyl (Sellerio 2011), per esempio, oltre al fatto che vi si parla di Kiev, di Bulgakov e del suo romanzo, è costruito come un racconto sul Diavolo nella Storia e addirittura inizia narrando dell’incontro con un misterioso signore, in una libreria antiquaria di Parigi, che la sa lunga sul mondo e ha qualcosa di inquietantemente demoniaco.

Forse è bene che lo dichiari subito, sfacciatamente: per me Il Maestro e Margherita è il più grande romanzo del Novecento. Nella letteratura russa, sta accanto a un’altra opera singolare. Il più straordinario e tragicomico monologo che sia mai stato scritto nel Novecento: Mosca-Petuški (Moskva-Petuški. Poema (1970), da noi conosciuto anche come Mosca-sulla-Vodka, di Venedikt Vasil’evic Erofeev. L’allucinato viaggio, quasi una via crucis, in un treno suburbano, dell’ubriacone Venicka dalla Stazione di Kursk alla volta di Petuški, per ritrovarsi in realtà, alla fine, sotto le mura del Cremlino. Quasi ogni stazione è contraddistinta dalla bevuta di un distillato diverso, spesso miscugli micidiali ed eterodossi, in un crescendo di citazioni coltissime dai testi religiosi ai classici della letteratura, dalle opere di Lenin, e altra paccottiglia della propaganda, a trattati filosofici. Non c’è pagina dove non scorra vodka: il ritmo e il respiro del testo sono modellati sul ciclo delle sbronze dilaganti e ininterrotte (zapoj) che suscitano all’alba una desolante sensazione di abbandono e angoscia (pochmelie) che può essere interrotta solo dalla prima bevuta per smaltire la sbronza (opochmelenie).

Venedikt V. Erofeev (1938-1990) era nato, nell’estremo Nord, a Cupa, in Karelia. Il padre Vasilij, capostazione di una stazioncina sulla linea Kandalaksa-Murmansk, era stato rinchiuso in un lager nel 1945 (dove rimase fino al 1954) per aver raccontato una barzelletta allusiva, considerata antisovietica. La madre era tornata di nascosto a Mosca lasciando i tre figli in un orfanotrofio. Venedikt si salvò perchè era dotato di una memoria prodigiosa e di un grande talento negli studi. Nel 1955 arrivò a Mosca, dove fu ammesso alla Facoltà di Filologia dell’Università Lomonosov. Laggiù qualcosa in lui si ruppe: smise di frequentare le lezioni, iniziò a bere forte e venne espulso dall’università. Nel 1961 si iscrisse all’Istituto di Pedagogia di Vladimir ma anche da lì venne espulso perché gli venne trovata una copia della Bibbia sul comodino. Da allora fece tutti i mestieri: dal tuttofare all’operaio edile.

La letteratura russa è piena di vagabondi impenitenti, come il Maestro di Bulgakov o il Venja di Erofeev (che in realtà si identificano: Venja è il diminuitivo di Vendikt). Spinti da motivazioni irrazionali si distaccano dal mondo e dai suoi valori correnti per ottenere la salvezza. A volte, come in Dostoevskij, sono chiamati “idioti”, che nell’antico greco significava: tutti coloro che stavano fuori dalla Comunità, che correvano da soli. Altre volte: jurodivyj, o “folli in Cristo”. Sono dei saggi sotto mentite spoglie, poveri straccioni vagabondi, ricchi di conoscenza del mondo e santità. Spesso silenziosi e inconsapevoli della loro missione, ma clamorosi testimoni di un’altra filosofia della vita e del traguardo verso il quale l’uomo si deve orientare.

Il Maestro e Margherita e Mosca-Petuški sono il risultato più alto della letteratura russa del Novecento, mischiando, con uno stile di scrittura perfetto, la feroce ironia contro il Potere a una profonda spiritualità, che sono le uniche armi di sopravvivenza e resistenza. Quattro sono le caratteristiche di questa riuscita e originale ricetta letteraria: Misticismo, Senso della trascendenza, Parodia, Satira. Del resto, la lingua e la cultura russe, nei secoli XIX e XX, hanno prodotto opere che si collocano ai vertici della letteratura europea. Soltanto per fare i nomi dei più grandi narratori (trascurando, per brevità, altrettanti, eccelsi, poeti e poetesse): Gogol’, Tolstoj, Dostoevskij, Čechov, Babel’, Grossman, Pasternak, Solzeničyn.

La cultura russa, come quella germanica (e quella giapponese), ha puntato al Sublime e per questo ha conosciuto, a volte, l’Abisso. In Europa, questa “somiglianza” ha fatto sì che russi e tedeschi si siano attratti e odiati così spesso, e profondamente, soprattutto nel Novecento. C’è però una sostanziale differenza: la cultura germanica, a causa anche della sua ramificazione nel Centro Europa, ha conosciuto, soprattutto in Austria, la Crisi del linguaggio ed è riuscita a mostrare l’impossibilità ormai di raccontare il mondo (forse nessuno come Hugo von Hoffmansthal, nella sua famosa Lettera di Lord Chandos (1902), e Robert Musil, è riuscito così bene a farci vedere i contorni di questa crisi). Ma non va dimenticato che l’abbandono della fiducia nella possibilità del raggiungimento del Sublime, si deve soprattutto alla Psicoanalisi e ad alcuni scrittori e pensatori di provenienza ebraica (primo tra tutti Franz Kafka): purtroppo un certo “antisemitismo culturale” ha origine proprio da questo risentimento verso coloro che, dopo secoli passati in stretto dialogo con Dio, hanno iniziato a perdere la fiducia nel Sublime.

I russi, invece, rimanendo per tante ragioni isolati (anche rispetto a culture europee più disincantate come quella inglese e francese, empiriche e illuministe, o allegramente spezzettate, come quella italiana o spagnola, dopo l’ubriacatura umanocentrica del Rinascimento), hanno continuato a credere nel Sublime e nella possibilità di raggiungerlo. Si sono addirittura impegnate nell’impresa disperata, non avendone le basi economiche e culturali, di realizzare l’utopia comunista. Ma questo spiega perché laggiù la rivoluzione comunista abbia attecchito e, purtroppo, sia degenerata nella violenza e nell’orrore.

Tendendo al Sublime, e conoscendo di conseguenza l’Abisso (il Sublime non è pane per noi umani, così come non può esserlo il dominio assoluto della Scienza e della Ragione), i russi e i tedeschi hanno conosciuto meglio il Diavolo: colui che si presenta quando il Sublime va in frantumi.

Il mito di Faust e Mefistofele (a parte la trattazione iniziale, suggestiva ma poco profonda, fatta da Christopher Marlowe con The Tragical History of Doctor Faustus, nel 1590) viene perfettamente tematizzato e raccontato da Goethe nel Faust, al quale si dedicò per sessant’anni, dal 1772 al 1831. Quel mito funzionò anche in Russia: loro erano adatti, per affine sensibilità, ad accoglierlo.

Innumerevoli sono i demoni e i diavoli nella letteratura russa: apparentemente tutti uguali, anche se la loro funzione cambia da un caso all’altro. Per capirli è importante distinguere due parole russe:

1) бес (bes), che significa “demonio”, con connotazione religiosa e negativa di tentazione e peccato (e Besy è infatti il titolo del romanzo di Dostoevskij);

2) демон (demon), letteralmente “dèmone”, che è fondamentalmente uno spirito, senza alcun tipo di connotazione.

I demonietti de Le veglie alla masseria presso Dikan’ka di Nikolàj Vasìl’evič Gogol’ (conterraneo e amato modello di Bulgakov) sono la rappresentazione letteraria del demonismo della cultura popolare contadina, soprattutto ucraina. I demoni romantici, pur essendo anch’essi reminiscenza della letteratura fiabesca romantica, si sono arricchiti di tratti religiosi che possono mescolarsi con aspirazioni libertarie, se non addirittura socio-politiche. Demoniache sono anche le figure che animano e infestano la storia gogoliana del Vij, ambientato a pochi chilometri da Chernobyl, in un villaggio dove Chomà Brut, bel giovane con una grande voglia di vivere, seminarista e studente di filosofia a Kiev, incappa in una strega che giocando con lui morirà, trasformandosi in una bella fanciulla. Costretto dal padre di lei a vegliare in chiesa la sua salma, riesce con l'aiuto delle sue preghiere a tenere a bada le forze malefiche che, durante la notte, si scatenano nella chiesa. Ma l’ultima gli è fatale: infatti in aiuto degli spiriti interviene l’orrendo Vij, il re degli gnomi, che lo farà crepare per la paura…

Gogol’ è riuscito a far entrare l’indicibile nell’ordinario. Come ha notato lo scrittore Andrea Tarabbia, nella postfazione alla sua traduzione di Diavoleide di Bulgakov (Voland 2012: si noti che, significativamente, questa bella casa editrice romana di libri soprattutto russi porta il nome di uno dei personaggi principali de Il Maestro e Margherita), Gogol’ prende dei personaggi-tipo, solitamente degli impiegati di basso rango, e li mette a confronto con personificazioni del potere dalle sembianze demoniache.

Il demone di Michail Jurevič Lermontov (1814-1841), composto nel 1838, durante l'esilio nel Caucaso, ha come protagonista un demone che risiede sulla Terra, orgoglioso per la sua potenza, ma triste per non poter amare. Quando scorge la principessa georgiana Tamara che attende l’arrivo del promesso sposo per convolare a nozze, si innamora di lei e fa sì che il fidanzato venga ucciso. Tamara si chiude per il dolore in un monastero sulle montagne del Caucaso. Il demone seduce la ragazza con la sua eloquenza; poi la uccide con un suo bacio di morte. Gli angeli accolgono l’anima di Tamara, mentre il demone rimane come prima: solo, orgoglioso e senza amore.

La connotazione del poemetto è principalmente laica, e non religiosa: in nessun punto dell’opera si dice che il demone coincida con il Diavolo. Il demone lermontoviano è uno spirito “triste” (v. 1) a cui “il male diventò noioso” (v. 30), “e tutto quello che egli vedeva, / lo disprezzava, oppur lo odiava” (vv. 87-88). Nel dialogo che avrà con Tamara, si descrive con queste parole: “per sé solo vivere, e nella noia, / e in questa lotta senza mai vittoria, / In questa lotta senza mai la pace!” (vv. 662-664), “per me divenne il mondo e muto e sordo” (v. 687). Appare come un personaggio rassegnato al male e alla solitudine, più che un’incarnazione del Male.

Ma la solitudine vera è quella nella quale Dio ha lasciato gli uomini. Emblematico è l’episodio del guardiano (vv. 890-917), al quale pare di udire dei suoni provenire dall’interno della cella di Tamara, ma sceglie di non fermarsi a controllare, e di passare oltre dopo aver detto una preghiera ed essersi fatto il segno della croce. Questo gesto esemplifica l’indifferenza divina per ciò che sta avvenendo, la sostanziale solitudine degli esseri umani, come era stato anticipato alcuni versi prima dal Demone, durante il suo dialogo con Tamara; alla domanda della fanciulla su Dio, egli aveva replicato: “Non ci degna nemmeno d’uno sguardo. / Il cielo gl’interessa, non la terra!”.

Il sogno di libertà dello spirito e la certezza dell’espiazione per tale ambizione, in questo mondo inadatto alla libertà (ci troviamo nell’epoca del cupo dispotismo di Nicola I), legano Il demone di Lermontov, al Faust di Goethe, come anche al Paradiso perduto (Paradise Lost, 1667) di John Milton e Cielo e terra (Heaven and Earth, 1822) di George Gordon Byron.

Altro discorso, molto complesso, va fatto per il demonismo di Fëdor Michajlovič Dostoevskij, anche se, ad esempio, in un romanzo come I demoni (1871), che sarebbero i terroristi (“quella gioventù che ha perso il contatto con la realtà, e vive nella bestemmia macchiandosi di delitti contro le leggi di Dio”), sono i principii socio-politici del nichilismo russo ad avere ispirato quel titolo. Ne I fratelli Karamazov (1880) Dostoevskij si riallaccia alla tematica esistenziale e politica de I demoni. Ivan però, a differenza di Stavrogin, è alla fine un buono e un giusto, uno che odia il Male e ama l’umanità, e la cui unica colpa, una grande colpa teologica agli occhi di Dostoevskij, è quella di faticare a riconoscere la presenza di Dio in un mondo in cui i bambini soffrono (lettera a N. A. Ljubimov, del maggio del 1879: “Il mio protagonista prende un tema secondo me inoppugnabile, l’assurdità della sofferenza dei bambini, e ne deduce l’assurdità di tutta la realtà storica”). Ivan sbaglia nel pensare che si possa cambiare il mondo e renderlo felice, prescindendo dalla fede in Dio cioè, secondo una tipica identificazione dostoevskiana, dalla libertà dell’uomo.

E poi c’è il dialogo notturno tra Ivan e Satana: “Era un signore o, per meglio dire, una specie di gentleman russo, non più giovane (…) con un po’ di brina nei capelli scuri, tuttora abbastanza lunghi e folti, e nella barbetta tagliata a punta…”, cosi inizia la descrizione che ne fa Dostoevskij. Del resto, precedentemente, discutendo con Aljoša, Ivan aveva detto: “Io penso che, se il diavolo non esiste e quindi è stato creato dall’uomo, questi l’ha creato a propria immagine e somiglianza”. Anche per questo, è un tipo, ovviamente terribile, ma dotato di buon senso, simpatico e spiritoso (“Per arrivare sulla vostra terra, dovevo attraversare al volo gli spazi… Figurati ero in marsina e panciotto aperto! Gli spiriti non gelano, ma poiché mi ero incarnato…”). Il suo obiettivo è “distruggere l’idea di Dio nell’umanità”, perché soltanto allora agli uomini “tutto sarà permesso”. Senza limiti.

Nel Demone meschino (1907) di Fëdor Sologub (pseudonimo di Fëdor Kuz’mič Teternikov), il demonio (il male) non è più un personaggio mitico, ma un piccolo essere immondo, “inafferrabile”, un’allucinazione di Peredònov, meschino e perfido maestro elementare. Ma anche quest’allucinazione non è che un “simbolo”, o una metafora, della banalità, dell’ottusità della vita nella provincia russa. Il delirio di Peredònov è incontrollabile: vede fantasmi e mostri dappertutto, malefici e stregonerie in ogni cosa. Uomini e animali sembrano minacciarlo con identica perfidia: “E sulla terra, in quella città oscura ed eternamente nemica, non s'incontrava che gente malvagia, beffarda. Tutto si confondeva in una comune malevolenza verso di lui: i cani sghignazzavano alle sue spalle, gli uomini gli abbaiavano contro”. Si sente solo contro tutti, e tutto sente nemico. Scrive denunce contro un montone, contro le carte da gioco, contro il misterioso Inafferrabile. Intanto, il gatto, nelle sue allucinazioni, cresce a dismisura e si finge un uomo. L’ossessione dell'isolamento, e delle menzogne dell'alterità, porterà alla catastrofe omicida delle ultime battute.

Nello stesso anno della pubblicazione del capolavoro di Sologub, la rivista “Zalotoe runo” (Il cerchio d’oro) di Pietroburgo, dedicò un intero numero a opere letterarie e artistiche ispirate al tema del Diavolo, scelte tra quelle che avevano partecipato al concorso bandito l’anno precedente dalla rivista stessa. E’ quello anche il periodo in cui il pittore simbolista Mikhail Aleksandrovič Vrubel (1856-1910), cadde in depressione, deluso per le critiche (“selvaggia bruttezza”) al suo grande quadro Demone abbattuto (1902), oggi conservato alla Galleria Trétiakov di Mosca, e iniziò a entrare e uscire dalle cliniche psichiatriche. Vrubel si era stabilito a Kiev nel 1884 per restaurare e ridipingere i perduti murali e mosaici del XII secolo della Chiesa di San Cirillo. Laggiù iniziò a dipingere (1890-1891) il ciclo intitolato Demone, per illustrare il poema di Lermontov, che lo rese famoso. Il più suggestivo dipinto è Testa di Demone, dove un bel giovane esibisce una capigliatura folta e complicata, quasi un Rasta ante litteram, e lo sguardo di una belva (lo sguardo fu sempre il punto forte dei quadri di Vrubel che però, nel suo splendido autoritratto, del 1905, lo spense, assieme al volto baffuto, sotto una cadaverica patina bianca). Quel Lucifero, che veniva dopo il tentativo non portato a termine di un Demone volante (1899), ha un’incerta identità sessuale e guarda con odio il cielo, accasciato sulle rocce di un’alta montagna, con le ali contorte e ormai inservibili.

Dello stesso anno è il dipinto Demone seduto (1890, sempre conservato Galleria Trétiakov): un giovane dai muscoli sfaccettati (un po’ precursore degli agiografici ritratti a torso nudo degli operai e contadini dell’epoca del realismo socialista), che guarda malinconicamente l’orizzonte, stringendo le ginocchia avvolte in una tunica azzurra. Purtroppo i magnifici colori di Vrubel sono andati perduti, come i suoi demoni: l’aver aggiunto della polvere di bronzo agli oli, per rafforzarne l’effetto terragno, ha provocato con gli anni una reazione chimica di ossidazione che ha reso bui i suoi dipinti.

Anche il protagonista del Diario di Satana di Leonid Nikolaevič Andreev (1871-1919), come il Demone di Lermontov, si annoia: “Grande è la mia solitudine (…). Mi annoiavo, ecco, nell’inferno, e venni in terra per poter mentire e recitare una parte”. Satana compare sulla terra in incognito, un po’ figlio di Mefistofele, un po’ anticipatore del Woland di Bulgakov, non vuole però conquistare anime né compiere gesta stupefacenti e gettare scompiglio tra gli umani; e non è nemmeno il creatore del Male, l’angelo caduto o il principe delle tenebre della tradizione romantica: “Satana si fa uomo, come Cristo, e come Cristo non può uscire da questa avventura mondana con un semplice atto di volontà, ma è costretto a subire le prove che l’iter terreno gli impone. Se Cristo è venuto in terra per salvare l’uomo, Satana – rovescio del divino – lo fa per la noia che gli ispira la vita infernale”. Il senso del Diario è nella negazione dell’esistenza del Bene e nell’affermazione invece che il Male del mondo non ha bisogno di essere immaginato nella forma di alcuna entità metafisica, quando basta scostare la maschera che l’uomo ha sul volto per scoprirne la natura malefica.

Grandioso e paradossale è invece il demonismo di Michail A. Bulgakov, ma, in buona sostanza, che cos’era andato a fare, ne Il maestro e Margherita, Woland a Mosca, se non a smascherare il Male, invece di produrlo? Se non per dimostrare che il Male è la grettezza, la stupidità dell’uomo? Se non per dire indirettamente ai governanti sovietici che il Nuovo Uomo (sovietico) è antico, non è cambiato, che l’uomo è e resterà gretto nonostante i regimi politici?

Questi concetti, allora piuttosto pericolosi, li ho sentiti per la prima volta esprimere in una piccola aula dell’antica Università di Cracovia, proprio nell’anno della catastrofe di Chernobyl, da quello che è stato forse il più acuto interprete di Bulgakov. Andrzej Drawicz (1932-1997) aveva potuto iniziare a insegnare nell’Istituto di Russo soltanto nel 1981, e quasi subito aveva dovuto interrompere il corso sul Maestro e Margherita perché, in seguito al colpo di stato militare, lo avevano internato a causa della sua coraggiosa militanza nell’opposizione sin dal 1976. Tornato in libertà, aveva ripreso a insegnare, rinunciando a qualsiasi tipo di prudenza. Dal 1989 al 1991, giocò poi un ruolo importante nella transizione alla democrazia, dirigendo il Comitato per la Radio e la Televisione polacca. Il suo aspetto fisico lo faceva assomigliare a un demone moderno: alto, possente, completamente calvo e privo di sopracciglia, sempre sogghignante. Alcuni sostenevano che, in gioventù, fosse stato un agente dei servizi sovietici e questo magari accresceva il suo misterioso fascino. Ma quello che amava di più, ed era contagioso, erano Bulgakov e i suoi libri. Negli ultimi anni pubblicò, con la sua introduzione, la prima edizione critica mondiale de Il Maestro e Margherita e, nel 1995, finalmente, la sua bella traduzione del romanzo. Morì il 15 maggio non mancando di far notare che quel giorno era il compleanno di Bulgakov. Le sue idee su Bulgakov sono raccolte in un volume intitolato Il Maestro e il Diavolo, che inizia con questa ironica affermazione: “Riconosciamolo: è bene avere a disposizione il diavolo”. È questa, secondo Drawicz, era la convinzione di Bulgakov: il Diavolo è utile, il Male sta altrove.

Michail Afanas’evič Bulgakov (1891-1940) il Male lo vide all’opera nella sua città natale, dove suo padre era insegnante all’Accademia Teologica. Nel corso di pochi anni, Kiev perse l’incanto di una città europea in pieno sviluppo, da lui descritta con nostalgia, ne La guardia bianca (uscito a Parigi nel 1927-1929 con il titolo I giorni dei Turbin) e nel bozzetto La città di Kiev (1923). In questo romanzo – e nei racconti come: La corona rossa (1922); L’incursione (1923), dove l’autore pare identificarsi con una delle due sentinelle dell’Armata Rossa, l’ebreo Abram, in attesa della morte; Ho ucciso (1926) – l’“impolitico” Bulgakov, moderato conservatore amante del teatro e della musica lirica, descrisse con spietata lucidità, ispirandosi allo stile di Tolstoj, gli orrori degli scontri che insanguinarono la città e la regione circostante: tra le truppe nazionaliste di Petljura, l’“Esercito Volontario antibolscevico” di Denikin (in cui Bulgakov, nel 1919, venne arruolato come medico) e l’esercito bolscevico. Ma alla sorella Nadja scriverà: “Poco fa dormivo e ho sognato Kiev, volti noti e cari, che suonavano il piano… Ritorneranno i vecchi tempi? Il presente è tale che vivo senza farci caso… non vedere, non sentire”.

A Kiev, al numero 13 della scoscesa Andriyivskyi Uzviz (che in russo significa: Discesa di Sant’Andrea; in ucraino invece: Salita di Sant’Andrea), c’è una bella palazzina colorata che fu la casa di Michail A. Bulgakov. All’ingresso c’è un pianoforte a coda, parzialmente coperto da un telo e dipinto di bianco. Un altoparlante diffonde la musica del Mephisto valzer di Franz Liszt e del Faust di Charles Gounod (l’opera preferita del padrone di casa), suscitando una certa frenetica inquietudine nei visitatori. La stanza successiva è bianca con i mobili dipinti di bianco. Questo perché i pezzi autentici della casa hanno il loro colore originale, mentre i pezzi ricostruiti o posticci sono tutti completamente verniciati di un colore neutro, che conferisce al tutto un’atmosfera lattea e irreale. Persino le piante da fiori, che dalle fotografie dell’epoca risultavano stare in un certo posto, ci sono state rimesse, dipinte di bianco. La signora che accompagna i piccoli gruppi, nella visita attraverso le varie stanze, mette in scena una diabolica e grottesca performance, con piccoli balletti, scherzi, tentativi di aprire porte che non si aprono e il ripiego su passaggi attraverso armadi e false scale. Ogni tanto irrompono nei corridoi buffi individui col farfallino e l’orologio a cipolla, o dame dalla faccia pallida e i capelli rossi. Alle pareti fanno capolino, con i loro smorti colori, le teche di farfalle che il dottor Bulgakov collezionava come il suo conterraneo Vladimir Nabokov. Su un tavolo di metallo sta posata, come uno strano coleottero, una vecchia siringa. Negli anni della sua professione medica, specialista in malattie veneree, Bulgakov era diventato morfinomane, assumendo lo stupefacente per contrastare gli effetti collaterali di un vaccino antidifterico (si veda il racconto autobiografico Morfina, che fu la sua ultima opera pubblicata in vita in Unione Sovietica).

Dopo la sconfitta dei Bianchi, Bulgakov cessò di fare il medico, lasciò l’Ucraina e si recò, nel 1921, in cerca di fortuna a Mosca, consapevole che: “La follia di questi ultimi due anni ci ha spinto su una strada tremenda in cui non c'è tempo di fermarsi, di riprendere fiato. Abbiamo cominciato a bere il calice del castigo e lo berremo fino in fondo”. Solo il Diavolo poteva salvarlo! Dovette anche, per disperazione, alcune volte, vendergli l’anima: come quando scriveva, inutilmente, lettere a Stalin (o quando gli parlò, tremante, per telefono il 18 aprile del 1930). L’ambiente letterario moscovita comunista non lo accolse bene e anzi lo detestava. Vladimir Majakovskij, ad esempio, (che farà da prototipo, nel Quinto Capitolo, a Rjuchin), inserì, ne la Cimice (1928), “Bulgakov” nel “vocabolario delle parole morte”.

Il Diavolo entrò nella sua creazione letteraria abbastanza presto. Nel 1923, lo stesso anno in cui iniziava la scrittura della Guardia Bianca (il suo romanzo storico più autobiografico), scrisse Diavoleide. Lo pubblicò l’anno successivo sull’almanacco “Nedryj” e poi, nel 1925, nella raccolta a cui il racconto dà il nome. Seguendo la lezione di Gogol’, l’autore prende un personaggio-tipo, un impiegato di basso rango (Varfolomej Korotkov), e lo mette a confronto con una personificazione del potere, il compagno Mutandoner (nell’originale: Kal’soner). Il nuovo capo della fabbrica di materiale per fiammiferi, dove il povero Korotkov lavora, è un diabolico mostro con una testa a forma di gigantesco uovo perforato da due occhi piccoli come capocchie di spillo: un personaggio irreale (ma, purtroppo, molto reale) che cambia continuamente aspetto e voce. È il Diavolo che fa capolino nella realtà e incarna l’inavvicinabile e opprimente mostro burocratico sovietico.

Il Maestro e Margherita doveva inizialmente intitolarsi Lo zoccolo dell’ingegnere. Tra il maggio e il giugno del 1928 il termine ingegnere entrò a far parte della demonologia sovietica: un folto gruppo di ingegneri minerari fu accusato di attività antirivoluzionarie e paragonato dalla stampa sovietica a dei diavoli.

Il romanzo occupò a Bulgakov una porzione di tempo che va dal 1928 al 1940 (anno della sua morte). In una cartolina, indirizzata il 16 maggio del 1939 alla sua terza moglie Jelena Shilovskaja, sopra la sua fotografia che lo ritrae con un’espressione davvero demoniaca, col volto torvo e lo sguardo bieco, Bulgakov scrisse con autoironia: “Questo è come deve apparire uno dopo aver speso molti anni in compagnia di Aloysio Mogarych e Nikanor Ivanovič (personaggi de Il Maestro e Margherita; nota mia) e altri. Ti mando questa fotografia, Jelena, sperando che tu possa vedermi più carino. Col più affettuoso amore e baci. M.”.

Il libro ebbe 6 versioni. La prima versione fu confiscata dalla polizia. Nella primavera del 1939, Bulgakov lo lesse ad alta voce agli amici. Poi il manoscritto fu conservato dalla vedova (sfollata durante la guerra a Taskent) in un unico esemplare che veniva prestato di tanto in tanto a qualche fidato amico. Tra questi la poetessa Anna Achmatova che lo leggeva ad alta voce all’attrice Faina Ranevskaja, continuando a ripetere: “È geniale, Faina, Bulgakov è un genio!”.

Il testo fu pubblicato nel 1966 su rivista e, in forma completa, soltanto nel 1973.

Nel romanzo si fa riferimento a tre musicisti: Stravinskij (lo psichiatra), Rimskij-Korsakov e Berlioz (il direttore della rivista letteraria), che dà il nome a un personaggio. Hector Berlioz aveva scritto La dannazione di Faust (leggenda drammatica in quattro

parti), nel 1846. Il libretto fu adattato da Berlioz e Almire Gandonnière a partire dalla traduzione di Gérard de Nerval della prima parte del Faust di Goethe. Tre sezioni della composizione, la Marche Hongroise (Marcia ungherese), il Ballet des sylphes, ed il Menuet des folles talvolta sono eseguiti separatamente come “Tre pezzi orchestrali da La Damnation de Faust”.

In una torrida primavera degli anni Venti fa improvvisa comparsa a Mosca il Diavolo, sotto le spoglie del mago Woland (accompagnato da un bizzarro tipo col cappello da fantino e un paffuto gatto di nome Azazello (dall’ebraico Azazel, un demone corruttore degli esseri umani (Levitico 16, 8), ai quali, secondo alcuni, ha insegnato l’arte di fabbricare le armi e l’arte del trucco), che discute di religione con due letterati sovietici, compie esperimenti di magia e mette a soqquadro il rigido burocratismo sovietico, e sarà lui a dare a Margherita la crema da spalmarsi addosso.

Ma il libro è intersecato da un’altra storia: il romanzo scritto da un geniale e oscuro Maestro, che narra dell'ambiguo rapporto tra Gesù e Ponzio Pilato.

C’è poi la storia d'amore tra la bella e agiata Margherita e il Maestro, letterato vessato dai leader della letteratura sovietica ufficiale. Il Maestro è stato rinchiuso in un ospedale psichiatrico e Margherita, pur di rivederlo, accetta di diventare la regina del sabba infernale organizzato da Woland. Nel finale, Woland riparte da Mosca, dopo aver acconsentito a riunire nella pace eterna i due amanti, mentre Gesù e Pilato riprendono la discussione interrotta venti secoli prima. Solo la “pace” spetta al Maestro ma non la “luce” che sarà invece concessa al più grande colpevole. Qui sta l’enigma più inquietante del romanzo, specchio della tortuosa filosofia dell'autore, per cui si rendono possibili almeno due letture del destino del Maestro: quella di un uomo che è riuscito a fare propria “l'immagine e la somiglianza” del Cristo, non attraverso l’ “ascesi”, ma attraverso la sacrificale assimilazione artistica della sua individualità e del suo destino; oppure siamo di fronte a un Secondo Avvento di cui nessuno ha preso coscienza.

L’ammonimento di Mefistofele, cioè di colui che si definisce “una parte di quella forza che vuole costantemente il Male e opera costantemente il Bene”, evocato da Bulgakov nell’exergo de Il maestro e Margherita, rimase inascoltato dalla baldanza positivistica del potere sovietico.