Daniele Del Giudice. In questa luce

L'idea di un certo pensiero scientifico come pensiero di «sorvolo», come di una «scienza che manipola le cose e rinuncia ad abitarle» – che Merleau-Ponty dipana nel suo saggio L'oeil et l'esprit (1960) – dove il mondo si staglia come oggetto di fronte al soggetto che lo attraversa sempre dall'interno, abitandolo, ha accompagnato, minandola, la lettura dell'ultima fatica di Daniele Del Giudice, In questa luce, edita da Einaudi, non a caso, forse, tra le Frontiere.

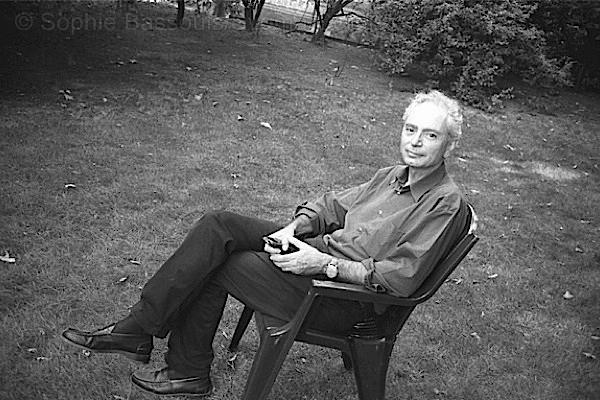

La fatica, prima di tutto; una parola che qui non è banale abitudine fraseologica, ma dichiarazione programmatica di quell'inevitabile lavorìo-al-fallimento, di un «operare affinché i progetti vengano bucati, invalidati dalla narrazione, perché nel racconto ciò che vale è proprio tutto quanto eccede e vanifica il progetto», continuo naufragio, ammissione autobiografica di ossessione e fragilità, scacco rinnovato al mestiere-non-mestiere dello scrittore.

Così si apre questa preziosa raccolta disordinata, ma nel suo effetto sorprendentemente unitaria, di saggi, memorie e racconti, editi e inediti: «Eccomi qui, davanti al foglio bianco. Quante volte, dalla prima? Quante volte ancora, fino all'ultima? Non son balle, scrivere è difficile. Per tutti. […] Si è soli. Fa fatica e fa paura». Non ci stupisce, dunque, il ritrarsi pudico della sua scrittura, l'assottigliarsi, un rarefarsi silenzioso che vorrebbe tendere a risolversi in note a piè di pagina di un testo impossibile.

Un'eclissi della parola che «ha a che fare, forse, proprio con l'ombra, con la quantità di ombra che il linguaggio porta con sé nel suo medesimo far luce». E' l'opaco – il desiderio di vedere – a produrre fantasmi e narrazioni, l'ombra a generare immaginazione – ne siamo stati testimoni nella caverna – un caleidoscopio di manìe, fantasie: le forme del conoscere. Così, gettàti originariamente nel conflitto del linguaggio, non ci rimane che la cura della sua parte in ombra, quella mistero che disvela appena la parola, perché se ne intuisca la verità. E riverbera in controluce quel verso di Celan «Dai alla tua parola anche il senso: / dalle l'ombra. [...] Dice il vero chi dice ombra».

Emerge così, invitabile, la dimensione etica dello scrittore, che, 'venendo alle parole', porta finalmente a compimento la sua natura e risponde alla vocazione dell'animale parlante che dunque è, che non solo possiede il linguaggio, ma ne ha consapevolezza, riflette e agisce sulla sua struttura.

Il narrare è positura della voce che scardina il linguaggio, e, forzandone i limiti, conduce alla sua soglia: lì dove la letteratura prende corpo (si direbbe ancora, con Merleau-Ponty, si fa carne) 'vive dell'inquieto' e diviene 'conoscenza radicale del proprio tempo'.

La scrittura di Del Giudice, animata da un pensiero tanto profondo quanto esatto, si fa immagine alata del senso che porta, il come del suo scrivere è trasparente al significato; confessa di tradire un'aspirazione barocca, del tutto gaddiana, privilegiando il dominio della sintassi, limpida, geometrica, al lessico che limita e imprigiona; sempre con una cura simile a quella dei cartografi cinquecenteschi, che traducevano la realtà in una narrazione sulla realtà stessa, figura utopica, astratto gioco di spazi e testualità. E in questo tessuto rintracciamo nomi cardinali, a indicare gli abissi dei naufragi di giganti quali Conrad, Kafka, Calvino, ma anche Barthes e Blanchot – i punti finali, irrevocabili: solo «questo forse si può ancora fare: trovare un posto nuovo dove compiere un piccolo e personale naufragio».

Un journal intime destinato alla dialettica, le cui pagine ci appaiono come il silenzioso campo da gioco di ogni contraddizione misteriosamente conciliata, emergono tutte le questioni da sempre decisive per l'autore: quella della rappresentazione – e inevitabilmente della possibilità dello sguardo, del «vedere come nostro gesto più concreto» –, il rapporto tra interno ed esterno, visibile e invisibile, stile e tono, realtà e finzione, ma anche la traduzione come atto di scrittura dove impera l'affinità e disciplina ermeneutica, il profondo sentimento del tempo e della solitudine, fino a grande tema conclusivo della raccolta, il volo.

Anche in queste lezioni finali, come in Atlante Occidentale, impera un linguaggio scientifico che, estraneo alla comune esperienza sensibile, rinuncia a dispiegarsi per lasciare campo libero all'immaginazione, all'effetto di fascinazione che solo le parole di una lingua sconosciuta possono suscitare. Ritroviamo comunque il superamento del modello panoramico-frontale, deterministico, cui fa riferimento Merleau-Ponty e allo stesso tempo l'inevitabilità dell'abitare: quell'essere-dentro, trovarsi in-essere del volo e dello sguardo, nel passaggio dalla visione verticale rare et fugitive a quella obliqua e periferica che è propria dell'inerenza al mondo; dominio della tecnica, presa sulla materia e docile sottomissione alla 'disciplina dell'errore' che governa l'esistenza del pilota, e dell'uomo.

Tutto questo ci viene offerto in una prosa squisitamente letteraria, metaforica. L'autore, garbato e esigente, incalza il suo lettore invitandolo continuamente a compiere «un piccolo atto di fede e di oblio»; vale la pena abbandonarsi e lasciarsi portare.