Colore e filosofia / Districare l’arcobaleno

«Sebbene il colore abbia offerto molto ai filosofi, la filosofia [...] ha avuto poco da offrire alla comprensione del colore»: così lo storico dell’arte John Gage in uno dei suoi libri sul colore (Colour and Meaning, University of California Press, 1999, p. 8). Aggiunge che il lettore troverà più stimolante la riflessione sul colore del pittore e regista Derek Jarman nel suo brogliaccio autobiografico Chroma (1994; trad. it. di Silvio Danese, Ubulibri, Milano 1995) piuttosto che la trattazione filosofica del filosofo Barry Maund che pure, ammette Gage, in Colours (1995; vedi anche qui) offre un apprezzabile resoconto del pensiero contemporaneo sull’argomento. È senz’altro vero: il libro di Jarman è bellissimo e travolgente: la sperimentazione del colore in pittura, l’uso del colore nel cinema, la pratica raffinatissima della cura dei fiori nel giardino della casa vicino alla centrale nucleare di Dungeness, le suggestioni tratte dalla letteratura, la conoscenza dei testi di teoria da Aristotele a oggi, ci introducono nel mondo dei colori, delle centinaia di sfumature di colore di dipinti, affreschi, poesie, luci e pigmenti. Si tratta di una raccolta di pensieri, di riflessioni e di citazioni, che Jarman scrisse durante la malattia che lo stava portando alla cecità e alla morte per aids nel 1994.

Molti passaggi di Chroma sono però filosofici: il mondo descritto da Jarman non si presenta come una molteplicità caotica di impressioni colorate, diventa un insieme di cose che emergono da uno sfondo, acquistano forma e profondità, proiettano ombre e si illuminano, mostrano superfici chiare o scure, lisce o rugose, lasciano passare la luce nella trasparenza o la bloccano nell’opacità; in breve una fenomenologia del colore. L’autore riesce a far vedere i colori di cui parla. Il bianco – ed è solo un esempio – è luce, neve, sale, bianco di zinco e di titanio, bianco della biacca di piombo, gesso, bianco dei fiori, bianco dei globuli bianchi e tanti altri bianchi. Il ritmo delle citazioni, delle allusioni, dei pensieri costruisce una storia che è, insieme, anche letteraria e politica.

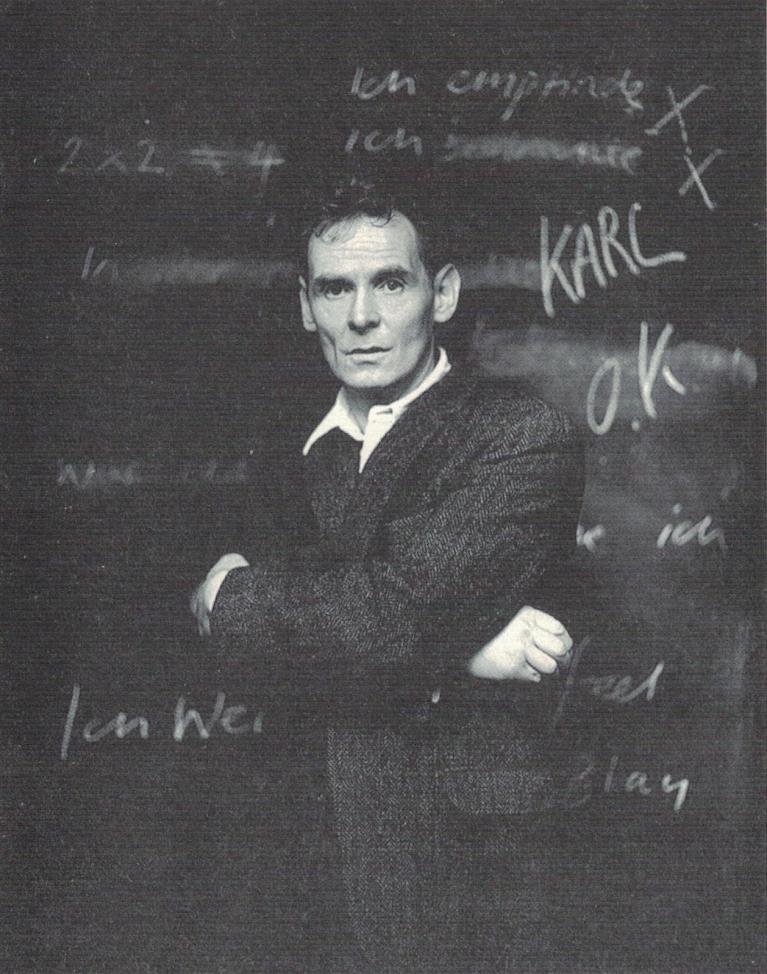

Karl Johnson interprete di Wittgenstein (da Wittgenstein. La sceneggiatura di Terry Eagleton. Il film di Derek Jarman, Ubulibri, Milano 1993; fotografie di Howard Sooley).

Del resto alla filosofia o, meglio a un filosofo, Jarman ha anche dedicato un film: Wittgenstein, un film fatto di colori e di filosofia, un film girato con pochissimi mezzi, una sorta di costruzione teatrale che dalle tinte bianco e oro della Vienna inizio secolo si sposta nella Cambridge di Keynes e Russell, in cui Tilda Swinton, che interpreta lady Ottoline (l’amante di Russell e del suo giardiniere), sfoggia un abito e un grande cappello a forma di ostrica verde acido, che diventa rosa shocking, giallo dorato, poi arancione nelle scene seguenti, mentre Wittgenstein appare sempre vestito di nero, spesso davanti a una lavagna nera. Conclude il film il discorso di Keynes, una breve storia sulla ricerca di un linguaggio puro e perspicuo, che Wittgenstein aveva cercato nel Tractatus e che aveva assunto la forma di un mondo perfetto, ma fatto di ghiaccio, sul quale l’autore era scivolato senza considerarne l’attrito. Le parole e le cose si erano rivelate offuscate e ambigue, questo era semplicemente il loro modo di essere; il filosofo lo aveva capito e accettato, ma era rimasto in sospeso, nella nostalgia della purezza assoluta del ghiaccio. Subito dopo, il marziano inviato da Cromodinamico, dipinto tutto di verde, seduto sul letto di morte del filosofo con in mano un prisma che rifrange la luce, comunica al suo signore di Quantum: «Oggetto il filosofo Ludwig Wittgenstein. Deceduto. La soluzione dell’enigma della vita nello spazio e nel tempo si trova fuori dello spazio e del tempo. Ma tu sai e io so, non ci sono enigmi. Se è possibile porre una domanda, è possibile anche rispondervi». La sceneggiatura di Terry Eagleton è filologicamente perfetta (a parte una piccola svista), il film è fatto di citazioni, il signor Verde è Il marziano che tanto spesso Wittgenstein cita come esempio di un possibile diverso modo di percepire o pensare le cose, colui che vede un giallo che dà sul blu, un verde che dà sul rosso.

Forse, allora, non è vero che la filosofia contemporanea non abbia prodotto alcuna nuova riflessione sul colore. Oppure ha semplicemente ragione Gage nel cercarla da un’altra parte?

Tilda Swinton nei panni di Ottoline Morrell

Tilda Swinton nei panni di Ottoline Morrell

Anche Alice Barale nel suo nuovo libro Il giallo del colore, edito da Jaca Book, si pone questa domanda proprio riprendendo l’osservazione di Gage (p. 90). Prende avvio con una disamina delle diverse concezioni del colore emerse a partire dagli anni Ottanta del Novecento nella filosofia analitica anglo-americana. Particolare importanza viene assegnata al libro di Clyde Laurence Hardin Color for Philosophers: Unweaving the Rainbow, pubblicato nel 1988 (Hackett Pubblishing Company, Indianapolis) che nel titolo cita un verso di John Keats rivolto contro la fredda filosofia newtoniana che vuole svelare, districare l’incantesimo dell’arcobaleno. Anche Hardin si propone di dare una soluzione scientifica, ma su un diverso piano: i colori non esistono nel mondo fisico, gli oggetti colorati sono soltanto delle illusioni, ma illusioni non infondate: noi ci troviamo normalmente in stati percettivi cromatici e questi sono stati neurali; vanno quindi analizzati con i parametri della fisiologia. Non è però questa tesi che interessa all’autrice che riprende invece le parti del testo che indagano sulla legalità del mondo dei colori, sulla parentela e sull’opposizione di alcuni colori con altri. Accanto poi alla teoria eliminativista di Hardin, Barale cita altre interpretazioni proposte negli ultimi cinquant’anni che possiamo elencare schematizzando e semplificando molto: relazionalismo, con la variante del disposizionalismo (il colore è in relazione al soggetto che percepisce, è una proprietà per cui un oggetto appare, ad esempio, rosso), fisicalismo (il colore è una proprietà nascosta delle cose dipendente da complesse proprietà fisiche), realismo ingenuo (il colore è una proprietà semplice e irriducibile delle cose, indipendente dall’osservatore e non soggetta a spiegazione). All’interno delle varie teorie Barale opera poi ulteriori distinzioni e assegna nuovi -ismi.

A una prima e superficiale impressione, il dibattito analitico appare invero piuttosto astratto, anche se certo non privo di alcune interessanti e acute osservazioni. Il colore sembra talora assumere il ruolo della variabile di una funzione logica, oppure di semplice esempio della tesi sostenuta a proposito del rapporto mente-corpo. La stessa autrice scrive di essere risalita a monte della distinzione tra apparenza e realtà e di voler cercare la «dimensione temporale» del colore (p. 118). Per questo dedica un capitolo ad alcuni pittori contemporanei, rende conto dei lavori storici di Gage e Pastoureau e conclude il suo testo con le Osservazioni sul colore di Wittgenstein.

Nabil Shaban è il Marziano.

Questo piccolo libro è ancor oggi di grande interesse e ha suscitato sempre nuove letture e interpretazioni. L’edizione inglese a cura di Gertrude E. M. Anscombe e, di conseguenza, la traduzione italiana ad opera di Mario Trinchero con l’introduzione di Aldo Gargani (Einaudi, Torino 1977), riprendono però parti di manoscritti diversi, redatti in un diverso ordine cronologico negli ultimi anni di vita dell’autore, tra il 1949 e il 1951; segnaliamo soltanto che la prima parte del testo costituisce l’elaborazione ultima in termini di tempo. Questo ordine degli appunti di Wittgenstein è stato ricostruito filologicamente da Josef G. F. Rothhaupt in Farbthemen in Wittgenstein Gesamtnachlaß nel 1996 (Beltz Athenäum Verlag, Weinheim), che ha anche percorso l’intera evoluzione della riflessione sul colore dal Tractatus alle Bemerkungen. La tesi, contenuta nel Tractatus, che «A è rosso e A è verde» rappresenta una contraddizione logica, viene ridiscussa dallo stesso autore già negli anni Venti e diventa l’occasione per elaborare una più complessa grammatica del colore che attraversa tutti i suoi scritti successivi fino alle Osservazioni, scritto non concluso e non conclusivo, sul quale ancora discutono gli interpreti.

Ritorniamo qui agli enigmi esposti nel libriccino che si collocano – come scrive Barale – nell’interazione tra il piano logico e quello empirico. Prendiamo solo un esempio: «in un quadro, in cui un pezzo di carta bianca acquista la propria chiarezza dal cielo blu, il cielo è più chiaro della carta bianca. E tuttavia, in un altro senso, il blu (Blau) è il colore più scuro, il bianco è il colore più chiaro» (§ 2). Nel caso del quadro le parti colorate divengono più chiare o più scure nel gioco dell’armonia o del contrasto dei colori di superficie, ma per altri versi classifichiamo i colori in colori chiari e colori scuri e quest’ultima operazione è di tipo categoriale, non estetico; insomma il colore più chiaro è sempre il bianco, ma il bianco non è sempre il colore più chiaro.

Questo esempio ci fa capire che la filosofia non scopre nulla di nuovo sulla natura fisica del colore né sui processi fisiologici dell’occhio e del cervello; ne deve certo tenere conto, ma considera semplicemente le cose da un altro lato, si ritrae, fa – come dire – un passo indietro. Il colore delle cose non è allora pigmento, né sensazione soggettiva provocata da mescolanze di lunghezze d’onda della luce, esso appartiene al mondo che noi vediamo, nel quale sappiamo muoverci e che sappiamo descrivere in termini sostanzialmente condivisibili. La filosofia ci indica l’ambiguità e la pluralità dei significati dei termini di colore, ci invita a riflettere sull’apparente ovvietà delle metafore della visione, ma non dimentica mai che il punto di partenza è la descrizione dell’esperienza, la capacità di guardare le cose.