Cromofobia. L’immagine bianca dell’antico

«Giaceva, incolore, vinta dal sonno, sulla sabbia incolore»: Qfwfq, il protagonista delle Cosmicomiche di Italo Calvino, ha inseguito e raggiunto l’enigmatica figura femminile della quale aveva, in un’apparizione fulminea, visto solo il bagliore degli occhi e se ne era immediatamente innamorato. Siamo nel capitolo “Senza colori”, il mondo è appunto tutto una scala di grigi, non c’è un vero bianco e nemmeno un vero e proprio nero; non c’è atmosfera, dunque niente colori, né suoni. Qfwfq distingue appena le forme di Ayl, lei apre gli occhi, si guardano e si intendono. Si rincorrono felici, dormono abbracciati, la loro amicizia è fatta di parole che non risuonano.

Qualcosa però non va, i gusti sono diversi: mentre Qfwfq è alla ricerca di un mondo diverso, di elementi che spezzino la patina dell’incolore e del grigio, Ayl si ritira nel grigio, nel quale soltanto trova la bellezza. La comparsa improvvisa dell’aria e dell’acqua e, con queste, l’irruzione dei colori e delle voci, la spaventa. Lei fugge, si nasconde, lui la ritrova nelle viscere della terra, vuole portarla con sé facendole credere che il mondo è tutto come prima. Appena i colori si accendono sul viso di Ayl, Qfwfq, come Orfeo, si volta a guardarla e la perde per sempre, separato da una parete di roccia.

C’è da chiedersi se, nonostante la descrizione ammirata degli elementi che prendono colore, lo stesso Calvino non mostri una vena di nostalgia per l’universo di prima.

L’irruzione del colore in un mondo incolore non è una novità nella letteratura, è un tema ricorrente negli scritti e nell’arte. Viene in mente il racconto di Abbott Flatlandia del 1884, nel quale la proposta di legge sul colore universale rischia di mettere in discussione la gerarchia geometrica del mondo piatto: le donne-segmento, dipinte con la chiassosa combinazione di rosso e di verde, avrebbero potuto, con qualche sfumatura alle loro estremità, essere scambiate con i cerchi dell’ordine sacerdotale e addirittura porre in dubbio, all’interno della famiglia, la distinzione tra il padre e la madre.

Nel cinema possiamo pensare al Mago di Oz, del 1939, nel quale Dorothy (Judy Garland) cade con il cane Totò, in seguito a un tornado, nel paese colorato dei Mastichini; al film di Wim Wenders, Il cielo sopra Berlino, del 1986-87, in cui l’angelo (Bruno Ganz) cade anche lui, con un rumore sordo, dal mondo in bianco e nero degli spiriti nel mondo colorato degli umani e dei loro sentimenti, e a Pleasantville di Gary Ross del 1998, nel quale i protagonisti si trovano improvvisamente catapultati in una cittadina in bianco e nero degli anni Cinquanta, dove tutto sembra funzionare alla perfezione.

In tutti questi casi il colore diventa sinonimo di seduzione, di disordine e di pericolo. Come scrive David Batchelor, in Cromofobia. Storia della paura del colore, nella cultura occidentale il colore viene spesso sminuito, considerato come un corpo estraneo, legato al femminile, all’infantile, al volgare, al bizzarro o al patologico, oppure relegato al superficiale, all’inessenziale e al cosmetico (trad. it. di Michele Sampaolo, Bruno Mondadori, 2001, p. 19).

Un capitolo di questa paura del colore corrisponde alla storia dell’estetica tra Settecento e Ottocento. L’archeologo tedesco Johann Joachim Winckelmann, teorico del neoclassicismo, affascinato dalla bellezza della statuaria greca che conosce dapprima nei gessi di Dresda e successivamente nelle copie romane, ne esalta l’armonia apollinea che finisce con il coincidere con il bianco e che verrà riprodotta nelle statue del Canova e di Thorvaldsen, nelle bianche divinità che invadono le corti dell’Europa del Settecento. Winckelmann concede che il colore può contribuire alla bellezza, ma non è la bellezza e aggiunge:

poiché il colore bianco è quello che respinge la maggior parte dei raggi luminosi e che quindi si rende più percepibile, un bel corpo sarà allora tanto più bello quanto più è bianco, e quando è nudo sembrerà più grande di quello che è effettivamente.

(Storia dell’arte nell’antichità (1764), trad. it. di M. L. Pampaloni. Abscondita, 2007, p. 116)

La scultura greca, quindi, non la pittura, che non conosceva la prospettiva, è il momento più alto dell’arte antica che definisce con le seguenti parole: «una nobile ingenuità e una silenziosa grandezza» (eine edle Einfalt und eine stille Größe). Una definizione che diventerà famosa e che suscitò l’ironico commento di Aby Warburg nel 1899: «la silenziosa grandezza dei calchi in gesso» (Gesammelte Schriften, Leipzig 1932, S. 69ss.).

L’interpretazione classicista dell’antico permane a lungo. La ribadisce Hegel in pieno Romanticismo, nonostante già si conoscesse la policromia della plastica greca e romana, che non era sconosciuta nemmeno al teorico del neoclassicismo. Nell’Estetica Hegel scrive che le statue greche presentano un individuo che non vive ancora le contraddizioni dell’uomo moderno: grazia e armonia testimoniano l’equilibrio tra senso e ragione, tra sensibilità e moralità, tra individuo e universale, tra cittadino e Stato. E a questo equilibrio non servono certo i colori:

l’individualità […] come oggetto della scultura non ha ancora bisogno per il suo modo di apparire della magia dei colori. […] La scultura […] si serve solo delle forme spaziali della figura umana e non del colore della pittura. L’immagine scultorea è nell’insieme monocroma, è fatta di marmo bianco e non di materiale policromo» (Estetica, traduzione di Nicolao Merker e Nicola Vaccaro, Einaudi, Torino 1967, I, p. 791).

La certezza che le antiche sculture così come i templi, in Grecia e nelle tante colonie della Magna Grecia, fossero dipinti con colori sgargianti fu una lenta conquista che vide in primo piano, all’inizio dell’Ottocento, gli archeologi, a partire da Quatremère De Quincy e Jakob Ignaz Hittorff. La vicenda ha poi degli intoppi e non stupisce che nel periodo del fascismo e del nazismo ricompaia l’immagine retorica del mondo antico.

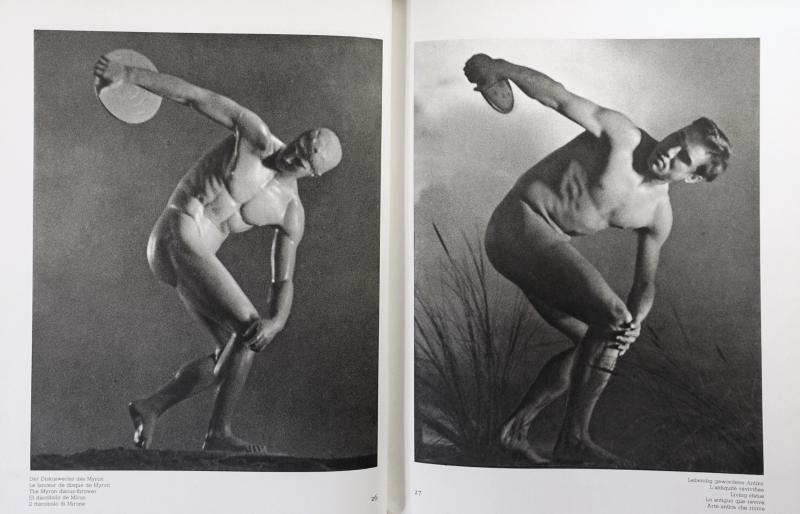

Basti pensare alle statue della Mostra augustea della romanità del 1937 (cfr.) o agli allestimenti di Albert Speer per l’Area dei raduni di Norimberga. I teorici nazisti del razzismo fecero spesso riferimento alla bellezza greca come essenza della razza ariana, fondata sull’armonia, sull’esaltazione del corpo nudo del ginnasta e sul carattere androgino delle giovani spartane. Leni Riefensthal, col suo famoso film-documentario Olympia, interpretò esattamente questo progetto nell’immagine del discobolo che diventa l’atleta tedesco.

Il pregiudizio anticromatico perdura anche nel secondo dopoguerra, come dimostra, ad esempio, il restauro da parte dell’architetto Josef Wiedemann della Gliptoteca di Monaco di Baviera, il quale fa sparire gli affreschi e gli stucchi colorati di inizio Ottocento di Leo von Klenze, Josef Daniel Öhlmüller e Peter von Cornelius. Ed è forse questa anche la ragione del lapsus che si trova in qualche scritto che la chiama gipsoteca immaginandola come un museo di gessi invece che di marmi.

Invero si tratta di un preconcetto che è radicato anche nel nostro immaginario che ci fa storcere il naso di fronte alle ricostruzioni colorate delle statue antiche. Questo ha varie motivazioni, una delle quali è senz’altro quella indicata da Salvatore Settis nell’introduzione al catalogo della collezione di sculture del Liebighaus: l’influsso della scultura postclassica da Nicola Pisano a Michelangelo, da Bernini a Thorvaldsen.

Gli studi sulla policromia della plastica antica sono però sempre più numerosi e importanti, grazie a un gruppo di ricercatori che, a partire dagli anni Ottanta, hanno intensificato l’analisi fisica e chimica dei residui dei pigmenti presenti sulla superficie delle statue e hanno potuto ricostruire con tecniche raffinate e sempre meno invasive la colorazione di alcune importanti opere antiche.

Il risultato di questi studi è stupefacente ed è ora esposto in una mostra al Metropolitan Museum of Art di New York, Chroma: Ancient Sculpture in Color che si è aperta questo 5 luglio in collaborazione con la Liebieghaus Sculpturen Sammlung di Frankfurt am Main. Sul sito del museo americano e su You Tube si possono trovare due video dimostrativi: il primo mostra la ricostruzione del colore della cosiddetta Treu Head, la testa di statua romana conservata al British Museum, nell’altro Vinzenz Brinkmann e Ulrike Koch-Brinkmann, che da decenni studiano questo argomento, presentano i criteri della ricerca.

I colori degli occhi, le sfumature di colore della pelle e dei capelli, le tinte e gli ornamenti delle vesti e degli oggetti danno nuova espressione ai volti e movimento ai corpi, insomma fanno rivivere le statue. Naturalmente si tratta di sperimentazioni, di ricostruzioni ipotetiche, ma l’utilizzo dei pigmenti originali, le ricostruzioni in 3D e l’uso di nuovi materiali ci garantiscono la possibilità di uno sguardo più autentico sulla scultura classica.

Per saperne di più:

Per la ricerca in ambito italiano si segnalano: I colori del bianco. Mille anni di colore nella scultura antica, catalogo della mostra, Musei Vaticani, a cura di Paolo Liverani, De Luca Editore d’Arte, Roma 2004 e Diversamente bianco. La policromia della scultura romana, a cura di Paolo Liverani e Ulderico Santamaria, Edizioni Quasar, Roma 2014. Questo secondo volume raccoglie alcuni contributi del convegno internazionale tenutosi a Firenze il 15 novembre 2010.

Il testo più ampio sull’argomento è il catalogo della Liebighaus, Bunte Götter. Die Farben der Antike, a cura di Vinzenz Brinkmann e Ulrike Koch-Brinkmann et al., editato da Prestel, München – London – New York 2020, da cui abbiamo preso l’immagine dell’arciere.

Ricostruzione sperimentale dell’arciere del tempio di Aphaia a Egina