E per suo sonno: due libri (più uno in arrivo)

La letteratura classica, antica come moderna, visita il sonno come motivo specificamente connesso a due istanze fondamentali: il riposo, della natura come dell’uomo, cui consegue il fisiologico risveglio, e la perdita di coscienza e di controllo, che lo avvicina alla morte. Al sonno si associano le visioni (tutta la Commedia dantesca lo è, e il sonno vi ricorre in più punti con funzione profetica o ammonitrice), ma soprattutto il cambiamento, la metamorfosi di stato (celeberrimo l’incipit kafkiano), il prodursi di una nuova modalità di vita o di percezione. Sonno e sogno sono tra i grandi temi della letteratura (si veda l’ampio spazio che dedica loro il Dizionario dei temi letterari, a firma di Remo Ceserani e Lisa Ginzburg). E proprio come i grandi temi, il sonno contemporaneo ha perso l’aura ed è diventato un momento fra gli altri della vita quotidiana, di una domesticità perduta o rimpianta, o ancora il segnacolo di un’assenza momentanea (con l’archetipo proustiano a fare da sfondo, ma in qualche modo anche da contraltare mitico: «la resurrezione del risveglio – dopo quel benefico accesso d’alienazione mentale che è il sonno – deve assomigliare, in fondo, a ciò che accade quando si recupera un nome, un verso, un motivo dimenticati. E, forse, alla resurrezione dell’anima dopo la morte si può pensare come a un fenomeno di memoria»). Nella poesia di oggi, in particolare, dal Magrelli di Ora serrata retine (1957) al recentissimo Dal corpo abitato di Matteo Pelliti (2015), passando per l’Alessandro Fo di Mancanze (che come già in Vecchi filmati, del 2006, rinserra sonno e morte attraverso l’anello di congiunzione dell’eros), il sonno è utopia di permanenza (non a caso è «itinerante» o «satellitare», nel secondo libro) oppure «stordimento», come da antica consuetudine e però deprivata della sua facies miracolosa e rivelatrice o più spesso rovesciata nell’epifenomeno biologico (così le due ragazze addormentate sui sedili del treno sono «animali al pascolo», nel primo poeta citato). Ci sono però delle eccezioni, dei libri in cui il sonno non si colloca tra gli eventi ripetibili e nemmeno tra quelli del tutto eccezionali (col sogno premonitore conseguente), ma si fa occasione di travestimento e riproposta di una condizione solita, normale, come una messa a fuoco da una specola privilegiata, e però alla portata di ciascuno. Uno stato anamorfico in cui non si vede quale sia il negativo: bisogna stendersi e aspettare che si produca il fatto, che non è l’addormentarsi, ma, all’opposto, la coscienza di essere vivi, cioè perfettamente svegli. O prossimi al sonno, che è l’obbedienza senza alternative alla più pacificata costrizione imposta (d)alla vita mortale, se non la sua più trasparente metafora.

- 1. Giovanna Marmo, Oltre i titoli di coda, Aragno, 2015

Aprire un libro di Giovanna Marmo è un’esperienza inquietante e rasserenante insieme: è come galleggiare in una bolla, aggirarsi tra le cose in rilievo (poche, ripetute ossessivamente, come vedremo) con circospezione fantasmatica e poi essere colpiti, all’improvviso, dal fendente che non ti aspetti, in un clima da cortesie della crudeltà. Un po’ come quando Dante rovescia il topos dell’apparizione umbratile: è lui, il caso speciale, il corpo vivo, gli altri sono morti e quindi sono loro che domandano all’anima viandante, che si stupiscono della sua consistenza. Così nell’ultimo libro, Oltre i titoli di coda, si disegnano ambienti o spazi essenziali, fatti di poco: la casa, le nuvole, un io, un tu («la persona numero due» in Avvenimenti). Non sembra ci sia un mondo fuori dal perimetro domestico o paradomestico, non se ne sente il bisogno, nemmeno. Gli eventi sono tutti contenuti entro la misura dello sguardo o del suo negarsi: chi guardi, perché, da dove, che cosa, non è più importante che l’azione in sé, o della sua immediata inibizione. È la cifra di tutte e tre le sezioni, questo rifiutarsi di assecondare la prospettiva abituale e ribaltarla nella posa provocante del non esserci, non voler essere il personaggio dello schermo che stiamo guardando (guardiamo altro, noi?), ma piuttosto sottrarsi, alla percezione, alla definizione, e rintanarsi (Scomparendo dallo schermo, è il titolo della sezione centrale). In un rifugio protetto? No, per carità, nulla di ameno mai, nella poesia di Marmo: si parla invece di scomparire col suono che fa la morte, se uno ne ha. Di nuocere in qualche modo. Di trovare un correo («sarebbe più facile se anche tu avessi ucciso», in Emisfero muto). Il tutto trasposto sulla pagina in componimenti fatti di strofe brevi, spesso distici o versi singoli, di una misura e un’incisività che ricorda più che il cesello lo squarcio: nomen omen, i versi Marmo non li scrive, li prende a scalpellate, e sono sentenze, sono piccole porzioni di un “a parte” in cui siamo ammessi, parrebbe, per poco e rigorosamente sotto la sua guida. L’allocuzione di Marmo è imperativa, più di quanto ci aspetteremmo da una poesia che sembra un incubo rallentato e dilatato, sognato e risognato tutte le notti da ciascuno. Non c’è evoluzione ma ripetizione nelle diverse sezioni (tanto che La casa che non dorme potrebbe stare, oltre che nella serie delle case, in quella eponima), lo stesso delirio di rarefazione o sparizione ripetuto fino alla fine. L’ultima poesia è effettivamente l’unica a disorientare (non a caso s’intitola a un animale, o a una figura mitologica): è la prima volta che l’imperativo si riferisce a un gesto di comunione («baciatemi presto») e non di distanza o esclusione, ma arriva così inatteso e così fuori dal resto che pare ironico, una presa in giro, esaltata dal lirismo parodico («sto lottando contro il crepuscolo»). Come ironica è la richiesta di Unica casa: «vuoi che uccida qualcuno?/Cosa desideri, il braccio?», ed è in quell’ironia raggelata e perturbante che comprendiamo come il sogno non sia per Marmo (lo scrivevo già a proposito del precedente La testa capovolta) l’altra faccia del mondo diurno, ma tutto il contrario. Non vorremmo mai svegliarci, sapendo che la vita di sottofondo è fatta di minime cose o azioni essenziali, per quanto enigmatiche. Nella nota in quarta di copertina Laura Pugno paragona Marmo ad un’altra poetessa di fiabe nere, Francesca Matteoni, in particolare all’ultimo libro Acquabuia, uscito nella stessa collana. Ma se Matteoni ha un mondo esteriore popolato da creature (gli elfi, gli alberi, animali grandi e piccoli), Marmo è da un universo quasi solo umbratile (e però poi per paradosso rigorosamente percettivo) che parla. Come un cieco che proceda a tentoni, quest’io che si nega (al)la visione non fa altro che impattare in ostacoli, limiti, confini, o, al contrario, cercare varchi e aperture. Ma si tratta di fughe momentanee: è lì che bisogna stare, nel perimetro dello sguardo, del suo. Ecco che la funzione medusea diventa reversibile: «temo di non sapere chi sia il carnefice./E la vittima poi, ci sta?», ancora dal componimento finale. Nessuno potrebbe sottrarsi, osservatore e osservato (tanto meno nel loro coincidere, come osservato di nuovo da Pugno). Oltre i titoli di coda c’è qualcuno che ha ordito la scena-trappola, e non è certo che si tratti di Giovanna.

- 2. Manuel Micaletto, Stesura, Edizioni Prufrock spa, 2015

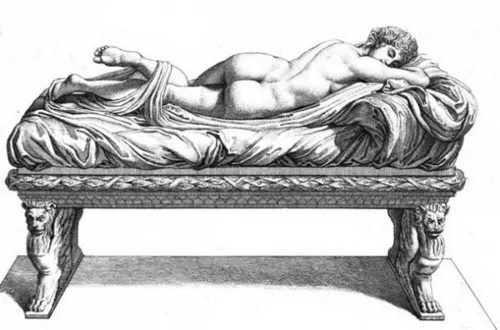

Al sonno è al pari dedicato il nuovo libro di Manuel Micaletto, Stesura, che a partire dall’esordio sapienziale («la parte concava della parola, quella è il sonno. dove si raduna l’acqua, lì è il sonno») si sviluppa con andamento apoftegmatico o dimostrativo, conservando però una ritmica sorvegliata e riconoscibile (se si pensa alle prose già note da riviste o antologie, in particolare proprio quella dedicata all’acqua, premiata al Montano nel 2012). L’autore viene dall’area delle nuove scritture o scritture di ricerca o scritture non assertive (le definizioni sono ancora in fase di elaborazione entro l’ensemble ex.it e i contesti affini), insieme al co-blogger Daniele Bellomi e a Simona Menicocci e Fabio Teti, fra gli autori più prolifici e interessanti dell’ultima generazione, e già in un’antologia del «Verri» a cura di Antonio Loreto la sua poesia veniva accostata alla prosa manganelliana per il piglio da «trattatista». O pseudotale, direi più precisamente, proprio come nel caso del predecessore. In un libro di qualche anno fa mi ero incaricata di dimostrare, carte alla mano, come la tentazione del romanzo, combattuta e avversata sul piano ideologico da Hilarotragoedia, si fosse poi riconfermata, di fatto, nell’inserto di sezioni propriamente narrative: racconto dunque, al di là delle digressioni e dei depistaggi, del «trauma immedicabile di una nascita», col suo rovescio ed esito fatale. Micaletto ingaggia la stessa tenzone con quella che si chiamava prosa in prosa fino a qualche anno fa e a partire da Jean-Marie Gleize, riferimento obbligato dell’area da cui è emerso. Ma qui è proprio di poesia che si parla, se la poesia è versus, cioè andare a capo, e non necessariamente in verticale. Andare a capo, cioè farla finita col chiaro di luna, essenzialmente. Rinunciare a qualunque marca riconoscibile di una posa enfatica e intimista che è tornata a imporsi nei parchi poesia degli ultimi anni. Come se davvero aprendo la finestra i poeti oggidiani potessero vedere uccellini e campagna invece di traffico e gasometri, ha detto qualcuno prima di me. Micaletto della tradizione poetica novecentesca recupera i tratti sovversivi e caratterizzanti al tempo stesso: l’oggettivismo, le epifanie, l’ironia. Ma riparte da capo nel momento in cui ritraduce questi momenti obbligati, da Montale a Ponge, nel suo personalissimo bipolarismo: euforia della scrittura, malinconia delle cose, per chiudere in una formula. Ma riaprendo, invece, il testo, ed entrando nel merito di ciò che vi accade (verbo dell’autore, peraltro, visto che nella digressione sulle creature del sonno ad accadere sono alcune di queste, e nella fattispecie le zanzare), innanzitutto eccovelo il sonno, come preannunciato. Che però, a differenza di quanto accade in Marmo, non assume qui i tratti dell’incubo nemmeno occasionalmente, partendo invece da elementi e fenomeni assai familiari, riconvertiti in eventi di tranquillo stupore o di ricorsiva incredulità: nel sonno, leopardianamente, non si precipita ma si transita («nessuno, mai, è presente al momento esatto in cui il suo sonno, da ipotesi che era, d’un tratto s’invera»), tanto che il sospetto è che si stesse dormendo di già. E se l’io di Marmo sembrava galleggiare nello spaziotempo, l’io (o il noi/voi) di Stesura di quei cronotopi che lo incastrano riprende possesso e ne ferma i connotati: dice, anzi, ostenta di saperla lunga, tanto che nella parte finale veste i panni di un’entità probabilmente superiore deputata alle «FAQ», le domande più frequenti rivoltesi reciprocamente dagli internauti. Si tratta di una concessione al contemporaneo che fa il pari con altri inserti dall’ipertecnologico, senza nemmeno il rilievo di una differenza: è questa la condizione di chi vive il presente, non gli uccelletti e nemmeno più i gasometri, allora, ma la loro restituzione obbligata in pixel: «una volta installato il corpo nel dock del letto accade che il mondo switcha, passa in modalità landscape, anche una stanza minima si allarga a panorama, raggiunge il suo equatore. Questa transizione in 16:9 davvero non risparmia nulla, include tutte le cose, fino ad esaurimento scorte e scorte fino all’esaurimento, viste fino al fondo opaco, se necessario strechate, tirate per le orecchie, per gli angoli, a coprire tutto lo spazio disponibile». Fotografie o screenshot da un sonno 3.0, database del sonno oggidiano tutto sommato non così distante da quello antico o senza tempo, dalla pratica, ad esempio secentesca, di farne il parente presentabile della morte o quello povero, deprivato dello statuto tragico e riconsegnato al comico o al grottesco. È qui che la malinconia di Micaletto non si perita di contaminarsi con altri accenti, da quelli più facili e rinunciabili dell’annominatio alla lucida constatazione di ciò che è inevitabile: «[…] sei la fase finale del sonno. neanche: tu non sei nella procedura, tu sei il prodotto di quella catena di smontaggio, di quello smantellamento». L’inevitabilità è il vero tema, qui: ma non nella mesta rassegnazione di una rinuncia, al contrario, con la caparbia ostinazione del disvelamento, dell’oracolare pretesa di dire, o di lasciar dire (le cose). In una occasione pubblica qualcuno ha osservato che nella poesia di Micaletto «niente avviene per caso»: forse nella sua poesia no, ma nella vita sì. E a questa consapevolezza sono arrivati, prima di lui, i filosofi e i buffoni.

- 3. Lidia Riviello, da Sonnologie (Zona, di prossima uscita)

mentre cerchiamo di rendere memorabile l’intero volto del mondo un potere deviante ci conduce verso quel certo sonno derivato dai mondi che guardiamo e poi nella macchina senza conducente fino a toccare una sconosciuta mente che si ciba di quel che l’istituto lascia acceso tra le proprie vetrate

si dorme ancora nel mondo

al mare sulla spiaggia

molto meno al cinema

ancora tanto in treno

sulle superfici di un conflitto

i clienti si spingono oltre il sonno

nel vetroresina trattato.

l'infusione sottovuoto è carissima

solo sulle barche se lo permettono

un sonno per intero

l’istituto lascia accese le vetrate

aperte le sedie a sdraio all’ingrosso

che non vedi ancora sulle spiaggie

in questo sonno

solo il cinque per cento dei sogni

contiene palme mare sabbia tropicale.

[…]

sull’isola il cliente teme un colpo di sonno

un colpo solo

andato a fondo nella preistoria

sul dorso del pesce

si raffigura nel binocolo il naufragio del materno.

assiste alla sindrome lattea del dormiente successivo

non si possono sognare mani

ma capita di forare il male senza impedire una nascita