L’intereccio tra cinema e linguaggio delle merci / Cinema & pubblicità: un gioco

I rapporti tra cinema e pubblicità sono sempre stati raccontati con un pendolo, seguendo le oscillazioni da un ambito all’altro. Esempi tipici sono gli attori del grande schermo che diventano testimonial, o i cineasti che si misurano con gli spot, oppure ancora la pubblicità che cita l’immaginario cinematografico, i film che si reclamizzano con trailer o affiche, la pubblicità addentratasi negli script con il product placement, eccetera.

A cosa serve questo pendolo? A raffigurare due mondi separati, per quanto confinanti. Di qua l'arte, di là la cultura materiale. Di qua la libera immaginazione, di là il triviale mondo delle merci. Serve cioè a non vedere il rapporto reale tra cinema e pubblicità. Che è assai più stretto. Guardando alle attuali pratiche di marketing dei film si potrebbe addirittura parlare di convergenza (Jenkins). Ma l'oggi c'entra poco, le radici sono più profonde. E sono intrecciate. L'immagine in movimento e la réclame sono fenomeni coevi, sono entrambi linguaggi della modernità, e ciascuno dei due è – al tempo stesso – sia merce che forma espressiva. Constatazioni, queste, apparentemente ovvie. Le conseguenze, però, non lo sono altrettanto.

Di certo l'ambivalenza del cinema – commerciale da un lato, espressiva dall'altro – per i pionieri fu chiara fin da subito. Alfred Zukor, prima ancora di fondare nel 1912 la Paramount, scriveva a un amico Voi credete che non si possa guadagnare che sullo zucchero e la seta? Certo, la gente vuole mangiare delle cose buone ed essere ben vestita, ma gli uomini non sono bestie. (…) Gli uomini vogliono anche sognare. Hanno bisogno dei loro sogni. Ebbene noi fabbricheremo dei sogni, dei sogni in serie, dei sogni divertenti che costano poco. (…) Si può trarre da ciò un profitto fantastico”.

A ben vedere, quello che è considerato il primissimo film della storia proiettato in pubblico, L'uscita dalle Fabbriche Lumiére (1895), fu anzitutto un'azione pubblicitaria, ideata dagli imprenditori Louis e Auguste per firmare agli occhi del mondo l'invenzione-cinematografo. La parola "Lumière" figura in quel titolo come brand, ossia come il marchio di una fabbrica di lastre fotografiche che presenta la propria innovazione. Una lettura elementare di quell'evento, ma assente da qualunque storia del cinema oggi consultabile. L'unico a farne cenno è George Sadoul, ("una forma di pubblicità") senza però trarne conseguenze sul piano critico. Per il resto, buio. Un sorprendente buio.

In effetti, l'intreccio tra cinema e linguaggio delle merci è fin da principio di tale intensità, e ricorre con tale continuità, da far apparire il silenzio della critica un evento in sé: un autentico fenomeno di negazione. Una rimozione, a tutti gli effetti. Tanto che possiamo farne un gioco: considerare dei classici del cinema legati alla pubblicità e scoprire fino a che punto questo legame sia stato negato. Il primo è Vertigine di Otto Preminger (1944). Grandioso noir, incentrato sull'evanescente bellezza di Gene Tierney, lì interprete di una giovane pubblicitaria posta in pericolo di morte da un suo testimonial. Il film di Preminger è una potente riflessione sul mistero dell'icona, la cui protagonista non a caso è una creatrice d'immagini. Autrice della storia era un'ex della pubblicità, Vera Caspary, celebre anche per essere stata negli anni cinquanta "greylisted", ossia inserita nella "Lista Grigia" dei lavoratori del cinema tenuti sotto osservazione dall'inquisizione maccartista.

Riassumendo, quindi, parliamo di un film scritto da una pubblicitaria, il cui personaggio principale è un'altra pubblicitaria e nel quale il colpevole è un testimonial. Eppure, non troverete testo che parlando di questa pellicola si soffermi sul tema pubblicità. Nel Castoro dedicato a Preminger l'argomento è del tutto tralasciato. Nel minuzioso L’età del noir di Venturelli non si rileva neppure il fatto che Laura sia una pubblicitaria e lo stesso accade in Il Noir di Silver&Ursini, con la minuta eccezione di Bordwell-Thompson per i quali la Tierney interpreta, imprecisamente, una "dirigente pubblicitaria". Per il resto, quando Goffredo Fofi ritrae l'attrice protagonista Gene Tierney in Più stelle che in cielo parla del suo ruolo in Vertigine come quello di “una modella dei quartieri alti”, mentre per S.J.Schneider si tratta di una "giovane stilista" e nelle sinossi di dizionari (Mereghetti, Morandini, Maltin, Rondolino) alla voce "Vertigine di Otto Preminger" non solo l'argomento ma la stessa parola pubblicità sono del tutto assenti. Buio.

Altro esempio. La Folla di King Vidor (1928): celebrata pietra miliare, film per intero attraversato dall'adv, lì il vero terreno del sogno americano. Fin dall'inizio, quando il protagonista, sorta di uomo-massa, tenta di sfuggire all'anonimato proprio creando uno slogan. Il più celebre movimento di macchina del film, per esempio, quello che penetra nella finestra di un grattacielo per mostrarci una distesa di scrivanie e impiegati, culmina anch'esso nel linguaggio pubblicitario. L'avvicinamento, infatti, si conclude sul primo piano del protagonista che sta vergando idee sulla sua frase magica. E se da principio la pubblicità è la speranza del protagonista, sarà essa stessa a scandire le tappe della sconfitta. Quando finalmente un'azienda sceglie un suo slogan, nel corso dei festeggiamenti la figlia muore in un incidente stradale. Persino l'umiliazione più grande sarà pubblicitaria: bisognoso di lavoro, egli diventerà un uomo-sandwich, portando in giro lo slogan scritto da qualcun altro ("I am always happy because i eat at Schneiders Grill"). Tuttavia, è inutile cercare anche solo la citazione del tema "pubblicità" tra i resoconti critici del capolavoro di Vidor, il quale tra l'altro, come ricordò Lewis Jacobs, prima di diventare regista era stato proprio agente pubblicitario. E qualcosa doveva aver ricordato.

Ancora un esempio tra i tanti. L'adv è essenziale in Intrigo Internazionale di Alfred Hitchcok (1959). Il maestro del brivido, infatti, aveva congegnato per il suo protagonista Cary Grant una grandiosa macchina spettacolare di colpi di scena incentrati su un elemento che gli sembrava avesse molto a che fare con la pubblicità: la bugia, o la manipolazione della verità. E già dalle prime scene, ambientate in Madison Avenue, Cary Grant – che fu un mad man anche in La casa dei nostri sogni (1948) – si presenta come il più tipico dei pubblicitari dell'epoca.

Roger O. Thornill, è il nome del personaggio, vive a suo agio in un mondo di bugie ben dette, ma si perderà tra le verità apparenti dello spionaggio e del controspionaggio, in un mondo nel quale non è più lui a decidere cosa è vero e cosa è falso. Come nella scena in cui crede di sedurre una fascinosa signora incontrata in treno, ma è lui a essere manipolato dalla donna, che in realtà è un agente segreto. Mentre si baciano, lei gli sussurra: "Hai gusto nei vestiti, gusto nel cibo, sai giocare con le parole, riesci a fare tutto con le parole... vendi alla gente cose di cui non ha bisogno, fai innamorare di te donne che non ti conoscono". E Cary Grant: "Inizio a pensare di essere sottopagato".

Il nostro pubblicitario è cioè caduto in un contrappasso: l’ingannatore è ingannato, la vittima della menzogna ora è lui. È chiaro che quando Hitchcock ha immaginato un personaggio che tribola in un mondo di bugie, nessun altro mestiere deve essergli sembrato appropriato quanto quello del pubblicitario, proprio come in Persona di Bergman (1966) – che racconta lo iato tra rappresentazione e personalità autentica –

la protagonista di mestiere fa l'attrice. Intrigo, insomma, è in essenza l'incubo di un mad man. Neanche a farlo apposta, peraltro, anche il suo sceneggiatore Ernest Lehman era un ex pubblicitario e aveva già riversato la sua esperienza in Piombo rovente (1957) di Mackendrick (il quale aveva iniziato in pubblicità a sua volta), incentrato sui meccanismi della menzogna promozionale. Nessuna casualità, dunque.

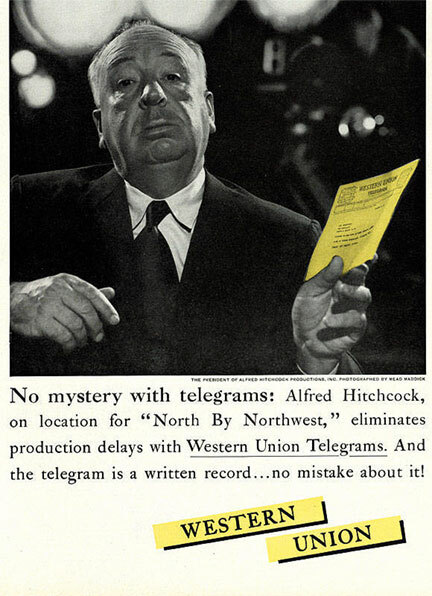

Su quel set Hitchcock si prestò persino a fare da testimonial. L'occasione fu un annuncio nel quale, citando proprio North by Northwest – titolo originario –

il regista inglese promuoveva i telegrammi Western Union: il modo meno ambiguo per comunicare, da contrapporre all'intricato gioco di specchi del suo film. Però pure questo, manco a dirlo, è un caso di cui il tema pubblicitario è tanto macroscopico da risultare invisibile alla critica. Nonostante la quantità di segnali, tra le tante letture tentate di questo film non sembra esserci traccia della pubblicità. Il tutto in una letteratura, quella sull'opera hitchcockiana, che sovrabbonda di letture al microscopio.

Fermiamoci qui. Che dire? Un tic della critica? Un dettaglio rivelatore? È

clamorosa la sproporzione tra questa potente presenza e l'incapacità di registrarla, direi quasi di vederla. Andrebbe citato Poe, e la sua lettera introvabile perché sta sulla scrivania, là dove nessuno pensa di cercarla. Citazione doppiamente adatta, perché in quel racconto lo scrittore americano spiega il paradosso ricorrendo proprio al linguaggio delle merci "Avete mai osservato quali sono, fra le insegne delle botteghe, quelle che attirano maggiormente l'attenzione?" – chiede l'investigatore di "La lettera rubata" –"Per strada, le insegne e gli avvisi con lettere troppo grosse sfuggono a chi le guarda appunto per la loro eccessiva evidenza".

Chissà che proprio l'eccesso non sia la chiave. Può essere una spiegazione, l'eccessiva l'evidenza storica della pubblicità? È la sua preponderante presenza nel nostro tempo e nella nostra vita quotidiana, il motivo della sua stessa assenza dalle analisi? Tanto più che, come accennato all'inizio, e limitandoci al rapporto con il cinema, il rimosso non riguarda soltanto trame e personaggi. La relazione tra i due linguaggi è assoluta, riguarda la loro stessa storia, la loro intima identità, la loro capacità di generare altri mondi.

La lode del grande capolavoro non è conciliabile con la parola "pubblicità". Perché non è concepibile per la nostra cultura considerare quello pubblicitario un linguaggio espressivo al pari di altri. Più ampiamente, non è considerato plausibile attribuire questo status ai linguaggi della modernità per ciò che sono, in sé, senza ricorrere a legittimazioni provenienti da altre epoche. Il cinema stesso accede allo status di linguaggio espressivo perché in esso riconosciamo un'emanazione di narrativa e teatro, e narrativamente, drammaturgicamente lo commentiamo, così come nella fotografia o nella grafica riconosciamo le arti figurative. Persino il fumetto è legittimato culturalmente nel momento in cui si dichiara "novel". Ma è con il linguaggio pubblicitario – interamente moderno – che casca l'asino.

Forse a chiudere gli occhi è una certa nostra idea di modernità irrisolta, consolatoria, lontana dalla realtà. Pur di proteggerla, e non vedere il moderno per quello che è, trasformiamo la sala buia dei Lumière in un bunker. E chiediamo al cinema, un simbolo del Novecento, di farsi veicolo romantico, di nasconderci i suoi più naturali legami con il suo tempo. Questo però vuol dire cullare un'idea di arte utile non a capire il mondo ma a difendersene. Andare al cinema contro il cinema.

Questo testo è la rielaborazione di un articolo pubblicato su Bill Magazine 13, attualmente in libreria.