Tatuaggi / Stupido è chi non si disegna

Sono appena usciti insieme due importanti volumi collettivi sul tatuaggio, visto come antico fenomeno antropologico ripresentatosi più vivo che mai, e con significati diversi, nella società contemporanea, dove straripa ormai da anni. Il primo, curato da Gianfranco Marrone con Tiziana Migliore, si intitola Iconologie del tatuaggio (Meltemi, pp. 320, € 24); l’altro, curato dallo stesso Marrone con Francesco Mangiapane, ha per titolo Culture del tatuaggio (Museo Pasqualino, pp. 278, € 26). Da questo secondo volume pubblichiamo parte del saggio di Simone Ghiaroni.

Sono seduto a un tavolo nella prima sezione della scuola dell'infanzia da qualche minuto quando vedo un bambino dirigersi verso di me. Si chiama Paolo ed ha tre anni. Si avvicina velocemente stringendo in una mano un portapenne pieno di pennarelli colorati e nell'altra alcuni fogli, barcollando nella sua corsetta in un modo leggermente scoordinato. I fogli sono stampati su un lato con fatture, bolle di accompagnamento o altri documenti da ufficio sottratti al cestino della carta straccia e riutilizzati dal personale della scuola mettendoli a disposizione dei bambini per eseguire i loro disegni spontanei. Paolo appoggia i suoi strumenti al piano e scosta con due mani una piccola sedia a misura di bambino e vi si siede. Si accosta al tavolo come se ci si stesse arrampicando sopra. Allunga una mano per prendere un pennarello colorato, lo stappa e con impegno traccia una linea quasi al centro del foglio, ricalcandola più volte, allargandola e dandole contorni imprecisi e frastagliati. Poi la guarda soddisfatto, alza il viso verso di me e sorride.

L'immagine risultante dall'azione di Paolo è normalmente identificata come uno “scarabocchio” e l'azione in sé come “scarabocchiare”. Il termine “scarabocchio” ascrive subito il tracciato registrato dal foglio nel novero dei segni senza importanza, senza significato e, a ben vedere, valutati in modo negativo.

L'affermazione che lo “scarabocchio” sia un comportamento non comunicativo è sconfessata decisamente dal primo assioma della comunicazione. Difatti, come dice Watzlawick, ogni e ciascuna azione umana è sempre comunicativa, esprime un messaggio o, ha un significato, o al limite una significatività. Perfino il rifiuto cosciente della comunicazione, il silenzio, può essere molto eloquente. A noi, dunque, il compito di ricercare il significato di quei tracciati iscritti sul foglio da Paolo.

Per farlo occorre spostare l'attenzione dal foglio al comportamento empirico del bambino, dalla semantica alla pragmatica: tornando alla situazione descritta in apertura del testo, analizzando passo per passo le azioni reali che compie e i loro risultati immediati. Considerando l'azione di Paolo come un tutto, sinteticamente, tralasciando quindi l'analisi del “come” questa si svolge, si è inclini a interpretarla come il gesto del “disegnare” nel senso inteso dall'osservatore e, quindi, alla conclusione che il prodotto sia un disegno “senza significato”, uno “scarabocchio” appunto. Per pervenire a una nuova e più complessa interpretazione è necessario analizzare ciò che il bambino fa concretamente cercando i significati e le relazioni interne, invece che basarsi su un giudizio esterno sommario. È altresì importante allontanarsi dall'auto-rappresentazione fornita dal bambino stesso: alla consueta domanda “cosa stai facendo?” il bambino inevitabilmente risponderà in prima battuta, semplicemente, “sto disegnando” o “sto giocando”.

Scomponendo la sequenza di azioni nei passi che la compongono possiamo distinguere una prima fase di preparazione del luogo e degli strumenti; il ripetuto trascinamento del pennarello su un foglio con il risultato di produrre l'immagine di una linea imprecisa e frammentata; la valutazione del prodotto ottenuto e l'espressione della propria soddisfazione. Concentriamo l'attenzione sulle ultime due fasi: il disegno vero e proprio e l'osservazione del risultato.

Otteniamo così la sua realtà più semplice, vale a dire l'esecuzione di un gesto che attraverso l'utilizzo di uno strumento (il pennarello colorato) produce una modificazione di una superficie. Questo atto produce una differenza fondamentale tra un prima, in cui la linea ancora non è stata tracciata, e un dopo, nel quale sul foglio compare un elemento nuovo. “La linea […] è un certo squilibrio introdotto nell'indifferenza della carta bianca”, come scrive Merleau-Ponty. La superficie viene quindi investita da un'azione che ne comporta una modificazione conseguente registrandone la traccia e rendendone visibili i risultati. La circostanza fondamentale è che questa superficie diventi lo sfondo sul quale, in questo momento, un determinato soggetto traccia una figura. Il rapporto tra figura e sfondo, articolato anche nella dimensione della temporalità di un prima e un poi rispetto a un gesto consapevole del bambino, conferisce a quel tracciato grafico una salienza visiva che attira l'attenzione su quella linea e non su altre.

Per chiarire questo punto è importante chiedersi di che tipo di segno si tratti e quale sia il suo riferimento. Se infatti è comune riconoscere nell'attività grafica del bambino un “disegno”, più raramente lo si è inteso tecnicamente come “segno”.

Attraverso la salienza visiva di un tracciato che si staglia su uno sfondo, il segno tracciato dal bambino concentra la nostra attenzione verso la causa della modificazione dello stato precedente dello sfondo: l'esecutore materiale del segno. Il tracciato grafico quindi non rappresenta un'entità del mondo esterno né in modo simbolico né iconico, ma indica qualcosa, qualcosa con cui intrattiene un rapporto esistenziale, vale a dire il bambino che l'ha disegnata. È quindi un indice che si riferisce all'identità personale del soggetto disegnatore, una marca della sua presenza. Per questo propongo di chiamare questa linea, questo tracciato fondamentale e costante in tutta la produzione grafica successiva, una linea-identità.

Mi sembra utile adottare la definizione minima fornita dallo psichiatra Giovanni Jervis per cui l'identità personale è “riconoscersi ed essere riconosciuti”. Anche se parliamo di identità, come sostantivo singolare, in realtà occorre pensare a questo concetto come a un processo di identificazione, che non è detto debba condurre a una singola identità semplice, ma si possa riferire a una molteplicità complessa di identificazioni in base ai contesti. Un processo di continua produzione e negoziazione della propria posizione riconoscibile nel contesto socio-culturale.

Questa traccia grafica diventa la prova esterna e tangibile della presenza e identità del bambino, che ne può valutare la concretezza proiettata nell'immagine risultante. Infatti, la produzione di quello specifico tracciato grafico è inevitabilmente legata alle condizioni della sua produzione, potremmo dire dell'enunciazione, secondo le sue proprietà deittiche: nessun altro se non quel bambino ha prodotto quella linea, in questo momento, in questo luogo.

L'operazione mentale che si innesca nella produzione e valutazione della linea-identità è la constatazione della propria identità personale resa visibile, concreta e permanente sul foglio. Alla domanda mentale “chi ha prodotto questa modificazione che vedo sul foglio”, la risposta è: io, qui, ora. Fornisce alla coscienza del bambino la soluzione visiva al fondamentale problema della garanzia della propria identità personale all'interno di un contesto spazio-temporale e sociale. Così anche per gli altri partecipanti al contesto che in ugual modo assistono alla produzione dell'immagine e, nel processo di creazione della salienza grazie al rapporto tra sfondo e figura, sono posti di fronte alla medesima domanda: chi ha prodotto questa linea? La risposta, mutatis mutandis, è: lui o tu, qui, adesso. Riconoscendo quindi, nella possibilità stessa del disegno, nella possibilità di lasciare segni, una possibilità di azione personale e, quindi, un'identità personale a cui si riferisce indessicalmente il tracciato visibile sul foglio.

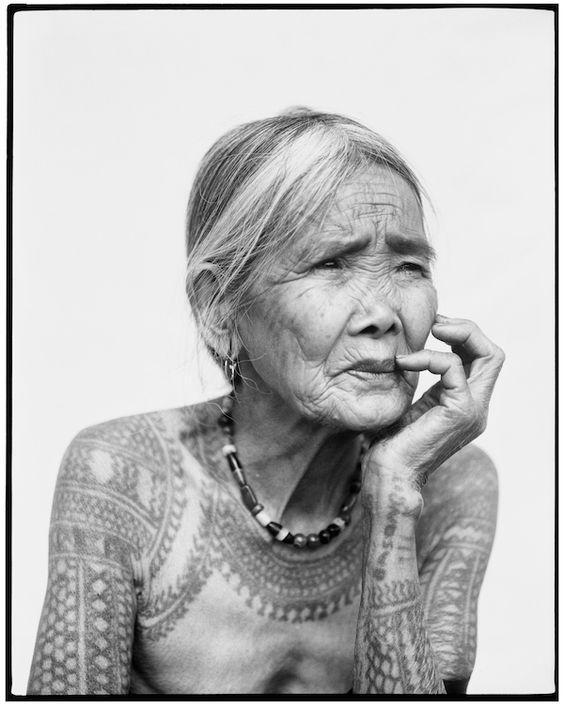

Una donna della tribù Kalinga, nelle Filippine (© Jake Verzosa, Collection de l'Artiste).

Questa facoltà è definita da Alessandro Duranti come agentività primaria, cioè: “la possibilità di creare un dialogo, prima ancora di avere un dialogo con qualcuno in particolare o con noi stessi” e costituisce “indirettamente un atto di affermazione del Sé del parlante in quanto essere che è in grado di fare col linguaggio così come io faccio, non in un senso astratto ma in senso concreto sostenuto dalla coabitazione dello stesso mondo”. Così, la potenzialità del disegno esprime di per sé una “forza di presenza prima ancora che una forza orientata – un'intenzione – verso un'azione particolare”. La semplice linea frastagliata e imprecisa tracciata su un foglio apre dunque contemporaneamente la possibilità della comunicazione con gli altri e la conferma della propria identità. Infatti, anche se non comunica un contenuto proposizionale, il riferimento come indice all'autore restituisce insieme un'identità e una differenza, condizioni preliminari per qualsiasi interazione intersoggettiva.

L'azione educatrice degli adulti, l’addomesticamento del disegno selvaggio, tende, sia per ragioni di praticità sia per convenzione culturale, a privilegiare il foglio di carta come superficie per disegnare per eccellenza, escludendo le altre possibilità e relegandole in determinate situazioni, di sovente guidate da un adulto, come la pittura su vetro o sui sassi. Ma come si sa, soprattutto per i bambini, ogni regola positiva ammette e produce le sue eccezioni, specialmente se queste sono altamente significative e simbolicamente attraenti. Al riparo dallo sguardo vigile delle maestre, infatti, i bambini con gioia non perdono occasione per disegnare, cioè marcare della propria presenza con la loro “linea-identità”, ogni tipo di superficie. In particolare, una delle superfici non convenzionali predilette dai bambini è la pelle del corpo proprio e altrui. Se, in effetti, è quasi inevitabile che dopo una giornata di disegno le mani (e a volte le braccia, i visi e perfino i vestiti) siano sporchi – senza intenzionalità – di segni e macchie colorate, è altrettanto vero che spesso molti di questi segni sono prodotti intenzionalmente all'interno di contesti di gioco e di interazione.

La letteratura antropologica riporta innumerevoli esempi di come il corpo e nello specifico la pelle sia soggetta a modificazioni e manipolazione simbolica diventando il campo sulla quale si proiettano valenze sociali e culturali. Come scrive Mariella Pandolfi nel capitolo Corpo del lessico curato da Alessandro Duranti, la superficie corporea può essere considerata una pelle sociale, quasi un confine tra la società e l'individuo come unità psico-biologica, sorta di palcoscenico sul quale gli esseri umani recitano il dramma della loro socializzazione”. Il corpo si dà fin da subito come un supporto adatto per il disegno e, se la teoria identitaria che ho proposto è in qualche misura attendibile, rappresenta forse una delle superfici privilegiate in quanto fulcro delle reti di relazione tra il sé e l'altro-da-sé. Soprattutto nel bambino in via di sviluppo, “la pelle come superficie di confine è tanto il medium del contatto quanto quello della separazione” (König) tra sé e gli altri. È, come la definisce König, un “organo interattivo” che “reagisce al mondo interno come a quello esterno”, una superficie di comunicazione con la propria interiorità e con il mondo sociale.

Une femme maorie vers 1890. Photo publiée avec l'aimable autorisation de Sir George Grey, Special Collections, Auckland Libraries

Disegnarsi addosso e disegnare addosso agli altri non è un semplice scherzo o dispetto, è un segno di inscrizione della propria linea-identità, da una parte come auto-marcatura, come discorso tra sé e sé reificato e esposto sulla propria pelle; dall'altra, come veicolo e rappresentazione di relazioni sociali. Tracciare una linea sulle proprie braccia, in un procedimento analogo a quanto già visto, è un modo per inscrivere e, contemporaneamente, introiettare e rendere visibile la propria identità personale, la propria agentività primaria, il proprio sé. Come spiega bene l'antropologo dell'arte Howard Morphy, così il guerriero che si ricopre di pitture di guerra che rispecchiano i valori di coraggio, fierezza e forza non lo fa solo per mostrarlo agli altri o per decorarsi per celebrare una vittoria, ma è un modo di comunicazione verso il sé: “L'artista dipinto e decorato non sta affermando (linguisticamente) “io sono fiero”, piuttosto sta creando un'immagine di fierezza, potere e identità di gruppo, che è parte integrante della presentazione stessa. Le pitture sul corpo sortiscono non solo un effetto comunicativo sugli altri, ma sul sé della persona, creando un'immagine di potere che è palpabilmente sentita”.

Allo stesso modo, imprimere marchi della propria presenza sul corpo dell'altro e viceversa, sottende la creazione, la riproduzione e la rappresentazione visibile di un legame sociale. Così, infatti, quando Marco, Lorenzo e Stefano (cinque anni) giocano al “gioco dello scarabocchiarsi” (come mi è stato da loro presentato) ribadiscono la loro relazione di amicizia e, quantomeno fino all'incontro con l'acqua e il sapone, questa resta impressa in modo ben visibile sulla loro pelle e a ogni atto percettivo, ogni volta che la si vede, rimanda al significato relazionale iniziale. Come mi dice Marco, dimostrando una consapevolezza approfondita – più o meno ingenua – di questo meccanismo, “eh... siamo amici e ci scriviamo”, intendendo “ci scriviamo addosso”, “ci scarabocchiamo a vicenda sulla pelle”.

Il disegno sulla pelle funziona qui sia come mezzo di relazione interna al gruppo che di identificazione dall'esterno. Il gruppo di amici si presenta spesso come gruppo di gioco, cioè di bambini che condividono la partecipazione alla medesima attività ludica che non solo presuppone l'esistenza di legami amicali precedenti, ma che contribuisce a stabilirli. Una mattina, durante un momento di gioco libero, un gruppo di bambini radunati in un angolo dell'aula della scuola dell'infanzia stava litigando abbastanza rumorosamente.

Avvicinandomi ho capito che il motivo della discussione era il rifiuto da parte di uno di loro di farsi disegnare sul braccio un orologio, mentre tutti gli altri avevano questo disegno sul polso. Evidentemente, questo rifiuto di “marcarsi” come il resto del gruppo di gioco poneva il bambino in questione al di fuori del gruppo di amici. Parlando con quello che rimproverava più animatamente il bambino reticente, mi è stato detto senza mezzi termini che “è uno stupido perché non vuole l'orologio”. Questa dichiarazione di Momi trova una significativa connessione analogica con un passo tratto da Claude Lévi-Strauss riguardo alle pitture corporali in uso presso i Caduveo del Mato Grosso: “fra gli antichi Caduveo, il missionario gesuita Sanchez Labrador ha descritto la gravità appassionata con la quale gli indigeni dedicavano intere giornate a farsi dipingere; chi non è dipinto, dicevano, è “stupido””. Per i Caduveo chi non è dipinto è “stupido” perché rifiuta di iscrivere sulla propria pelle la propria appartenenza al gruppo e la sua tradizione, rifiuta l'ingresso compiuto nella condizione umana distinguendosi dagli altri, i non-umani. In termini lévi-straussiani, la pittura del corpo segnala il passaggio dallo stato di natura alla cultura: “bisognava dipingersi per essere uomini; colui che restava allo stato naturale non si distingueva dal bruto”. Dalla mia esperienza di ricerca nella classe di bambini emerge che Momi e il suo compagno riluttante giocavano spesso insieme; e credo che l'animosità con cui Momi invita l'altro a farsi disegnare l'orologio nasca proprio dallo scontro tra la consapevolezza della relazione di amicizia pregressa e l'attuale ritrosia a far parte del gruppo di gioco e quindi di inscriversi la marca della relazione sociale. Diventa così un amico che in questo momento non accetta lo stabilirsi e la riproduzione del legame, e la sua rappresentazione visibile. È “stupido” perché non vuole inserirsi e portare i segni di un gruppo del quale, secondo Momi, egli dovrebbe far parte di diritto.

Nella classe dei bambini di tre anni ho registrato un episodio simile. Un gruppo di quattro bambine si disegnano a vicenda una moltitudine di puntini sugli avambracci. La maestra interviene subito nel modo consueto raccomandando di disegnare sulla carta e non sulla pelle: “Ragazze, basta! Non ci si disegna addosso, si disegna sui fogli!”. Una delle bambine, quasi per giustificarsi, le risponde: “Ma non stiamo disegnando, ci stiamo puntando... perché abbiamo la malattia...” Le altre annuiscono e tornano a “puntarsi” l'un l'altra. Qui l'uso del disegno diventa un modo per cambiare lo stato del soggetto all'interno del mondo costruito dal gioco. Se il gioco è essere malati, allora “puntandosi” ci si ammala, simulando le papule di una malattia esantematica. La manipolazione del corpo attraverso il disegno, in questo caso, è la porta d'ingresso nel gruppo di gioco e nel mondo ludico creato dal bellissimo uso dell'imperfetto da parte dei bambini, il “facciamo che eravamo malate”. Un mondo che esploreremo in dettaglio nel prossimo capitolo.

Nel suo volume dedicato ai tatuaggi polinesiani, Alfred Gell sottolinea come “la pelle sociale è il supporto o il veicolo per l'espressione delle relazioni sociali […] un modo di creare ed evidenziare le differenze sociali, stabilendo identità sociali”. Trasportato nel frenetico mondo sociale dei bambini, il carattere temporaneo dei disegni corporali, che scompaiono dopo poche passate di detergente, riflette perfettamente le dinamiche dei gruppi di gioco che si aggregano e disgregano continuamente. Ma, a ben vedere, l'alone dell'inchiostro rimane, come permangono i seppur mutevoli legami amicali.