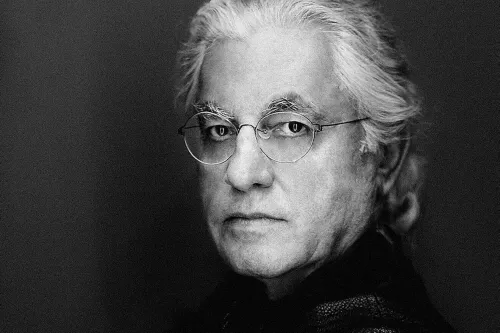

1940 - 2020 / Germano Celant, critico baby boomer

La morte non si addice a un baby boomer come Germano Celant, e per questo risulta più difficile scriverne quando il critico e curatore genovese è appena mancato. L’arte occidentale ha spesso colloquiato con il Dolore e l’Assenza, esortato alla Pietà, illustrato lo Smarrimento e la Costernazione. Ma niente di tutto questo è Arte povera, soprattutto nella comunicazione, politica, anzi più, politicistica che ne dà Celant agli inizi del movimento. Arte povera è per lui il contrario: certezza di sé e del proprio diritto, baldanza, vocalità, protesta. È adesso, per Celant, il tempo degli onori e delle esequie. E tuttavia, a distanza, diventerà sempre più chiaro che una valutazione della sua attività è inevitabilmente molteplice e complessa. Né possono mancare riserve, anche gravi, sulla sua attività di critico e "studioso".

Vogliamo parlare qui del Celant imprenditore di successo del brand Arte povera, che esclude o include autocraticamente, distribuisce royalties e lascia fuori, per motivi mai chiariti, Gilardi e Piacentino, per tacere di Marisa Merz? O del Celant titolare di un immenso e inaccessibile archivio, che di fatto privatizza la memoria pubblica? Vogliamo parlare delle perplessità maturate a suo riguardo da una critica ben altrimenti rischiosa e perspicace, come Carla Lonzi? O magari della pervicace riproposizione editoriale, in anni recenti, di ricostruzioni ormai scadute, presentate come tuttora valide e perfino normative? O dei bruschi mutamenti di prospettiva critico-storiografica, regolarmente sottaciuti, come nel caso delle tante e opposte interpretazioni di Piero Manzoni succedutesi nel tempo, dal 1974 a oggi? O infine della capricciosa autoinvestitura come «storico» e «studioso», ormai pluridecennale? Eppure era ed è chiaro a tutti che dello studioso di rango Celant non possedeva né la latitudine di interessi né i requisiti del dubbio e della sottigliezza.

Arte povera nasce una sera di settembre, a Genova, nel 1967, alla Galleria La Bertesca. Qui Celant inaugura una mostra di tendenza, cui partecipano artisti emergenti suddivisi in due raggruppamenti. Arte povera appunto; e Im Spazio. In quello stesso momento le università e i licei italiani sono in subbuglio: gli studenti chiedono tecniche e punti di vista interpretativi nuovi, non semplici nozioni. Ma l’inquietudine non è solo in aula. Nelle fabbriche del “triangolo industriale” l’epoca del riformismo neoilluminista sembra finita e la congiuntura economica calante si salda, nell’opinione pubblica nazionale, alle inquietudini suscitate dall’intervento americano in Vietnam. In breve: niente più pax sociale, niente più mito americano né fede nel kennedysmo di inizio decennio.

Si è spesso insistito, ancora in anni recenti, sui tratti politici (o politicistici) dell’Arte Povera. Tuttavia questo sembra non essere altro che la proiezione retrospettiva di un’ortodossia che al tempo non esiste, un pedante anacronismo in chiave di Italian Theory. Pochi tra gli artisti seguiti al tempo da Celant vogliono fare “arte politica”: forse il solo Piero Gilardi, peraltro escluso dal gruppo al momento dell’esordio; e in parte (più per gioco che per altro) Michelangelo Pistoletto. «Noto che ogni processo finisce nella pigrizia legata alla prassi delle mostre a tema», annota Luciano Fabro nel 1967. «Arte povera – Im spazio lo prova. Già si sente che il gioco funziona in riduzione, con quel qualcosa di ovvio, divulgativo, senso di noia, mi pare anche, e con pesantezza, grossolano». Come dargli torto?

Oggi non crediamo che agli artisti dell’Arte povera convenisse l’analogia con i barbudos di Castro, formulata da Celant nel 1967, in Appunti per una guerrilla. Questa analogia ci sembra anzi sfrontata e pedante, a misura di cliché giornalistico, per così dire, e quasi a flirtare l’immaginazione politica feltrinelliana, all’apice della popolarità in Italia. Analogia formulata per di più da un critico che più di altri, in quegli anni, nella stessa generazione, gioca senza esitazione la carta del mercato. Varrebbe la pena, per una volta, confrontare le diverse (e incompatibili) definizioni che, in un breve giro di anni, Celant dà dell’Arte povera tra 1967 e 1969 per comprendere quanto, in lui e nei suoi interlocutori, il “viaggio a New York” e la propensione all’export giochi un ruolo decisivo nel modellare scelte e dizionari critico-curatoriali. E varrebbe la pena anche ricordare le irritazioni che questo suo atteggiamento, precocemente autoimprenditoriale, suscita in chi non condivide, di Celant, né la subalternità alla scena artistico-culturale americana né la spregiudicatezza di adattamenti e “assimilazioni” esterofile. E facciamo qui il nome di Paolo Fossati.

Alcuni anni fa, in un numero della rivista americana October dedicato all’arte italiana contemporanea, l’editoriale della curatrice invocava la rottura dei “monopoli interpretativi” che caratterizzano a suo dire la critica d’arte italiana recente. Bersaglio polemico erano nell’occasione Celant, anche se non solo Celant, e una storiografia artistica italiana che, dagli anni Settanta, sembra volersi affidare solo più a egodocumenti e testimonianze. Le “etichette” di cui è costellata la storia dell’arte italiana postbellica – e tra queste l’etichetta Arte povera – sono diventate riviste ingiallite dall’uso. Viene dunque il momento di sfascicolare per riconsegnare ciascun artista al suo percorso individuale.

Gran parte dei testi di Celant, divenuti da tempo documenti storici di riferimento immediato, non reggeranno a lungo alla verifica critico-storiografica: questa la previsione, suffragata dalle più recenti ricerche di una nuova generazione di critici e storici dell’arte italiana contemporanea. Il pregio maggiore dell’attività di Celant va forse cercato nella dimensione dell’“organizzazione” e dell’impulso commerciale. Quasi come accade in Marinetti, la scrittura, non importa se pubblicistica o curatoriale, è in lui piegata alle contingenze della persuasione. Rileviamo però una differenza. Se il dizionario è plumbeo, e mancano del tutto le “aperture” o le aderenze del critico di tradizione longhiana, la mostra, ben orchestrata e magnificente, risulta invece spesso memorabile. E tuttavia anche qui ci imbattiamo in un elemento di ristrettezza settoriale, di delimitazione per così “corporativa”: nessuna traccia in Celant, per dire, dei prodigiosi “fuori tema”, della curiosità o dell’enciclopedismo di Szeemann.

Ai tanti visitatori dell’ultima grande mostra di Celant, Post Zang Tumb Tuuum, dedicata nel 2018 all’arte italiana tra le due guerre e allestita alla Fondazione Prada, non sono certo sfuggiti l’impegno né l’ambizione della mostra, che presentava un numero molto ampio di opere, talune viste raramente o assai raramente, con un effetto complessivo decisamente gradevole. Delle opere che non era stato possibile esporre o che si era scelto di non mobilitare restava il “fantasma” alle pareti: un’ombra, una silhouette appena tracciata. Il proposito della ricostruzione d’ambiente era qui senz’altro apprezzabile. Sconcertava però apprendere che questo semplice espediente avrebbe dovuto, nelle intenzioni di Celant, restituirci per intero lo sfondo contro cui le opere d’arte esposte si erano stagliate al tempo, il periodo dell’entre-deux-guerres con tutti i suoi fermenti e contrasti. Per giungere a una storia culturale degna di questo nome, ampia e differenziata al suo interno, non basta disegnare a parete quadri e cornici: occorre spingersi ben oltre la storia del collezionismo o delle esposizioni e interessarsi a tutti gli ambiti argomentativi che caratterizzano una società. Che nozione angusta di “archivio” ci veniva proposta nell’occasione! Con qualche frettolosità si era ritenuto, è evidente, che parlare di arte e di opere d’arte sarebbe stato sufficiente alla celebrazione del Made in Italy.