Incontro con il regista premio Oscar / Oliver Stone, l’America e noi

“La mia è anche una storia di fallimenti”. Oliver Stone, 74 anni da poco, sembra incarnare l’essenza stessa dell’America, capace di grandi cadute e di improvvise resurrezioni, sia che si guardi al destino degli ultimi della piramide sociale statunitense che alle trame ordite dal potere nei grattacieli che svettano nelle sue metropoli. In questa oscillazione – che non risparmia nessuno – si situa la cinematografia del regista nato a New York, tra i pochi a perseguire un’ostinata ricerca nell’intrico della verità, nell’epoca dello svuotamento della centralità del reale in favore dell’interpretazione e della manipolazione operata dai supporti tecnologici, tema cardine di molte pellicole di Stone, dall’amato/odiato Natural Born Killers (1994) all’ultimo Snowden (2016).

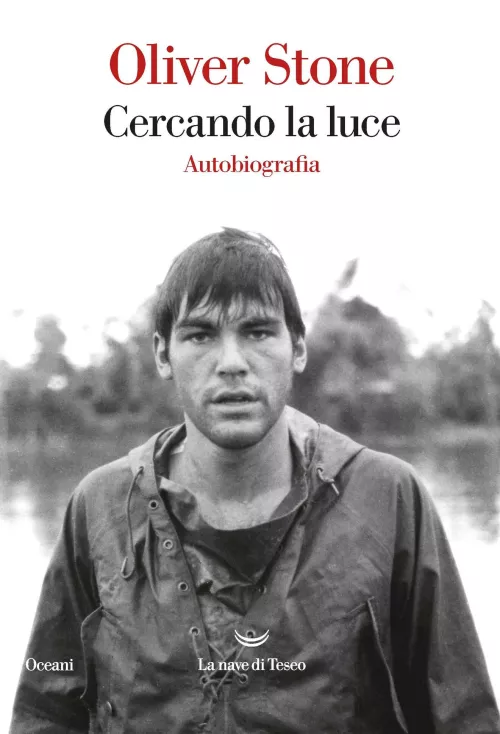

E proprio in questa direzione si possono scorrere le pagine di Cercando la luce, l’autobiografia firmata dal regista americano ed edita da La nave di Teseo, un taccuino intimo che, mostrando una storia personale, restituisce la scatola nera dei sussulti dell’America dagli anni Cinquanta ad oggi, in un ritratto dolceamaro dell’American Dream che prevede, prima del successo arrivato nel 1986 con Platoon, l’anticamera infernale della guerra del Vietnam – dove Stone combatte, uccide e viene ferito – seguita dagli anni della scrittura e della frustrazione per l’indifferenza degli studios, durante i quali il regista dovrà accettare anche i lavori più umilianti. Sono anni colmi di difficoltà, che registrano il fallimento del primo lungometraggio The Hand (1981), le difficoltà nella produzione di Salvador (1986), l’eccitazione della stesura di sceneggiature che diventeranno nel tempo dei veri cult, da quella di Scarface per Brian De Palma a quella di Fuga di mezzanotte per Alan Parker.

Nel mezzo, se ancora non bastasse, Stone riesce a piegare a materia narrativa la cocaina, i fantasmi di una storia familiare non ricomposta e la mai sopita necessità – che diventa sempre più urgenza – di esprimersi per affermare la verità del proprio tempo. Quella stessa ricerca che continua ad animare il suo sguardo inquieto, che incontro durante il tour italiano di presentazione del volume, tra le paure della pandemia e la consapevolezza di essere spettatori di un’opera che si sta scrivendo sotto i nostri occhi.

Signor Stone, cosa significa quel “cercare la luce” che dà il titolo al suo libro?

Lo intendo nel suo significato più profondo. Alla fine di una giornata di riprese di un film, il sole sta tramontando e tu devi fare le tue inquadrature. Alcune volte non hai più tempo per girare, e cercare la luce significa andare il più veloce possibile per ottenere ciò di cui hai bisogno, e non necessariamente ciò che vorresti, per girare la scena che hai in testa. Alcune volte ti va male, e sei fottuto. È una situazione di tensione, ma a volte il miglior risultato viene da questo tipo di situazione, dagli attori, da te. Sono le cinque del pomeriggio, il sole sta scendendo, il tempo passa e arrivano le sette. Hai soltanto due ore per girare cinque inquadrature, spesso è tutto terribilmente complicato. Ti trovi a dire “credo di poterlo fare in tre passaggi e non in cinque”. È un momento bellissimo perché hai improvvisamente trovato una scorciatoia nella tua mente, e capisci che non avevi affatto bisogno di quelle cinque inquadrature che ti eri imposto. E questo è eccitante, creativo.

In quale momento ha capito che, nella vita, avrebbe voluto cercare la luce?

Ho capito che sarei diventato regista probabilmente alla scuola di cinema all’Università di New York, negli anni Settanta. Mi esaltavo guardando film tutto il tempo, sapevo che volevo scrivere. Avevo scritto un racconto a 19 anni, non volevo diventare uno scrittore ma ambivo piuttosto a diventare uno sceneggiatore per il cinema. Così ho iniziato a fare film e scrivere sceneggiature, era il mio sogno. Ci sono voluti molti anni per realizzarlo, diciotto anni, quando finalmente dopo un lungo cammino sono diventato ciò che volevo essere.

Un cammino virtuoso: è partito dal nulla ed è arrivato a vincere tre premi Oscar. Eppure, il racconto della sua vita è anche un racconto di fallimenti.

I fallimenti sono importanti. Si impara sia dai successi che dagli insuccessi. A volte bisogna provare, semplicemente provare, provare e fallire, si chiama formazione sul lavoro. A volte non si ha alcun successo. Le sceneggiature sono opere complesse, ne ho dovute scrivere molte prima di avere un riconoscimento. Credo almeno dieci, e altrettanti trattamenti, di tutti i tipi. I trattamenti sono forme di narrazione più estese, non quanto una sceneggiatura ma sono una sorta di storia piuttosto elaborata. Dai rifiuti si impara sempre. Non è facile, a volte non si ascoltano le persone da cui si viene rifiutati perché si è feriti e questo tipo di reazione non permette di trarre l’insegnamento che possono offrire queste situazioni. È importante che chi coltiva il sogno della scrittura cinematografica impari ad ascoltare i rifiuti, e in generale ogni tipo di reazione alle storie che propone.

Per lei la narrazione è un dono, che risplende tra le pieghe di sceneggiature come quella di Scarface e Fuga di mezzanotte. La sua scrittura ha delle influenze letterarie?

Da ragazzo mi hanno formato le letture di capolavori come Lord Jim di Joseph Conrad e Ulisse di James Joyce. Mi vengono in mente anche i romanzi di Norman Mailer. Quando ero un ragazzino, a sei o sette anni, mio padre mi pagava per scrivere temi, mi dava un quarto di dollaro per elaborare un tema di due o tre pagine. All’epoca non mi piaceva scrivere, mi interessava solo prendere i soldi per comprare qualche fumetto. Solo verso i 19 anni ho ripreso seriamente la scrittura, improvvisamente mi è sembrato molto naturale scrivere e vedere mio padre come scrittore è stato molto importante.

Tra i temi della sua scrittura, e di riflesso delle sue pellicole, c’è quello della violenza. Da quella fisica, sanguinaria, di Platoon a quella psicologica, dettata dal potere economico e politico, confluita nei personaggi di Wall Street, è un elemento fondamentale nei cambiamenti della società americana?

La società americana, per come l’ho conosciuta da vicino, è stata costruita con la violenza, che è sempre stata abbondantemente disponibile in televisione e nei mezzi di rappresentazione. Una violenza estremamente accentuata, molti spari, molte battaglie, i massacri degli indiani, persino le armi giocattolo. Il concetto fondante della società americana è quello della competizione, che ha modellato una società molto marziale, come l’antica società romana o quella di Sparta.

Stone con Woody Harrelson sul set di “Natural Born Killers”.

In Natural Born Killers, in particolare, metteva in scena il rapporto tra la violenza e i media. Un tema che in questi mesi sembra essere tornato di grande attualità.

È un tema attuale dal momento in cui i media adottano un atteggiamento semplicistico e sensazionalista verso la realtà: quando l'America attacca qualcuno i media si eccitano, amano la guerra, poi ovviamente cambiano atteggiamento e si rivoltano contro di essa, perché sono guidati dal denaro. Credo che se fossimo noiosi come lo stato svizzero che non attacca mai nessuno avremmo dei media molto più docili, la televisione non avrebbe occasione per eccitarsi, non farebbe così tanti soldi. E forse sarebbe meglio per la gente, tutti avrebbero una vita migliore e soprattutto una migliore salute mentale.

Ma l’America non è la Svizzera. Crede che Trump vincerà le elezioni, nonostante il Black Lives Matter e le rivolte in corso nelle strade?

Non ne ho davvero idea, è difficile fare una previsione. L'America è una società di grandi cambiamenti, in fondo è un esperimento di soli 250 anni.

Il Covid, forse, è solo l’ennesimo cambiamento. Come ha vissuto il lockdown?

Sono stato fortunato, ero in California, un bel posto dove stare. Avevo un bel giardino, è la condizione migliore per uno scrittore. Non ho sofferto come le altre persone, non sono più giovane e non ho dovuto dipendere da un lavoro e quindi a differenza di molti altri non posso lamentarmi della situazione. Ciò che vedo è che la pandemia ci ha cambiati, molte persone stanno comunicando in remoto, viaggiamo molto meno, stiamo vivendo grandi trasformazioni del nostro modo di vivere. Trasformazioni che si vedono anche nel modo in cui la gente guarda i film: molti, ad esempio, hanno scoperto lo streaming proprio grazie al lockdown. In questo caso però non so dire se il cambiamento sia in positivo, perché guardare un film su uno schermo sempre più piccolo è un peccato.

Eppure, anche al centro di un cambiamento che segnerà come uno spartiacque questa epoca, il cinema andrà avanti. Che storia sente la necessità di raccontare, oggi?

Al momento non sto pensando a un film di finzione, sto lavorando a due documentari, un linguaggio che in questa fase reputo particolarmente interessante. Il primo è sul nucleare e sulla creazione dell’energia nel futuro. Un argomento per me fondamentale: il cambiamento climatico è un tema di grande importanza per il futuro del mondo e dobbiamo iniziare a parlarne seriamente. Fa male osservare l’attuale situazione politica, con il presidente degli USA che continua a negare il pericolo incombente del cambiamento climatico. Il secondo lavoro è invece un documentario che rilegge i fatti del passato, guardando indietro a ciò che è accaduto a partire dal 1991 quando ho girato JFK. Un caso ancora aperto sulla morte di John Fitzgerald Kennedy, un periodo delicato che oggi deve essere raccontato.