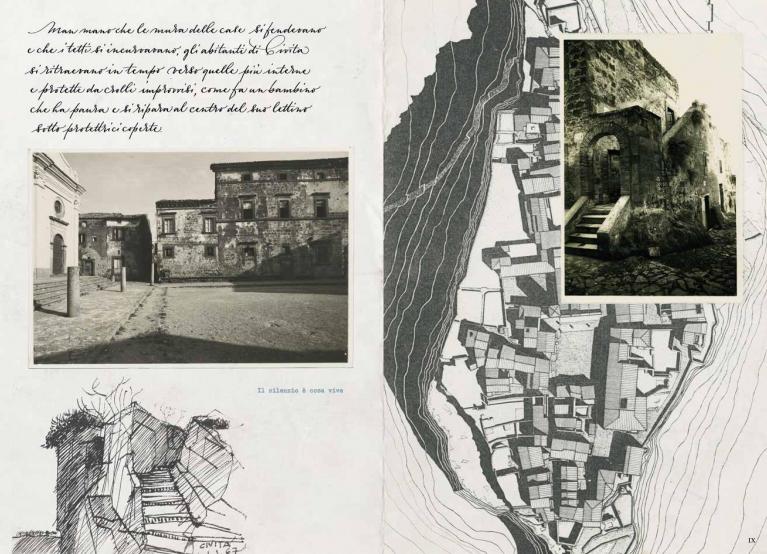

Un saggio di Giovanni Attili / Civita: parole, visioni del passato e pietre

Le abbiamo sempre considerate come eterne. Creature senza tempo, che ci hanno preceduto e ci sopravvivranno. Cristalli minerali costruiti dalla specie umana ma che posseggono una autonomia e una forza sconosciute a ogni individuo. Sono i nostri artefatti più grandi e più audaci, gli unici a poter rivendicare di somigliare davvero al mondo. Sono gli unici artefatti capaci di trasformare la consistenza e il sapore della Terra, a renderla veramente abitabile e infinitamente più ricca, da ogni punto di vista. Le città sono state il teatro della libertà dei moderni: è tra le loro viscere che abbiamo distillato una forma di vita che si poteva costruire senza dover rispondere all'identità a cui l’avrebbe condannata un cognome e una genealogia; è negli incontri che esse rendevano possibili che i corpi hanno creato genere e comunità indifferenti alle anatomie; è negli edifici che la componevano che si è prodotta una ricchezza chiamata, almeno teoricamente, a circolare tra tutte e tutti; è nella parola scambiata tra le strade e le piazze che il sapere si è liberato dalle tradizioni e si è aperto a un futuro senza pregiudizio e il piacere ha trovato la forza di sfidare tutti i possibili tabù.

Sono state la grande fabbrica che ha plasmato la forma di tutte le cose: è dal loro ventre che tutti gli artefatti escono per colorare e disegnare diversamente il paesaggio di tutte le case e di tutte le campagne.

È per questo che hanno costituito da secoli l’orizzonte ultimo di ogni speculazione e di ogni forma di immaginazione morale. I costumi, le abitudini, le opinioni e le mode della modernità sono stati concepiti, sperimentati, vissuti e poi abbandonati per potersi orientare e districare nel labirinto variabile di strade, case, uffici, officine e negozi che le città hanno saputo intrecciare. Parigi, Londra, New York, Berlino, Roma sono state delle enormi storte alchemiche attraverso cui abbiamo provato a cucinare un elisir di lunga vita che ci ha permesso di tradire i destini a cui natura e cultura ogni volta ci avevano condannato. Per questo, anche se sottomesse spesso a un ordine politico superiore (quello degli stati e delle nazioni), la loro luce è rimasta indipendente, proprio perché la loro temporalità oltrepassava i limiti di ciò che è programmabile e governabile.

Eppure qualcosa è cambiato e non solo a causa della pandemia. Con l’arrivo del virus le città sono state blindate e sono come entrate in letargo davanti a noi. Per questo, l’esercizio ricorrente degli ultimi due anni è stato quello di portare a casa tutte le esperienze, gli eventi, i corpi, le atmosfere che modellano il paesaggio urbano: abbiamo imparato a vivere facendo a meno della città, traslocando in uno spazio domestico allargato tutto quello che vi abitava. Lo abbiamo potuto fare però solo perché avevamo costruito mille corridoi e saloni virtuali – lo spazio digitale – che da anni ci permettono di costruire uno spazio comune non urbano, composto dalla giustapposizione non spaziale di case e individui che non si riuniscono seguendo l’intreccio di strade o piazze. A differenza di quello che ci è stato insegnato, lo spazio digitale non ha nulla a che vedere con lo spazio urbano. In primo luogo perché non ha nulla di spaziale: è un nucleo di intimità che non ha nulla di geometrico. Grazie ai nostri smartphone e ai nostri portatili possiamo diventare coinquilini con persone che vivono a chilometri di distanza senza aver bisogno di spostare corpi, di plasmare il territorio, né di iscriversi in esso. In secondo luogo lo spazio digitale non ha nulla di geografico: non solo non rispetta la morfologia del pianeta, le distanze, le latitudini, e la distinzione tra nazioni e culture, ma unisce e congiunge vite indifferente mente dal loro movimento, accompagnandole dovunque vadano.

Tavole a cura di Giovanni Attili e Francesco Rita

Quanto più la nostra vita avrà luogo in questo spazio non estensivo e non geografico, tanto più la città diventerà superflua o sovrannumeraria. Quanto più il peso dello spazio digitale aumenterà nella definizione dei nostri gesti, delle nostre opinioni, delle nostre immaginazioni, tanto più le città saranno garage in cui soggiorniamo prima di scappare, palcoscenici teatrali dopo che lo spettacolo è finito. Non ce ne siamo accorti, ma abbiamo già abbandonato le nostre città e non certo a causa del covid.

Le città del mondo occidentale sono rovine che abbiamo abbandonato e a cui non smettiamo di tornare senza però più conoscere il segreto del loro uso. È questo contesto, per lo più invisibile e rimosso, che rende il saggio di Giovanni Attili, Civita. Senza aggettivi e senza altre specificazioni, pubblicato per Quodlibet, uno dei libri assieme più inattuali e contemporanei che siano mai stati scritti sulla città.

Si tratta di un libro che per lucidità, coraggio speculativo, visionarietà ed eleganza, racchiude la medesima carica dei grandi classici del pensiero urbanistico tardonovecentesco, come Los Angeles: The Architecture of Four Ecologies (1971) di Reyner Banham, Imparare da Las Vegas (1972) di Scott Brown, Venturi e Izenour, e Delirious New York (1978) di Rem Koolhaas. È nella scelta del suo oggetto che il libro dimostra già la sua lucidità. Il mezzo secolo che si è appena chiuso (1970-2020), ha visto l’esplosione della metropoli occidentale e del paradigma della bigness, e ha sancito al tempo stesso la smaterializzazione della città e accompagnato la rivoluzione digitale: è per questo che le città modello sono state Los Angeles, Las Vegas e New York. Attili sceglie invece una piccola città: Civita e ne fa, sin dal gioco di parole che il sottotitolo esprime, il paradigma della realtà urbana contemporanea. Civita di Bagnoregio non è solo il borgo situato nella Valle dei Calanchi, tra la valle del Tevere e il lago di Bolsena: molto più che un luogo specifico è l’eponimo dell’esperienza urbana contemporanea, la città nella sua forma più pura ed essenziale. Studiarla, oggi, significa quindi accettare di ritrovare in quella che fu definita «la città che muore» da uno dei suoi più celebri abitanti, il destino e la condizione di qualsiasi città occidentale. Se dobbiamo occuparcene è perché in essa diventa leggibile il presente e soprattutto il futuro della condizione urbana. Poco importa se si tratta di Pechino, Bruxelles o Buenos Aires: le città contemporanee sono, come Civita, costruzioni abbandonate che dobbiamo riattivare per un uso diverso da quello per cui erano state costruite senza però trasformarle in parchi gioco.

Tavole a cura di Giovanni Attili e Francesco Rita

Sarebbe difficile trovare una posizione più radicale nel pensiero urbanistico contemporaneo, che oscilla, come fa lo stesso Koolhaas tra l’entusiasmo cinico di un modernismo insensato e il neoromanticismo che proietta sulla campagna quello che non riesce più a produrre in città. Da una parte, come scrive Koolhaas in Testi sulla (non più) città, c’è la sensazione che «l’urbano è ormai onnipresente» e che per questo non ci si deve più occupare «di ‘nuovo’, ma solo di ‘più' e di ‘modificato’: la grande ossessione non può più essere la «città, bensì la manipolazione di infrastrutture in vista di continue intensificazioni e diversificazioni, scorciatoie e ridistribuzioni – la reinvenzione di uno spazio psicologico» (67). Dall’altra, sta risorgendo la volontà di «mettere in questione l’inevitabilità dell’Urbanizzazione Totale» e la necessità di riscoprire la campagna [countryside] come «un luogo per reinsediarsi, per rimanere vivo». La mostra organizzata sul Countryside al Guggenheim (così come quella quasi contemporanea organizzata da Sebastien Marot sul rapporto tra Architettura e Agricoltura alla Triennale di Porto e a Losanna, sembravano suggerire la necessità di ripensare la campagna, perché «la presenza umana entusiasta deve rianimarla con nuova immaginazione» (AMO Rem Koolhaas, Countryside. A Report, p. 3).

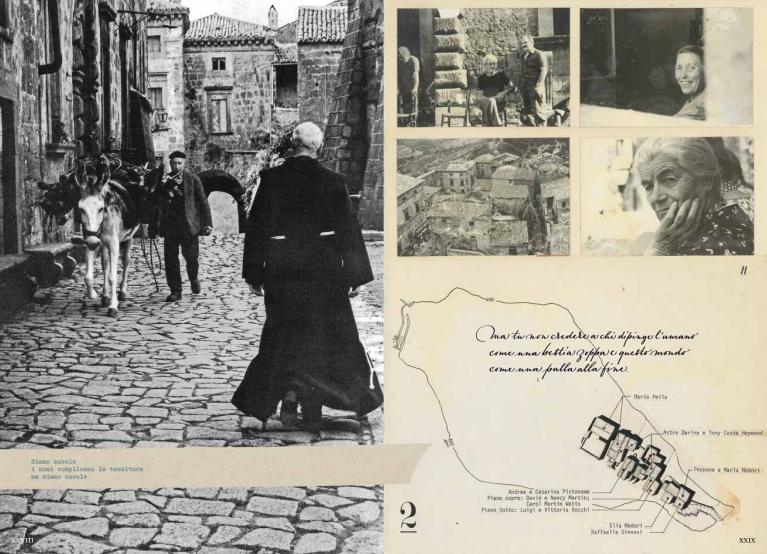

Contro queste soluzioni, che fuggono e negano la città, Attili ha scelto Civita e l’ha imposta come oggetto di meditazione al pensiero architettonico. All’interno di Civita, ha scelto un punto di vista privilegiato, quello di un’abitazione bipartita, di cui il piano superiore svetta a strapiombo sulla vertigine di un burrone» e «si proietta verso l’esterno», mentre «il piano inferiore è […] scavato nella roccia», come «un piccolo labirinto di grotte» che «accoglie un’anima tellurica, profonda, viscerale» (Civita p. 313). Questo appartamento è già una allegoria della definizione della città che il libro implicitamente fornisce: la città non è una semplice organizzazione dello spazio ma un Giano bifronte, in cui «il soprasensibile s’incastona al sensibile» (23), e in cui degli esseri umani si legano a una realtà geologica nascosta e non necessariamente benigna. Ogni città è l’adozione volontaria di una collezione di pietre, la volontà di legare il proprio destino a un territorio la cui natura è innanzitutto minerale. Per questo gli abitanti di Civita, come quelli di ogni città sono, letteralmente, «pazzi che cullano le pietre, bisbigliando parole d’amore» (33).

È questa natura geologica della città, che il modernismo prima e il postmoderno poi avevano rimosso, sublimandola nell’utopia di una rete di relazioni puramente economiche o simboliche, che il libro di Attili fa riemergere nel primo capitolo, che restituisce alla città una materialità cosmica che essa aveva smarrito da secoli. Si tratta di una rivelazione che non ha nulla di consolatorio. In quanto collezione di pietre ogni città è assieme sempre paesaggio oltretombale e forma che ha bisogno di risorgere dalla propria morte.

Tavole a cura di Giovanni Attili e Francesco Rita

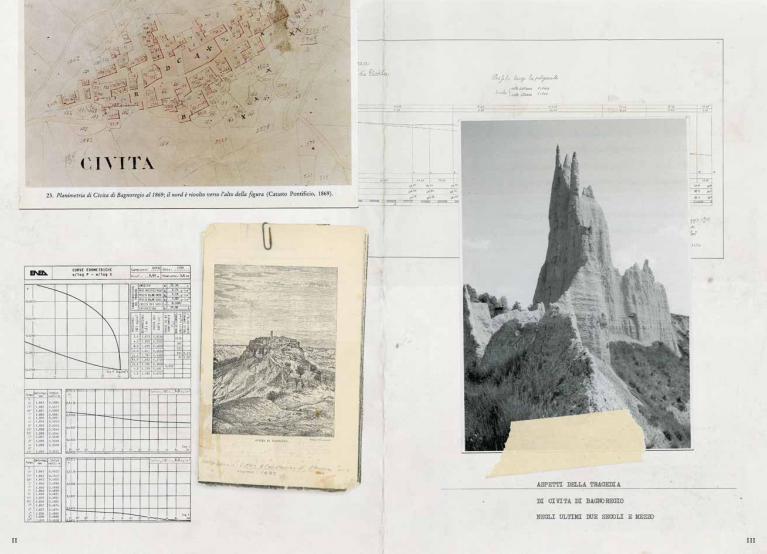

Nel caso di Civita, «la particolare conformazione geomorfologica trasforma la morte in una promessa regolarmente e invariabilmente mantenuta» (21): «l’insidia che è ai suoi piedi», «l’instabilità fondale dei suoi troni di tufo» (22) espone la città a smottamenti, crolli, dilavamenti quotidiani che fanno della scomparsa della città non una virtualità futura, ma «l’anello di delimitazione della sua stessa vita », «ciò che la innerva e la sostanzia», non «catastrofe che sopraggiunge inattesa, ma il sigillo impresso sin dagli albori della sua genesi» (21). Se «Civita nasce con la sua morte», Attili invita implicitamente a cogliere questa stessa dinamica in ogni città occidentale: le città sono morte da sempre, e proprio per questo abitare la città non è mai un fatto naturale, ma una forma di follia, che implica «resistenza, caparbietà e fedeltà alla terra» (29).

La città è il contrario di quello che abbiamo sempre immaginato: «un mondo declinato al gerundio, con buona pace della nostra ossessione per la permanenza la stabilità la conservazione». La difficoltà di vivere a Civita si misura nella fragilità dell’artefatto urbano, che presuppone un’opera costante di cura e di riparazione, «come per cucire uno strappo, per rammendare una ferita» sempre aperta (313) e che altrove è invisibile. Per ragioni in fondo non diverse, vivere nelle città, oggi, significherà sempre di più essere esposti a una vulnerabilità geologica estrema, e prendersi cura delle ferite di un pianeta che non possiamo più illuderci essere eterno.

Abbandonata agli albori della modernizzazione, che ha garantito forme di vita più comode e lavori più gratificanti e redditizi, Civita si è trasformata in fantasma di sé. Gli altri due capitoli del libro si consacrano a due strategie opposte di ripopolamento della città. Così, il terzo capitolo prende a oggetto la ‘rinascita’ (ma bisognerebbe parlare di ‘rimorte’ se esistesse questa parola) della città causata dalla sua trasformazione in meta privilegiata di un turismo globale. Civita (proprio come la maggioranza delle metropoli contemporanee) si è trasformata «in una quinta spettacolarizzata, uno sfondo di sorprendente bellezza», in uno «scenario suggestivo e pittoresco» in cui essa stessa «si concede come un oggetto estetico da fruire al pari di un’opera d’arte» (264). Si tratta di un destino paradossale: perché da una parte si tratta del riconoscimento che una città non è che un ammasso di pietre morte, il disvelamento che tutto è monumento, cioè «mera oggettività pietrificata e chiusa in se stessa» (269).

Ma in questa strana «adorazione delle ceneri», il turismo globale contemporaneo non fa che imbalsamare la pietra «in una materialità tattile e visibile che viene celebrata per accudire ciò che la modernità ha distrutto, per sanare un inconfessabile rimorso» (269). Le pietre delle città sono trasformate nell’ostensione di una «partitura di reliquie deprivate della loro voce». Ci si avvicina ad esse non per rianimarle, ma per condannarle una seconda volta alla morte, per farle morire per sempre. Un turista non porta mai nella città un futuro possibile: la inchioda al contrario a un passato scritto in maniera indelebile. Ed è questo il vero errore: quello di pensare che la morte (e il passato) sia qualcosa di definitivo. In fondo, ed è questa una delle idee più radicali del libro, il turismo è assieme una contemplazione cinica e un’anticipazione oscena della morte iscritta nel destino di ogni città. È la rivelazione a cui la storia di Civita ci dà accesso: non costruiamo città perché resistano alla morte o perché ci permettano di non morire, ma per non smettere più di rinascere dalle ceneri.

@Tavole a cura di Giovanni Attili e Francesco Rita

Le città sono macchine inventate proprio per far risorgere i morti, far nascere vita a partire dalle sue stesse ceneri.

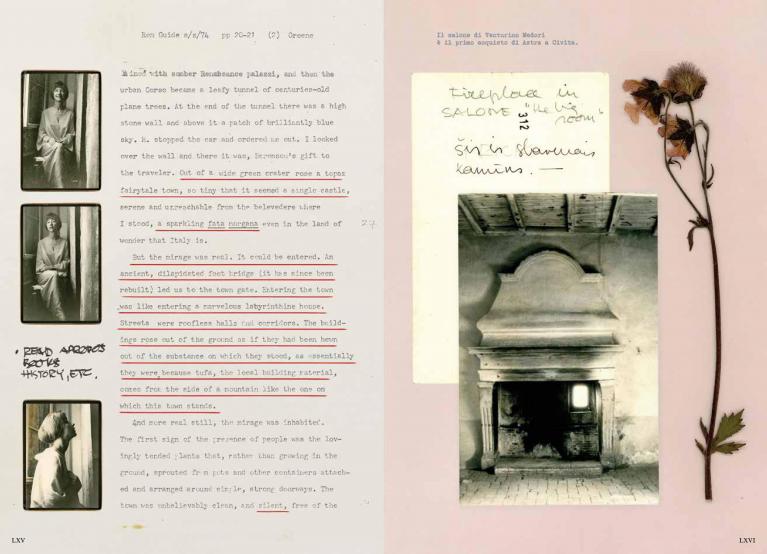

Per questo di fronte a ogni città, e tanto più di fronte a Civita, la vera domanda da porsi è: «come si cambia il passato?» (383). È quello che Attili affronta e racconta nel capitolo centrale, il più straordinario e intenso, che ripercorre le intuizioni e le avventure di Astra Zarina, architetta e profuga lettone, che arriva negli anni sessanta a Civita e fonda una scuola residenziale in collaborazione con l’università di Washington (Seattle) e Pittsburgh. L’operazione di Zarina è duplice: si tratta assieme di fare della città un oggetto di studi di più di una generazione di giovanissimi architetti come Steven Hole e Colin Rowe e far rinascere così una «nuova piccola economia locale» (138). D’altra parte, però la presenza di questi abitanti ‘adottivi’ permette di reinventare «giochi e movimenti aggregativi ormai scomparsi: una dimensione ludica ed espressiva che sancisce anche sul piano simbolico una nuova possibilità di esistenza» (139). Si tratta di un progetto insomma di «riattivazione poetica» (139), di «rifunzionalizzazione e risemantizzazione dell’esistente» (142).

Attili, che scrive la prima grande storia di questa stagione ormai mitica (e disponibile quasi interamente grazie a fonti orali) suggerisce in questo modo che di fronte alla morte della città l’unica via è quella di «creare dispositivi sociali capaci di minacciare il già dato e allontanare l’ineludibile» e di «suggerire piccoli esercizi di riabilitazione alla gioia, intesi come occasioni per sfidare la linearità della storia» (148). La città è un insieme di riti di resurrezione collettiva che debbono costantemente essere reinventati.

L’urbanistica può tirare un duplice insegnamento dal caso di Civita. Da una parte, l’evidenza che se la città è già da sempre morta, se è cosa del passato, portare il futuro in essa sarà possibile solo rintracciando nel passato «delle porte che non abbiamo visto. Porte che sono lì, in attesa di essere aperte. La caratteristica del passato è, infatti, quella di non essere mai completamente morto. Di avere riserve di energie non estinte» (383). Il progetto è una cucina del reale «capace di insegnare colori, sapori e consistenze. ingredienti fondamentali per sviluppare l’immaginazione» (136).

@Tavole a cura di Giovanni Attili e Francesco Rita

D’altra parte, alla dinamica di abbandono delle città, incarnatasi nei cicli sempre più massicci di migrazione globale e nel trasloco della vita politica sugli spazi digitali, non è possibile opporre una logica dell’autoctonia. È necessario «sgretolare delle categorie interpretative consolidate che tendono a identificare gli abitanti di un luogo con i soli residenti stabili e radicati» (184). Gli abitanti capaci di riaprire le porte del passato non saranno mai esclusivamente i nativi, ma «un insieme eterogeno di soggetti, insiders e outsiders, portatori di pratiche (anche auto-interessate) la cui combinazione produce nuova località» (136). La comunità urbana sarà «nuova forma di comunità, fatta di radicamenti e impermanenze, di prime e seconde case, d'interessi e progettualità irriducibili».

La relazione alla pietra non è più naturale, ma sempre adottiva. È per questo che alla città è necessario oggi avvicinarsi in modo diverso. Uno degli aspetti più dirompenti del libro di Attili, oltre alla scrittura che sembra applicare alla parola un’attenzione e un’eleganza che sembrano venire dalla sartoria o dall’artigianato artistico, è il suo metodo cinematografico. Regista di documentari, iniziato da tempo alla ricerca etnografica, Attili dimostra che l’urbanistica non può che essere una forma di etnografia e non un’arte dello spazio. Proprio per questo, compie un’operazione da una parte simile a quella che hanno compiuto Lucien Castaing Taylor e Verena Paravel per l’antropologia, dimostrando che il medio più adeguato per studiare una cultura è il cinema, e dall’altra a quella di Beka e Lemoine, che hanno fatto del cinema lo strumento privilegiato del pensiero architettonico. Attili dimostra che il cinema è un’arte che non coincide con il medio della pellicola: è un montaggio di parole, immagini, visioni del passato e pietre. È, appunto, quello che per secoli abbiamo chiamato città.