Un'epoca assillata dalla memoria traumatica / Le ferite dell’isola di Utøya

Ecosistema

Il 22 luglio 2011 la Norvegia è stata teatro dell’attacco più violento subito in tempo di pace. Sull’isola di Utøya, nome che suona come utopia, Anders Behring Breivik spezzò i sogni e le esistenze di 69 adolescenti, senza contare il centinaio di feriti, che partecipavano al campo estivo organizzato dal partito laburista locale. Un’agora di discussioni politiche ma anche un momento di spensieratezza, dalle prime birre ai primi amori. Ma nella mente dell’omicida, allora trentaduenne, era questo il covo dei futuri leader del partito democratico che avrebbero condotto all’islamizzazione della Norvegia. Da allora le immagini dei corpi riversi senza vita sulla sponda dell’isola si sovrappongono a quelle sinistre di Breivik (ribattezzatosi recentemente Fjotolf Hansen) in tribunale, che non perde occasione per presentarsi alla corte con il Sieg Heil, pentito solo di non aver fatto più vittime.

Il 18 giugno 2013 il governo norvegese indice un concorso per realizzare un memoriale. La commissione che seleziona il progetto è composta da un membro del Gruppo di supporto nazionale alle vittime degli attacchi del 22 luglio, un rappresentante della sezione giovanile del Partito laburista, uno del governo, uno della ditta di costruzione Statsbygg, un architetto e due consulenti artistici della Public Art Norway. Tra gli otto finalisti ci sono artisti quali Jeremy Deller e Snøhetta. Secondo Deller, la natura stessa è il memoriale, per cui è necessario intervenire il meno possibile. Sulla stessa linea Snøhetta, autore del National September 11 Memorial Museum Pavillion a Ground Zero, che propone un cubo scavato sull’isola di 650 metri cubi da trasferire al centro di Oslo. Un cratere vuoto ma accessibile, in cui sedere per discutere o raccogliersi.

Subito dopo l’attacco, ben prima che la macchina del concorso ufficiale si mettesse in moto, sono proliferate iniziative spontanee o, più precisamente, memoriali effimeri (studiati da Erika Doss, The Emotional Life of Contemporary Public Memorials. Towards a theory of Temporary Memorials e Memorial Mania, Un. Chicago Press 2008 e 2010): placche su lastre di pietra davanti l’isola, mare di fiori, candele, messaggi, oggetti di ogni sorta davanti la cattedrale di Oslo. Vengono persino raccolti e archiviati i twitter inviati dopo la strage, a testimonianza del fatto che il materiale memoriale delle nostre società aumenta in modo esponenziale e incontrollato.

Jonas Dahlberg

Il 27 febbraio 2014 il progetto dell’artista svedese Jonas Dahlberg, Memory Wound, è nominato vincitore. Nel corso delle sue visite guidate a Utøya in compagnia di alcuni sopravvissuti, Dahlberg è profondamente colpito da una circostanza: all’interno delle architetture i segni dell’attacco sono visibili ovunque, come i fori dei proiettili conficcati nelle pareti o il tappeto slavato per togliere le macchie di sangue. Lo spazio è saturato da questo orrore, come se fosse avvenuto il giorno prima. Qui è difficile persino respirare. Non si può dire altrettanto dell’esterno, dove sembra che niente sia accaduto. La natura guarisce più in fretta dell’architettura, cancellando le tracce dell’evento tragico. L’ecosistema ha ripreso tranquillamente il sopravvento.

Sorbraten

Riaprire la ferita

Come evitare di trasformare l’isola in un santuario o in un patrimonio museale come è il destino di molti luoghi di stragi, genocidi e altre violenze di massa, tanto più che i ragazzi intendono continuare a utilizzarla per i loro campi estivi? La commissione indetta dal governo norvegese decide all’unanimità d’intervenire a Sørbråten, un promontorio a nord-est di Utøya dalla vegetazione simile. Da qui si gode una vista panoramica straordinaria sull’isola che Dahlberg vuole sbarrare. Nessuno sguardo voyeuristico sull’isola-monumento, che è assieme una scena dell’orrore e un paesaggio superbo. Intende insomma ostruire quel sublime nordico che trasformerebbe i visitatori in turisti delle rovine.

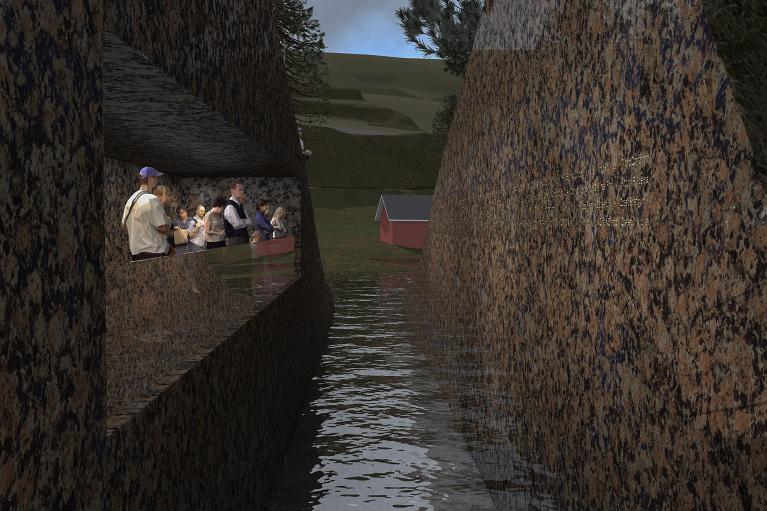

Progetto del Memory Wound.

Ergere un muro forse? o, al contrario, renderlo così discreto da lasciarlo inabissarsi nel terreno? Un memoriale in negativo, in cui del muro non resta che una cavità. Alla commissione Dahlberg finisce per sottoporre un progetto insolito: tagliare, dall’estremità della penisola Sørbråten, una fetta di terra lunga quaranta metri e larga tre, un’area di circa 4000 metri quadrati. Per arrivarci immagina un percorso – forse un tentativo di narrativizzare la memoria traumatica – che, dal parcheggio, attraversa il bosco con curve dolcemente sinuose, fino a un tunnel che si arresta bruscamente sul taglio. I nomi delle vittime sono incisi sull’altro lato del promontorio, visibili e leggibili da chi si è spinto fin qui ma per sempre irraggiungibili. Un senso di impotenza che inscena, spazializza l’esperienza della perdita.

Progetto della passeggiata verso Memory Wound.

La terra divelta – 1000 metri cubi di pietra, alberi e piante – sarà la materia di un secondo memoriale al centro amministrativo di Oslo dove, poco prima della strage sull’isola, un’autobomba innescata da Breivik fece otto vittime. Dahlberg intende incidere, su circa duemila piastrelle nere e in ordine sparso, non solo i nomi delle 77 vittime dell’attacco ma quelle di tutti i cittadini norvegesi registrati all’anagrafe quel fatidico 22 luglio 2011. Si tratta di più di cinque milioni di norvegesi, cinque milioni di testimoni di quanto accaduto. Nella piazza di Oslo manca il nome del terrorista, in accordo e rispetto verso i familiari e gli amici delle vittime.

Progetto del Memorial di Oslo.

Il memoriale è insomma un forum indirizzato e dedicato non solo a chi ha perso la vita ma all’insieme della comunità e alle loro responsabilità nel processo testimoniale e memoriale. I nomi delle vittime sono resi riconoscibili da uno spazio vuoto che li incornicia, considerato poeticamente come una nuvola, un cuscinetto d’aria o un respiro che si fa materia. “Riconoscere il vostro nome inciso sulla pietra vuol dire diventare consapevoli che esistevi il 22 luglio 2011; il fatto che sei in grado di recarti qui e di cercare adesso il tuo nome, attesta che sei ancora in vita”.

Progetto del Memorial di Oslo.

Un memoriale scomodo

Memory Wound doveva essere pronto il 22 luglio scorso ma non sarà mai “costruito”, così come non sarà realizzato il memoriale di Oslo: il 21 giugno il progetto è stato definitivamente bloccato e una sua relocation nella vicina Utøyakaia, dove il terrorista arrivò in traghetto, rifiutata.

La cosa era nell’aria. Già il 15 aprile 2015 il ministro conservatore del governo locale e della modernizzazione Jan Tore Sanner aveva ricevuto un rapporto sulle “Conseguenze psicosociali del National Memorial Site nella municipalità di Hole”. Scaricabile su internet solo in norvegese (che non leggo), alcune parole non necessitano di traduzione: “traumatisk stress”, “katastrofe psykiatri”, “psykososiale konsekvenser” e così via. Il 27 giugno 2016 gli abitanti della municipalità di Hole (di cui fanno parte Utøya e Sørbråten) intentano un’azione legale contro la società d’arte pubblica norvegese (KORO), che ha commissionato l’opera, per impedirne la costruzione.

Il progetto di Dahlberg? “uno stupro della natura”, un intervento troppo invasivo che deturperebbe il paesaggio e avrebbe conseguenze sulla vita della comunità locale che ha partecipato in prima persona al salvataggio di molti giovani il giorno dell’attacco. E che di vivere con un memoriale nel cortile dietro casa, con un buco che – come una ferita non rimarginata – rimanda incessantemente a quel giorno maledetto, non ha voglia. Meglio un memoriale “rispettoso e di basso profilo (low-key)” che sia di aiuto alle vittime, ai sopravvissuti e ai volontari, per dirla con le parole del ministro Sanner.

Tuttavia, anziché aprire un dibattito con la KORO, questa viene estromessa da ogni decisione, lasciando la delicata gestione della costruzione del memoriale nelle mani di burocrati e politici afferenti al Dipartimento di stato per i lavori pubblici. Chiaro il messaggio: lo Stato non ha bisogno del contributo degli artisti per erigere un memoriale, ormai derubricato a un affare socio-politico, e che come tale deve essere gestito.

Dahlberg ha incassato il colpo, ribattendo tuttavia che compito di un memoriale è contribuire a mantenere viva la memoria e il dibattito attorno agli eventi traumatici. Difficili da cogliere ed elaborare attraverso il linguaggio, eventi come questi sono una materia elettiva per le arti visive. Negare la costruzione di Memory Wound vuol dire, in sostanza, negare che l’arte tout court abbia un ruolo da giocare nei processi traumatici. Lo suggeriva anche una lettera aperta di fine 2016 a sostegno di Dahlberg firmata, tra gli altri, da Olafur Eliasson e Alfredo Jaar.

Progetto di Memorial Wound, alla fine del tunnel.

Siti del trauma

Per molti versi Memory Wound resta un progetto originale. A mio avviso opera tre spostamenti, che accenno procedendo dal generale allo specifico. Il primo va dal monumento al memoriale, i quali non sono semplicemente distinti ma contrapposti, al punto che un artista come Maya Lin, autrice del celebre e celebrato Vietnam Veterans Memorial (1982) di Washington, considera i memoriali come degli anti-monumenti.

Il monumento è tipicamente figurativo, una struttura verticale distante dall’osservatore; il memoriale, indifferente alla rappresentazione, occupa un’area orizzontale, aperta e praticabile. L’erezione di imponenti statue e di strutture architettoniche tipiche dei monumenti induce la contemplazione o un timorato silenzio; il memoriale è attivato dalla performance dei visitatori che, attraversandolo, sentono la presenza del passato sotto i loro piedi. Il monumento si limita a illustrare la perdita, il memoriale la crea, il primo commemora, il secondo alimenta una memoria empatica, un sentire così forte da ostacolare persino la comprensione. Il monumento è un monologo che trasmette un messaggio inequivoco, una “master narrative” volta a rafforzare, di volta in volta, l’identità nazionale, il senso di appartenenza, la coscienza civile, i rapporti di potere e il controllo sociale; il memoriale è un luogo dialogico se non dialettico, che sollecita le esperienze e le emozioni del pubblico, le occasioni d’incontro e d’interrogazione senza fornire facili risposte.

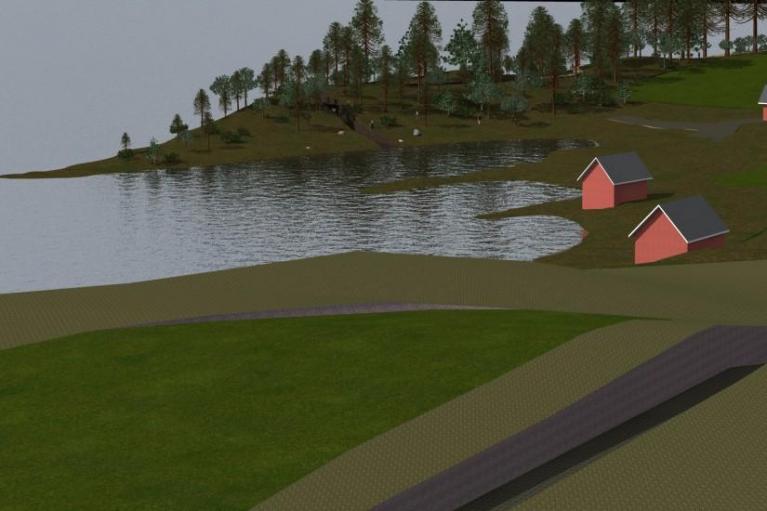

Promontorio di Sorbraten, progetto.

Se la divisione è schematica, ci permette nondimeno di cogliere il carattere eccezionale dei memoriali sorti sul luogo stesso dell’evento traumatico, quei “siti del trauma” segnati da un “nesso di continuità fra evento e spazio”. Come scrive Patrizia Violi in Paesaggi della memoria: Il trauma, lo spazio, la storia (Bompiani 2014), si tratta di “un memoriale che elabora una traccia esistente e sorge nel luogo stesso dove si sono consumati orrori ed eccidi di vasta scala; campi di concentramento, detenzione e tortura successivamente trasformati in luoghi museali e aperti al pubblico”. Nel proliferante “patrimonio traumatico” – luoghi generici trasformati culturalmente, pubblicamente, istituzionalmente, in siti – l’autrice analizza diversi casi al di là di quello paradigmatico dell’Olocausto: il Tuol Sleng Museum of Genocide Crimes a Phnom Penh (Cambogia), il Memorial Hall di Nanjing (Cina), il Parco della Pace di Villa Grimaldi a Santiago (Cile), la Scuola navale della ESMA a Buenos Aires (Argentina), il Museo per la memoria di Ustica a Bologna.

Ora, Memory Wound non appartiene propriamente a questa casistica, in quanto pensato non per l’isola di Utøya ma per il promontorio di Sørbråten. Dahlberg si allontana dal sito del trauma, dis-identificando, sebbene con una minima traslazione geografica, spazio ed evento, muovendosi in sostanza, ecco il secondo spostamento, dal sito al luogo. E’ il risultato, forse il compromesso, tra due esigenze specifiche: da un parte, non dimenticare quanto è accaduto sull’isola di Utøya, non ricordarsene solo il 22 luglio in occasione dell’anniversario; dall’altra, rispettare la sacrosanta volontà dei locali di continuare a vivere, così come quella dei giovani di riappropriarsi dell’isola senza trasformarla in un cimitero inviolabile.

Memoriale sull'isola di Utoya.

Sanare le ferite?

La soluzione proposta tocca il cuore del terzo spostamento, dall’intervento architettonico a quello ambientale. Consapevole dei limiti del linguaggio dell’architettura memoriale nel restituire il senso di perdita e di dolore così come nell’elaborare il trauma, Dahlberg decide di disfarsi di ogni dimensione simbolica. Non rappresenta la vulnerabilità ma la incide sulla terra, come se la natura fosse un corpo umano, una natura “colpevole”, ai suoi occhi, di cancellare le tracce del passato, di dimenticare troppo in fretta.

Ferita indelebile, cicatrice per sempre aperta, Memory Wound è un gesto artistico che ostacola il processo naturale di auto-guarigione e ricrescita immemoriale. Con i mezzi artificiali propri alla Land art, Memory Wound genera un trauma insanabile, una voragine irreversibile, uno sventramento che la natura non potrà riassorbire. “Il taglio è un riconoscimento di quanto resterà per sempre insostituibile”, “un taglio nella natura stessa. Riproduce l’esperienza fisica della sottrazione, riflettendo la perdita brusca e permanente di coloro che sono morti”. “Una rottura o un’interruzione poetica”, precisa ancora Dahlberg, che fa coesistere la bellezza inerente del paesaggio col senso di perdita. “Sarà questo senso di perdita che attiverà fisicamente il sito”.

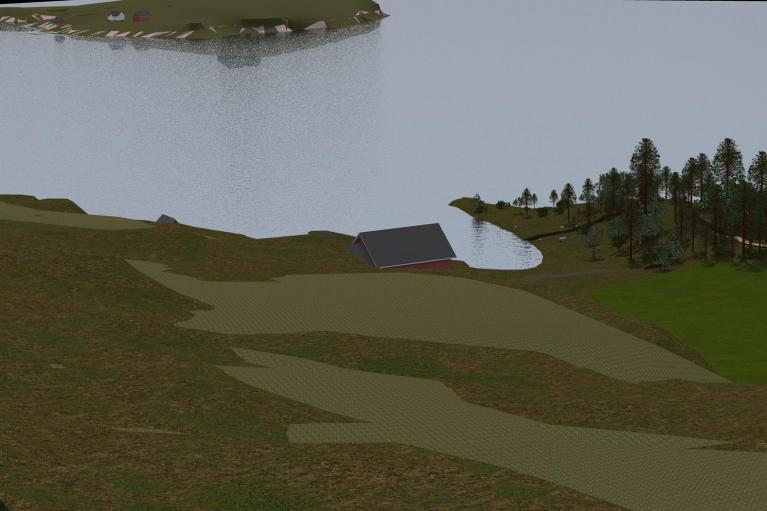

Sorbraten dall'alto, progetto.

Collassando passato e presente, il coinvolgimento psico-fisico sarà totale, al punto che non si sarà più “davanti al dolore degli altri” (Susan Sontag) ma “dentro”. Una mimesi patemica volta alla produzione della memoria del trauma, a restituire il passato nella sua vivida autenticità. Questo il senso del progetto di Dahlberg nella sua portata più radicale.

Ho finora omesso una circostanza decisiva, che ho appreso in un secondo momento, ascoltando la registrazione di una conferenza pubblica,“Lossas Architecture”, tenuta dall’artista alla Architectural Association School of Architecture di Londra il 23 ottobre 2015. Poco prima di progettare Memory Wound– ferita della memoria o memoria ferita – l’artista ha perso il padre. Solo mettendosi al lavoro sul memoriale si rende conto di non aver elaborato il lutto, di dover affrontare un’emorragia emotiva legata a una perdita che credeva sanata.

Come ha ricordato giustamente Paul Ricoeur, per cui il dovere di memoria procede assieme all’elaborazione del lutto, le ferite della memoria sono assieme solitarie e condivise. “Dobbiamo accettare il fatto che ci sia dell’irreparabile nei nostri beni, dell’inconciliabile nei nostri conflitti, dell’indecifrabile nei nostri destini. Un lutto compiuto è la condizione di una memoria pacificata e, in tale misura, felice”.

Insomma, per quanto risulti difficile, le ferite vanno sanate. Ora, i memoriali sono in grado di condurre alla riparazione, persino al perdono, senza per questo comportare un ritorno allo stato precedente, un’obliterazione della violenza subita? Memory Wound non rischiava d’inchiodare al suo passato l’isola di Utøya, di raggelare lo sguardo sull’eterno presente di quel giorno? E perché, per ricordare un massacro compiuto dalla mano dell’uomo, è necessario infliggere un processo altrettanto violento alla terra, protagonista involontaria di tale follia? Se si dovesse agire sempre così, spalancando tagli come Dahlberg sul promontorio di Sørbråten, Gaia somiglierebbe a una gruviera. Che l’ecosofia o l’ecologia profonda – per citare il filosofo norvegese Arne Naess (1912-2009) che conosceva bene la sua terra – abbia qualcosa da insegnarci sulla nostra epoca assillata dalla memoria traumatica?