Una mostra a Firenze / Amos Gitai: l’arte tra due abissi

In Italia, nonostante una presenza ricorrente nei festival, il lavoro di Amos Gitai non ha sempre circolato nei circuiti commerciali. Se questo gli è valso un cult following, per un pubblico generale è stato difficile seguirne il lungo itinerario artistico. Un plauso alle istituzioni fiorentine (Comune e Teatro della Pergola) che hanno allestito in contemporanea una video istallazione Promised Lands nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, e lo spettacolo Exiles Interieurs, una produzione Théâtre de la Ville e Agav Films. Le due cose insieme, quasi un dittico, offrono un’introduzione e una panoramica retrospettiva dell’opera del cineasta israeliano.

Nell’anno del centenario di Pasolini, è forse proprio PPP che può aiutarci a entrare nel particolare uso del cinema sviluppato da Gitai. Come Pasolini, infrangendo regole e convenzioni, arrivò alla regia dalla poesia, Gitai arriva al cinema dall’architettura, e da un “vissuto” sempre in primo piano. Figlio di Munio Weinraub, architetto polacco formatosi alla Bauhaus (la cui estetica e principi trasferì in Palestina), e di Efratia Margalit, insegnante e intellettuale, figlia di emigrati russi, cresciuta in stretto contatto con gli esponenti del sionismo laburista nel nascente stato ebraico, Amos Gitai vede la luce a Haifa, dove studia architettura al Technion, per poi ottenere un PhD dall’University of California a Berkeley. Durante la Guerra del Kippur, 1973, è richiamato nell’esercito come riservista. Durante un’operazione di guerra, l’elicottero da cui stava filmando con una Super8 viene abbattuto da un missile siriano. Nato nel 1950, due anni dopo la creazione dello Stato di Israele, la vita di Gitai ne segue e chiosa la storia: idealismo, aspirazioni, tragedie, conflitti irrisolti. È un paese a cui è legato visceralmente, nonostante i difficili rapporti reciproci di censura e critica alle istituzioni del governo. Sebbene viva da anni a Parigi, è spesso in Israele dove non ha mai rinunciato a lavorare.

Quella di Gitai è una produzione cinematografica vastissima, oltre quaranta film tra fiction e documentari a partire da House (1980) al più recente Laila in Haifa (2020), che gli ha portato premi e prestigiose retrospettive al Centre Pompidou a Parigi, al Museum of Modern Art e al Lincoln Center di New York, al British Film Institute di Londra. Ai film si aggiungono produzioni televisive, teatrali, istallazioni, curatele, pubblicazioni e conferenze. Non mancano progetti sviluppati su più piani come quello sull’assassinio di Yitzhak Rabin, che è un film, uno spettacolo teatrale, un archivio e un libro.

Pur radicato nella realtà mediorientale il cinema di Gitai non è espressione di una cinematografia nazionale, ma piuttosto di un nomadismo culturale. Ha lavorato con grandi attori israeliani e arabi (tra i tanti, Yael Abecassis e Makram Khoury) e figure di spicco del cinema internazionale: Juliette Binoche, Samuel Fuller, Jeanne Moreau, Natalie Portman, e Hanna Schygulla. O ancora la cantante Barbara Hendricks, i direttori della fotografia Henry Alekan e Renato Berta; da vent’anni collabora con la sceneggiatrice Marie-José Sanselme.

Promised Lands, istallazione audio-video a Palazzo Vecchio, prende il nome dall’omonimo film del 2004 che racconta le vicissitudini di un gruppo di ragazze dell’Europa dell’Est portate illegalmente a fare le prostitute in Israele. Il tema centrale è il movimento di persone in fuga dalla guerra, dall’oppressione o dalla povertà. Lo spostamento di popolazioni alla ricerca di opportunità e la guerra: due comportamenti che continuano a ripetersi da secoli e secoli, uno animato dalle aspirazioni, l’altro dalla follia, nel cinema di Gitai sono allo stesso tempo dati specifici e astratti, racconto storico e attualità.

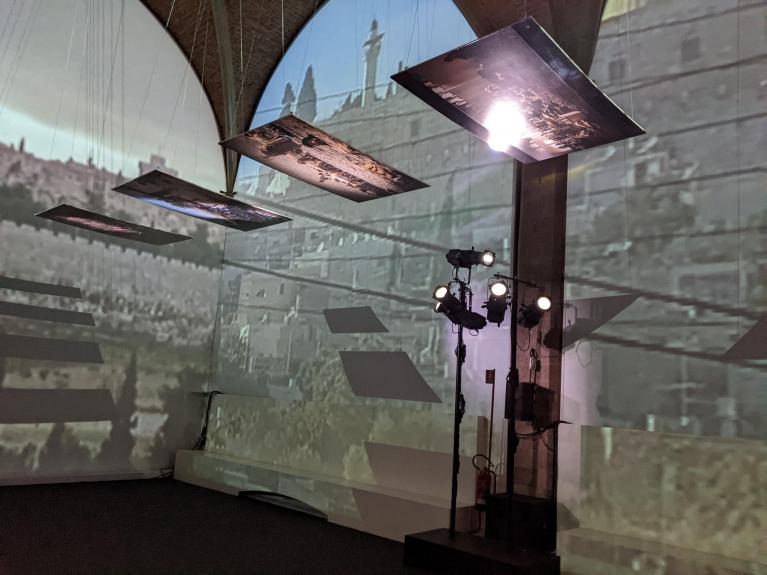

Varcare la soglia della Sala d’Arme, è come iniziare un viaggio all’interno del cervello e dell’immaginazione di un regista che presenta e riflette sulla sua lunga carriera. Le pareti su tre lati della sala definite da arcate e colonne diventano una moltitudine di schermi su cui scorre un montaggio – ipnotico, incantatore e disorientante – di frammenti da suoi film tra cui Kippur, The Book of Amos, Y. Rabin, Cronaca di un assassinio, Field Diary, Tsili e spettacoli teatrali incluso quello in scena a Firenze. A circa tre metri di altezza, sospese da cavetti d’acciaio, sono esposte, parallele al pavimento dunque a testa in giù, una serie di fotografie tratte dai film. L’ombra del perimetro delle fotografie e dei cavetti che le sospendono creano l’illusione (che appare e scompare) di scalinate verso l’alto, verso un altrove, che si sovrappongono alle immagini cinematografiche per poi scomparire.

Niente è nascosto, faretti, proiettori e impianti sono a vista. Il montaggio sonoro consiste in un’alternanza di dialogo e rumore, musica e silenzio. Si passa dal rumore assordante di un elicottero (da Kippur) a un lungo frammento da Giuseppe Flavio, recitato dall’inconfondibile voce di Jeanne Moreau (in Carmel) su immagini di Gerusalemme in fiamme. L’istallazione richiede un coinvolgimento totale, siamo immersi in immagini in movimento. E noi stessi ci muoviamo nella sala attratti ora da questo ora da quello. Niente a che vedere con lo zapping: si tratta di sequenze di frammenti orchestrate ad arte.

Passare da un primissimo piano di Hanna Schygulla a una scena di Ananas (documentario/denuncia sulle nefandezze di una multinazionale americana che coltiva ananas alle Hawaii e nelle Filippine), per poi tornare ai carri armati israeliani che manovrano nella mota. Non si tratta di “capire” ma di lasciarsi andare al loop (circa un’ora e mezzo) di filmati, sentirne il forte impatto emotivo, seguirne i salti logici. Niente linearità narrativa, piuttosto un grande fiume di immagini. Lo spettatore si focalizza su ciò che sceglie, diventando attivo. Abbandonando l’immobilità davanti allo schermo cinematografico, televisivo, al telefonino o al computer, lo spettatore si muove liberamente circondato da un flusso. Come teorizzava Deleuze, il cinema è soprattutto immagine-movimento.

Colpisce la grande libertà di Gitai nel selezionare frammenti di film (tappe di un suo percorso personale e professionale) senza temere che perdano di senso fuori dal loro contesto originale. La sensazione è che la giustapposizione tra brani di film diversissimi voglia creare un corto circuito, e che da questo emergano nuove modalità di fruizione. Dunque, una creazione di “senso” emozionale, visivo, auditivo che presuppone uno spettatore complice e partecipe. Il tessuto sonoro è anche una babele linguistica, che mostra a noi (specialisti del doppiaggio) quanto il suono di ogni voce, di ogni lingua è parte insostituibile di ogni frammento di discorso parlato. Siamo immersi nel suono del tedesco, yiddish, ebraico, arabo, filippino, francese e italiano con la suggestione sonora che decolla nel momento in cui abbandoniamo la frustrazione del non capire. I grandi temi di Gitai, la memoria, il rapporto tra cinema e storia, la contrapposizione tra punti di vista sono il filo d’Arianna di Promised Lands, e forse un nuovo modo di concepire una retrospettiva e un archivio cinematografico senza confini.

Exiles Intérieur è teatro, cinema nel teatro, teatro nel cinema, performance musicale, collage. Se l’attore nel teatro è “animale vivo” e nel cinema “carne” (o imago) qui le due cose convivono e dialogano.

Una scena nuda, essenziale e bellissima. Al centro un grande tavolo (circa nove metri), disegnato dal regista con un forte richiamo all’estetica Bauhaus. In una pausa delle prove, Gitai mi dice: “è un’emozione portare questo tavolo a Firenze, dove si trova (a Sant’Apollonia) il Cenacolo di Andrea del Castagno. Pittura modernissima in cui il tavolo è semplicemente una striscia bianca orizzontale”. Sul tavolo microfoni e lampade. Molte le associazioni possibili, una conferenza per la pace, un tavolo da pranzo dove da sempre si dialoga o si tace, Ulay & Marina Abramović, un laboratorio scientifico. I cavi dei microfoni a vista a ribadire che non ci sono né trucchi né fuori scena.

Ai lati un pianoforte e la postazione di un altro musicista; dietro, enorme, uno schermo cinematografico. Lo spettacolo è un dialogo incrociato (di nuovo un collage) di testi, soprattutto da lettere dagli anni ’20 agli anni ’50, di grandi scrittori e pensatori Thomas Mann, Herman Hesse, Rosa Luxemburg, Antonio Gramsci, Else Lasker-Schüler, Albert Camus e Efratia Gitai, sulla posizione dell’artista difronte alla dittatura. Ogni testo è presentato più che recitato nella lingua in cui è stato scritto, con sottotitoli “cinematografici” in italiano, dunque come a Palazzo Vecchio, una cacofonia di lingue. Lo spettacolo inizia con un forte richiamo autobiografico: un’automobile su un’autostrada di notte, nevica (da Lullaby For My Father), mentre la voce registrata di Jeanne Moreau recita una lettera di Efratia Gitai. La madre del regista si era recata a Vienna e Berlino per studiare con Freud, durante l’ascesa al potere di Hitler:

“Berlino, 22 settembre 1931

Mio caro piccolo papà,

È con il cuore pesante

che ti scrivo questa lettera […]

I corvi gracchiano.

L’uomo è cattivo.

[...]

In Germania

l’atmosfera è esplosiva.

Nessuno sa veramente

cosa ci riserva il domani.

Una rivoluzione fascista o comunista?

Sei milioni di disoccupati.

L’inverno è gelido.

[…]

Non si tratta di mix media, ma di un uso particolare di cinema e teatro che ne esplorano i confini e la storia. Per noi che abbiamo visto la televisione in bianco e nero, poi a colori, il cinema, l’avvento di internet, vedere pezzi di film senza l’audio sincronizzato è anche riscoprire forza e fascino del cinema muto.

Il violinista, il fisarmonicista e la cantante creano pathos suonando e cantando mentre camminano attorno al tavolo come lancette di un orologio che marca il passare del tempo. Al tavolo gli attori seduti si alternano alla lettura. Jerome Kircher introduce ogni personaggio con una nota biografica, e sarà lui a terminare lo spettacolo con un’intensissima conferenza di Camus tenuta a Uppsala nel 57. L’attenzione è equamente divisa tra il teatro (l’azione sul e attorno al tavolo) e le immagini cinematografiche, mai didascaliche, che portano movimento, colore e suggestione.

Spesso le ombre degli attori al tavolo e dei musicisti si sovrappongono alle immagini proiettate con effetti sorprendenti. La scelta dei frammenti cinematografici, a volte di complemento altre di contrasto crea piani paralleli di senso. Raramente, come durante la lettura di un testo della poetessa Else Lasker-Schüler, le immagini si riferiscono direttamente a lei nell’indimenticabile Berlin-Jerusalem.

Quella di Gitai è una drammaturgia non lineare che permette a frammenti di lettere scritti in anni diversi da autori diversi di dialogare tra loro e con il pubblico. Solo tra Mann e Hesse si tratta di un vero carteggio. Come per la video istallazione di cui sopra, anche qui è il pubblico che deve trovare i nessi, le concordanze, le distanze.

L’intero cast, da Hans Peter Cloos e Markus Gertken, rispettivamente Mann e Hesse, al soprano Natalie Dessay che interpreta Rosa Luxemburg, a Pippo Delbono che dà voce a Gramsci, fino a Talia de Vries e Philippe Cassard (piano), Bruno Maurice (fisarmonica) e Alexei Kochetkov (violino e elettronica) riescono nel difficile compito di essere sé stessi, relatori di testi (o musiche) piuttosto che “personaggi”.

Oltre due ore, senza interruzione, di testi musiche e immagini di una forza prorompente.

Lo spettacolo, assume particolare risonanza visto durante l’attuale guerra in Ucraina, ma riflette un atteggiamento di impegno critico militante che caratterizza tutta la carriera artistica di Amos Gitai.

“L’arte cammina tra due abissi,

che sono la frivolezza e la propaganda.

Lungo questa linea di cresta

su cui avanza il grande artista,

ogni passo è un’avventura,

un rischio estremo.

In questo rischio, però,

e in esso solo, sta la libertà dell’arte.

Libertà difficile

che assomiglia piuttosto a una disciplina ascetica.”

Albert Camus