Gianfranco Baruchello, i paesaggi invisibili

«Scusate se vi disturbo, sono un pittore italiano e vorrei conoscere Marcel Duchamp». Così, ha raccontato a Hans Ulrich Obrist, si presentò un giorno Gianfranco Baruchello ai commensali d’una tavolata in un ristorante di Milano, El Ronchett di ran. Era l’11 settembre del 1962 e quel giorno, al «pittore italiano», cambiò la vita (le foto scattate a Duchamp che fuma il sigaro nella sua casa paterna, per dirne una, saranno il punto di partenza di Verifica incerta: il film di montaggio, realizzato due anni dopo con Alberto Grifi, vero atto di nascita della videoarte italiana).

Gianfranco Baruchello, Greenhouse installation view 1, ph Roberto Marossi, courtesy Massimo De Carlo.

Gianfranco Baruchello, Greenhouse installation view 1, ph Roberto Marossi, courtesy Massimo De Carlo.

E fu proprio Duchamp a dire – a Pierre Cabanne – la cosa più importante, riguardo alla pittura del discepolo: «fa dei grandi quadri bianchi, con delle cose piccole piccole che bisogna guardare da vicino». Se fare de visu l’esperienza dell’arte serve in genere ad apprezzarne lo spessore materiale, non è tanto questo (con qualche significativa eccezione) il caso di Baruchello. Andarci di persona significa invece poter avvicinarsi quanto serve, a quelle sue superfici, fino a sfiorarle col naso; e finalmente vederli, quei microscopici non-racconti, quegli «ambigrammi» – come li ha definiti Paolo Fabbri – «al limite dei codici linguistico e visivo» (nel maggio del ’58 l’altro incontro-chiave, Baruchello: alla prima personale europea di Cy Twombly, alla Tartaruga di Plinio De Martiis).

Quei paesaggi invisibili cosparsi di segni misteriosi, inintelligibili in qualsiasi riproduzione, non diventano per ciò meno misteriosi, anzi. Ma a quel punto si entra in una diversa dimensione dello spazio, e del tempo: e, volenti e nolenti, si viene risucchiati nel cosmo di Baruchello.

Proprio Duchamp aveva mostrato a Baruchello – ha scritto Achille Bonito Oliva – come quello dell’arte non fosse più uno spazio, bensì un campo: un «luogo aperto a tutte le possibili relazioni, policentrico e slittante su cui transitano parole, objet trouvé, immagini che vogliono fondare sempre percorsi del molteplice». Per questo il campo deve essere grande, e bianco: un punto zero luogo della massima potenza, atlante di tutti i possibili dove inscenare le proprie «microcosmogonie» (come le definirà Baruchello nel ’75; la Petite cosmogonie portative di Queneau, senz’altro, era fra i suoi livres de chevet: Exercises de style, sempre nel ’62, s’intitola una sua camicia “inutile” incollata col vinavil, alla maniera di Piero Manzoni, anziché semplicemente inamidata). Dirà nel ’63 Alain Jouffroy, il suo più fedele commentatore, che così il quadro «diviene il cantiere intellegibile di un mondo che non è ancora nato».

Gianfranco Baruchello, Exercices de style, 1962, Fondazione Baruchello, Roma.

Gianfranco Baruchello, Exercices de style, 1962, Fondazione Baruchello, Roma.

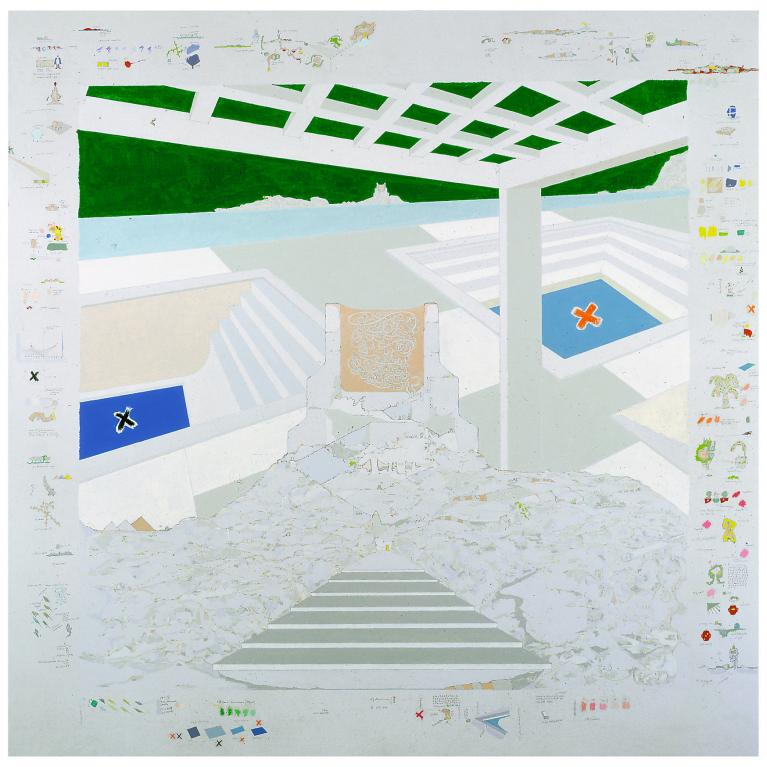

La bellissima mostra Greenhouse (a Milano, negli spazi di Piazzetta Belgioioso della Galleria Massimo De Carlo, fino al 18 marzo), con dodici opere per lo più di grandi proporzioni dal ’68 al ’96, prende il nome da un lavoro del ’77 e illustra nelle sue sorprendenti e polimorfe potenzialità, appunto, questo aspetto architettonico dell’ispirazione di Baruchello. I due lavori più estesi, i due grandi trittici intitolati rispettivamente Nella stalla della Sfinge (del 1980-1981) e Acrobata clandestino (1988), mostrano benissimo il principio “cartografico”, o più precisamente “planimetrico”, che domina il suo immaginario.

Gianfranco Baruchello, Nella stalla della sfinge, 1980, courtesy Massimo De Carlo.

Gianfranco Baruchello, Nella stalla della sfinge, 1980, courtesy Massimo De Carlo.

Moltissimi dei suoi lavori, infatti, si possono leggere come piante di ambienti più o meno vasti, in quanto tali accompagnati da minuziose legende – glosse, postille, le amatissime liste (ed è sintomatico che quelli bidimensionali siano destinati alla verticalità della parete, mentre i rari esempi aggettanti – i bellissimi Rilievi ideali del ’65, visti alla fondamentale mostra curata da Bonito Oliva e Subrizi nel 2011 al Palazzo delle Esposizioni di Roma, Certe idee – vengano esposti sul piano orizzontale). Greenhouse significa «serra» (i lavori che recano questo titolo sono piccole scatole di plexiglass contenenti mappe o plastici in miniatura dove, ha scritto Carla Subrizi, «venivano “curati” i sentimenti. Ogni pianta si soffermava su un ricordo, un desiderio, un’amicizia conservati, curati e mantenuti all’interno dello spazio-serra»), ma in inglese è un mot-valise che include due concetti-chiave della sua ricerca di quegli anni: il verde e la casa.

Gianfranco Baruchello, Acrobata clandestino, 1988, courtesy Massimo De Carlo.

Gianfranco Baruchello, Acrobata clandestino, 1988, courtesy Massimo De Carlo.

Nel 1973 infatti Baruchello, con la compagna Agnese, decide di trasferirsi fuori città, a nord di Roma, in una grande casa in campagna al km 6,5 di via di Santa Cornelia. Qui fonda l’Agricola Cornelia S.p.A., «con lo scopo sociale di coltivare la terra». E quello fa, Baruchello, per otto anni. Coltiva patate e barbabietole da zucchero, produce miele. I motivi di una scelta simile sono diversi o almeno diversi, di volta in volta, sono quelli che adduce Baruchello. Si era senz’altro per lui concluso un ciclo, esistenziale prima che artistico; all’impegno politico diretto ne seguiva uno più indiretto o meglio, forse, più diretto ancora – in nome del valore d’uso dell’arte (o, tout court, della propria attività). Si chiedeva polemico, allora, Baruchello: «occupare terreni incolti destinati alla speculazione edilizia, seminarci 5 (cinque) chilogrammi di barbabietola da zucchero e raccoglierne dopo qualche mese 84340 (ottantaquattromilatrecentoquaranta) chilogrammi, pari a tre autotreni con rimorchio, è più o meno artistico (perché “utile anziché inutile”) che praticare nello stesso periodo puri movimenti di terra tipo Land Art atti a modificare esteticamente le superfici?». A posteriori dirà a Obrist, invece, che si era trattato di «un’operazione molto provocatoria», in quanto tale assimilabile alla «società finta» fondata qualche anno prima, l’Artiflex (che, per esempio, metteva all’asta banconote) – da leggere a sua volta, insomma, nell’ambito della lezione duchampiana (a Obrist dirà Baruchello: «Duchamp odiava la natura», ma il suo discorso era «Art is what you call» e dunque «è stato importante per avermi dato il coraggio di fare quello che volevo fare»; nell’85 aveva così sintetizzato la sua lezione: Duchamp è «colui che dà l’autorizzazione»).

Raccolto delle barbabietole agricola cornelia, s.p.a. 1975, documentazione fotografica della Fondazione Baruchello, Roma.

Raccolto delle barbabietole agricola cornelia, s.p.a. 1975, documentazione fotografica della Fondazione Baruchello, Roma.

Sia come sia, l’esperimento dell’Agricola Cornelia S.p.A. si trova al centro di un notevole saggio di Simone Ciglia e Carlotta Sylos Calò, Il campo espanso. Arte e agricoltura in Italia dagli anni Sessanta ad oggi (pubblicato dal C.R.E.A., pp. 151 a col., s.i.p.), che mette a tema quelle esperienze che hanno trattato il campo rurale non più semplicemente quale repertorio iconografico e locus più o meno amœnus, bensì come «materiale attivo» nei suoi riferimenti oggettuali (nell’Arte Povera o appunto nella Land Art, nei Campi arati di Pino Pascali o nei «tappeti» di Piero Gilardi, sino alle inquietanti micro-storie di Moira Ricci: che all’ultima Quadriennale di Roma, non a caso, figurano esposte nella sezione “rurale” curata da Matteo Luchetti) e soprattutto nei comportamenti concreti: mettendo a fuoco le figure, vicine ma anche parallele, dello stesso Baruchello e di Joseph Beuys (che nello stesso ’73 visita per la prima volta l’Abruzzo, dove dall’anno seguente intraprende le colture cui si dedicherà, poi, pure nella tenuta di Weert in Olanda). Alla dimensione ideologico-didascalica e idealistico-mistica di Beuys (come la definì sferzante Bonito Oliva in uno storico dibattito con l’artista, a Pescara nel ’78) si contrappone la posizione ambigua e locale, in senso argomentativo, di Baruchello: il campo che ha scelto di occupare (e fisicamente coltivare) è uno dei «piccoli sistemi» (il sodale Jean-François Lyotard contrapporrà alle «grandi narrazioni» moderniste i suoi «“grandi magazzini” di storielle invisibili») che alla Land Art si contrappongono, allora, non in nome dell’utile contro l’inutile, bensì del locale, appunto, contro il monumentale: «penso a che cosa deve essere costato a Christo appendere la sua tenda attraverso il Grand Canyon», dirà Baruchello a Henry Martin nell’83 (ma già del ’62 è un Monumento ai non eroi).

Gianfranco Baruchello, Monumento ai non eroi, 1962.

Gianfranco Baruchello, Monumento ai non eroi, 1962.

Un’altra volta Baruchello disse che il suo ritorno alla terra era da intendersi, sintetizza Ciglia, «come risposta polemica all’esplorazione spaziale» («invece di fuggire nello spazio dovremmo discendere al centro della terra, nei suoi organi vitali, nelle sue profondità»; una volontà d’inabissamento, rispetto alle tensioni del presente, negli stessi anni aveva il progetto di «Maison Poétique», appunto sotterranea, di Adriano Spatola e Claudio Parmiggiani). Eppure l’apertura alle stelle non era affatto estranea al suo immaginario. Al ’63 risale Grande Effetto Palomar, che (dirà lo stesso Baruchello) «testimonia la voglia di aprire il corpo […] o meglio: la testa. Lo spazio mentale si scoperchia, si apre ad un angolo visuale o pensabile […] come la cupola di un osservatorio stellare, appunto quello del monte Palomar» (analogia sulla quale deve avere a lungo rimuginato Italo Calvino, che accompagnò l’artista in un viaggio negli Stati Uniti nel ’66 e, nel catalogo d’una sua mostra a New York – GB. Recent works, Cordier & Ekstrom Gallery –, pubblicò la traduzione della prima delle sue Cosmicomiche…). In effetti l’Agricola Cornelia S.p.A. era stata anzitutto il luogo, il campo, ove – dirà Baruchello alla conclusione del progetto, nell’81 – sperimentare «schemi eterocliti di collegamento continuo tra realtà e invenzione, tra esistente e inconscio».

Gianfranco Baruchello con Italo e Chichita Calvino all'inaugurazione di Baruchello, Il miele della pittura, Roma, Galleria la Margherita, 23 ottobre 1982.

Gianfranco Baruchello con Italo e Chichita Calvino all'inaugurazione di Baruchello, Il miele della pittura, Roma, Galleria la Margherita, 23 ottobre 1982.

Ed è proprio questa dimensione interstiziale, fra il mondo che vediamo tutti i giorni e quello invisibile a occhio nudo, la caratteristica che rende unici i “paesaggi” di Baruchello. In una conversazione con Umberto Eco, nel ’70, aveva detto molto esplicitamente: «mi sono deliberatamente posto al confine di quella zona (che vedo come uno strato di terriccio umido sul quale l’io è sparpagliato in forma di gelatina informe) che sta tra l’inconscio e i tuoi 30, 40, 50 o 60 anni che siano. Mi sono occupato di fare la spola, trasportare senza più pudore cose attraverso questo confine» (un’immagine simile tornerà molto tempo dopo in un’altra conversazione, nel 2010: a Maurizio Cattelan che gli chiede se pensa di aver «percorso una strada», Baruchello risponde che a interessargli non è la lunghezza, di quella strada, ma la distanza che separa i suoi due versanti: «uno dei due lati è invalicabile e rappresenta la certezza dell’impossibilità, l’altro lato è gestito dal CASO e rappresenta invece l’incertezza del possibile»). Fra i suoi primi lavori si ricordano, sulle tracce di Bruno Munari, delle “macchine inutili”, diverse delle quali sono in effetti strumenti ottici, macchine per vedere (così, per esempio, in un disegno del ’51): e i primi paesaggi realizzati da Baruchello, negli anni Cinquanta, come scrive Carla Subrizi «a prima vista sembrano descrivere colline e orizzonti», ma «contengono figure che sono tutt’altro: sono palpebre che si chiudono e si aprono o restano socchiuse per vedere. L’occhio […] diventa una parte di un paesaggio della mente». In un testo inedito del ’63, dice Baruchello che «il quadro è sempre un dettaglio dello spazio mentale».

Gianfranco Baruchello, Il grado zero del paesaggio, 1963, Fondazione Baruchello, Roma.

Gianfranco Baruchello, Il grado zero del paesaggio, 1963, Fondazione Baruchello, Roma.

Non a caso si mostrerà in seguito affascinato dall’immagine – resa celebre da Lacan negli anni Cinquanta – della Carte de Tendre inserita da Madeleine de Scudéry nel suo romanzo Clélie (1654-1660); anche Andrea Zanzotto, nel farla sua (nell’Ecloga IV delle sue IX Ecloghe, 1962), insisterà sull’atto del vedere: facendo capire come la terra fatta corpo (l’«artificiosa terra-carne», come l’aveva chiamata in Vocativo) non sia solo sessualizzata ma, in generale, sensibilizzata. Se è invisibile, il paesaggio, è perché nel sottrarsi al nostro sguardo esso ci guarda.

Il primo film realizzato da Baruchello – nel 1963, l’anno prima della Verifica incerta – ha un titolo eloquente, Il grado zero del paesaggio. La cinepresa è immobile davanti al mare: ad essere ripreso è il movimento dell’acqua (e chissà se pure di questo si ricorderà Calvino, nello scrivere il finale di Palomar…). Il titolo rimanda al primo Roland Barthes (Le degré zéro de l’écriture è del ’53), ma anche ai processi di tabula rasa dell’avanguardia di quegli anni (il Gruppo Zero creato nel ’56 dagli amici tedeschi e olandesi di Piero Manzoni, in tal senso, non fu che il più esplicito; del ’64 è Il grado zero della poesia di Antonio Porta). Come dice Subrizi, «negli stessi anni in cui sperimenta il bianco e in cui con il Countdown da 2000 a zero (del 1962) misura lo spazio vuoto e incerto, questo film costituisce un grado zero dell’immagine in movimento: simulare il movimento tuttavia non cambiando l’inquadratura e abolendo la narrazione». Seppur di poco successivi (Sleep è del ’63, Empire del ’64), i primi, celebri film di Andy Warhol porteranno all’estremo questa pratica (che Baruchello torna a esplorare, a intervalli quasi regolari: del ’74-75 è Il Grano, del ’92 Marina, del 2006 Navi, lontanissime).

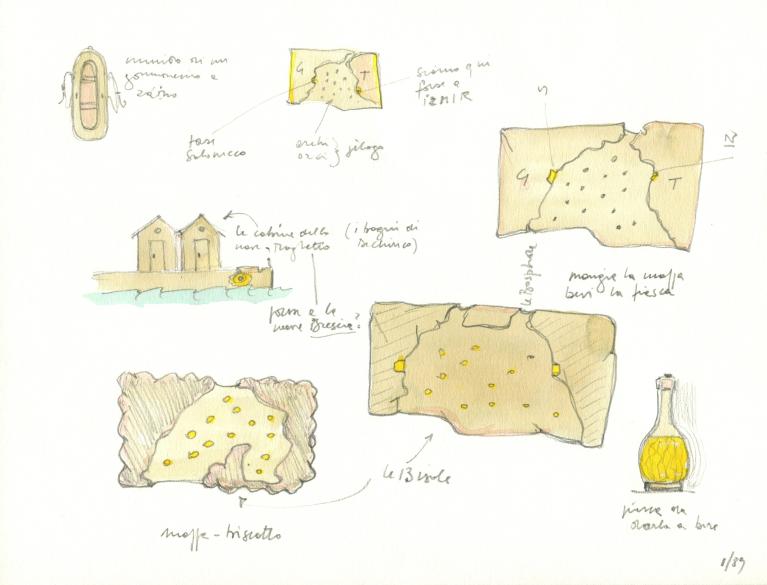

Non a caso i cicli successivi di Baruchello – ben testimoniati dalle opere esposte a Milano –, che sempre nel campo della Cornelia saranno dedicati all’immaginario rispettivamente della Casa (tra anni Settanta e Ottanta; del ’75 è il progetto della grande Casa in fil di ferro, abitazione «nomade» che verrà esposta solo nell’82, e che a Milano si trova al centro dello spazio espositivo) e del Giardino (negli Ottanta e Novanta), saranno dedicati essenzialmente a una «prospezione onirica delle case-madri del sogno e del passato personale». Ed è in questo punto, precisamente, che la sua ricerca si salda a quella – proprio a cavallo del Novanta giunta a definizione – di Michele Mari. In occasione della mostra milanese Humboldt Books pubblica infatti col consueto, affratturante fascino tipografico, un libro d’artista dal titolo Sogni (pp. 152 a colori, € 30): nel quale trentacinque annotazioni diaristiche di Mari sono giustapposte a sessantaquattro tavole a colori di Baruchello. Non più un “libro di viaggio”, come tanti altri libri fra quelli ideati da Giovanna Silva; o, almeno, non sulle coordinate di atlanti visibili: perché Immaginarie mete di viaggi sono un po’ tutte le immagini scelte da Baruchello nel suo In store, col «giardinaggio mentale» e le «mappe-biscotto» di «località» come quella «detta Dormiveglia». E dal canto suo Mari seleziona, fra i suoi oneirogrammi (o, preferisce definirli, Oniroschediasmi), quelli riguardanti «gli spazi e i percorsi, i volumi, gli arredi», «circonvoluzioni infinite della sua casa-case», in un piétiner sur place «di stanza in stanza, di casa in casa senza portarci mai fuori dalla Casa». La Casa infatti, proprio come L’Altra Casa (libro d’artista pubblicato nel ’79 da Baruchello) è per Mari, l’autore di Fantasmagonia e Asterusher (la meravigliosa «Autobiografia per feticci» impaginata colle foto di intérieurs di Francesco Pernigo, Corraini 2015) quella piranesiana della mente, «l’altra parte» – per dirla con Alfred Kubin – dove le pareti sono schermi, «superfici lucide» sulle quali «transitano segni», «numerini piccini» proprio come le scritte piccine nei grandi quadri-campi di Baruchello. Nel catalogo della mostra Uso e manutenzione (alla Galleria Schwarz nel ’65) il mentore di Mari, Giorgio Manganelli, aveva definito il quadro di Baruchello «un labirinto di emozioni periferiche, di insidie svagate e casuali, di suggerimenti e accenni elusivi», «in una rete di microscopiche, assurde, euforiche avventure». Alle spalle di chi li guarda, questi paesaggi-fondali, «si addensano micromostri, si librano sezioni di alghe, scaglie staccate a un qualsiasi animale».

Gianfranco Baruchello, Mappe-biscotto, Le 13 isole in store, 1990, da Sogni di Humboldt books, 2017.

Gianfranco Baruchello, Mappe-biscotto, Le 13 isole in store, 1990, da Sogni di Humboldt books, 2017.

Gianfranco Baruchello, Villaggio da trent'anni nella stessa località detta dormiveglia in store, 1989, da Sogni di Humboldt books, 2017.

Gianfranco Baruchello, Villaggio da trent'anni nella stessa località detta dormiveglia in store, 1989, da Sogni di Humboldt books, 2017.

O forse quelle spoglie che restano a terra, alla fine dell’agone con Baruchello, appartengono alla bestia che, ahinoi, conosciamo meglio di ogni altra. Alla fine del testo di Mari lampeggia uno dei dialoghetti metafisici che punteggiano i suoi racconti più belli (come quelli di Tu, sanguinosa infanzia). Il sognatore cerca di resistere al sogno: «Verrà comunque il mattino». «Anch’esso farà parte di me». «E tutti i risvegli della mia vita?» «È questa, la tua vita». «E quando morirò?» «Allora incomincerai a sognarmi davvero».

Una versione più breve di questo articolo è uscita su «Alias» il 12 febbraio.