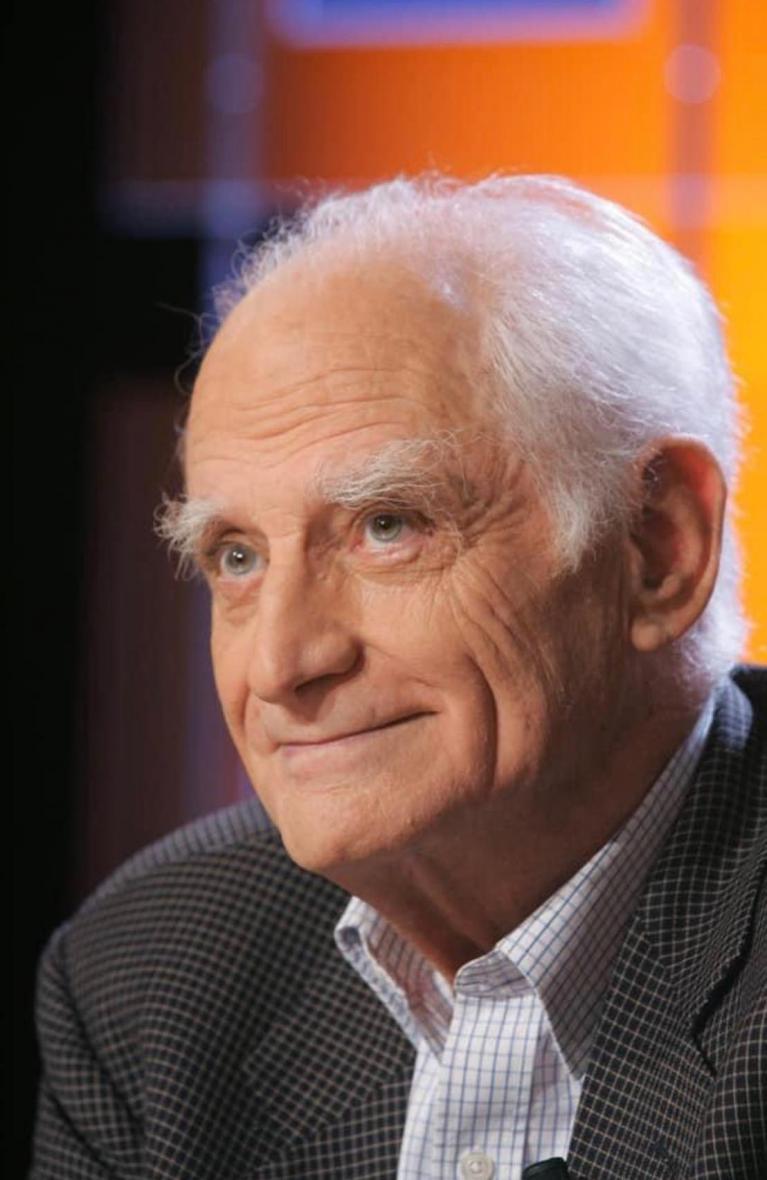

1 giugno 2019 - 1 giugno 2021 / Michel Serres, l’arte di scrivere

“Uccidete la letteratura, la vostra tradizione socioculturale non produrrà più, alla fine, né scienziati né scienza”, scrive Michel Serres in Récits d’humanisme (2006). La letteratura, il racconto, orchestrano quei “giochi” del vero e del falso, dell’immaginario e del reale, del mistero e dell’avventura, che accendono e vivificano la passione per la conoscenza. E a più riprese, il filosofo francese definisce la letteratura come “il racconto indefinito dei possibili umani” (Le Gaucher boiteux. Puissance de la pensée, 2015, trad. it. Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente, Bollati Boringhieri, 2016), come l’esplorazione continua del virtuale, inteso bergsonianamente come il potenziale, il non attualizzato, che si realizza attraverso l’inventare e l’inventarsi, e il metamorfosarsi, e che, quindi, coincide con la “virtù” stessa dell’umano, cioè con la sua essenza. All’uomo, infatti, non si addice il verbo “essere”. L’uomo non è, l’uomo può, secondo Serres. A differenza dell’animale che adempie ontologicamente solo le condizioni della sua nicchia, l’uomo non smette di discostarsene. E per raccontare se stesso e per uscire dalla nicchia anche attraverso il racconto, attinge al tesoro virtuale delle parole e della lingua.

Nel formulare e ribadire questa definizione della letteratura, Serres non ha certamente taciuto il risvolto polemico che essa contiene nei confronti del canone della letteratura “impegnata”, la quale si arena nel perimetro della cronaca e della storia, della realtà sociale e politica, e finisce per estinguersi con esse. Così come ha insistito nel ritenere la distinzione tra filosofia e letteratura in gran parte un artificio accademico, giacché le opere di filosofia sono piene di racconti come quelle dei romanzieri di analisi concettuali. Provocando non poca diffidenza tra i colleghi universitari, soprattutto di area epistemologica, lo stesso Serres ha coltivato e privilegiato il racconto come genere di scrittura filosofica, e mostrato un’allergia verso il saggio tradizionale denso di note a piè di pagina, citazioni e apparati bibliografici. Da questo punto di vista, i libri di Serres appaiono come un capitolo nuovo e recentissimo dell’intrigante rapporto tra mythos e logos che connota la filosofia dagli esordi, con Parmenide e Platone, di cui ci ha parlato suggestivamente Maria Zambrano, ma attestano anche l’originale ed esplicito collegamento da parte di Michel Serres con la tradizione della filosofia in lingua francese, da Montaigne a Diderot, da Voltaire a Bergson, che ha sempre preferito il racconto alla concettualizzazione astratta e sistematica. Il che giustifica la sua attenzione all’arte dello scrivere in generale, al di là della divisione delle pratiche discorsive generata e irrigidita dal deprecabile scisma moderno tra le lettere e le scienze, tra il ‘dolce’ e il ‘duro’, nonché la consuetudine di dedicare, soprattutto all’Università di Stanford (la sua seconda sede di insegnamento, oltre alla Sorbona di Parigi), corsi al creative writing, di cui la lezione inedita, che di seguito riportiamo, è una prova.

L’idea centrale della lezione, secondo la quale l’attività dello scrivere un testo non può mai essere anticipata in un «piano», ma è un flusso, un fiume che scorre, a cui si può solo imprimere un ritmo e un’accelerazione, è la stessa che porta Serres a dichiarare, paradossalmente, in una intervista a Luc Abraham, nel 1997, di non avere mai scritto libri, ma di aver finito per fare libri a furia di scrivere.

Si incomincia a scrivere, a pensare ogni giorno a cosa scrivere. Poi, il flusso delle parole e delle frasi si orienta verso alcuni poli e crea dei turbini intorno a questi poli. Ma solo a un dato momento, parole e frasi si concatenano, si compongono in un tessuto e in una polifonia. Prendono la forma di un libro. Quel che succede parimenti nella fisica del suo adorato Lucrezio: lo scarto infimo del clinamen fa nascere un mondo.

(Francesco Bellusci)

L’arte di scrivere

Lezione tenuta alla Stanford University l’11 maggio 2009

Nelle settimane scorse, ho parlato dell’«arte di scrivere». Ho tentato di definire cosa volesse dire ‘scrivere’, quale fosse la tecnica dello scrittore. Non avevo affrontato due o tre punti su cui intendo ora dire qualcosa. Tre punti specifici.

Quando si scrive un testo, bisogna, beninteso, iniziarlo, svilupparlo e terminarlo. E io ho tre piccoli consigli da darvi sull’inizio, sul centro e sulla fine.

Prima di tutto: l’inizio. Come iniziare, quando si scrive un testo? È ciò che generalmente si chiama il problema dell’incipit. Incipit significa iniziare, e ho trascritto un incipit emblematico, abbastanza noto e che sto per leggervi. È l’inizio, atto I, scena I, della celebre tragedia di Racine Atalia:

Sì, nel suo tempio ad adorare l’Eterno,

secondo l’antico uso solenne, io vengo;

a celebrare con voi il giorno famoso,

la legge che sul Sinai ci fu data.

Come sono cambiati i tempi!

Mi fermo qui, per il momento. Il discorso che precede la tragedia, ossia l’incipit scritto qui da Racine, allestisce la totalità della scena in questione. Questo vuol dire che il dialogo è già cominciato e che chi comincia risponde a qualcuno che è già rimasto lì in silenzio dietro il sipario. Egli dice infatti “sì”, risponde, e dice: vengo, arrivo, e dice in quale luogo: nel Tempio, il tempio di Gerusalemme, il tempio della religione giudaica, e ha detto ciò che farà. Dunque, c’è il luogo. E sapete che, nelle tragedie classiche, c’era unità di luogo (i fatti avranno luogo nel Tempio). Cosa si farà nel Tempio? Si adorerà Jahvè, e ripete: “Vengo, secondo l’antico uso”, perché adorare l’Eterno era qualcosa che si faceva regolarmente, era l’usanza, pertanto qualcosa di consueto, di quotidiano o di permanente. E bisogna sottolineare la parola solenne. Senza dubbio sapete che la parola solenne vuol dire: “Ciò che succede una sola volta all’anno” (Solus annuel), celebrare con voi la famosa giornata, e, voi sapete, che nelle tragedie classiche c’era unità di luogo (il tempio), unità d’azione (adorare l’Eterno), unità di tempo (la giornata). Che cos’è questa giornata? È la giornata della celebrazione, cioè della commemorazione, cioè del ricordo del momento in cui Mosè, sul Monte Sinai, ha ricevuto le Tavole della Legge da parte di Jahvè. Dunque, tutto è in scena, non ci sono problemi, il luogo è precisato, il tempo è precisato, l’azione è precisata. Ed è ciò che vi consiglio di fare per iniziare a scrivere: allestite la scena in questione, lo sfondo, il luogo, il tempo, l’azione che seguirà... ma, una volta fatto, è necessario fare il contrario. È questo che rende appassionante l’incipit per il lettore, e, in questo caso, per lo spettatore. Vale a dire: sì, io vengo in questo tempio, si tratterà di una sola giornata nella quale commemoreremo le origini, e all’improvviso: “Come sono cambiati i tempi!”. Come dire: questa cosa messa in scena sarà in qualche maniera cancellata e non avrà luogo. Lo stupore afferra lo spettatore, sconcertato... Mentre gli si dice che è qui, che si tratta di questo, che si trova in questo tempo... ecco, alla fine tutto questo non avrà luogo! E in effetti, ecco come prosegue:

Appena si udiva

squillare la sacra tromba annunziatrice

di questo giorno, il popolo santo in massa

inondava gli atri del tempio,

dappertutto sontuosamente adorno;

e tutti, ordinati verso l’altare,

portando con le mani i nuovi frutti dei loro campi,

dedicavano al Dio dell’Universo queste primizie.

I preti non bastavano per tutti i sacrifici.

La temerarietà di una donna, che ha posto fine a questa corsa devota,

Lo spettatore è sconcertato... vedete c’è una specie di biforcazione, di ostacolo...

ha mutato giorni così felici in giorni tenebrosi.

Erano bei giorni, le cose sono cambiate, e ormai tutto è diverso. Di conseguenza, l’incipit deve mettere in scena il luogo, il tempo, l’azione e dire tutto a un tratto: no, questo si è capovolto. E, allora, arriva lo sconcerto. C’è una sorta di sgomento. Una storia inizia. Una sorta di inclinazione, di biforcazione, di forbice s’introduce e da qualche altra parte qualcosa accadrà. Potrei citarvi più di mille incipit. Per esempio, agli inizi di Madame Bovary, si parla di una classe molto studiosa, tutti sono intenti a lavorare, e a un tratto qualcuno bussa alla porta, il preside si alza e tutti scattano in piedi, come sorpresi nel loro lavoro. Dunque, l’incipit è la messa in scena di tutto... salvo che bisogna dire il contrario. In una certa maniera, occorre cercare di spezzare.

Allora, in questo caso, irrompe la sfrontatezza di una donna. Questa donna, Atalia, che è nell’invettiva iniziale di Abner, sta per essere chiamata col suo nome:

(rivolgendosi a Gioad, il gran sacerdote del tempio)

temo, a dirla tutta, che Atalia

dall’altare faccia strappare anche te,

e su di te compia le sue funeste vendette.

Vedete, quindi, all’improvviso il personaggio-titolo della tragedia è annunciato. Atalia è menzionata. Ed è la sola chiamata per nome, agli inizi dell’opera. Abbiamo qui un modello esemplare su come s’inizia un testo. Vale a dire: configurazione, biforcazione, designazione del personaggio-titolo. Ecco, praticamente, nell’arte dello scrivere, il massimo esempio di incipit.

Vi avevo promesso di parlare dell’inizio, del centro e della fine. Voi continuate a scrivere e la maggior parte di voi ha l’idea di fare un piano, e di seguire un piano quando si va a sviluppare il contenuto. Allora parliamo del piano. Ricordate quanto vi dissi già una volta: un testo ha tanto più ‘senso’ nel senso di significato, quanto più ha ‘senso’ nel senso di direzione. Infatti, la parola ‘senso’ ha più sensi, e in particolare: direzione e significato. Vi dissi anche che, per avere senso, un testo deve avere come dice il vocabolario dell’arte nautica, il vento a favore. Cioè, deve procedere relativamente allegro, presto, prestissimo. Deve avere una specie di direzione data, alla stregua di una freccia che va verso il centro del bersaglio e punta, vibrando, verso il centro del bersaglio, una freccia che attraversa l’aria. E vi dissi che per ottenere tale risultato, il mezzo migliore è il ritmo, il ritmo della frase, e vi avevo parlato del ritmo, anche della metrica latina: lo spondeo, il dattilo... “e le muse”... vedete: funziona, scorre... come (immaginiamo di imitare il rumore degli zoccoli di un cavallo che battono sul suolo, battendo ritmicamente le mani sul tavolo) una sorta di quadrupedante. Come se il ritmo della frase facesse andare la macchina, e come se la macchina andasse veloce e avesse allora un senso. Ebbene, si tratta, vi dissi l’ultima volta, di un ritmo locale, nella frase, nell’enunciazione, nel dettaglio.

Il piano non è come pensate. Non è un attrezzo da costruzione. Un testo non si costruisce. Scorre. Di conseguenza, un piano è anche un acceleratore come il ritmo locale di cui parlavo a proposito della frase... Non è del tutto un costruttore. È un acceleratore del ritmo. Ma del ritmo principale di cui parlavo: dattilo, spondeo... quadrupedante, vi ricordate, l’urto dei quattro zoccoli ferrati dei cavalli sul suolo era semplicemente locale, mentre nel piano è globale. Si tratta piuttosto di siepi. Il cavallo passa una siepe, poi una seconda siepe, poi una terza. Il piano ha dunque la funzione di acceleratore. Non ha funzione di costruzione. Quando un piano è fatto, è un testo: «più noiosamente muoio»... e ancora mi sto esprimendo delicatamente. Sì, è un acceleratore e non è prestabilito. Talvolta, avete desiderio di fare un piano, un progetto, un po’ come un architetto... ma è la scrittura che fa il piano, non il piano che fa la scrittura. Il piano si rivela man mano che si scrive, non è preliminare alla scrittura.

Per finire, vi sto dando dei consigli. Non è un obbligo seguirli. Ma è così che io vivo la scrittura, tanto per l’incipit quanto per il piano. Piano che è – lo ripeto – il pedale dell’acceleratore.

(Traduzione di Francesco Bellusci)