Speciale

L’etnocentrismo ministeriale. E l'Africa?

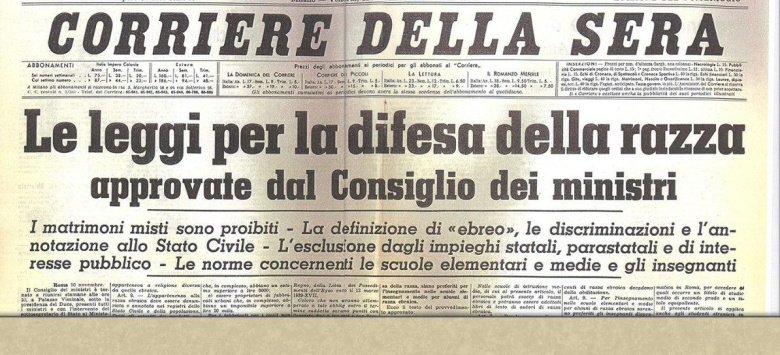

In una realtà sempre più globale e interconnessa, per la cui comprensione servirebbero strumenti moderni, approcci interdisciplinari, attraversamento di confini, il nostro ministro dell’istruzione propone una riforma incentrata sullo studio della “nostra” civiltà, della “nostra” storia. Una chiusura che sarebbe persino ironico definire “provinciale”, e che invece, è non solo politicamente orientata in un’ottica pseudonazionalista, ma è soprattutto dannosa, perché offre alle nuove generazioni una visione angusta, inutile e sbagliata della storia, per esempio. Porre l’accento sui “nostri” valori, ovviamente per esaltarli, non solo è un’operazione politica, ma conduce a una visione unilaterale degli eventi, a un etnocentrismo forzato, che rende miope lo sguardo. Le politiche identitarie, infatti, portano all’estremo la «tendenza a dividere il mondo in piccole isole sottratte alla reciproca influenza intellettuale. Per dipingere ogni cultura come “pura”, occorre dunque disancorarla dalla storia e proporla come un elemento isolato, rimasto avulso da ogni contatto. Paradossalmente questa visione della storia richiama quella evocata dal punto 5 del Manifesto della razza, redatto da dieci scienziati italiani e pubblicato il 5 agosto 1938: “È una leggenda l’apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Dopo l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa”.

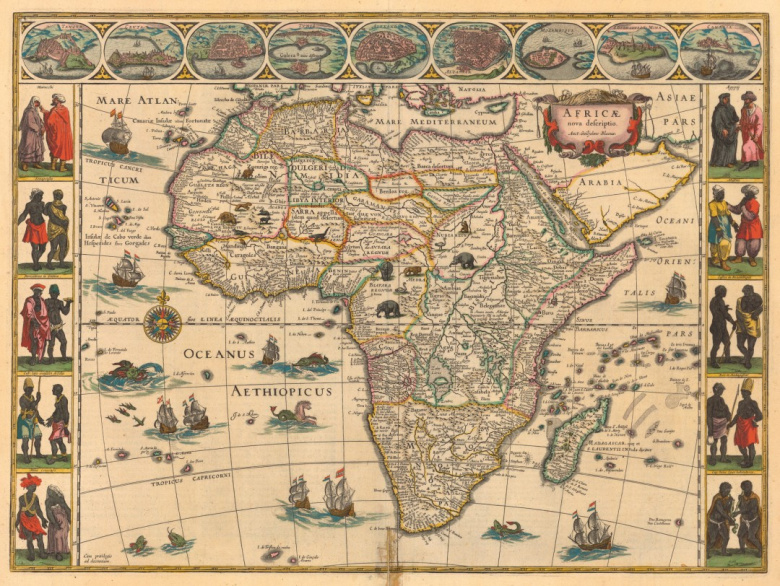

Già oggi la situazione non è confortante e l’Africa (ma non solo) sembrano fuori dalla storia. Nei manuali adottati nelle nostre scuole, nella parte riguardante il Medioevo, questo continente non compare per nulla. A dire il vero ha poco spazio anche nelle parti relative ad altre epoche, ma nel Medioevo scompare quasi del tutto. Eppure qualcosa è accaduto da quelle parti, ma lo sguardo etnocentrico che condiziona la nostra visione, fa sì che tutti conosciamo Marco Polo e di conseguenza qualcosa sulla Cina, ma nessuno conosca Ibn Battuta, viaggiatore e cronista pressoché coevo del veneziano, che percorse a dorso di cammello, in barca, a piedi le piste del Medio oriente e dell’Africa.

Nel I secolo d.C., mentre il cristianesimo si diffonde in Medio Oriente e l’Impero Romano conosce la sua seconda età aurea che porterà al regno dell’imperatore filosofo Marco Aurelio, nell’Africa orientale, in un vasto territorio tra Etiopia, Eritrea, Sudan ed Egitto, raggiungeva il suo apice di potenza e ricchezza il primo regno cristiano ad apporre sulla propria moneta il simbolo della croce: Axum. Peraltro questo non era il solo regno della regione, e la sua espansione avvenne anche a danno dei regni di Meroè e di Kush, anch’essi nati sulla base dei commerci intercontinentali. Grazie alla sua posizione strategica, affacciato sul Mar Rosso di fronte alla penisola arabica, il regno axumita sviluppò una forte attività commerciale, che coinvolgeva molti Stati asiatici, fino all’India, così come i Paesi del Mediterraneo orientale.

Il Mediterraneo è anche il contesto in cui i nostri libri di storia collocano generalmente l’Egitto, dall’antichità ai giorni nostri, dimenticando che l’Egitto è in Africa e che le sue radici vengono da sud. Nel pieno del Medioevo il Cairo, controllato dai Mamelucchi, era una delle città più importanti del mondo, a cavallo tra Africa, Europa e Asia. Sui suoi mercati si potevano trovare prodotti che arrivavano dalla Cina come da Venezia, il che ci deve fare riflettere sull’immagine dell’Africa “isolata” e fuori dalla storia.

Ed è proprio al Cairo che nel 1324 arriva Mansa Musa, imperatore del Mali, nel suo pellegrinaggio alla Mecca destinato a entrare nella storia e nell’immaginario globale dell’epoca e dei secoli a venire. La sua carovana di migliaia di cammelli, l’enorme quantità di oro che riversò nella capitale egiziana furono i mattoni su cui si costruì il mito dell’oro africano. Nell’Africa occidentale, infatti, si erano sviluppati diversi regni, fondati proprio su questo prezioso metallo: prima del Mali ci fu il regno del Ghana, il cui territorio era più a nord dell’omonimo Stato attuale, la cui capitale, Kumbi Saleh, era un vero e proprio “hub” commerciale tra il mondo mediterraneo e l’Africa subsahariana. Le rotte sahariane erano percorse ininterrottamente da carovane che trasportavano merci e uomini nei due sensi. In epoca di crociate, quando ai mercati cristiani era vietato fare affari con gli “infedeli” musulmani, erano mercanti ebrei, molti dei quali basati nel Touat, a fare da intermediari e a garantire gli scambi intercontinentali. Ancora una volta vediamo quanto noi europei fossimo connessi con l’Africa, con i suoi regni e imperi, sebbene questi legami vengano oggi troppo spesso ignorati.

Quando nel 1482, dieci anni prima che Colombo partisse per le Americhe, Diego Cao costeggia il continente africano, approda nel regno del Kongo, nato molti secoli prima dall’alleanza di altri due regni, affacciati sulla costa atlantica. Cao rapì alcuni membri della famiglia reale, per portarli in Portogallo. Dopo qualche anno, li riportò in Kongo e stipulò un’alleanza fra il suo Stato e questo regno, che tra l’altro prevedeva la conversione del sovrano congolese al cristianesimo. Per un periodo piuttosto lungo il regno del Kongo e quello di Portogallo si riconobbero a vicenda, inviando ciascuno i loro ambasciatori nella capitale dell’altro.

Quando nel 1979 quella che veniva chiamata Rhodesia meridionale, prese il nome di Zimbabwe, questo nome suonò sconosciuto ai più. Era il nome dell’antica capitale dell’impero del Monomotapa, che sorgeva proprio in quella regione a partire dal XV secolo. Fondato sulle ricchezze derivate dall’oro, dal ferro e dal rame, si espanse fino all’attuale Sudafrica. Anche in questo caso viene sfatato il mito dell’isolamento: il commercio del Monomotapa, grazie alla mediazione degli arabi, che da secoli si erano insediati sulla costa del Mozambico e a Zanzibar, ha fatto sì che tra le rovine in pietra di Great Zimbabwe, la capitale dell’impero, siano state ritrovate moltissime porcellane cinesi.

L’elenco potrebbe continuare, ma ciò che conta è l’importanza di “decolonizzare” il nostro sguardo per rileggere il nostro passato. Passato in cui l’Africa non è un elemento marginale se non ignoto, ma un tassello fondamentale del sistema di relazioni, a volte anche molto ampie, che da sempre caratterizzano la storia umana.

Solo studiando una storia globale, possiamo capire il mondo di oggi e scoprire che è sempre stato interconnesso, che idee e merci sono sempre circolate, che ogni attuale comunità nazionale è debitrice e creditrice rispetto alle altre. Con la storia di Valditara gli studenti non saprebbero che la parola “algoritmo” deriva dal suo inventore al-Khwārizmī, matematico persiano del IX secolo, che i numeri che usiamo vengono dall’India, che i filosofi greci che consideriamo alla base del nostro pensiero li conosciamo grazie alle traduzioni arabe, che nel 1320 a Timbuctu c’erano due università, che i cibi che mangiamo sono originari di angoli lontani di mondo, che il predominio dell’Occidente è in fondo una fase piuttosto breve della storia mondiale, rispetto a quella dell’Asia.

E mentre nel mondo continuano gli scambi, noi iniziamo a tribalizzarci.

Leggi anche:

Marco Aime | L’Africa non è un paese

Marco Aime | L’Africa a Venezia

Marco Aime | Africa rossa

Marco Aime | Restituzione: di chi sono le opere d’arte?