Speciale

Occhio rotondo 48. Ritratto

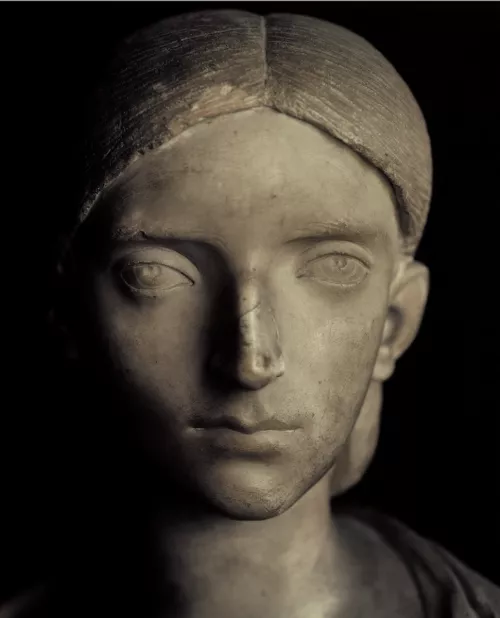

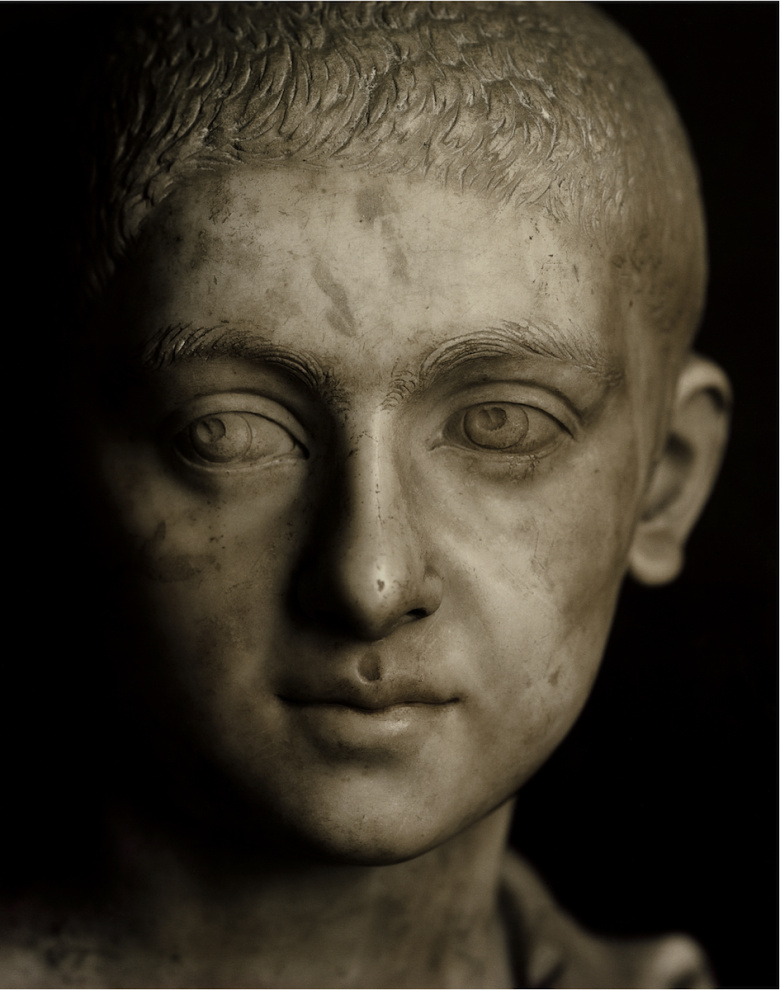

Che cos’è un ritratto? Se ci riferiamo al suo significato originario, al verbo che lo indica – ritrarre – dovremmo rispondere: un tirare indietro; meglio, un tirare via, dalla parte contraria. È stato solo nel Cinquecento con Pietro Bembo che il termine ha assunto il significato attuale di “opera d’arte che rappresenta una figura umana”. Quale sia la parte contraria evocata dall’etimologia, non è facile da dire. Di sicuro il ritratto era ed è un disegno, per cui, per estensione, possiamo assumere che sia uno schizzo, qualcosa d’abbozzato. Ma forse c’è un altro significato che questi due ritratti fotografici di Marco Delogu rendono esplicito. Il primo raffigura Cornelia Salonina, una donna della dinastia valeriana, moglie dell’imperatore Cornelio Valeriano; assistette all’assassinio del marito avvenuto nel 268 d.C., e forse fu uccisa lei stessa in quel frangente davanti alle mura di Milano, come raccontano le storie dell’epoca. Il secondo è un uomo: Alessandro Severo, successore del celebre Eliogabalo, di cui era cugino; divenne imperatore nel 222 giovanissimo; mite e buono, come tramandano le cronache, fu ucciso dai suoi soldati a 26 anni nel 235 nel corso della campagna contro le tribù germaniche. Da quanti secoli Salonina e Alessandro sono morti? Da almeno 18.

Eppure, guardando i loro ritratti sembrano vivi. Fissi, perché di marmo, e tuttavia vivissimi. Lei sembra fissarci; possiede la ieraticità d’una regina egizia, se non fosse per l’aspetto gentile che traspare dai lineamenti, seppur severi. Una severità che ispira distanza e insieme attrazione. Lui pare guardare di lato, per via dell’occhio destro. Possiede anche lui una dolcezza, che gli proviene probabilmente dalla giovane età. Poco più che un bambino – allora si poteva diventate re o imperatori a 12 anni –, ispira tenerezza. A rendere così presente il suo volto sono le sopracciglia e i capelli disegnati con mano abile da un bravo scultore dell’epoca. Sono dei ritratti? Certamente, ma sono anche delle fotografie. E come tali sembrano possedere qualcosa di più delle statue. La mano di Delogu, grazie a un sapiente gioco di chiaroscuro, ha trasformato le sculture in qualcosa di presente, di prossimo a noi. La fotografia nella sua bidimensionalità sembra più reale delle tre dimensioni del marmo. Possibile? Forse perché la fotografia è per noi l'immagine stessa della realtà? È così: qualcosa di misterioso ed enigmatico. Alessandro Severo, lui è più vicino che non Cornelia Salonina, là dove il viso allungato e il naso sottile di lei, oltre la fronte sottolineata dalla forma dei capelli sovrastanti, la rendono più austera, ovvero più lontana e distante.

Come racconta Emanuele Trevi nel testo di presentazione ai Ritratti romani di Delogu – queste due immagini e altre, ora ristampate da Punctum in una cartella a fisarmonica –, nel 1992 il fotografo espose alla Nuova Pesa di Roma i suoi scatti nella forma di Polaroid 20x25 cm; erano fotografie realizzate nella Sala degli Imperatori e nella Sala dei Filosofi ai Musei Capitolini. Un lavoro sperimentale il cui scopo era di dare vita a quel popolo di statue che abitavano le stanze deserte del museo. Trevi ricorda un’affermazione di Herman Melville, che di ritratti se ne intendeva, tratta dal suo diario romano: le statue a Roma sono una vera e propria popolazione, degna più di un censimento che di un catalogo. Un popolo di morti, si dovrebbe dire, eppure straordinariamente vivo. Con il suo gioco di luci e ombre Delogu ha trasformato i busti e le teste di questi morti in una realtà esistente. Non più solo documenti antiquari, o reperti archeologici del passato, ma persone. Da quando ho aperto questo album non ho più smesso di aprire e riguardare i fogli che lo compongono, fermandomi a lungo sulla coppia di Salonina e Alessandro.

A un certo punto l'ho lasciato aperto sui due ritratti affiancati, distesi sul tavolino della camera da letto la sera. E la mattina la prima cosa che ho fatto per vari giorni è stata quella di osservarli appena la luce filtrava dalla finestra: la fioca e grigiastra luce di questo inverno milanese. La scelta compiuta da Delogu di stampare usando il tono seppia, un bruno scuro che vira verso il giallastro, li rende più vivi del marmo bianco in cui sono stati scolpiti. Questo è il passaggio dalla statua alla fotografia, una cosa non da poco. Un effetto che cambia tutto. Qui la fotografia non è più il barthesiano è-stato, ma l’ancora-è. Un potere che possiede, e che non sempre i fotografi riescono a sfruttare a pieno. Sul tavolo, la notte, mi sembra che i due personaggi respirino e mi guardino. Certo non parlano. Quello che lo scatto fotografico dell’autore non è riuscito a ottenere, nonostante tutto, è di farli parlare. Le labbra sono chiuse, sigillate. Lei ha una bocca appena più grande, lui è invece munito di una bocca piccolina, infantile, minuscola. Se il fotografo fosse riuscito nel miracolo a dar loro parola – chi non ricorda la frase di Michelangelo al suo Mosè: “Perché non parli?" –, forse non li avrei tenuti lì aperti sul tavolino la notte. Così invece mi fanno compagnia: sono dei ritratti, cioè tirano da una parte.

Immagini: Marco Delogu, Salonina e Alessandro Severo, © Ritratti romani

Leggi anche:

Marco Belpoliti | Occhio Rotondo 30. Arcaico

Marco Belpoliti | Occhio rotondo 31. Plaid

Marco Belpoliti | Occhio rotondo 32. Finestra

Marco Belpoliti | Occhio rotondo 33. Conchiglie

Marco Belpoliti | Occhio rotondo 34. Tour

Marco Belpoliti | Occhio rotondo 35. Pugno

Marco Belpoliti | Occhio rotondo 36. Etna

Marco Belpoliti | Occhio rotondo 37. Bambini

Marco Belpoliti | Occhio rotondo 38. Pescatrici

Marco Belpoliti | Occhio rotondo 39. Macellaia

Marco Belpoliti | Occhio rotondo 40. Lettera 22

Marco Belpoliti | Occhio rotondo 41. Sguardo

Marco Belpoliti | Occhio rotondo 42. Inabitanti

Marco Belpoliti | Occhio rotondo 43. Scale

Marco Belpoliti | Occhio rotondo 44. Autoritratto

Marco Belpoliti | Occhio rotondo 45. Mano

Marco Belpoliti | Occhio rotondo 46. Tundra

Marco Belpoliti | Occhio rotondo 47. Occhio