Roversi e Coccia, traffico di luce

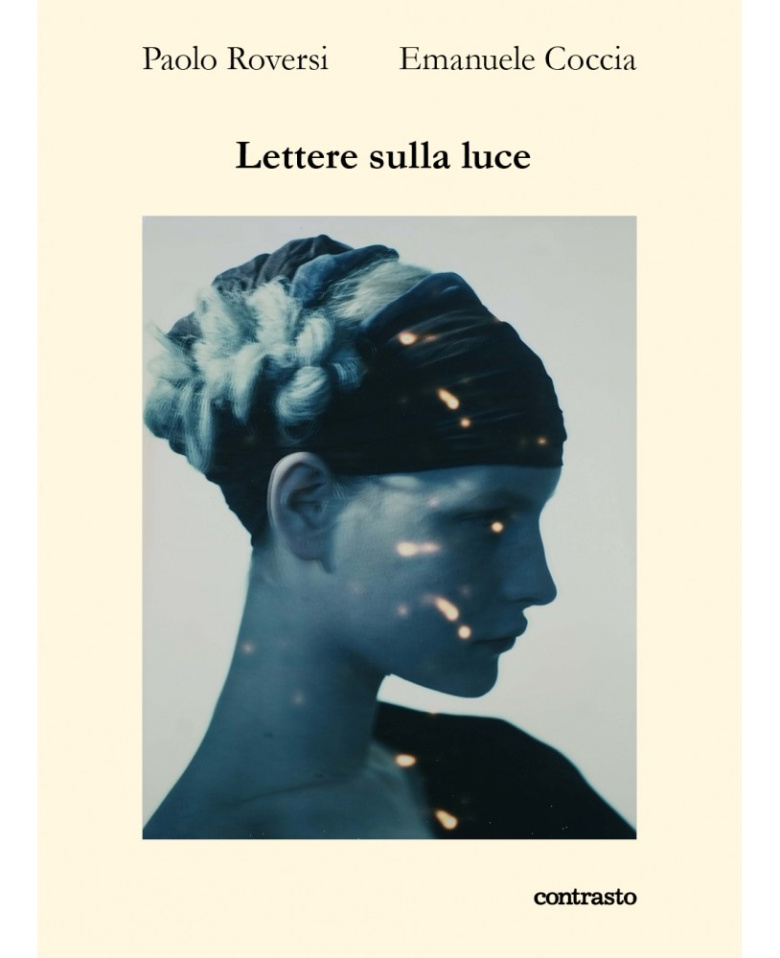

A partire dal titolo del carteggio che il fotografo di moda Paolo Roversi e il filosofo Emanuele Coccia hanno avuto modo di sviluppare negli ultimi anni, Lettere sulla luce (edito da Contrasto) è un bellissimo esempio per dire innanzitutto che la fotografia può essere scoperta attraverso il dialogo.

Roversi e Coccia, d’altronde, possiedono gli strumenti essenziali a tal fine: il lavoro sul campo di Roversi e l’astrazione intuitiva di Coccia; la coscienza storica e tecnica di Paolo e l’elaborazione di idee generali di Emanuele.

Il titolo, dicevamo, nella sua definizione immediata del contenuto del volume, contiene già al suo interno la parafrasi involontaria di ciò che da sempre la fotografia insegue: l’alfabeto contenuto sulla superficie della luminosità: le lettere scritte sulla pelle della luce. Tutto ciò che è illuminato, infatti, parla una sua lingua che il fotografo cerca di tradurre.

Lettere sulla luce è un epistolario introdotto da un testo di Erri De Luca e una premessa di Chiara Bardelli Nonino; un lungo dialogo tra chi lavora e familiarizza con la luce per la professione che esercita, e chi la pensa al di là della storia tecnica cui solitamente la si confina parlando di fotografia.

Seguendo il discorso tra i due autori scorgiamo anse nuove, insolite per il campo ristretto cui questa disciplina viene inserita: siamo, in questo caso, al di là della cronologia della sua scoperta, dei suoi tecnicismi, del suo vocabolario fatto di termini ormai abusati. Siamo alle porte del potenziale nascosto della fotografia, arte che nasce nell’elemento naturale più carico di conseguenze, implicazioni e significato: la luce è di per sé la porta aperta sulla comprensione della vita non soltanto in senso metaforico, ma prettamente fisico. Emanuele Coccia lo ricorda in più passaggi: la luce è dentro il cibo che mangiamo (“un traffico di luce che va di corpo in corpo”), è ciò che ci rende alieni, ovvero dipendenti da una fonte di energia extraterrestre, è la fotosintesi. La luce penetra in noi e si abbatte sulla materia dopo aver toccato e attraversato una moltitudine incalcolabile di altri da noi: sempre carica di tutto ciò che sfiora, porta a noi ciò che ha raccolto lungo il tragitto.

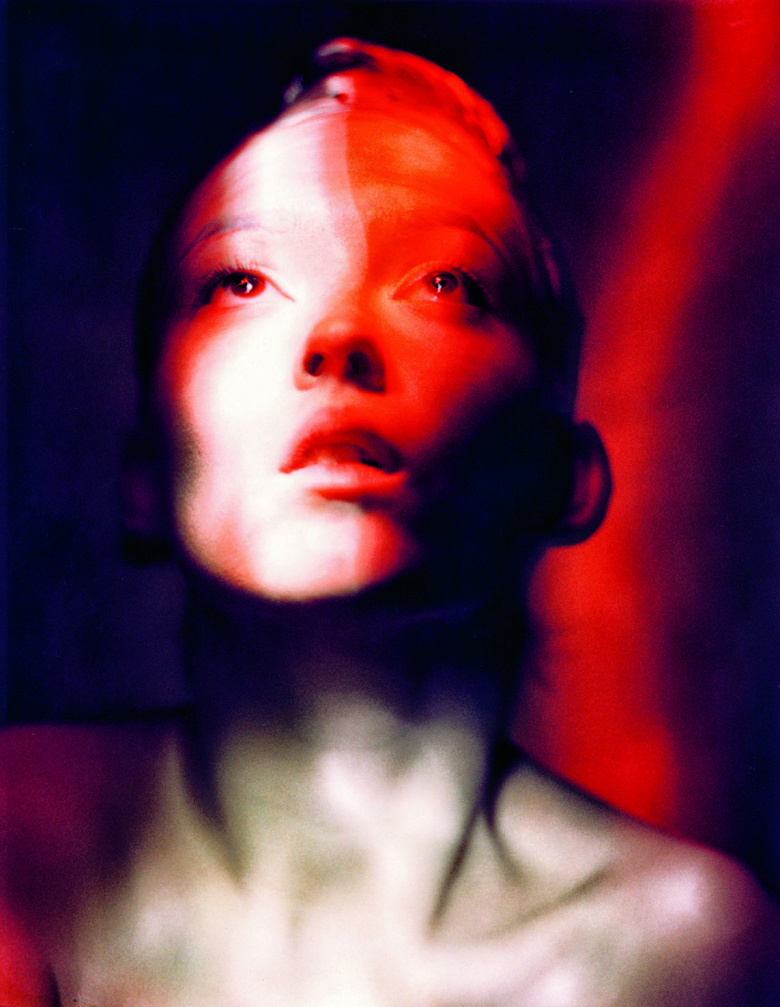

In questo discorso, dire luce significa dire fotografia: avviene come una compenetrazione delle due realtà che ci fa cogliere l’inestricabile dipendenza e il reciproco omaggio in cui vivono l’una e l’altra. La luce del sole, primo fotografo, “inchiostro cosmico” da sempre attivo, trova il modo di eternarsi nella fotografia e di continuare il suo potere rivelatore per gli occhi che la vedono. La fotografia in questo senso non può più essere intesa unicamente come strumento di governo di questa energia fisica, bensì diventa lo spazio di un culto nuovo, in cui la luce può abitare la stessa dimensione e lo stesso tempo dell’uomo, avvicinandoci alla comprensione del comportamento della sua potenza. Il fotografo si fa sacerdote, dice Coccia, o scriba del sole, sostiene Roversi, e sono veri entrambi i casi: in ambo i culti di riferimento, cristiano ed egizio, il divino si manifesta come forza da decifrare, incomprensibile ai più, talvolta invisibile. Il fotografo, allora, cercando di intendere le regole grammaticali della luce diventa il tramite di un messaggio, del discorso che la luce deposita sulla superficie dei volti, di tutte le cose.

Scopriamo con Roversi la sua scoperta (un’epifania condivisa) della luce naturale, quella che lui definisce “luce indiana”, e quel potere di una certa condizione luministica di rimanerci addosso nel corso degli anni, imponendoci di cercarla ancora e ricrearla. È ancora vivo, infatti, in Roversi il ricordo di quel viaggio in India, capace di insegnargli di guardare la luce che entra dalla sua finestra, la cosa più semplice del mondo, e saperla sufficiente per illuminare alla perfezione i suoi soggetti. Coccia raccoglie ogni goccia di significato contenuto allo stato latente nelle parole che gli affida Roversi, talvolta così personali, avvinghiate a una biografia di cui non ci fa segreto, dagli episodi dell’infanzia alle sue avventure professionali: il racconto di Paolo è il sostrato sopra il quale Coccia cammina cercando le conchiglie, come su una spiaggia i bambini, vedendo il luccichio di qualcosa che può essere portato sul piano dell’idea, del “vaticinio”.

Tutto ciò che leggiamo si muove sul filo sottile di uno scambio in cui le due parti si alimentano a vicenda, passandosi il testimone con naturalezza e amplificando sempre il messaggio precedente nelle rivelazioni nuove che generano il pensiero e il ricordo.

In questo caso, il lettore è chiamato ad assistere alla connessione tra due menti affascinate dalla stessa sostanza, come due amanti senza conflitto dello stesso oggetto di desiderio: attraverso la corrispondenza si delinea un profilo, si gonfia e matura il corpo sempre giovane della luce, la sua anatomia magnetica. Roversi viene definito infatti da De Luca “corteggiatore della luce”.

Se è vero che il dialogo è sempre un rito, e la comunicazione sempre una magia, quello a cui danno avvio Coccia e Roversi è una danza attorno al totem dell’illuminazione: con loro danziamo anche noi che ne leggiamo i passi scritti sulla pagina.

Roversi racconta a Coccia – e ora anche a noi – che da bambino viveva la propria cameretta come una sorta di grande camera obscura da abitare, in cui lui era la sostanza fotosensibile capace di catturarne i segreti, le visioni, i fantasmi. A questo punto capiamo che Paolo Roversi è William Blake, preso da sempre dalla visione degli angeli. Mentre Emanuele Coccia si fa incubatore delle conseguenze concettuali di queste visioni e delle intuizioni del fotografo, traduttore estremo delle implicazioni del suo lavoro.

Vediamo infatti, lungo il tragitto dell’epistolario, molte immagini di Roversi: naturali pause di riflessione in cui scorgiamo sottotraccia il pensiero del fotografo, il rapporto con le sue muse di cui a lungo parla a Coccia, e l’epifania dell’incontro con le modelle che lo hanno accompagnato negli anni del suo lavoro. Kate, Natalia, Saskia, “stelle del firmamento” del fotografo, sono i volti di quell’umanità capace di trovarsi rispecchiata nell’altro: il ritratto diventa specchio mai identico di un volto vero e allo stesso tempo eterno modello di ogni lineamento umano, spiega il filosofo.

In questo atteggiamento rinnovato di concepire la fotografia come il connubio più felice tra spirito e tecnica, lontana ora dal discorso più meramente meccanico e scientifico, o squisitamente estetico, la fotografia si fa (finalmente) disciplina umanistica, protesi del pensiero e linguaggio della coscienza. Quasi religione autonoma, addirittura meditazione nel suo essere presente nel “qui e ora” di ciò che vede e conserva.

Sottratta allo schema rigido dei generi – contro cui si abbattono sia Roversi, che Coccia – al di là della meccanica e della stessa arte, la fotografia resta ancorata alla sua sostanza di tentativo puro di connessione dell’umano col mondo. Assolutamente obsoleta la conclusione di Barthes, dice e ribadisce Coccia, che la fotografia sia il ricordo di ciò che è stato, il “ça-a-été” di un evento passato: la fotografia è un portale che apre a mondi e tempi diversi e simultanei, in cui convergono il passato e l’al di là, l’eterno e il sempre nuovo.

Il 21 novembre 2021 Paolo Roversi così scriveva a Emanuele Coccia: “Ogni fotografia contiene questa ambiguità: è una piccola morte, un attimo di tempo trafitto, ma è sempre anche una sorta di resurrezione. [...] Viene sempre dall’al di là la fotografia.” Il ricordo conservato nell’icona ci si affaccia sempre rinnovato, in un’aura che permette al soggetto di tornare a noi come da un’altra vita. Coccia rispondeva così, il 20 dicembre dello stesso anno: “una fotografia non è una modificazione dello spazio, è una torsione speciale che imponiamo al tempo. [...] Diventati luce, ovvero diventati fotografia, il volto, la situazione, il gesto o l’avvenimento potranno viaggiare nel tempo, vivere già nel futuro, e rompere così la relazione di esclusione reciproca tra passato, presente e futuro.”

Così la fotografia diventa il terreno visibile in cui si compie la temporalità duplice degli angeli, abituati a condividere simultaneamente l’attimo e l’eterno (ancora Coccia).

Attraverso le Lettere prende forma gradualmente la consapevolezza del grande paradosso che risiede nella fotografia, nata sull’onda positivista della Francia del XIX secolo e considerata a lungo traccia fedele e inconfutabile della verità del reale. Con Roversi e Coccia, la fotografia diventa esercizio onirico, oltre che spirituale, teso verso il dubbio della rappresentazione e dell’identità riprodotta. Ciò che vediamo non potrà mai essere la trascrizione completa di un soggetto, che continuerà a mantenere il proprio mistero anche all’interno dell’immagine che lo intende ritrarre. Il nutrimento della fotografia è il segreto nascosto del visibile, mentre la luce si accompagna al mistero che continua a celare, strana contraddizione della sua natura.

Questo aspetto può portare a riflettere su ciò che si dice sui buchi neri. Sembrerebbe infatti che al loro interno le leggi fisiche che regolano il nostro mondo si invertano: un corpo potrebbe essere in grado di muoversi nel tempo come noi ci muoviamo nello spazio, mentre a rimanere immobile sarebbe lo spazio, a differenza del tempo unico che viviamo noi sulla Terra. Con la fotografia non è diverso: la mobilità temporale di cui abbiamo parlato sopra convive in effetti nell’unico spazio dell’immagine.

In questo senso la fotografia, ripensando anche a più passaggi del dialogo tra Roversi e Coccia, può essere considerata una costola dell’astronomia, più che dell’arte figurativa o del progresso tecnico-chimico. La luce, d’altro canto, non è che il tramite che permette alla coscienza di attivarsi, di percepire la connessione con ciò che la circonda: noi siamo satelliti che assorbono e riflettono la luce del Sole, come la Luna, ci ricorda Coccia; viviamo immersi nel dialogo amoroso che lega la Terra alla sua stella, nel loro infinito epistolario di cui le Lettere sulla luce si fanno eco, e compiuta riproduzione.

In copertina, © Paolo Roversi, Natalia, Parigi, 1996.