Elio Grazioli, il critico in mostra

A fine settembre Elio Grazioli ha inaugurato una mostra in cui l’oggetto non era uno o più artisti scelti da lui, ma lui stesso. Si intitolava Ritratto del critico da giovane. Nella prima stanza della “galleria” luogo_e, a Bergamo, sulla parete di sinistra erano appese al muro delle cartoline con le riproduzioni di opere d’arte, del passato e del presente, sintesi dei suoi sguardi di allora, dei primi anni della formazione fatta di visite a musei, chiese, monumenti. Di fianco venivano poi alcuni libri: Dora Vallier, L’Art abstrait (1967), Marcelin Pleynet, L’enseignement de la peinture (1971), poi Hubert Damisch, Giulio Carlo Argan, Filiberto Menna. Tutti sottolineati e appuntati. Sono i suoi primi libri da giovane critico, libri di studio, e poi la sua tesi di laurea al Dams di Bologna, dedicata al gruppo francese Support/Surface e poi il suo primo libro: L’altra metà dell’arte (1987). Nella seconda stanza e anche nella prima le opere esposte erano di artisti cui è stato legato: Daniel Dezeuze, Pietro Fortuna, Duccio Berti, Vincenzo Agnetti. Spiccava un bellissimo ritratto di Kafka opera di Libero Concordia (1985), poi Luca Vitone, Amedeo Martegani, Marco Cingolani, Luca Pancrazzi, suoi sodali nel passato. Inoltre c’erano suoi disegni, di Elio, realizzati per l’occasione, con opere sovrapposte degli artisti citati lungo il percorso: Matisse su Correggio, Pinelli su Dezeuze, Kosuth su Velàzquez e altri. Nel libretto che accompagna la mostra si è fatto anche un ritratto sovrapponendosi al ridisegno della copertina del libro di Dora Vallier. Infine c’è anche la collezione della sua prima rivista: Ipso facto. Il tutto compreso tra il 1971 circa e il 1991. Una strana mostra, o almeno singolare. Così mi è venuto voglia di parlarne con lui, per capire meglio. Ho registrato questa conversazione durata un’ora qualche settimana dopo in Università, nella stanza che abbiamo condiviso per vent’anni circa. Elio è andato in pensione a ottobre avendo compiuto 70 anni a gennaio.

Perché questa mostra?

Ho una lunga collaborazione e amicizia con luogo_e, che prima era una libreria di arte di Luciano Passoni; andato in pensione ha convertito lo spazio in luogo espositivo e di incontri, mantenendo un legame con i libri. Ho già fatto lì da loro delle mostre in modo molto libero, come desidero. Mi hanno detto: ci piacerebbe una mostra tua, su di te. Ci ho pensato a lungo, era imbarazzante, strano. Ho trovato questa formula, rifacendomi per il titolo a Joyce naturalmente, e giocando sul fatto che sono un critico e non un artista, dove ho evocato un percorso di formazione che è mio ma nei suoi aspetti strutturali è un po’ di tutti, più o meno: tutti abbiamo amato certi artisti e non altri, certi libri, alcuni dei quali ci sono rimasti nella memoria, abbiamo incontrato artisti nostri coetanei o poco più giovani, e così via. È una mostra del Critico, non solo di Grazioli.

Il primo tema che emerge dalla mostra e dal testo che hai scritto nel piccolo quaderno che la accompagna è quello della bellezza dell’arte contemporanea. Dopo aver raccontato il tuo percorso, gli incontri, la tesi di laurea, tuo fratello Luigi, emerge il tema della “bellezza”. Lo hai scritto: “Il tema della bellezza dell’arte contemporanea è in effetti un argomento che sentivo e sento molto, se ne parlava anche molto, soprattutto con i detrattori e gli scettici”.

Non è la questione della bellezza in sé stessa, però chi studia arte si pone questo tipo di problemi e quando si occupa di arte contemporanea sente spesso gli altri dire che l’arte contemporanea non è più bella, quindi dove è finita la bellezza? Però io ho cominciato con questo altro pensiero: perché ci piacciono artisti così diversi tra di loro. Un pensiero che mi ha preso da molto giovane e porsi questa domanda vuol dire cercare un fondo della storia oltre che il proprio personale rapporto con la varietà, la diversità e la differenza delle opere d’arte. E quindi non è la bellezza in senso estetico, ma una bellezza pensata in uno spettro molto più ampio, che riguarda anche la cultura, l’inconscio. Quindi, tornando alla bellezza dell’arte contemporanea, allo stato attuale delle cose sono convinto che c’è una bellezza in questa arte, che naturalmente non risponde più ai canoni, ai parametri del passato, che è poi molto vasto e ha già cambiato molte volte parametri, molto più di quanto pensiamo di solito riferendoci alla classicità o a nozioni simili. Vorrei che fosse il mio un grande invito a elaborare la propria concezione della bellezza. Esiste la bellezza delle idee, delle formule matematiche; in tutti mestieri, se uno lo fa bene, si dice che è un artista; quindi l’arte è più un modo di fare le cose che un oggetto-opera. Questo mi interessa, ha a che fare con il mio lavoro.

Colleghiamo questo tema della bellezza con un’altra cosa che scrivi nel libretto della mostra, là dove parli della Teoria della nuvola di Hubert Damisch. Scrivi che ti interessavano mostre intorno a un’idea, mostre che rendono visibile delle scelte, negli accostamenti, nell’argomentazione, nell’allestimento; ad esempio, il tema della nuvola. Che anno era quello della tua lettura di Damisch?

L’ho comprato quando è uscito, forse il 1972. Conoscevo bene il francese e con mio fratello Luigi compravamo diversi libri in quella lingua, costavano anche meno di quelli in italiano. Nel libro di Damisch la “nuvola” non era semplicemente un tema in senso generale, iconografico o simbolico, ma un soggetto strutturante, che veniva riportato nel modo di argomentare e nel modo di interpretare le immagini, la storia dell’arte, le categorie dell’estetica. Questo anche per il modo di selezionare le opere e di accostarle nel libro stesso. A qualche anno di distanza ho trovato spesso, quando andavo regolarmente a Parigi, delle mostre curate in questo modo, cioè in base a un’idea strutturante. È un modo, per fare un altro esempio, che è stato ripreso nella mostra sull’Informe di Rosalind Krauss e Yve-Alain Bois del 1996, per non parlare degli Immatériaux di Lyotard, del 1985.

Usi l’espressione “nozione operatoria”. Cosa significa?

È appunto la definizione di Krauss e Bois: vuol dire che opera a tutti i livelli; è strutturante il pensiero, il modo di esporre, di accostare, di operare la selezione, problema grandissimo per chi si occupa di arte e di critica, e con esse di pensare la storia, che troppo spesso identifichiamo solo con una linea principale.

Subito dopo aver parlato di questo tema nel tuo scritto per la mostra dici che dipingevi, e avevi esposto prestissimo. Che anni sono questi?

Credo che la mia prima mostra personale sia stata nel 1974, o forse anche prima… Nel 1974 svolgevo il servizio militare e feci una mostra durante una licenza. Avevo vent’anni. Ho esposto da solo o con altri. Erano belle occasioni, ad esempio a Trento mi ha presentato Franco Rella in catalogo.

L’idea della nozione operatoria non veniva forse dal fatto che dipingevi? Che hai usato lo sguardo da artista, per scegliere le opere e i temi?

Non consapevolmente all’inizio, però cogli qui un punto importante per me. Il fatto che dipingevo, che tentavo di fare l’artista, è rimasto, per cui ho sempre avuto un approccio segnato da questo aspetto: vedo le cose dell’arte anche dal di dentro, mi interrogo sulle motivazioni dell’artista, mi chiedo come e perché ha fatto quel segno, quel gesto, quell’invenzione.

Forse questa parte potrebbe stare sotto un titolo diverso da quello che gli hai dato nella mostra. Ovvero non “Ritratto del critico da giovane”, ma “Ritratto del critico come artista”?

Non vorrei che fosse così, perché quello che mi interessa è vedere come le categorie che noi usiamo siano date per definite; ad esempio: artista, critico, gallerista, direttore di museo sono categorie rigide. Già con le avanguardie le cose erano cambiate. Cosa è una galleria oggi? Cosa è un museo? Su questo ci sono grandi dibattiti, perché quando dici “artista”, e quando dici “critico”, lo chiudi dentro quella categoria. Poi bisogna dire che il mondo dell’arte è mentalmente molto chiuso su sé stesso, con il suo modo di pensare non esce da lì, dà per scontato di dover parlare di determinate cose.

Quali?

Sono i discorsi che fanno gli artisti e i galleristi tra di loro senza andare né a fondo nelle questioni che mettono in causa le persone, né a livello di realtà sociale, nonostante prendano le questioni sociali come argomento. Oggi poi c’è una vera e propria voga, siamo in presenza della dittatura dei contenuti; si fanno mostre sull’ecologia, sull’intelligenza artificiale, eccetera, e tutti gli artisti devono essere politicizzati. Ma poi cosa fanno? Generalizzo, ma solo a scopo euristico.

Leggo nel tuo testo: “Io mi sentivo forte della teoria che elaboravo, nutrendomi di letture vaste e impegnative”. Che nesso c’era tra il tuo dipingere e l’esserti formato sui libri teorici?

Sono stato un formalista, forse lo sono anche adesso. Non nel senso negativo di una esasperazione della forma. Quando mi hanno fatto capire cosa era l’arte astratta, ho fatto questo salto: la forma determina il contenuto. E da lì ho continuato a elaborare la questione. Tuttora sono convinto di questo asserto: tu puoi dire tutto quello che vuoi, ma se non adotti una forma convincente, corrispondente, il tuo contenuto diventa falso.

Di recente sei tornato, se non proprio a dipingere, almeno a disegnare. Durante la pandemia hai fatto un lavoro che hai pubblicato: Album, pubblicato da Johan & Levi, “L’arte contemporanea per sovrapposizioni”, il sottotitolo, in cui sei partito da opere di artisti diverse che hai sovrapposto disegnandole tu.

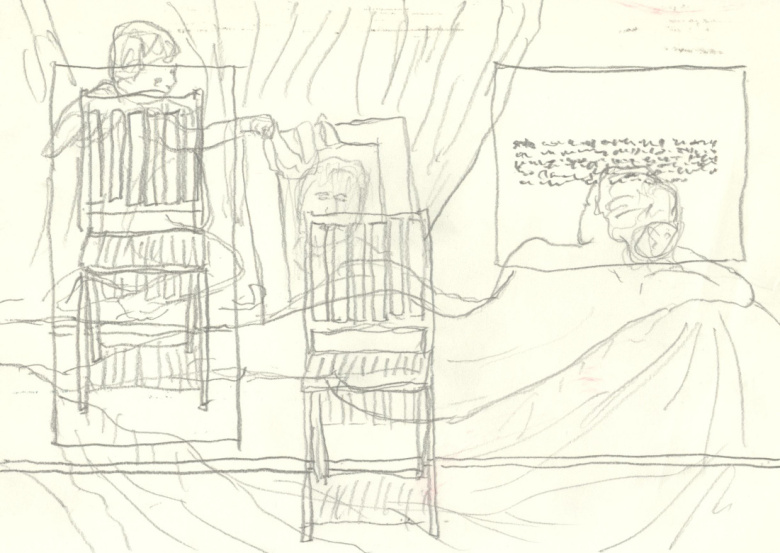

In realtà non ho mai smesso di disegnare, l’ho sempre fatto, ma per me. Ho disegnato tantissimo, lavori su carta perché non avevo più voglia di avere un atelier e non volevo lavorare in casa con la trementina che puzza. Quindi uso la carta e i colori a tempera, a acquerello, quello che capita. Non c’era ragione di esporre; diciamo che ho preferito che il lavoro del critico e poi l’insegnamento avessero la precedenza. Questo mi ha dato una certa libertà cui tengo. Però questa volta ho avuto un’idea che mi è parsa condivisibile, perché questo lavoro di sovrapposizioni mi sembra una riuscita idea di elaborazione del disegno ma anche del pensiero. È un po’ quello che dicevamo prima. In questo caso è una “pratica operatoria”, che si ripercuote sia sul mio modo di pensare sia sul modo di intendere la storia dell’arte. Ecco perché ho fatto quel libro, Album, dove mi sono dato la libertà di scrivere della storia dell’arte in una maniera che corrisponde al mio modo di pensarla. Ho disegnato due opere che sceglievo, opere di autori di periodi diversi, sovrapponendole per delle ragioni che di volta in volta mettevo alla prova. Quindi non sono predeterminate, non ho pensato prima, sono andato dietro a delle intuizioni o ad altre suggestioni. Mentre insegnavo, leggevo e pensavo, decidevo delle opere e le disegnavo. Mettendone due, a volte anche tre, una sopra l’altra il disegno fa emergere delle cose. Il Surrealismo mi ha dato molto da questo punto di vista. Abbiamo fatto un numero di Riga su Max Ernst… questi disegni sono come dei frottage che fanno venir fuori dei contenuti che acquistano un potere visivo, anche e soprattutto perché vanno a formare una “terza” opera, o immagine, che è ulteriore, soprattutto con il disegno, che non è coprente, ma “trasparente” e quindi mostra tutto sullo stesso piano, o in una dialettica singolare di profondità differenti, nel duplice senso del termine.

Quindi ha un ruolo molto importante per te l’inconscio?

Beh, per me l’inconscio conta molto. Se esiste bisogna prenderne atto. Mi sono sempre trovato a disagio con i razionalisti. Già in università, quando ho fatto il DAMS, mi ricordo docenti come Eco, Nanni e altri, che vi insegnavano e dicevano: Sì, va beh, però bisogna avere il controllo, usare la razionalità. Ma non è vero, l’inconscio è della razionalità, non è l’opposto, non è l’irrazionale, come spesso si crede.

E come entra questo aspetto nel lavoro del critico?

Entra nel mettersi in causa. Quello che scrivo ha sempre qualcosa di me. Non lo sbatto in faccia, sia chiaro, nel senso di un modo maleducato o esasperato di fare le cose. È prima di tutto nella forma.

A un certo punto abbandoni la pittura per scrivere. Cosa ti ha spinto a questo?

È stata una occasione. Gli amici del paese dove sono nato, e dove vivevo, mi hanno chiesto di recensire le mostre che organizzavano in uno spazio che si chiamava Arte Incontri per un mensile locale, e ho cominciato a farlo. E questo ha attirato l’attenzione degli artisti che recensivo, che erano dei bravi artisti, anche grandi, come Dadamaino, la quale mi ha voluto molto bene e mi ha seguito molto. Hanno cominciato a chiedermi cose più impegnative. Poi una gallerista, che è tuttora attiva, Marcella Stefanoni della galleria Artra, mi ha fatto scrivere nei primi cataloghi. Studiavo gli artisti francesi e stavo scrivendo una tesi sul gruppo “Supports/Surfaces”, e una delle prime mostre di Marcella era stata di Daniel Dezeuze, che amavo tantissimo e per il quale ho scritto un testo. Poi sono venute altre occasioni. Finché il 24 dicembre, vigilia di Natale, ricevo una telefonata di un signore che si chiamava Giancarlo Politi. Mi dice: Ho saputo che saresti disposto a fare un lavoro di redazione. Sono cascato nel momento giusto: “Flash Art” aveva bisogno di un redattore che non aveva, e io sono stato il primo. Era il 1981.

Dunque, per otto anni hai fatto il redattore. Li hai definiti “anni eccitanti e tormentati”. Perché?

Eccitanti perché eravamo al centro della informazione artistica internazionale, e non solo italiana. La rivista con tutti i suoi limiti aveva un ruolo importante: artisti e critici ambivano a essere su “Flash Art”, e io avevo 27 anni, non ero più giovanissimo, però ero dentro una nuova esperienza importante. Eravamo a Milano, passavano tutti da lì. È stato un colpo di fortuna, molto grande. Tormentato anche perché da un lato, come ho detto, il mondo dell’arte è un po’ autoreferenziale, si chiude, ma anche per i rapporti interni alla rivista. A un certo punto le cose sono esplose. Con la seconda metà degli anni Ottanta, il cosiddetto “postmodernismo”, di cui parlavano tutti, nella mente di Politi, il fondatore e proprietario della rivista, si era tradotto nella formula: il mercato ha ragione. È una semplificazione, ma era l’idea che l’economia detta i modi e i tempi. Per usare la formula di Lyotard, il Grande Racconto rimasto era quello dell’economia. A me questo è sembrato un alibi per far passare avanti le ambizioni economiche. C’è stato anche un altro punto che ha determinato il mio tormento: mi sono accorto che i miei colleghi, che scrivevano per “Flash Art”, si nutrivano solo di “Flash Art”, e quindi che il mondo dell’arte italiano stava diventando di seconda e terza mano: scrivo di questo movimento artistico americano, di cui ho visto solo alcune cose in Italia, che arrivano di seconda mano, almeno all’epoca… Noi non avevamo l’economia per sostenere la prima scelta. Per cui l’eventuale errore di giudizio si perpetuava e si dilatava negli interventi che seguivano sulla rivista. Questa cosa mi ha molto turbato.

Dell’arte italiana di questo periodo che citi nella mostra, Arcangelo e Libero Concordia, ad esempio, cosa costituivano per te rispetto al lavoro nella rivista? Era un’altra cosa o erano dentro a questo mondo?

Erano dentro. Ho scritto i primi articoli editoriali proprio parlando di loro. Ma per non fermarmi a questi due nomi o altri, la mia idea, che credo di aver messo a fuoco visivamente in questa occasione, è che io mi sono sempre chiesto che cosa di mano in mano stava cambiando; quindi mi sono sempre interrogato sulle nuove generazioni che venivano avanti. Dall’arte astratta sono passato alla Transavanguardia, poi ho cercato con i nomi che evocavi e poi con altri, finiti gli anni Ottanta, degli artisti dei gruppi che allora venivano chiamati milanesi, genovesi, piombinesi, eccetera.

Nel 1988 lasci “Flash Art”, pubblichi una fanzine fatta in casa, “Ipso Facto”, con Marco Cingolani e quindi comincia una avventura diversa, perché tu eri diverso o perché gli artisti erano nuovi? Cosa resta dell’elemento da cui eri partito, del tema formale?

Diversa perché non sono più a “Flash Art” e ho chiuso quel capitolo; quindi non sono più al centro di quello che accade, non ho più le spalle coperte dal mio ruolo di redattore, e mi butto per conto mio, grazie al fatto che ero circondato da questi artisti che in qualche modo mi lasciavano fare e anzi contribuivano. “Ipso facto” è questo: una nuova generazione che mi ha accompagnato facendo opere apposta per la rivista. Era composta da contributi inediti di ciascuno. Cosa è rimasto? “Ipso facto” non è una rivista, non si capiva bene cosa fosse, era fatta con una struttura molto regolata: ogni lettera che compone il titolo doveva essere l’iniziale del titolo del contributo che veniva fornito dagli artisti o dai critici e intellettuali invitati. Lo stesso formato era una forma. Io insegnavo all’Istituto Europeo di Design e i grafici mi prendevano in giro per questo, perché era un formato molto verticale, un foglio A3 piegato in verticale; non era tascabile e non si maneggiava facilmente.

Il tema formale che ti era caro, come c’entra con quei gruppi che hai chiamato “milanesi”, “genovesi”, “fiorentini”, “piombinesi”?

È una domanda impegnativa. Ho trovato che la parte che mi incuriosiva di più di questa generazione, che erano i milanesi, aveva una concezione della forma molto libera per me nuova, che non trovavo in altri. Addirittura anti-formalista per alcuni aspetti. Una forma che vuole essere al tempo stesso sia libera sia costrittiva. Faccio l’esempio che mi pare più evidente e anche più noto, perché Stefano Arienti è forse l’artista di quella generazione più noto in Italia. Piegava i fumetti facendoli diventare delle forme che chiamava di volta in volta “turbine” o altri titoli evocativi. Che tipo di forma è? mi sono chiesto. Da un lato, è molto costrittiva, perché pieghi, è un lavoro meccanico, ma del lavoro meccanico comprende anche l’effetto di liberazione, di oblio di quello che stai facendo, proprio perché meccanico. Questo si traduce in una visione del rapporto con la forma molto interessante. Adesso lo sappiamo: veniva da Alighiero Boetti, artista che abbiamo studiato più approfonditamente penso anche per merito di questa generazione di artisti, dei “milanesi” Arienti, Martegani, e anche di Pancrazzi e Bobo Mariscalchi e altri. Questi due ultimi erano stati assistenti di Boetti. Boetti faceva dei quadratini e la regola detta la formula, ma permette nel contempo la libertà della variazione e la riflessione sul funzionamento del fare e del pensiero. Questa è la forma: prendere insieme le due-tre cose, non come opposizioni o contraddizioni, ma come fili di un nodo. Quello che, con una formula di Pancrazzi che non ho più dimenticato, e con cui chiudo la mostra: “Simmetria variabile variata”. Così lui titolò la sua prima mostra personale, per la quale io scrissi il testo in catalogo.

A un certo punto nel testo del libretto usi il termine “atteggiamento”. Ha a che fare con questo tema della “forma”?

Sì, assolutamente. È una battaglia che ho sempre perso, anche con gli artisti, ma su cui insisto. Mi ricordo a proposito della mostra intitolata Una scena emergente che curai al Pecci di Prato. A dire la verità, la parola “atteggiamento” non è proprio giusta, sarebbe meglio chiamarla “attitudine”, ma questa parola richiama altri significati per cui ho mantenuto quel termine.

Lo hai messo tra virgolette.

Non è l’atteggiamento come lo usiamo nel linguaggio colloquiale: mi atteggio a. Non è questo. È la questione che sei artista a monte, quello che una volta chiamavamo, in tutt’altro contesto, la “forma mentis”. A me interessano tra gli artisti quelli che hanno a monte un modo di fare, un modo di pensare di cui l’arte che fanno è il risultato. Quando insegni, come ho fatto, per quindici anni in una Accademia di Belle Arti, ti accorgi che i giovani pensano di dover avere un’idea da tradurre attraverso un linguaggio visivo, che è quindi un’applicazione, o meglio: la dimostrazione dell’idea. L’arte concettuale ha un po’ avuto questo influsso negativo. È la differenza tra “concetto” e “idea”. Loro pensano di dover avere un concetto da tradurre. Ma, secondo me, non è così che funziona l’arte. L’idea è a monte, ti spinge, tu fai: artisti si è e non si diventa – un aspetto un po’ duchampiano, ma l’atteggiamento è a monte e non a valle: artista si diventa costruendo o sviluppando un atteggiamento.

La mostra Una scena emergente chiude questo periodo. Siamo nel 1991. Chiude una storia o la apre?

Chiude e apre, nel senso che è l’esito del periodo precedente, per cui nella mostra non per niente ci sono quei gruppi di cui dicevo, in particolare i due fronti milanesi, una parte dei genovesi e una parte dei fiorentini. I piombinesi, che all’epoca erano altrettanto noti di questi, dovevano esserci ma vennero a mancare per litigi interni all’organizzazione dell’esposizione. Ci dovevano essere artisti romani, che vennero meno, per cui la mostra fu un po’ manchevole, però rispecchiava quello che si stava facendo nell’arte delle nuove generazioni in quel momento. È dunque un po’ l’esito di questo percorso. È stata una chiusura, perché a me capita quando faccio una cosa chiudo un po’ per passare ad altro, ma anche nel senso che quando agisci fai anche esplodere delle situazioni, come è accaduto in una esposizione di questo genere: gli artisti nel momento di fare l’esposizione ti riconoscono, poi cominciano a discutere. Quello che accadde dopo Una scena emergente è che per un po’ volli cercare di tenere insieme questi gruppi così eterogenei, che però litigavano tra di loro e quindi rendevano tutto difficile.

Dopo non hai più fatto una mostra di queste dimensioni: avevi fatto un percorso e ti si è offerta l’occasione per esporre gli artisti che ti erano interessati al Pecci di Prato nel 1991. Dopo come hai proseguito come curatore, non hai più fatto delle mostre di sintesi?

Sono occasioni che ti vengono offerte, e se non sbaglio era la prima mostra di giovani artisti in una istituzione museale in Italia con una ambizione panoramica; un’occasione che non capitava sovente in Italia, dove allora c’erano pochissimi musei. Si diceva all’epoca che l’Italia era indietro rispetto a quanto accadeva all’estero da questo punto di vista e un po’ è stato così. Poi mi sono detto: Basta fare mostre di questo tipo, non mi interessava più, e poi c’era il fatto che questa non era un’esigenza sentita dagli artisti, e quindi ho cercato situazioni più omogenee. Feci un’esposizione a Parigi con una galleria ricca che acquistò tutte le opere, intitolata Passioni, con i milanesi, intendo Arienti, Martegani, Dellavedova, Adriano Trovato, un artista del gruppo di Lazzaro Palazzi, e Antonio Catelani, fiorentino. Cominciai come curatore a fare delle mostre a partire da idee mie. Quindi feci una mostra molto problematica intitolata A scatola chiusa nello spazio Viafarini di Milano nel 1992. Chiedevo agli artisti un’opera che chiudevo in scatola, quindi non si vedeva, e l’esposizione era composta da scatole di dimensioni diverse; il pubblico si muoveva in mezzo a queste scatole e poteva eventualmente acquistarle ma senza sapere cosa stava comperando. Occultavo le categorie in base alle quali troppo spesso il mondo dell’arte, secondo delle regole dettate, si confronta con le opere.

Un gesto dadaista e anche una risposta alla Scena emergente, è la Scena sommergente…

Anche questo, è vero. Maurizio Cattelan mi rispose rifiutando di partecipare perché era una mostra mia e non degli artisti. E questo c’entrava senza che io me lo fossi detto esplicitamente: era come se l’artista fossi io.

Questo è quello che chiami l’atteggiamento?

Cominciai a pensare di fare il critico in questa maniera… creativa, fuori dalla categoria, anche nei testi mettevo degli inserti che normalmente vengono definiti letterari, tanto che mi ricordo che ci fu un artista che non riuscendo a convincere il gallerista riguardo al testo così come l’avevo consegnato, mi disse: Ma se vuoi estrapolo le parti letterarie, ho una rivista interessata a pubblicarle. Mi rifiutai. Per me l’operazione era così. Anche i numeri di Riga che abbiamo fatto insieme in quegli anni, i due numeri sull’Italia, rispecchiano questo: ci vuole una forma per parlare delle cose. Trovammo la forma della corrispondenza, dei materiali diversi, corrispondeva al nostro travaglio su queste questioni.

Di cosa vivevi allora, dopo che avevi abbandonato Flash Art? Insegnavi, giusto? Cosa voleva dire fare l’insegnante dopo che eri stato artista, poi critico?

L’offerta di insegnare fu un elemento determinate nel lasciare Flash Art senza rimpianti, perché pensavo che mi sarebbe piaciuto insegnare.

Perché?

Non lo so. Forse mi piaceva quel tipo di rapporto con gli studenti, interloquire con loro, immaginavo l’insegnamento in quel modo. Avevo letto tanto, avevo scritto molte cose, per carità cose che a rileggerle adesso mi fanno uno strano effetto. L’insegnamento mi sembrava una cosa interessante e libera per me.

Sei vissuto di questo? Ha avuto una importanza nel lavoro di critico che vivessi di quel mestiere e non del lavoro con gli artisti e le gallerie?

Sì, questo però con grande incomprensione delle persone intorno a me. Il mondo dell’arte vuole che tu faccia il critico, vuole che tu corrisponda a quella categoria. Ancora adesso. Pensavo: voglio fare quello che mi interessa. Vado a vedere le mostre che voglio e non nei giorni d’inaugurazione, nessun obbligo di categoria. Per questo non ho più avuto molte altre occasioni. Poi fui coinvolto in una scuola di recente fondazione che mi ingaggiò come direttore. Una nuova esperienza con nuove persone, un colpo di fortuna.

E il critico?

Quello che mi capitava. Se ho avuto un difetto è quello di non aver cercato io stesso le occasioni. Sono rimasto molto legato alla vita normale, con la famiglia, con una figlia. Ero consapevole che non mi era facile prendere su e andare negli Stati Uniti a promuovermi, a organizzare mostre lì, e che quindi dovevo stare a quello che ero. Degli artisti, come accade anche adesso, mi chiedono di scrivere per un catalogo o una pubblicazione; qualche galleria, così ho organizzato delle esposizioni. Ho fatto il critico in questo modo. Finché ho scritto dei libri.

Ti sei occupato di fotografia…

Anche questa è una strana storia. Insegnavo all’Istituto Europeo di Design, a Milano, dove avevo un solo corso. Qualcuno allo IED mi dice: Non ti andrebbe di fare un corso di fotografia per il serale? Accettai.

Avevo il tempo per farlo e ho cominciato quell’esperienza. Chiedo agli studenti: Cosa vi interessa? Loro mi rispondono: Il corpo. Per cui feci una parte del corso su questo tema e scoprii che in italiano non c’erano testi sull’argomento. C’erano in francese, e naturalmente in inglese. Preparai il corso con questi strumenti. Eravamo a metà degli anni Novanta. Nel frattempo, grazie alla conoscenza di Francesco Cataluccio, allora direttore editoriale della Bruno Mondadori, gli feci presente che non c’erano libri nella nostra lingua su questo argomento e gli proposi di tradurre uno di questi libri. Lui mi propose di scriverlo io. Accettai e scrissi Corpo e figura umana nella fotografia nel 1998, che per la novità, e credo anche perché era un buon libro, ebbe una bella eco e fu adottato da altri docenti. Così sono diventato improvvisamente un esperto di fotografia.

Poi c’è stata Fotografia europea a Reggio Emilia.

Dopo. Siamo già in questo secolo. Un’esperienza durata otto anni. Anche in questo caso, cosa si poteva leggere sulla fotografia in quel periodo? Molto poco. Benjamin, Sontag e Krauss, quest’ultima l’avevo tradotta io per la Bruno Mondadori. Quindi sono planato, o decollato, su un terreno abbastanza povero e quindi ho attirato l’attenzione di varie persone, e ho cominciato a scrivere per i fotografi. Forse ho sottolineato fin troppo la casualità della faccenda. In realtà le cose accadono perché c’è un terreno fertile… a proposito di “atteggiamento”. La richiesta dello IED cascava bene. Dopo l’esperienza degli anni Novanta con gli artisti di quella generazione, forse per una crisi mia o per altro, mi sembrava che gli artisti fossero diventati molto di routine nel loro modo di fare e di pensare, non trovavo quell’intensità che c’era in altri campi. Per esempio, ho sempre letto con grande passione e interesse libri sulla musica e sulla letteratura, che ho trovato più rigorosi di quelli sull’arte. La musica è un linguaggio molto più strutturato, devi dire come il compositore mette insieme le note e non parlare soggettivamente ad esempio del colore o dell’immagine, come la maggior parte dei critici faceva e fa tuttora, soprattutto per l’arte figurativa, dove non si guarda tanto alla forma. Trovai invece nella fotografia questo ambito in cui si poteva ancora puntare su una grande attenzione al fatto visivo. Nelle immagini fotografiche, in quelle d’arte, ritrovavo la concentrazione dello sguardo. Questo mi ha rianimato, ecco perché ho continuato a occuparmi di fotografia in maniera approfondita, intensa, partecipata. L’altro caso è stato che mi hanno chiamato a Reggio Emilia a Fotografia europea. L’esperienza è andata molto bene, sin dalla prima edizione che ho curato; c’è stato l’entusiasmo dell’organizzazione, dell’amministrazione comunale, dell’assessore, dei collaboratori dello staff. La città ho risposto alla grande: si sono tenute 200 esposizioni in spazi di ogni tipo, nei bar, nei ristoranti, nelle case; gli incontri erano affollati.

Ti sei messo anche a scattare fotografie e le hai esposte. Prima dipingevi e sei diventato un critico, meglio uno studioso, e adesso ti occupi di fotografia come critico e poi le fai. Perché?

Sì, però si tratta di un falso rovesciamento, nel senso che avendo questa impostazione, dipingevo e disegnavo mentre facevo il critico, avevo questo approccio di uno che la cosa la fa, e quindi sente e partecipa a delle ragioni, a dei moti che sono quelli dell’artista. Così non potevo parlare di fotografia senza scattare anche io. Pochissimo, ma con quell’idea: proviamo, è solo guardando nell’obiettivo che cogli degli aspetti. Cogli lo “sguardo”. Sono problemi molto importanti: la fotografia è linguaggio? Ha un linguaggio? E quindi anche io scattavo. Poi ho messo insieme gli scatti ed è venuto fuori qualcosa.

A Verona hai fatto una mostra di tue fotografie? Cosa hai trovato?

Ho trovato che al di là di quello che ti ho detto adesso, questa specie di tentativo applicativo del fotografare, per vedere cosa vedono gli altri, mi sono reso conto che avevo uno sguardo mio.

Non lo sapevi anche prima? Come pittore e come critico?

No. Perché la fotografia è questa cosa: a differenza dell’arte, è una riflessione sullo sguardo. La pittura non lo è; non c’è lo sguardo o c’è in forma marginale. Oppure nella pittura quando io vedo lo sguardo dell’artista è perché lo immagino fotografo: Giovane che guarda Lorenzo Lotto.