Cinema e scrittura / Nell’officina di Ejzenštejn

Siamo nel 1935 e, in occasione della Conferenza Pansovietica per i lavoratori del cinema, Sergej Michailovič Ejzenštejn rende per la prima volta pubblici i temi che avrebbe raccolto in seguito, nell’arco di più di dieci anni, nella monumentale opera di Metod (Il metodo), rimasta incompiuta alla sua morte (1948) e di cui oggi esce il primo dei due volumi in italiano, curati da Alessia Cervini per Marsilio. Quell’anno il regista torna da un lungo viaggio in Europa e in America, nel corso del quale è una specifica tappa a rappresentare senza alcun dubbio il vero sconvolgimento intimo, sociale, culturale e politico del suo pensiero: la parentesi messicana (1931-1932). Ejzenštejn aveva lasciato una Russia sempre più irrigidita nella dittatura staliniana, e fa ritorno a casa dopo un’esperienza liberatoria, che lo immerge, forse per la prima volta, nella “carne” del mondo. In Messico l’artista riscopre la dimensione della tradizione, del culto, del ballo tribale, del movimento musicale, della sessualità, di un approccio alla realtà dal sapore arcaico eppure universale che lascia “a terra” la logica formale dell’analisi per librarsi nell’infanzia del pensiero, in un dominio in cui l’azione razionale e selettiva dell’intelletto lascia di nuovo spazio a quella creativa e indiscriminata dell’immaginazione.

S.M. Ejzenštejn in Messico, 1931 (ph. Agustín Jiménez).

In quella conferenza, Ejzenštejn usa per la prima volta l’espressione “pensiero sensuoso”, termine pieno di sfumature che mira a definire quella zona del pensiero in cui la mente ha ancora a che fare con l’elaborazione di una materia (quella della realtà esterna, qualunque essa sia) indifferenziata, non categorizzata dal raziocino bensì vicina alla sensazione e al sentimento primordiale. Il regista si propone di indagare quello che definisce l’aspetto pre-logico della percezione umana, convinto che le leggi alla base dell’uomo e della sua natura primitiva (il ritmo con cui il suo cuore palpita, recita una preghiera, si lancia in una danza) siano le medesime di quelle alla base dell’opera d’arte, senza più alcuna distinzione tra l’arte cinematografica e le numerose pratiche dalle quali quest’ultima, nel corso della storia, ha tratto il suo nutrimento.

Il cineasta (ma è molto difficile applicare un’etichetta al suo mestiere, soprattutto di fronte a pagine in cui la sua curiosità e la sua conoscenza aprono orizzonti vastissimi) pensa il “metodo” dell’arte come l’opposto di un “sistema”. Se quest’ultimo incasella le sue norme in compartimenti chiusi al dialogo con l’espressione presa nella sua interezza — pensiamo al canone del realismo socialista, che il regista viveva in prima persona — il metodo è al contrario uno strumento attraverso il quale esplicitare la processualità delle forme artistiche e la loro apertura l’una verso l’altra (a differenza di quelle di carattere scientifico). È solo quando lo spettatore — o il lettore, direi in particolare nel caso di Metod — riesce a toccare con mano le leggi che vivono internamente un’opera, che egli fa il suo ingresso nell’officina attiva della creazione, finalmente in grado di assistere a quella fase in cui il contenuto particolare dell’oggetto viene vestito dalla forma costruttiva che lo “calza”, come una scarpa fa con un piede della giusta misura. Le leggi di costruzione di cui parliamo sono per Ejzenštejn quelle della dialettica. L’autore riprende in particolare la Dialettica della natura di Engels, che attinge dalle regole ferree dell’idealismo hegeliano (di cui il primo a raccogliere l’eredità è Marx: basti pensare che il regista voleva realizzare un film tratto da Il capitale) e le applica alla natura, alla cultura, alla società. In altre parole, alla vita dell’uomo.

Con l’affermazione del prelogico torna in primo piano l’espressività (il pathos, l’empatia, l’azione catartica della pratica creativa), compiendo uno scarto rispetto all’estremismo del cosiddetto “cinema intellettuale” (un cinema cioè che montasse concetti più che immagini, elevandosi a un piano puramente simbolico della rappresentazione) che l’autore aveva teorizzato qualche anno prima. In piena epoca di totalitarismo, nell’intenzione del regime comunista di unificare le stratificazioni sociali ed economiche tipiche della Russia imperiale in nome di una trasformazione delle coscienze e di un definitivo superamento dei residui del passato, gli scritti di Metod cavalcano la corrente in senso contrario facendosi portatori di una rivalutazione delle strutture culturali, sociali, antropologiche, “sopravvissute” in ciascun essere umano, in un doppio movimento (o meglio in un movimento spiralico, che torna su se stesso ma mai nello stesso punto) tra gli strati più alti e quelli più bassi della coscienza.

Di sicuro il ritorno in Russia rammenta fin da subito all’artista cosa aveva abbandonato dietro di sé: i materiali girati in Messico vengono censurati e alcuni frammenti vengono rimontati e distribuiti solo negli Stati Uniti, lontano dal loro creatore, sotto la direzione del finanziatore Upton Sinclair — in seguito (1955) sarà l’allievo del regista Jay Leyda a ricostruire l’opera filologicamente, tentando di rispettarne le intenzioni; un altro film incompiuto del regista, Il prato di Bežin, sempre nel ’35 vede le sue pellicole bruciare in un inspiegabile incendio negli stabilimenti della Mosfil’m.

Ejzenštejn reagisce scrivendo e accumulando pagine in certi casi indistinguibili da quelle di un diario — non a caso alcune di esse, in mancanza di una pubblicazione autonoma, negli anni confluiscono nelle sue altrettanto vulcaniche Memorie —, considerando Metod a tutti gli effetti una “postilla” della sua intera opera. Ad essere affrontato qui è il Grundproblem (il problema fondamentale): la ricerca metodologica di un quadro complessivo della cultura umana, a partire dalla sua “onnipotenzialità” nella fase precedente ad ogni possibile “assestamento” logico-razionale. Nel frattempo il cineasta lavora, oltre che ai suoi film, alle altre grandi opere teoriche — tutte uscite in italiano per Marsilio, a partire dal 1981, nella più completa collana di opere scelte dell’autore dopo quella russa, grazie al lavoro di Pietro Montani: tra il ’35 e il ’37 nasce Teoria generale del montaggio, nel ’38 Il montaggio, nel ’40 gli scritti sul montaggio verticale e tra il ’45 e il ’47 La natura non indifferente (la prima ad essere stata pubblicata nella nostra lingua). Tuttavia, a eccezione di alcuni brani fatti uscire per una rubrica periodica tra il ’35 e il ’37, quella che il cineasta riteneva l’opera-fondamento del suo pensiero ha in un certo senso sopravanzato la morte del suo autore, non accettando di chiudersi in una fine.

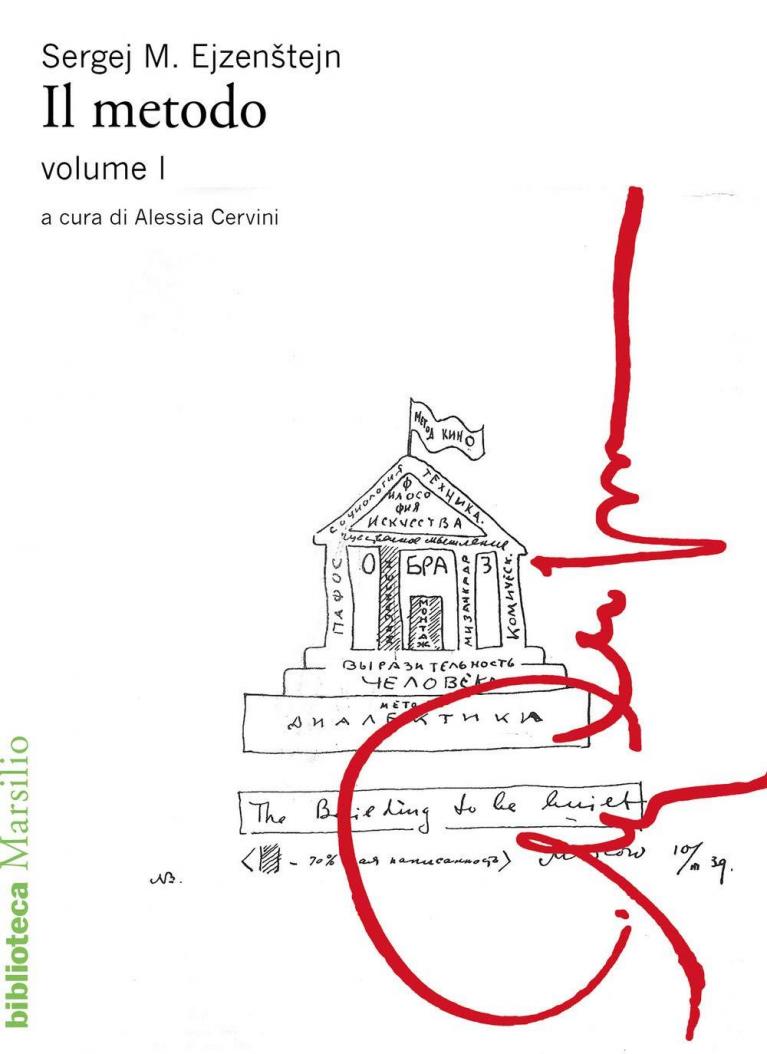

Quello che abbiamo oggi nelle mani è così un unico grande testo, rapsodico e incredibilmente onnivoro, lasciato ai posteri come un da farsi; o, come lo definisce Naum Klejman, primo studioso a essere tornato negli archivi RGALI (Russian State Archive of Literature and Arts) per rimontare il testo e consegnarlo al mondo, un «incompiuto pensiamoci su» (N. Klejman, Grundproblem e le peripezie del metodo, in Sergej Ejzenštejn: oltre il cinema, a cura di P. Montani, Biblioteca dell’immagine, Venezia 1991, p. 289). Oltre a curare la prima edizione completa delle opere di Ejzenštejn (sei volumi pubblicati in URSS tra il ’64 e il ’71), nel 2002 Klejman ha portato a termine l’edizione di entrambi i volumi di Metod per Muzej Kino. Se nel caso di alcuni saggi era già avvenuta una circolazione frammentaria, è stato lo studioso sovietico a intervenire sullo stato embrionale dell’opera e a ricomporla nelle quattro parti in cui la vediamo divisa anche nella traduzione italiana. È bene specificare, tuttavia, che nel 2008 è uscita una seconda edizione russa dell’opera ejzenštejniana a cura di Oksana Bulgakova, che ha scelto di pubblicare Metod in quattro volumi, trascrivendo (al contrario di Klejman, che aveva deciso di procedere con un’operazione selettiva che seguisse una specifica coerenza editoriale) tutti i materiali contenuti nell’archivio RGALI. Per l’edizione italiana, Cervini ha scelto di affidarsi alla traduzione e alla struttura dell’edizione Klejman (ad eccezione di alcuni brani facenti parte dei due volumi ma già tradotti nel corso degli anni in lingua italiana), mantenendo il commentario dello studioso russo dal quale emerge la precisa collocazione dei singoli capitoli e i criteri di composizione di questi ultimi, e aggiungendo alla fine di ogni capitolo indicazioni finali a firma sua e della traduttrice che in alcuni casi motiva le sue specifiche scelte (come nel caso di «pensiero sensuoso», che diventa in italiano «pensiero sensibile» per evidenziarne più chiaramente la componente emozionale).

La gestazione di quest’opera (una stesura di quasi quindici anni rimasta incompiuta) e l’altrettanto lungo decorso delle sue edizioni (prima in russo e, dopo quasi vent’anni, in italiano) testimoniano in primo luogo la peculiare natura formale di Metod, forse il testo che in assoluto oggettiva di più al suo interno il pensiero esplosivo e rizomatico del suo autore. Come scrive Cervini nell’introduzione, la scrittura di Ejzenštejn e, di conseguenza, la nostra lettura, vanno incontro a una costante e inevitabile ridefinizione di paradigmi — «una continua rimessa a fuoco dell’inquadratura», la definisce cinematograficamente Dario Cecchi nella sua recensione del volume per Il manifesto —, nei meandri di un pensiero che si fa sempre meno teoria del cinema e sempre più teoria antropologica dell’immagine (legandosi dunque, soprattutto in questo senso, all’attualità di discipline come le neuroscienze o i visual studies).

Il regista procede in una struttura molto simile a quella musicale del tema con variazioni. L’intenzione del progetto, la eco di fondo della sua essenza, è percepibile ad ogni parola. Si tratta però di un filo rosso che si fa strada in una materia decisamente cangiante, intrecciandosi in modo repentino (attraverso voli pindarici) o stringendosi lungamente con i temi e gli esempi più vari, declinandosi in quasi tutti i linguaggi artistici o, meglio, umani (il cinema, la musica, la pittura, la letteratura, la fotografia, la religione, la danza). Questa onnicomprensività è in effetti presente anche nelle altre opere teoriche. Non è un caso che tutti gli studiosi italiani che hanno introdotto i diversi volumi, nessuno escluso, facciano riferimento, prima ancora che ai contenuti, alla struttura testuale tipica di Ejzenštejn, che ragiona sempre “per eccesso”: Montani sottolinea come quel movimento estatico che il regista pensa tra l’opera e il suo spettatore riguardi anche la stratificazione di registri espressivi, lo sconfinamento dell’uno nell’altro, intrinseca ai lavori (filmici e teorici) dell’autore; Jacques Aumont parla di un territorio, quello della sua scrittura, che sotto i nostri occhi si va via via riconfigurando, nello studio permanente di un oggetto variabile (torniamo al concetto di tema e variazione) in cui a contare è il movimento tra le forme più che le derive e le possibili contraddizioni; Francesco Casetti ci parla addirittura di un “non-finito” come tratto ricorrente nel panorama della sua composizione (e quale esempio migliore di Metod), in uno svolgimento oscillante della stesura che aderisce alla vita concreta del cineasta, al preciso momento in cui quelle parole riempiono i fogli di aforismi e citazioni trascritte in originale in almeno quattro lingue diverse. Ecco perché anche Klejman parla, nel caso di quest’ultima opera, di una «autofondazione di una concezione» (Grundproblem e le peripezie del metodo, p. 289): una riflessione, spesso oltre misura, che va giudicata secondo le leggi riconosciute dallo stesso scrittore — quelle cioè votate a un’organicità del pensiero che si fonda meno sulla linearità classica del ragionamento che sulla compresenza vitale dei suoi stimoli.

Anche nella nota di traduzione, Mirella Meringolo descrive il suo corpo a corpo con un testo scritto di getto, scisso tra pagine di carattere narrativo in cui la scrittura appare più levigata e pagine in cui il discorso teorico si fa denso, un “bricolage del pensiero” ricco di ripetizioni, anacoluti, stessi termini usati in diverse accezioni. Una configurazione del pensiero libera, che in questo somiglia ai famosi disegni del regista, caratterizzati da un tratto continuo e spesso chiuso in forme circolari, primordiale nella sua essenzialità e plasticamente aderente al movimento espressivo delle figure cui dà forma (Ejzenštejn sintetizza questa descrizione nel termine di «proto-plasmatico»).

Con Metod l’artista dà finalmente vita al “libro sferico” che altrove teorizza — un libro roteante come una bolla di sapone in cui tutti gli argomenti si sovrappongono e si collegano ad un unico centro comune; costruisce la sua Glass House nella carta, nella quale ogni abitante della riflessione vede gli altri e agli altri si mostra attraverso la trasparenza delle pareti divisorie. A guidare la sua scrittura “sensuosa” è un ritmo che, lontano dall’ordine simmetrico delle sue parti, funziona piuttosto come accumulo di queste ultime e irruzione del senso del discorso dalla loro sovrapposizione. Come tante carezze fanno un pugno, tante immagini mentali della divinità il raggiungimento ipnotico del contatto con essa, solo tanti “getti” di parole ci restituiscono le argomentazioni dell’Ejzenštejn-scrittore. Un’antropologia dell’immagine, ma anche del ritmo — come ben evidenziato nella mostra Sergei Eisenstein: The Anthropology of Rhythm, curata da Marie Rebecchi ed Elena Vogman nel 2017. È in effetti il montaggio ritmico delle componenti della riflessione a costruire una regressione nella regressione: se il tema cardine è la dimensione prelogica del pensiero, prelogica è anche la sua teorizzazione formale, che a sua volta vive un’evoluzione solo riunendosi ritmicamente al suo tema originario, progredendo e costantemente regredendo nel suo centro propulsore. Non una fuga all’indietro, bensì una reintegrazione del primario in un dialogo con condizioni di esistenza sempre nuove (comprese quelle di una lettura contemporanea). In avanti e all’indietro contemporaneamente, come la famosa doppia freccia di Saul Steinberg, disegnatore amato dal regista, o l’ironico esempio del rasoio Gillette, che per funzionare ha bisogno di fare sempre un giro in avanti e mezzo all’indietro.

A lungo mi sono chiesto se lasciare o meno che i temi principali si perdessero nei sentieri e nei meandri verso cui li attiravano i singoli ambiti che mi capitava di toccare […]. Poi ho deciso di non troncare questi germogli. Che essi ricordino al giovane lettore che inizia a occuparsi di arte quanti meravigliosi campi esistono al di là dei confini del cinema, e quanto sia bello passeggiare nei boschi che circondano il nostro giardino! (Il metodo, vol. I, p. 13)

Lasciamo allora che i germogli fioriscano, che la materia riflessiva di Ejzenštejn, come quella cinematografica, compia un atto cannibalico nei nostri confronti, violentandoci con la sua potenza e risputandoci fuori trasfigurati. Non avremo la soluzione in tasca, sarà bello cercare il tema che ci viene proposto nelle maglie della pista immaginativa che l’autore costruisce per noi (in un “accurato caos”, mi verrebbe da dire), come i detective del mystery film a cui nel libro dedica un intero paragrafo.

C’è un’immagine, a mio avviso una delle più belle che Ejzenštejn nel corso dei suoi ragionamenti fa emergere dal magma della sua memoria, che ben esplica questo principio tematico della forma a cui l’autore crede tanto da far sì che esso si specchi nel suo modo di riflettere sull’arte. Gli abitanti di un piccolo villaggio in Polinesia hanno un’usanza che folgorò il cineasta: quando una donna partorisce tutte le porte delle case vengono spalancate, tutti i contenitori aperti, tutte le cinture slacciate. La realtà che circonda l’evento deve necessariamente incarnare la sua forma, “risuonare” con lui, fondare un’armonia emotiva comune che adegui tutte le parti al tutto (il costrutto sintattico della pars pro toto). Allo stesso modo, chi legge Metod è chiamato a sincronizzarsi con i suoi meccanismi interni, con la dinamica del suo incedere, con la circolarità in cui ci chiude e ci sospende. Apriamo la mente, accogliamo il tentativo di un pensiero globale, e accettiamo che anche noi, con ogni probabilità, potremmo esplodere con lui.