«La Lettura»: chiacchiere in libertà / Il teatro che non c'è

Domenica “la Lettura”, il settimanale culturale del “Corriere della sera”, ha dedicato cinque pagine allo stato del teatro italiano, con un forum guidato dal critico del giornale, Franco Cordelli. Era intitolato, con pretenziosità mista a una strizzatina d’occhio giornalistica, Manifesto per un teatro sexy. Abbiamo chiesto ad alcuni collaboratori di Doppiozero di reagire all’articolo riflettendo sulle questioni principali che ne emergono: lo stato del teatro italiano e il suo il futuro. Hanno provato a dipanare o a moltiplicare qualche filo Oliviero Ponte di Pino, Attilio Scarpellini, Roberta Ferraresi, Rossella Menna, Massimo Marino. Buona lettura.

I sette vizi capitali della scena italiana (Oliviero Ponte Di Pino)

Che bello! Finalmente sei pagine dedicate al “teatro sexy” aprono il supplemento culturale del più autorevole quotidiano italiano! Che bei nomi chiamati a dibattere! Peccato che dalla tavola rotonda sulla “Lettura” emerga una scena sempre intrappolata in un'eterna discussione, come quella che rischiamo di aprire oggi su Doppiozero.

Per cominciare, ci sono i mali storici del teatro italiano. È una litania che ci ripetiamo da tempo e che riecheggia anche nelle parole degli otto registi (Elio De Capitani, Enrico Castellani, Jacopo Gassman, Antonio Latella, Marco Paolini, Chiara Lagani, Enrico Frattaroli, Lisa Ferlazzo Natoli). I sette peccati capitali? 1. Marginalizzazione del teatro nell'ambito del dibattito culturale (Enrico Castellani). 2. Equivoci sul ruolo della direzione dei teatri pubblici, più organizzativo-amministrativa che artistica (Latella). 3. Mancato ricambio generazionale (Gassman). 4. Scarsa attenzione alla drammaturgia contemporanea (Gassman, anche se in realtà se ne fa fin troppa, soprattutto italiana, ma di bassa qualità e interesse). 5. Incapacità dei teatri a comunicare adeguatamente e raggiungere nuovi spettatori nell'era di Wikipedia (Paolini). 6. Finanziamenti scarsi e 7. assegnati da un sistema “che ha provocato una serie di difficoltà” (Cordelli). Ad addolcire la pillola, qualcuno ci ricorda quanto è stato bravo... Ed è vero, il teatro italiano produce molte eccellenze, assai apprezzate all'estero e un po' meno qui da noi.

Bisogna dunque “trovare il modo di abbattere questo sistema di numeri e algoritmi” (De Capitani), il sistema con cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo finanzia lo spettacolo. (Quasi) nessuno ha capito come funziona e nessuno sta misurando gli effetti della “mini-riforma” del 2014. Sarebbe la cosa più ovvia, visto che il meccanismo è (quasi) tutto basato sui numeri. O meglio, ci abbiamo provato noi di Ateatro a verificare alcuni dati, scoprendo per esempio che tra i primi effetti misurabili del Decreto c'è una ulteriore precarizzazione del lavoro degli attori, a partire dall'area della stabilità.

Ma questo sarebbe solo uno dei tanti aspetti da approfondire...

Mentre si diffondo impressioni superficiali che producono lamentele generiche e autoconsolatorie, nelle stanze dell'AGIS e del MiBACT si trattano le variazioni dei decimali di alcuni arcani parametri dell'algoritmo, cercando di ottenere qualche vantaggio competitivo sui concorrenti (ovvero gli altri teatranti a caccia delle stesse scarse risorse pubbliche).

Ho fatto parte per tre anni della Commissione Consultiva per la Prosa del MiBACT e non sono stato riconfermato per il triennio 2018-2020. Nel dichiarare la mia disponibilità a proseguire nell'incarico, avevo pubblicato un documento in cui tracciavo un bilancio di quella esperienza.

In sostanza, dicevo, il nuovo Decreto (algoritmo compreso) ha molti aspetti negativi ma ha avuto anche qualche effetto positivo. Per cominciare il meccanismo è più trasparente, anche se troppo complesso per individuare obiettivi chiari. La Qualità aveva un peso troppo scarso rispetto alla Quantità, e nonostante questo l'algoritmo ha contribuito a limare diverse rendite di posizione: rispetto al 2014, molte delle compagnie (di qualità) invitate alla tavola rotonda (come altri artisti di valore) hanno visto il loro contributo aumentare in maniera sostanziosa. In secondo luogo, le informazioni contenute nel database del MiBACT consentirebbero di ragionare finalmente in un'ottica di sistema.

Ma è proprio questo che il teatro italiano non è in grado di fare.

C'è una scelta politica che sta a monte dell'algoritmo e che si riflette sull'intero sistema: la ripartizione delle risorse tra i vari settori (oltre alla quota di denaro pubblico destinata alla cultura, attualmente un ridicolo 0,3%). Per esempio, nel 2018 quale quota del FUS arriverà alla prosa? I milioni assegnati per emendamento ad theatrum all'Eliseo verranno estratti dal FUS (ovvero agli altri teatri) e si sommeranno a quelli che già gli competono in base all'algoritmo? Verranno spostate risorse a favore dei nuovi Teatri Nazionali, visto che c'è la coda per arrivare a questa Serie A? E allora quali settori verranno penalizzati per sostenere i Nazionali?

C'è la posizione del Ministero. L'amministrazione si è nascosta dietro l'algoritmo e dietro la Commissione anche quando si è trattato di fare scelte di autentica politica culturale, a cominciare dalla mancata definizione delle funzioni di Teatri Nazionali e TRIC e dalla scelta dei Teatri Nazionali. Mancano iniziative volte a ridurre gli squilibri tra nord e sud, ma anche tra centri e periferie. Sul versante della distribuzione, non si fa nulla per rianimare un mercato ormai asfittico. Per secoli il teatro italiano aveva vissuto di tournée, ora persino Milano – la sola città italiana con un sistema efficiente e tre multisala (Piccolo, Elfo-Puccini, Teatro Franco Parenti) – ospita le compagnie in perdita, con teniture di 3-5 repliche spesso affollate di pubblico ma inevitabilmente destinate soprattutto agli addetti ai lavori.

L'Osservatorio dello Spettacolo, che dovrebbe offrire gli strumenti di analisi per valutare l'impatto delle politiche pubbliche e definire nuovi obiettivi, è un fantasma inutile: quando produce dati, di fatto restano inutilizzati.

C'è l'atteggiamento dei teatranti, che tende a privilegiare il rapporto personale con il Principe. Può essere il Ministero, o direttamente il Ministro con i milioni assegnati ai progetti speciali al di fuori del tanto vituperato algoritmo. Se da lì non arriva nulla, c'è sempre il Parlamento, come abbiamo visto con il bonus milionario a Luca Barbareschi. A livello più basso, si fa anticamera dagli assessori e dai funzionari regionali e comunali.

Ci sono le responsabilità dell'AGIS e degli altri organi di rappresentanza. Si lamentano sempre più stancamente di un degrado che hanno accompagnato impotenti, anche perché la loro visione del teatro – e in generale della cultura – è rimasta indietro di qualche decennio.

Ci sono infine le complicità della critica e dell'informazione. Solo per fare un esempio, Franco Cordelli – il critico titolare del “Corriere della Sera” – ha scelto di non recensire uno degli spettacoli più importanti dell'anno, il Freud di Massini-Tiezzi al Piccolo Teatro, liquidato con una segnalazione di Magda Poli (forse perché nel frattempo l'autore del testo è diventato firma della “Repubblica”?). Per capire il teatro italiano oggi, bisogna “leggere” con molta attenzione quello spettacolo nelle sue (grandi) ambizioni e nei suoi risultati, bello o brutto che sia, come hanno fatto proprio su Doppiozero Massimo Marino e Giuliano Scabia. Dall'altra c'è una critica online sempre più diffusa, che si entusiasma troppo spesso per spettacolini poco più che dignitosi (e ci sono i teatranti che grazie alla rete possono invitare al linciaggio chi osa avanzare riserve sui loro capolavori).

E se guardiamo al futuro? Di recente è stato approvato – nel silenzio (quasi) generale – il Codice dello Spettacolo, ovvero la legge sullo spettacolo che il teatro italiano attende da decenni. Offre alcune linee guida, per alcuni aspetti lodevoli e per altri inquietanti, che dovranno essere dettagliate nei Decreti attuativi, che verranno di fatto redatti dal Ministero.

Potrebbe essere l'occasione giusta per iniziare una modernizzazione e impostare una politica culturale nel campo dello spettacolo dal vivo, Ma va tenuto presente che una delle grandi novità del Codice dello Spettacolo è il sostegno ai Carnevali e alle Rievocazioni storiche, oltre che alla “musica popolare contemporanea”, privilegiando il turismo e il facile consenso... Nei prossimi mesi vedremo se, come accade spesso in Italia, bisogna cambiare tutto per non cambiare niente.

La vecchia che balla.

Oltre la burocrazia: visioni di teatro (Roberta Ferraresi)

Nell'inchiesta curata da Franco Cordelli su “la Lettura” si fa un gran parlare delle enormi trasformazioni – per lo più negative ovviamente – apportate al teatro italiano dai nuovi impulsi legislativi: prima il tanto discusso D.M. 1 luglio 2014, poi il correttivo successivo, poi il celebrato Codice dello Spettacolo. Sembra che sia stato l'orizzonte ultimo, definitivo del nostro sistema teatrale. Ma non è solo quest'inchiesta – se così si può chiamare, perché più che altro è una conversazione fra un gruppo ristretto d'artisti –, che ricalca una tendenza iperdiffusa negli ultimi anni nelle discussioni dentro e fuori i teatri.

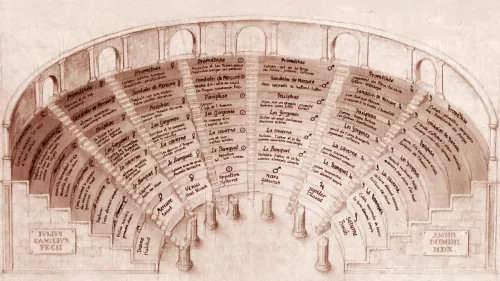

In realtà l'impressione è che con l'ex nuovo D.M. non sia cambiato granché: i nomi dei teatri (ex) stabili, la quantità dei soggetti che fanno promozione, un'integrazione alla – sempre ex – novità delle residenze. Si sente dire che il Decreto ha spinto verso la stabilizzazione del sistema-teatro italiano, di contro a una centenaria tradizione (presunta) vivacissima di compagnie di giro. Lo pensavo anch'io qualche anno fa: la conclusione definitiva della nostra cultura teatrale nazionale. Poi in realtà anche in questo ha inciso relativamente: da un lato ha solo alimentato o evidenziato – la classica ciliegina sulla torta – un processo di irrigidimento già in atto, mettendolo a sistema; dall'altro queste ondate di normalizzazione sono periodiche nel nostro teatro, con nuovi gruppi che emergono, propongono alternative e poi si stabilizzano o anche cristallizzano in nuovi sistemi; da un terzo punto di vista infine forse la radice prima della nostra cultura scenica è, non la tournée, ma una tensione dialettica fra stabilità e nomadismo (almeno da cinquecento anni, dai comici dell'arte in giro, sì, ma per fermarsi nelle corti d'Italia e di mezza Europa).

Poi c'è soprattutto la questione dei “numeri”. Si sente tanto parlare di un algoritmo che avrebbe dovuto rendere oggettiva/trasparente la valutazione e che avrebbe penalizzato la qualità (anche se su questo proprio le associazioni di categoria hanno spinto per tenere il margine di arbitrarietà il più stretto possibile). Non darei la totale colpa dell'impoverimento (qualitativo, insieme all'incremento quantitativo) dei cartelloni ai soli numeri richiesti per legge, comunque in effetti esorbitanti, quanto alle idee di teatro che cercano – ciascuno a proprio modo – di veicolare.

La legge accoglie, assorbe, insegue. Quasi mai – e comunque non in questo caso – propone (basti pensare a un'altra presunta novità a doppio taglio, quella degli under 35, arrivata quando ormai l'ultima “ondata” emergente della scena aveva praticamente già superato quella soglia d'età). Più che di algoritmi, di cristallizzazione, di apocalissi qualitativa, parlerei di mancanza di visione al futuro: da parte di chi le leggi le pensa, di chi le mette in pratica, di chi ne è il destinatario ultimo, cioè noi, i teatranti (non escludo i critici né me stessa da questa “barca” un po' alla deriva).

Anche perché se c'è un aspetto distintivo che torna nel sistema-teatro del nostro Paese, in tutte le latitudini, generazioni, estetiche, è l'istinto di conservazione. Che non è per forza un tratto negativo, non è solo rendite di posizione e di poltrone: vuol dire anche resistenza a logiche d'appiattimento imperanti, capacità d'invenzione fra le maglie di sempre più rigidi schemi, alterità permanente – cioè la tradizione del nuovo, o l'arte della sopravvivenza. Mentre dall'altro lato ci sono tante, grandissime novità – o quantomeno presunte tali – che altro non sono se non maschere d'innovazione stratificate su elementi già consolidati. Per verificarlo, si può andare a dare un'occhiata al tanto celebrato nuovissimo Codice dello Spettacolo. Certo Paolo Grassi dopo settant'anni sarebbe contento che finalmente ce l'abbiamo fatta – ma per cosa, per quali contenuti, per quale riforma, per quale futuro?

E poi nell'inchiesta de “la Lettura”, per risolvere il problema – ma anche qui la tendenza non è solo sulle pagine di quel giornale –, c'è anche chi dice che il teatro deve tornare al pubblico, e/o il pubblico a teatro. Verissimo. Ma siamo sicuri di essere in grado di tenere questi edifici aperti tutto il giorno, i festival a programmare tutto l'anno, gli artisti a farsi mediatori – Hal Foster li chiamava “etnografi” –, e i critici pure? In realtà mi sembra solo un modo per spostare il problema: richiamando per l'ennesima volta le arti performative a un ruolo suppletivo rispetto alle mancanze istituzionali dei territori in cui agiscono (giusto, ma con quali soldi poi?). La storia dei festival è in questo senso emblematica: da quelle che dovevano essere solo le vetrine delle novità della stagione, si sono trasformati in centri di produzione, luoghi di aggregazione, circuiti di distribuzione, residenze, quasi teatri stabili (sempre più o meno con la stessa dotazione finanziaria, e ancora una volta uno sguardo alle nuove leggi può essere una guida utile per capire quanto il fenomeno sia stato ben accolto e anzi irreggimentato negli obiettivi ministeriali).

Questa forse, rinunciando un attimo a tradizione, conservazione, anche resistenza, è una cosa che potrebbe venir cambiata e in bene: non siamo bar, né librerie, né negozi, né luoghi d'ascolto o di ritrovo o di cura, o non soltanto; in mezzo a tutte le ibridazioni possibili, siamo teatri, facciamo spettacoli (e laboratori, incontri, percorsi eccetera), ospitiamo artisti, accogliamo il pubblico. Ognuno liberi il campo da tutte le – pur necessarie – questioni ulteriori, esprima la propria visione, e guardiamo al futuro di quello che siamo.

Anachronismus (Attilio Scarpellini)

“L’arte è ciò che il mondo diventerà, non ciò che il mondo è” (Karl Kraus)

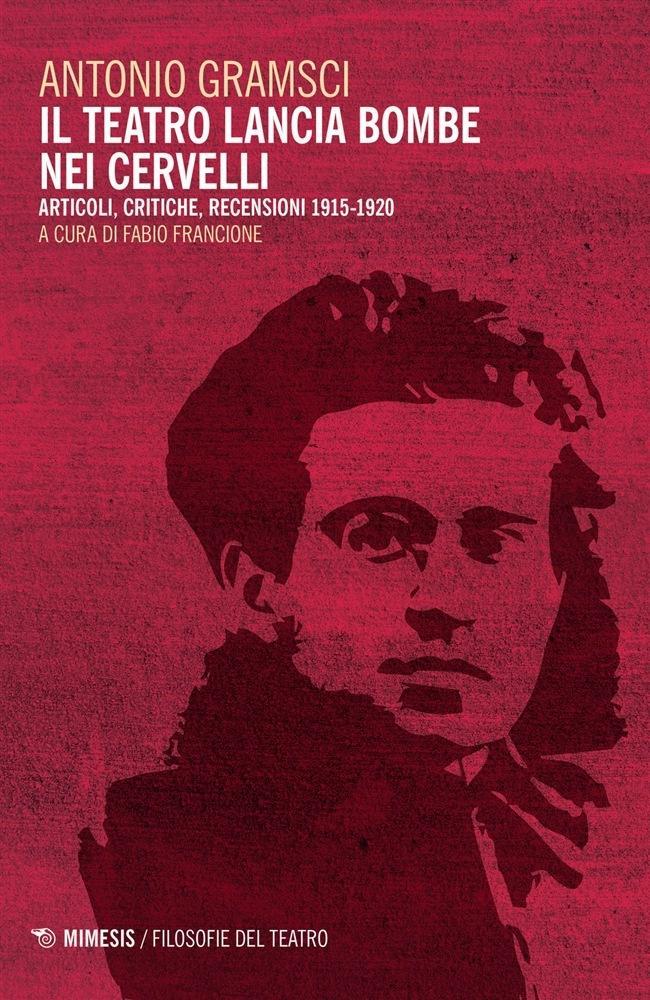

In una delle cronache teatrali raccolte in Il teatro lancia bombe nei cervelli, il critico dell’Avanti! – ebbene sì – Antonio Gramsci perde decisamente la pazienza: siamo nel 1917 al Teatro Carignano ed Emma Gramatica “fa rivivere davanti a un pubblico affollatissimo di cavalieri e di dame”, Casa di Bambola di Enrico Ibsen. Gramsci, che è uso ad auscultare il pubblico dei teatri torinesi, servendosene spesso come cartina di tornasole, questa volta se ne distacca violentemente: lo accusa di essere rimasto “sordo” davanti all’atto “profondamente morale” di Nora Helmer che abbandona casa, marito e figli per esplorare in solitudine il suo cammino di donna. Questo maledetto pubblico che ha richiamato la Gramatica in scena “appena una volta”, non ha capito niente, o ha capito tutto, dell’ultimo atto di Casa di Bambola, perché riassume in sé il costume morale della borghesia italiana – “latina”, la definisce Gramsci, che forse ha di mira anche il pubblico parigino del teatro di Boulevard – per cui “l’unica forma di liberazione femminile che è dato comprendere è quella della donna che diventa cocotte”. Il giovane critico si separa dalla sala al punto di non vederla più per quella che è – affollatissima di cavalieri e dame, certo, ma pur sempre la sala di un giorno, di una serata – ma di vederla trasformata nel tribunale di una borghesia di cui neanche la guerra ha cambiato la natura profonda. Rimasto solo, Gramsci raggiunge nella solitudine della scena Ibsen, Nora Helmer ed Emma Gramatica – un’attrice che ammira incondizionatamente – e fa quello che non bisogna mai fare: recensisce il pubblico invece dello spettacolo (dichiarando con ciò la sua identità ipocrita, di rappresentazione), si lascia andare a un moralismo tagliente e dal momento che non si è socialisti per nulla – almeno nel 1917 – non pago di stroncarlo, lo sostituisce: le “cocottes potenziali” non possono capire il dramma di Nora Helmer, quelle che lo possono veramente capire, perché lo vivono quotidianamente, sono le donne del proletariato, le donne che lavorano.

Lasciamo pure da parte i soggetti: di colpo appaiono quelli che il dramma lo guardano e quelli che il dramma lo vivono ma non possono guardarlo, non ne hanno il tempo, il denaro, forse neanche la voglia e la pazienza. Bernanos e Camus hanno scritto, per loro stessa ammissione, libri per gente che non li avrebbe mai potuti leggere. Ma difficilmente si immagina che il teatro possa essere fatto per chi non lo sta guardando in quel momento: è un insulto al dogma della sua assoluta contemporaneità augurare, come fa Gramsci in un altro articolo, a un dramma di Leonid Andreev (!) “un pubblico migliore, più rozzo, più immediatamente sincero, più vicino a godere e a soffrire l’impetuosa angoscia della tragedia” – di nuovo, un (immaginario, fantastico e un po’ fantasmatico) “pubblico di proletari”. Tanto meno (lo si immagina) oggi che, dopo aver definitivamente abdicato alla sua alea rappresentativa, anche la scena è immersa – ci spiegano i teorici del “teatro aumentato” come Sergio Lo Gatto – nell’eterno presente delle simulazioni mediatiche e più che mai non ha altro pubblico che questo dal quale, d’altronde, a mala pena si distingue: rifarsi a un pubblico potenziale, o futuro, suona folle, snobistico o pateticamente vendicativo nell’epoca in cui il pubblico nelle sale scarseggia e l’intero sistema teatrale appare volto ad accattivarsi i suoi umori e i suoi favori da dio imprevedibile.

Eppure, l’arte non può che iscriversi nel mondo che è, per citare un altro contemporaneo di Gramsci che si chiamava Karl Kraus, in quanto prefigurazione di quello che verrà – essere in una relazione necessaria di frattura con tutti i sistemi culturali che la gestiscono e la amministrano senza mai riuscire a integrarla del tutto. Se il teatro resiste in quanto arte è in virtù del suo anacronismo in un mondo in cui tutta l’arte è diventata anacronistica, e poco importa quanto bisognerà scavare nelle “stagioni” come sempre orientate al compromesso (lo fece il nostro collega Antonio Gramsci nella spazzatura di un teatro “industriale” dominato da due o tre impresari, e vogliamo non riuscire a farlo noi tra i resti gloriosi di quel dono democratico che è stato il teatro pubblico?), prima di veder brillare la punta luminosa che nella bolla del presente continuo apre la ferita di un altrove: quello scatto che fa sentire la diversità del tempo abbiamo ormai imparato a riconoscerlo. E non siamo i soli.

Ps. Mi spiace, il titolo della “Lettura”: “Per un teatro sexy” non mi fa pensare a nulla – o solo a cose che è del tutto inutile pensare.

In nome di che cosa? (Rossella Menna)

Quando il teatro migra dalla pagina dell’oroscopo verso la copertina di un quotidiano o di un settimanale di approfondimento, dobbiamo aspettarci sicuramente il referto di una catastrofe apocalittica. Già su sgomberi, occupazioni e regali all’Eliseo ri-arretriamo nella cronaca di nicchia, o per disinteresse generale, o perché ci sono interessi politici in ballo. Recensioni, interviste e contenuti vari li troviamo nel fondo del fondo delle pagine culturali, e duemila battute è grasso che cola. A meno che non ci sia di mezzo un drammaturgo caro a qualche letterato pop, o un bel tema di attualità socio-politica-scientifica.

Se le prime pagine della “Lettura” del “Corriere della Sera” di domenica erano dedicate nientemeno che a un “dibattito delle idee” sul teatro, non poteva che essere sulla sua crisi, sul suo stato di salute gravissimo, sul tappo generazionale, il ristagno, l’urgenza di fare qualcosa per salvare il teatro che rischia di morire (da qualche millennio). Ci siamo guadagnati un posto di rispetto nelle cronache mortuarie a tutto campo della settimana. Nelle stesse ore per esempio il Foglio si occupava, sempre in prima pagina, della crisi della lettura, mentre su La7, qualche sera prima, Dario Franceschini e Tomaso Montanari litigavano sui flussi di visitatori dei musei. Sintesi estrema: non si va più a teatro, non si legge più, nei musei ci si va accalcati come mandrie nelle domeniche gratis, o non ci si va proprio. Il mondo della cultura è in crisi, sfasciato, nel baratro, sotto il baratro, già morto, morto e in fase di rinascita. Questo, emerge, è lo status quo. Con le dovute distinzioni sul merito del giornalismo che si fa, perché mentre le riflessioni sul fenomeno del calo dei lettori spalancano finestre su questioni di immaginario e di letteratura, il brainstorming sul teatro si traduce in un serioso summit politico di teatranti che discutono della complessa realtà di cui bisogna farsi carico, e che rilanciano a turno temi e proposte tecnico-organizzative. “È demoralizzante la situazione che ne viene fuori, ma almeno se ne parla, è un buon segnale, il teatro potrebbe tornare al centro del dibattito culturale”, sento sussurrare.

Al di là del merito di ciascuna posizione, condivisibile o meno, penso che l’effetto che sortisce un dossier che muove, tutto sommato, dallo scontento e dalla noia di Franco Cordelli, sia pure da parte di qualcuno per contrastarla e ribaltarla, sia quello di una stanchezza che produce altra stanchezza, di un’asfissia da gas velenoso dalla quale si cerca di tirarsi fuori respirandoci dentro a pieni polmoni. Un requiem di morte – uso le parole stesse del pezzo – sulla salute del sistema, e non su quella delle opere, dell’immaginario e del mondo, ben lontano dalla critica analitica, e che non serve né come spunto di pensieri sogni o indignazione ai lettori, né come suggerimento a chi fa le leggi che ci fanno versare in questo stato; un mantra di afflizione e tentativi di concretezza, vaga come solo può essere l’operosità di un forum occasionale, che allontana perfino gli artisti stessi da sé. Figuriamoci gli altri.

Mettiamo il caso, remotissimo, di un lettore temerario o sprovveduto, o uno studente obbligato da un qualche progetto di lettura del giornale in classe, che di fronte a cotanta pregnanza grafica e a un titolo che recita “Manifesto per un teatro sexy” – abbia veramente avuto l’ardire di cominciare a leggere quelle pagine: cosa deve aver pensato? Che fa bene a non andarci a teatro, e a non volerne sapere niente, perché questo ginepraio non lo riguarda. A dirla tutta non riguarda nessuno, dal momento che non c’è una riga, una, che spiri un senso di apertura, che suggerisca, anche indirettamente, le ragioni per le quali ci si accalori tanto nel cercare strategie per far sopravvivere il teatro, non si capisce quale sia l’urgenza, cosa ci sia veramente in gioco delle nostre vite, che cosa si stia difendendo, quale visione del mondo, quale spazio dentro se stessi e negli altri. Non si capisce all’altare di quale felicità si sacrifichino il sonno e le domeniche.

Patisco sulla mia pelle le conseguenze dirette o collaterali di tutta la follia del sistema teatrale: il meccanismo asfittico degli scambi, i concorsi universitari sporchi, i bandi da duemila euro e sei mesi di lavoro, l’ignoranza surreale di certi burocrati, la tagliola dei borderò da accumulare e dei requisiti da soddisfare, il protezionismo geografico e anagrafico, le scuole che formano all’infinito gente già formata per dare due spiccioli a contratto a chi nel frattempo fa altre mille cose per sopravvivere, l’assurdità delle logiche produttive, lo slalom quotidiano tra baroni e baroncini annoiati e nostalgici da un lato e quelli che mettono il cappello sulle cose più indecenti pur di stare al passo coi tempi, dall’altro. Potremmo sfoggiare a turno, tutti, una serie infinita di aneddoti kafkiani. Non sottovaluto l’importanza di essere vigili, attenti, presenti e militanti. Ma nominare i problemi così, su un giornale, pour parler, per sfogo o per sedicente responsabilità culturale, produce solo problemi, li amplifica, li diffonde, ci toglie energia, ci avvelena, almeno quanto ci rende obesi urlare al sold out e alla pazzesca vitalità del teatro nelle province e al sud. È lo stesso meccanismo per il quale il teatro che pronuncia discorsi senza volgerli in figura manca di movimento e quindi non ci tocca. All’origine e al centro della nostra prospettiva, e soprattutto nelle parole che si condividono con gli altri da palcoscenici di un qualche rilievo, sarebbe bello tornasse il teatro in quanto anelito a un’idea che ci allarghi nella nostra natura, che sposti noi contro noi stessi e ci sorprenda contro la nostra volontà.

A ogni capodanno mi auguro la nascita di opere forgiate nel desiderio di stravolgimenti epocali impensabili, che ci facciano appassionare alla passione che trasudano, che sappiano trascinare a forza di sintassi della scena, di prosa, versi e passi, me, e tutta l’umanità – non verso la piena salute, ma un po’ più lontano dalla malattia. Se non ci fosse questo eccesso di senso che straborda dalla realtà degli ostacoli concreti, verrebbe meno il senso stesso di difendere il teatro. Di questo eccesso, degli sprofondamenti e delle avventure radicali di certi pensieri e certi corpi, qualcuno si potrebbe perfino innamorare, degli ostacoli produttivi e legislativi del teatro discussi in forma di libera divagazione, no. Ovviamente il mio è un punto di vista non solo sul teatro, ma sul giornalismo, sulla scrittura e sul lavoro intellettuale, suscettibile di ampia disapprovazione.

Giuliano Scabia, Teatro con bosco, ph. Massimo Agus.

Il teatro è indistruttibile (Massimo Marino)

Il teatro sta male, dio è morto e neppure io mi sento tanto bene. Viene voglia di parafrasare la frase di Woody Allen a leggere il forum che “la Lettura” ci ha ammannito domenica 4 febbraio. E, forse per gusto di paradosso o per preveggenza, sostenere che il teatro non è mai stato tanto vivo, tanto in salute, e che ogni disfattismo è ingiustificato.

Certo, il teatro come lo avevamo conosciuto fino alla metà del Novecento, forse agli inizi della seconda metà, è morto molti anni fa e ciclicamente si continua a parlare di crisi. Gli spettatori sono in calo, i teatri nazionali o tric perlopiù sono dei carrozzoni o non vengono messi in condizione di lavorare, il sistema degli scambi è dominate, si guarda poco ciò che avviene all’estero, non c’è tempo né spazio per la sperimentazione. I giovani vanno a teatro per obbligo scolastico, poi fuggono: nelle platee manca quasi completamente la fascia 30-50, salvo qualche fuoricorso o laureato senza speranze di impego dei vari Dams. E così via. È un teatro senza la a, tetro teatro, un genere di risulta, da svecchiare internettizzandolo, rendendolo, in vari modi, più crossmediale.

E invece il teatro può essere, e in molti casi è, un controveleno a quella semplicità, a quella velocità, a quella semplificazione che ci sta portando all’esaurimento, alla violenza, al razzismo feroce, all’egoismo, all’invidia, al culto dello stare chiusi nei propri gusci.

Perché è lavoro collettivo. È ascolto, dell’altro in scena, del respiro del pubblico, della società e della voce, dei sogni, degli incubi interni. È poesia: cioè non facile poeticismo, ma fare con fatica, cesellare, con gli strumenti più difficili, il proprio corpo, la propria intelligenza, la propria parola. Scolpire il marmo algido della vita per rivelarne forme palpitanti. È silenzio e fiato, e ascolto di ciò che si nasconde tra il dire e il tacere, tra l’estroflettere e il ritenere. È lo scavo della voce come ruggito e come soffio di Carmelo Bene, è suono prima del significato come sperimenta Chiara Guidi. È farsi luogo, invenzione di relazioni, di comunità, come vuole Marco Martinelli, ed è terremoto a portare alla luce il raschio interno, selvaggio, rendere musica di parole un dolore indicibile, come fa Ermanna Montanari. È invenzione attraverso la visione incendiaria, che chiama in causa l’immaginazione dello spettatore, come nelle folgorazioni di Romeo Castellucci. È Pippo Delbono, Emma Dante e molti altri poeti del corpo fragile. È il ricordo del foggio-napoletano di Leo, Schönberg la sceneggiata il jazz Shakespeare Totò e Scaramouche (“e ho detto tutto”). È il togliere continuo di scena di Massimiliano Civica per arrivare a una qualche essenza, o solo forse a ritrovarsi nudi, indifesi, aperti con smarrita allegria al mondo.

È la musica straziata continuamente riverberata di Roberto Latini. È il raccontarsi per raccontarlo, il mondo troppo pieno, intimamente desolato, poco attrezzato alla felicità di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini. È una voce senza accompagnamento musicale che canta e ti strazia (penso a Monica Demuru) ed è un’assemblea che si muove come un fiume, attenta a tutte le sue gocce, a tutti i suoi fragili corpi slogati, come fa Virgilio Sieni, con i professionisti e con gli amatori. È il chiamare e considerare i pupi fratelli di Mimmo Cuticchio ed è la sua gioia e magia del racconto e i lampi sorprendenti di allegria di poesia e di dialogo a scalare le montagne e incontrare nelle case di Giuliano Scabia. È un modo di leggere il mondo e se stessi. È viaggio. È una delle tante fantastiche compagnie dilettantesco-amatoriali (come le chiama lo stesso Scabia in Nane Oca) che fanno teatro per diletto e per amore, nei modi più diversi, in ogni recesso di questo paese che sembra tutto uguale e che nutre, nasconde, peculiarità inimmaginabili dai pigri che “hanno visto tutto”. È gli spettacoli leggeri come nuvole dei Sacchi di Sabbia, ed è Claudio Morganti, l’attore che fugge ogni stereotipo mettendo in campo il margine tra sé e la rappresentazione, il tra. È la misura francescana di Alessandro Berti, impregnata dei travagli di una vita che nella disperazione cerca la grazia, ed è il teatro della memoria nel Cimitero militare germanico della Futa di Archivio Zeta.

È un’autocondanna a 30 anni di galera che ha inventato alcune delle visioni più profonde di questi anni (penso a Punzo e alla Compagnia della Fortezza) ed è il lavoro a volte sarcastico, sempre pedagogico, di Paolo Billi con i minorenni e i maggiorenni e le donne in carico alla giustizia. Ed è molti altri teatri di comunità. È passione che spesso non guarda al denaro, o che sa trovare i mezzi per sopravvivere. È il cibo condito da strazianti storie di sconfitta politica o dolore umano, sempre innaffiato dal vino della speranza, delle Ariette, ed è tutti i convivi o le lunghe discussioni e i cento laboratori che muovono corpi, energie, idee, perfino quella parola svalutata che è ideali. È illusione, professione (nel senso in cui César Brie usa questa parola: professare qualcosa), è invenzione. È spettacoli lunghi e difficili, ricchissimi, come il Freud del Piccolo o i vecchi lavori di Ronconi o di altri maestri che ci hanno lasciato ed è a volte, di contro, aforismi. È performance provocatorie e dialoghi filosofici. È i Teatri abitati pugliesi, che si sono ritrovati abbandonati dalla politica (come spesso avviene), e che cercano di resistere (e sono una lezione che ripete: non fidatevi dei fondi pubblici, trovate i modi per vivere comunque), ed è un festival come Primavera dei teatri, nato caparbiamente dal nulla a Castrovillari, Calabria. È la drammaturgia non “nuova”, semplicemente chirurgica, capace di rovistare dentro, di Lucia Calamaro e di altri non molti, in tempi di strombazzate rinascite della scrittura teatrale. È la provocazione dei teatri ’90, anche quando non siamo d’accordo con certi cerebralismi o al contrario populismi, è la ricerca di dialogo con la società ed è la chiusura nel proprio laboratorio a sondare il mistero o se stessi.

È i tanti maestri o giovani compagni di strada stranieri che hanno disseminato e che vangano il nostro teatro, da Grotowski a Pina, da Tadeusz a Barba a Mnouchkine a Brook a Fabre, fino a Milo Rau, ai Rimini Protokoll, alle strepitose divertenti rasoiate di Marthaler. È la Biennale senza rete di Latella (e alcuni suoi spettacoli).

È un bisogno di radicalità, di profondità, di ascetismo, in una società dove vincono il compromesso, il superficiale, l’effimero, il superfluo. È la coscienza che l’immaginazione prima o poi il potere lo conquisterà, o alla lunga, nonostante tutte le sconfitte, lo supererà. O semplicemente lo ignorerà. Il teatro, come l’arte vera, è fiducia, artigianato, ebbrezza del vedere nascere qualcosa di simile alla vita, a volte più intenso della vita. Il teatro è fremito, è dialogo, è comunità che si ricrea ogni volta, anche solo tra un attore e uno spettatore, fino ai tempi del deserto. Il teatro, signori miei, (scusate l’azzardo) è indistruttibile.