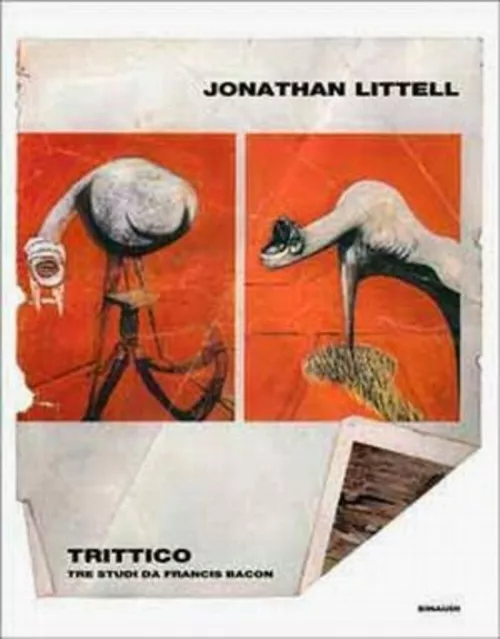

Jonathan Littell. Trittico

Non è molto sorprendente che uno scrittore come Jonathan Littell, così affascinato dalla violenza da farne il centro propulsore del suo talento, si sia deciso a comporre un Trittico di studi su Francis Bacon (trad. di Luca Bianco, Einaudi). A volte, soprattutto nel primo dei tre pannelli del libro, sembra adoperare la stessa intensità analitica, insieme fredda e appassionata, dei reportages dalla Cecenia e dalla Siria – per tacere delle pagine più truculente delle Benevole. Com’è noto, molti detrattori di Littell vedono in questa ossessione nient’altro che una cinica ricerca di effettacci a scopo scandalistico-commerciale. Ma c’è una critica delle intenzioni e una critica dei risultati, e confonderle genera spesso abbagli moralistici.

Personalmente, l’eventuale cinismo di Littell mi interessa poco, non essendo né sua moglie né il suo confessore, e trovo nei suoi libri non una serie di argomenti, ma un mondo, cioè qualcosa di retto da leggi coerenti, che sono come l’impalcatura invisibile che soggiace la varietà dei fenomeni. Il principio fondamentale di queste leggi è in fin dei conti quello di Eraclito: Polemos è padre e re di tutte le cose. Ma il famoso frammento prosegue con un’affermazione anche più importante per uno scrittore o un artista: il conflitto rivela differenze fondamentali, distingue gli dèi dai mortali, gli uomini liberi dagli schiavi. Eraclito sicuramente non pensava alle conseguenze estetiche di una tale intuizione, ma alle nostre orecchie tutto questo può significare che la violenza, discriminando, tira fuori dei personaggi dall’indistinto, modella l’esistente, e in ultima analisi produce l’illusione di un destino.

Ma il Bacon di Littell non è solo la conferma ideale di un certo numero di convinzioni personali; semmai, è una scuola, un esercizio dello sguardo che ha i suoi picchi di parossismo e le sue necessarie sconfitte. Percorrere l’opera di Bacon significa sperimentare una specie di perpetua condizione di allarme. Che differenza c’è tra la violenza delle immagini e la violenza della realtà? Dove passa il confine ? Littell inizia il suo viaggio al Prado, museo amatissimo da Bacon, che aveva il privilegio impagabile di visitarlo il giorno di chiusura, in compagnia di Manuela Mena Marqués, curatrice delle collezioni settecentesche e di Goya. Non erano passeggiate oziose: Bacon non degnava di uno sguardo Bosch, o Tiziano, o Rubens, e puntava dritto ai suoi due fari, come li avrebbe chiamati Baudelaire: Velazquez e Goya. Il nome di Velazquez evoca istantaneamente un’altra illustre meta di pellegrinaggi, la National Gallery a Londra, dove è conservata la Venere Rokeby.

Chi non capiva questo capolavoro, confidò Bacon a uno storico dell’arte americano, non poteva capire la sua pittura. Ma quello che è ancora più difficile da capire, è la natura esatta, il contenuto specifico dell’insegnamento ricavato da quelle visite. Senza dubbio, come osserva Manuela Mena interrogata da Littell, parte dell’ammirazione è causata dall’essenzialità, dalla riduzione al minimo necessario delle pennellate («Velazquez dà una pennellata, ed è sufficiente»). E poi, c’è il senso infallibile dello spazio, quell’inconfondibile idea dell’esistenza che si rende completa solo in rapporto a un determinato spazio. Ma questi sono fatti positivi che chiunque, dotato di pazienza e buona volontà, può ricavare da Velazquez. In Bacon invece i debiti sono sempre investiti da una fondamentale ambivalenza. A un certo punto scatta qualcosa nella sua mente che gli fa riconoscere un modello solo in virtù del fatto che lui si comporta esattamente al contrario.

Velazquez è il culmine, o uno dei culmini, di un’estetica classica che pone sempre il gesto pittorico in relazione con un’idea mentale. L’essenzialità può essere spiegata, in questo caso, con una strategia efficace di adeguamento a questo precedente immateriale, l’immagine interna che partorisce l’immagine concreta. Il presupposto di questa maniera di agire è la ricchezza del mondo interiore del maestro, che custodisce una specie di lanterna magica che proietta sulle pareti della mente le immagini inseguite dal pennello, in una specie di nobile gara di adeguamento.

La maestrìa nel disegno, di conseguenza, viene investita di un valore filosofico che oltrepassa abbondantemente i confini della tecnica. Il disegno è come un filo magico che unisce l’invisibile che accade nel mondo interiore all’opera che si manifesta. Poste queste premesse, sono addirittura commoventi le visite di Bacon alla National Gallery e al Prado. Psicologicamente ancora prima che culturalmente e tecnicamente, Bacon è l’esatto contrario di un Velazquez. È un uomo del Novecento nel senso più pieno della parola: una delle più nobili e disperate e coerenti incarnazioni del suo tempo. Ciò vuol dire, fondamentalmente, che quando dipinge non ha nulla da copiare da un’idea interiore che faccia da presupposto all’opera. Dentro Bacon si muovono certo impulsi e innominabili passioni, come dentro tutti gli uomini: ma non c’è nulla in grado di generare un quadro di Bacon.

Il metodo è completamente, irrimediabilmente invertito: la pittura è l’origine, è lei che genera l’idea, è lei che modella la psiche. Anche la scarsezza nel disegno di Bacon, di cui tante volte si è parlato a sproposito, è perfettamente consona alla situazione. Littell recupera un’affermazione da una tarda intervista alla BBC, che sembra solo una battuta e invece rivela più di interi trattati: «Non so disegnare. Se lei mi chiedesse di disegnare qualcosa, non penso che ne sarei capace». Ma cosa significa, da parte di un produttore di immagini straordinarie come Bacon, questa incapacità di disegnare ? Niente di meno che il punto di origine, il big bang dell’intera opera. Il disegno non sparisce, ma viene assorbito dal gesto della pittura, e nello stesso tempo totalmente sottratto alla sfera del mentale. Disegnare dipingendo significa consegnare tutto intero il processo creativo all’opera del caso. E diventare, di fronte all’opera, il primo dei suoi spettatori, come se guardare la propria opera equivalesse a visitare la mostra di un artista sconosciuto e sorprendente e di sicuro perturbante.

Come sintetizza efficacemente Littell, «Bacon dipingeva per comprendere alcune cose, non per raccontare a noi cose che lui già sapeva». Se dovessi cercare un equivalente letterario di questa rivoluzione copernicana, il primo nome che mi viene in mente è quello di Faulkner, la cui incapacità di imbastire delle trame precedenti alla scrittura mi sembra perlomeno simile all’incapacità di Bacon di disegnare ciò che dopo andrebbe dipinto. Ma bisogna insistere ancora sulla conseguenza capitale di questo atteggiamento: quello che chiamiamo la personalità, il carattere, il tipo psicologico non è più in grado di proiettare all’esterno la sua idea del mondo, lavorandola fino al punto di trasformarla in un’opera. È l’opera che crea l’individuo, lo riempie dei suoi contenuti. Detto in una formula: l’individuo è l’opera dell’opera.

E se la vita di Bacon ci appare satura di un senso spirituale così alto, come poteva apparire la vita di un santo a un uomo del Medio Evo, ciò si deve al fatto che questa nascita non finisce mai di accadere, e tanto è più compiuta quanto più si avvicina alla morte. Littell coglie bene questo punto, e cita un’intervista rilasciata a Mervyn Bragg nel 1985, dove Bacon afferma che «stiamo sempre tentando di sconfiggere la morte lasciando dietro noi delle immagini, ma non farà nessuna differenza». È proprio così, e bisogna avere il coraggio di pensarlo fino in fondo: l’opera non ci fa sopravvivere, ma dopo averci resi quello che siamo ci volta le spalle, ci piomba nella nostra mortalità che non è altro che la nostra insignificanza. E dunque, davvero, «non farà nessuna differenza».

Questo pezzo è apparso su Alias de il manifesto