Il design italiano oltre la crisi

La settima edizione del Museo del Design Italiano è una bellissima e sofisticata collezione di opere, alcune poeticissime e assolute, che, accanto ad altre di minor peso, hanno il potere di trascinare il racconto portando la storia, nel suo svolgersi, ad aprire molte direzioni, altre storie. Penso che il lavoro di Beppe Finessi (aiutato da Cristina Miglio), del direttore Silvana Annicchiarico e di Italo Lupi sia un capolavoro di cura e sensibilità capace di contagiare nel profondo chi attraversa il bellissimo percorso disegnato da Philippe Nigro e di procurare sensazioni di gioia e bellezza.

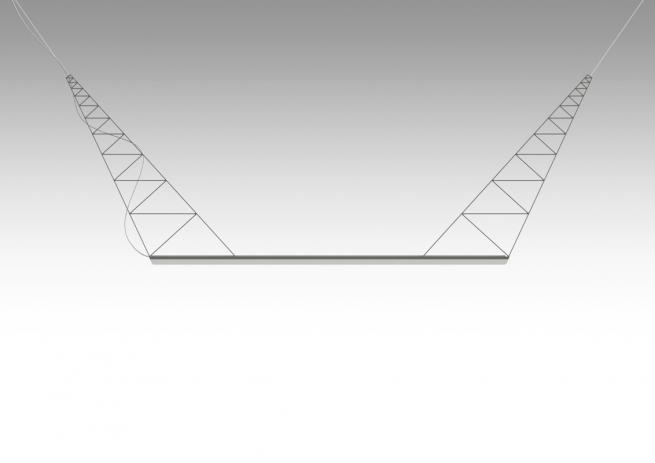

Alessandro Mendini, Poltrona di Paglia, 1975

Alessandro Mendini, Poltrona di Paglia, 1975

Va detto però che il discorso si concede molte deviazioni e sconfinamenti e che per il desiderio di accontentare un po' tutti, di includere grandi maestri e raffinatissimi ricercatori rimasti nell’ombra, di accennare a tante storie magari non sempre centrando il capolavoro o l’opera contestuale, per lo sfizio di mettere in luce il minore, la cosa a latere, per poi alzare il volume con l’opera del grande maestro... alla fine del viaggio lasciano un po’ la sensazione di una massa magmatica in cui si rischia di confondere ogni cosa. Ma forse è proprio quello il bello: uscire sopraffatti e interrogativi.

Ettore Sottsass, Non toccatemi sto meditando, 2007

Ettore Sottsass, Non toccatemi sto meditando, 2007

Enzo Mari

Enzo Mari

Su tutto, Philippe Nigro possiede la straordinaria capacità di tenere insieme ogni cosa. Ha ingaggiato la sua personale battaglia contro lo spazio magniloquente di Muzio riportando l’andamento curvilineo alla sensazione di una passeggiata lungo le strade di un borgo familiare. Così, per negare l’enfasi dell’architettura, ha rivestito lo spazio di “scatole” di legno così da ricondurlo a una misura più umana e domestica, adatta a raccontare la delicatezza e la poesia nascosta nelle piccole cose. Una scelta cha ha il grande pregio di valorizzare oggetti a scala minuta.

Una delle affermazioni, o prese di posizione, del nuovo episodio del museo del design riguarda indubbiamente il movimento italiano dei maker che per la prima volta il Museo mette su un piedistallo (il che equivale a metterlo in piena luce come sotto una grande lente di ingrandimento). Un fenomeno – quello dei maker – in grado di mettere in discussione tutto il vocabolario base dell’industrial design (produzione, serie, standard...), o meglio: del progetto nella sua relazione strettissima con l’industria o la produzione più in generale.

Come ogni museificazione che si rispetti, la mostra sembrerebbe dunque, per la prima volta, proporsi di rintracciarne “precisi (o supposti) rapporti genealogici” e così, nel dedicarsi a definire il lignaggio, ne individua antenati di tutto rispetto. Su tutto aleggia la lettura della crisi come grado zero da cui partire per rimettersi in moto.

L’Autoproduzione si trova così al termine di un’ipotetica galleria che la allinea in un unica tirata con l’Autarchia (a metà degli anni Trenta) e l’Austerity (coincidente con la metà degli anni Settanta), più deviazioni qua e là, a suggerire percorsi di altre possibili storie. Il Museo mette ordine fra il materiale emerso negli anni passati, sempre a Milano, con l’opera di avanguardia condotta da Alessandro Mendini (con Laura Agnoletto, Cesare Castelli e Camillo Agnoletto) attraverso le mostre alla Fabbrica del Vapore o da Stefano Maffei con l’attività Subalterno1 o attraverso l'opera solitaria di autoproduttori come Massimiliano Adami o Duilio Forte. Ha il merito quindi di istituzionalizzare una sorta di censimento e di mettere sotto i riflettori tanti giovani autori. Nell’offrire, inoltre, un’intera oasi a Denis Santachiara e al suo CyrcusLab apre un importante fronte di riflessione sul tema del "download design".

Il primo episodio, dunque, è calato in anni dominati dall’ideologia nazionale fascista responsabile del disastro della Seconda Guerra Mondiale; il secondo è legato alla ridefinizione dei rapporti di potere su scala globale sulla base delle politica petrolifera; mentre l‘ultimo – di cui si cerca di tracciare i contorni – è immerso in un universo globalizzato pervaso dalla Rete e dalle tecnologie digitali.

Questo percorso di lettura si riflette anche nella linearità del percorso, simile a una strada che si conclude con una grande scalinata, a significare, forse, la scalata verso il futuro.

La mostra si apre con il periodo dell’Autarchia mostrando tutta la forza di propaganda di una Nazione che, messa ai margini dalla comunità mondiale (per l’aggressione dell’Etiopia), trovandosi isolata ed esclusa dalla rete dei rapporti civili, decide di far da sé e di mostrare di poter fare a meno degli altri. È una sezione che parla dell’opera di un potere che cerca nell’isolamento forzato (le Sanzioni del 1935) una forma di riscatto nazionale, promuovendo una grande opera di propaganda attraverso un immaginario popolato di oggetti fatti di latte, carta, ginestre, sughero e impastati, con tanta fantasia e invenzione.

Al suo estremo opposto, l’Autoproduzione, è un fenomeno calato in una rete di relazioni in cui tutto è interdipendente, interscambiabile, interattivo, a portata di mano, globalizzato.

Se l’Autarchia, quindi, coincide con l’illusione di una società che chiude i propri confini e si convince di poter essere autosufficiente “facendo di necessità virtù”, come dicevano i nostri nonni, l’Autoproduzione è piuttosto un fenomeno legato al proliferare delle possibilità e all’accessibilità delle tecnologie. Malgrado si trovino agli antipodi in questo senso, entrambi però trovano nell’autosufficienza una strada da percorrere con passione.

L’episodio centrale della mostra, poi, apre una squarcio sulla metà degli anni Settanta. Il Petrolio incombe sull’Austerità e su una società messa in crisi dalla dipendenza dai Paesi produttori della principale fonte energetica del xx secolo. L’Austerità (o meglio gli anni che rappresenta) coincide con il risveglio dall’illusione di una società liberata dal consumo, e segna la ribellione contro un sistema alienante che soffoca l’individuo piuttosto che liberarlo. È in questo clima che si forma per la prima volta una coscienza “ecologista” dopo la spensieratezza positiva degli anni Pop.

In Italia la risposta al movimento Pop (di matrice anglosassone) prende le forme dell’Arte Povera, che trasfigura l’energia profonda della materia per elaborarla in forma poetica. Però quest’energia sotterranea, come di un sommovimento tellurico, profondo, perché in cerca delle radici, mi pare che si perda un po’ nella mostra. Che restituisce comunque un’immagine serena dove sfumano le contraddizioni e il conflitto si scarica. Gli anni Settanta furono anni anche violenti, radicali, pieni di energia: un’energia di tipo collettivo, fatta di grandi riunioni, di assembramenti di gente, tanta gente, di partecipazione e rifiuto di delegare ad altri. Ecco, in questo, nelle tante foto di gruppo, si coglie la grande differenza con gli anni segnati dall’Autoproduzione.

La partecipazione era diretta e non mediata da una sistema sofisticato come quello rappresentato della Rete (collettivo e individuale insieme, dove spesso le persone condividono cose e pensieri in maniera solitaria e individuale), come rivela anche l’assenza di una vera e propria condivisione di gruppo che arrivi a comprendere questioni legate alla distribuzione e alla vendita. Mancano ancora gallerie di riferimento, spazi condivisi, malgrado figure di riferimento anche importanti e ambiziose siano emerse in questi ultimi anni come Subalterno1, Misiad, Milano Makers, e molti altri.

In questo senso mi sembra un peccato non aver sottolineato che dietro molti dei progetti radicali c’erano comunque aziende, istituzioni o personaggi, come è stato per Gavina nel caso della Proposta per un'Auto-progettazione di Enzo Mari, considerata universalmente l’antenata illustre dell’Autoproduzione contemporanea. Oppure Cassina. Cesare Cassina fu in prima linea nel supportare sperimentazioni e autoproduzioni libere dai vincoli dell’industria sia all’interno dell’azienda con il Centro Ricerche Cassina affidato alla generosa creatività di Francesco Binfarè, sia con società esterne come nel caso di Bracciodiferro. Anche questi, probabilmente, piccoli atti di ribellione in nome della libertà di poter agire fuori dai legami familiari e aziendali (claustrofobicamente coincidenti). Bracciodiferro, creato nel 1970 da Gaetano Pesce, penso sia un interessante episodio antesignano dell’autoproduzione. Malgrado il supporto di Cassina (vera e propria istituzione della Brianza) la sede, Pesce l’aveva voluta a Genova, per il motivo che “l’indotto dei cantieri navali era molto vitale e c’erano molti artigiani abili per realizzare i prototipi”.

Meda

Meda

Questo per dire che il rapporto diretto tra progettazione-produzione – bandiera del movimento degli autoproduttori – è un tratto radicato nel modo di procedere del design italiano fatto delle tante botteghe del mago che sono lo studio dei designer. Malgrado la retorica delle fabbriche, gli autori italiani hanno costruito un rapporto strumentale con l'industria o meglio con le industrie come luoghi della produzione e depositi di una cultura del fare.

Se vale la pena ricordare che Cesare Cassina offriva uno stipendio a fondo perduto a Gaetano Pesce proprio per assicurargli le risorse per procedere con le sue sperimentazioni sapendo che prima o poi sarebbero state utili, oggi ho l’impressione che nessuno si preoccupi di sostenere il lavoro di tanti bravi designer sperimentatori e autoproduttori che possono contare solamente sulle proprie forze e che ci sia un progressivo scollamento fra le fabbriche del design e il territorio battuto dai tanti giovani progettisti.

Questo travaso tra industria e autoproduzione è stato centrale nella storia del nostro design (per la dimensione delle fabbriche e per il rapporto con le persone); mi piace sottolinearlo sia per mostrare l’intreccio tra serie e sperimentazione, sia per indicare l’interdipendenza di mondi che oggi sembrano procedere in parallelo. Nel Museo è esposto il caso esemplare di un’azienda come Vitra (purtroppo non italiana) che firma da editore una sofisticatissima lampada stampata in 3D autoprodotta da Alberto Meda. E credo che in questo senso vada letta la scelta di dedicare un’intera stanza a Danese, malgrado non rientrasse esattamente nella triade Autarchia, Austerità, Autoproduzione, come piccolo monumento alla figura dell’editore. Come editori sono, nella sostanza, molti marchi del design italiano che si sono affrancati da tempo dalla produzione, a mostrare la crisi del sistema industriale italiano.

Altara

Altara

Questo settimo episodio del museo del design italiano, dunque, sposta volutamente il fuoco lontano dall’industria, o almeno lo rivolge al suo fianco. Non è una mostra sull’oggetto industriale, è piuttosto l’apoteosi del suo rifiuto che spesso significa anche rifiuto dell’omologazione a un modello di società irreggimentata in forme ripetitive e seriali, e resa aliena dall’asservimento al primato della tecnologia. È una mostra che parla di sperimentazioni, esercizi formali, piccoli gesti, in alcuni casi di forme di chiusura su se stessi, forse anche di elaborazioni di lutti, gridi di ribellione, megafoni di disagi sospesi tra dimensione pubblica e rifiuto solipsistico. È una mostra di piccole botteghe del mago dove il tempo è sospeso. Parla della solitudine, ma anche della ribellione, della ricerca di sodali, di amici, di complici che possano condividere un’alternativa, estetica, formale, di vita. Racconta una storia spesso di grandi sodalizi, di amicizie senza frontiere, di legami familiari resi ancora più solidi dal fare insieme, lavorare, pensare...

Il design è un gran chiacchiericcio, un continuo compromesso, anche un lavoro sporco, un’opera di seduzione e di persuasione occulta che porta chi compra una sedia o un secchio a vederci riflesso un mondo di desideri, significati, valori. La premessa è che tutti possano possedere questi oggetti, perché sono accessibili, costano il giusto. Questo almeno nelle intenzioni, perché il design alla resa dei conti si paga profumatamente e anzi è sempre più apparso come il mezzo per creare valore aggiunto e far vendere a caro prezzo cose che altrimenti rimarrebbero sullo sfondo. Se dobbiamo circondarci di forme gridate da autori che cercano di affermare la propria presenza, allora tanto vale far da sé, e circondarsi piuttosto della propria voce.

Gli oggetti sono quindi anche il tentativo, a volte titanico, altre disperato, senza alternative, di affermare la propria voce in un sistema che soffoca l’individuo, lo aliena dalle cose che lo circondano con tutta la forza che i legni, i forconi, le falci... brandite come mazze simboliche a difesa del proprio spazio vitale ma disinnescate nel loro potere offensivo, esprimono nel funzionare da schienali, braccioli, sostegni o puntelli.

In questo tipo di universo formale, ogni sedia è un trono, come quello brutale e primitivista di Francesco Faccin o quello straordinariamente ironico e poetico disegnato da Alessandro Mendini con grandi balle di fieno.