Sconfiggere l'horror vacui / Serie-mondo

In modo sempre più decisivo la serialità televisiva sta condizionando lo sviluppo, la storia e le prospettive del mondo audiovisivo, tanto sotto il profilo industriale quanto sotto quello artistico. Nell’acceso dibattito sul tema della serialità, continuamente si sente parlare di un presunto superamento della sperequazione tra televisione e cinema, nel solco di un incrocio tra le grammatiche specifiche di ciascun linguaggio. Ciò da un lato condurrebbe la televisione, classicamente votata a una sintassi semplice e rassicurante, a sperimentare modalità di racconto nuove e più complesse; dall’altro il cinema a raccogliere le istanze del miglior racconto seriale (la coralità o l’arco di trasformazione dei protagonisti, per dirne alcune). Impossibile escludere questa comunicazione tra i due linguaggi, tant’è che uno dei più forti segnali che il cinema recente sembra aver recepito dalla televisione, in Italia almeno, è stato il “recupero” dei generi.

Tuttavia, per interrogarsi sullo specifico seriale contemporaneo, appare necessario sganciarsi dall’onnipresente paragone con il cinema.

Ecco perché una possibile direzione di indagine per cogliere lo spazio verso cui si muovono i racconti seriali di oggi potrebbe essere presa in prestito non dagli studi sul cinema, ma dalla teoria letteraria. Prendendo in carico la nozione di opera mondo, proveremo a cartografare il territorio seriale per scoprire in che senso, nonostante l’eco “spaziale” che risuona nel concetto di opera mondo, la chiave di volta delle serie tv stia nel rapporto che esse intrattengono con il tempo.

Cosmogonie

In un testo classico degli studi di letteratura comparatistica, Opere mondo (Einaudi, Torino 1994), Franco Moretti faceva il punto su una serie di opere che occupano un posto speciale nella storia della letteratura e condividono alcune caratteristiche che le riconducono a quella che lo studioso definisce “epica moderna”: sono opere totali, frammentarie, interminabili, solcate da digressioni, stratificate, plurali, universali. Più recentemente, Stefano Ercolino ha ripreso alcuni spunti di questa riflessione per definire un certo tipo di oggetto letterario che chiama “romanzo massimalista” (Il romanzo massimalista, Bompiani, Milano 2015): libri ipertrofici, lunghi, corali, dissonanti, olistici che sono comparsi nella seconda metà del Novecento e hanno cambiato la letteratura contemporanea, da David Foster Wallace a Thomas Pynchon, da Roberto Bolaño a Don De Lillo. Al netto delle differenze tra queste due teorie, resta il fatto che entrambe individuino un filone di opere la cui specificità è l’incontenibilità, l’intertestualità, la forza pletorica con la quale dispiegano mondi.

Ma in che modo tale caratteristica può rivelarsi calzante rispetto alla struttura del formato seriale?

Le serie tv contemporanee sembrano essere costitutivamente disposte alla costruzione non già di racconti, quanto piuttosto di interi universi narrativi: la serie istituisce un mondo che è come un orizzonte di senso, una materia viva ma indistinta dalla quale, di volta in volta, prendono forma le varie storie che vediamo sullo schermo.

Ogni storia seriale ha infatti il suo doppio, la sua ombra, il suo complemento, in quelle che simultaneamente non vengono raccontate. Esse, però, questo sembra dirci la serialità, possono essere raccontate. La coralità è un artificio che ha le sue misure, simmetrica in Game of Thrones, in cui si stenta a riconoscere i diversi pesi narrativi; frustrante in certi tratti di The Walking Dead, in cui ci si dilunga su vicende secondarie, mentre altrove, fuoricampo, ci sono chiari portatori della storia a cui lo spettatore attende di potersi rivolgere (e a volte l’attesa dura intere settimane). Quel fuoricampo non è però messo a tacere durante la visione, anzi per le regole del gioco della fruizione vive, lontano, silenzioso, ma lo spettatore sa che vive, sa che nel frattempo, altrove, gli altri attori della storia stanno affrontando la loro avventura.

Tuttavia, per quanto il dispositivo seriale ci illuda di funzionare indipendentemente dal nostro ruolo di spettatori, esso ci convoca continuamente a metterci in gioco. La tensione paradossale di cui si alimenta il seriale è questa spinta con la quale dichiara insieme un ordine del discorso che non è per noi (la serie si “limita” a generare mondi) e che tuttavia non può che funzionare attraverso di noi (il mondo seriale chiede di essere abitato).

Come ci si orienta dentro l’orizzonte di senso del mondo seriale?

Ph: Olivier Culmann, Watching Tv series, 2004-2007.

Spazio

La più acclamata e seguita serialità televisiva contemporanea si articola in uno spazio di racconto che gli addetti ai lavori definiscono arena-driven (per intenderci: Game of Thrones, Westworld, Lost, Twin Peaks, Broadchurch, Fortitudee così via). Significa che l’azione e il procedere del racconto sono guidati dall’arena, cioè dal contesto raccontato, più che dalle storie di un singolo personaggio (in tal caso parliamo di character-driven: The Young Pope, Breaking Bad, Dr. House, True Detective, Dexter). Ovviamente esistono diverse classificazioni ed etichette, molto flessibili e difficilmente univoche: una serie originale è un testo audiovisivo stratificato, plurale, difficile da ricondurre a una singola tipologia. Tuttavia porre l’accento sull’arena ci aiuta a mettere a fuoco un punto essenziale relativo alla “spazialità” delle serie tv. Nelle serie-mondo, lo spazio è così specifico perché istituisce un ambiente che lo spettatore è invitato ad occupare. Stanziarsi nello spazio seriale è un lavoro che coinvolge lo spettatore a un grado profondo,perché significa sganciarsi dal flusso del tempo diegetico per imparare a saltare da un angolo all’altro del mondo raccontato. Naturalmente lo spettatore non è messo in condizione di agire interattivamente scegliendo davvero il suo percorso di lettura (non ancora almeno). La serie però è congegnata in modo tale da simulare questo effetto. Quando scopriamo, attoniti, che la casa in cui Desmond si sveglia di buon mattino è dentro alla botola dell’isola di Lost, è come se la serie ci stesse suggerendo che stiamo scoprendo gli spazi, le pieghe, gli anfratti del suo universo: l’esperienza della fruizione si svolge come se stessimo saltando da un capo all’altro di quel mondo, come se avessimo, avrebbe detto Wolfgang Iser a proposito dei romanzi, “un punto di vista errante” che attua il racconto attraverso l’atto della fruizione.

Ma l’ambiente dispiegato dalla serie chiede di essere abitato dallo spettatore e contemporaneamente pone ostacoli alla sua abitabilità. Mentre il fruitore lotta per sentirsi a casa sua in mezzo alle molteplici storie che gli scorrono davanti, infatti, viene continuamente trascinato nel disagio di perturbanti rovesciamenti di trama o di relazione tra personaggi. La tensione drammaturgica si misura in questo continuo movimento, invito ad entrare nel mondo e straniamento da esso. Stranger Things ha fatto di questa doppiezza la sua cifra, combinando la condizione domestica per eccellenza, l’infanzia (il ricordo degli anni ’80 e lo sguardo incantato dei giovanissimi protagonisti) con l’inospitale per definizione, il mondo “sottosopra”.

Qual è allora lo spazio di ciascuna delle storie che convivono nel mondo seriale? Solitamente possiamo parlare di racconti principali o secondari, perché un autore imprime ad essi una forma chiara e dei rapporti gerarchici. Però nelle serie-mondo, questi lavori “olistici, ipertrofici, solcati da digressioni”, le cose sembrano andare diversamente. La serie è un racconto, e dunque contiene la promessa del suo stesso senso nel gesto di esser letta, ma al contempo ci fornisce la perpetua sensazione di girare a vuoto, senza puntare verso il suo compimento, come un mondo che esiste incurante di noi.

La presenza di un ordinatore degli eventi tende,infatti, a nascondersi tra le righe del testo. Lo spettatore sente di dover esplorare il mondo perché anche se questo è stato preordinato per lui, l’apparente assenza di un narratore che distribuisca gli spazi nella storia rende necessario padroneggiarli tutti per capirci qualcosa. Da qualche parte, questa è la confusa promessa delle serie, di quel mondo è nascosto il senso. Ma dove? Occultare il punto di arrivo è forse una delle più eclatanti operazioni narrative svolte da Westworld, una serie in cui la scrittura sembra tanto confusa da riuscire a restituire allo spettatore il senso di un mondo a tutti gli effetti, un mondo che semplicemente vive. In Westworld gli obiettivi non sono chiari, la statura dei personaggi è vaga, i conflitti ambigui: ogni volta che premiamo play è come se stessimo collegandoci in diretta streaming con una realtà che procede indipendentemente da noi.

Lo spettatore girovaga nelle selve del racconto imboccando percorsi tortuosi e apparentemente svincolati gli uni dagli altri, fidandosi del fatto che prima o poi un elemento consentirà di leggere retrospettivamente tutta la storia. Una fiducia che serve per andare avanti nella visione e che è alimentata da percorsi drammaturgici più o meno soddisfacenti, ma che di fatto è ingiustificata. La struttura seriale, infatti, è priva di telos. Non c’è, nel dispositivo produttore di storie che è la serie tv, un fine che non sia la sua stessa riproduzione. Come una stampante 3d, una serie vive per rigenerarsi all’infinito.

Ecco perché, se ci armiamo di pazienza e ci mettiamo a setacciare gli spazi del mondo seriale, dopo qualche giro a vuoto arriviamo a capire dove vada cercato il senso. Nel tempo.

Tempo

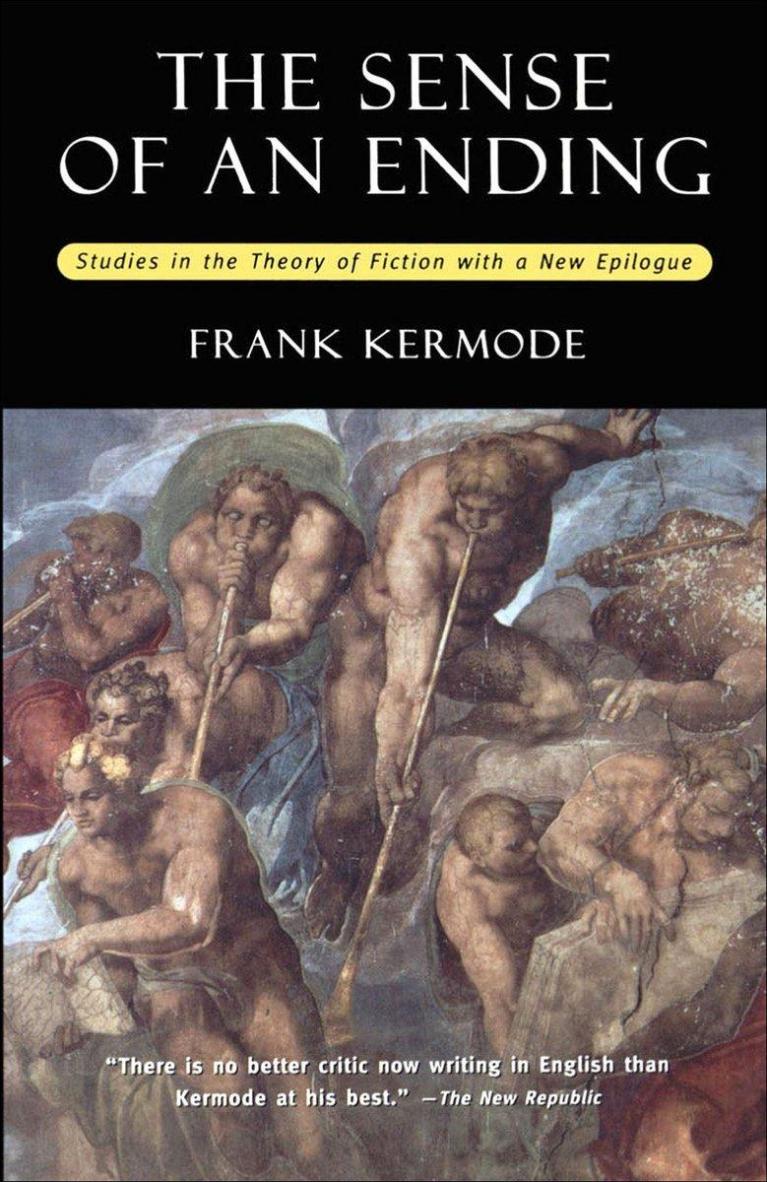

In un libro importante per le teorie della narrazione (The Sense of an Ending, Oxford University Press, 1967), lo studioso americano Frank Kermode si è chiesto quale sia il ruolo della fine all’interno dei racconti e in che modo essa influenzi il rapporto che abbiamo con lo scorrere degli eventi. Che cos’è la fine? A cosa serve? Paradigma cosmico che imprime un senso allo starsene lì del mondo e della vita, la fine è un principio ordinatore che fornisce all’esperienza del tempo una direzione. L’esperienza temporale della fine è – sostiene Kermode – l’attesa del procedere delle cose verso il proprio compimento: un vissuto che non esiste nella vita (perché il tempo della vita non ha inizio e non ha fine, è sempre in medias res) ma solo nei racconti. Attraverso le narrazioni impariamo a relazionarci al fluire del tempo per mezzo di categorie cognitive come inizio, svolgimento e fine: ecco perché il tempo ha, per noi, la forma di una freccia. Eppure, se da un lato impariamo il “senso di una fine” grazie alla narrazione di finzione, e dunque proiettiamo questa struttura così intuitiva di ordinamento delle cose anche nell’esperienza che facciamo della storia e della vita, dall’altro la nostra esperienza della storia e della vita è per forza di cose sospesa, perché nel tempo personale, autobiografico, non ci sono inizi, svolgimenti e conclusioni. Così attendiamo la venuta di una fine che non arriva mai e che dunque da imminente si fa immanente – questo è il principio del tempo cristiano, un tempo messianico, di attesa.

Alla struttura lineare dei racconti di finzione e storiografici che ad avviso di Kermode offrono agli uomini la consolazione della fine, le serie rispondono con un altro ordine del discorso.

Lo spazio-tempo seriale infatti, si finge privo di direzione, spalancando un’esperienza temporale che simula quella del vissuto biografico: il procedere della storia, a tratti desultorio e apparentemente sganciato dalle intenzioni dell’autore, risultando privo di un orientamento teleologico, si articola in configurazioni cicliche che gli consentono di tornare su sé stesso. Lost, ancora una volta, ce lo mostra con impareggiabile potenza quando lo spettatore scopre che il grido strozzato del protagonista Jack, fuori da un aeroporto statunitense («We have to go back, Kate»), non sta avvenendo nel passato, come si è creduto per tutto l’episodio, ma nel futuro – non si tratta di un flashback, ma di un flash forward.

Nelle serie la fine è esclusa dal racconto perché il rapporto tra le parti e il tutto è articolato in modo tale che la somma degli episodi ecceda sempre l’insieme, sforando la totalità. Ecco perché di una serie non vogliamo sapere come va a finire, ma cosa succede dopo.

Ciclico, ricorsivo, casuale, il tempo seriale è il tempo parcellizzato e incompleto della vita che si finge storiografico, cioè ordinato, orientato. Occultata dietro le ricorsive trovate della drammaturgia televisiva, dimora una struttura temporale che sta più dalle parti della vita che da quelle della finzione: di una serie non abbiamo mai un’esperienza complessiva, proprio come non l’abbiamo del vissuto autobiografico (è ciò che il finale dei Soprano ha mostrato con irripetibile forza). Nelle serie tv facciamo esperienza di mondi che vivono liberi dall’attesa della fine.

Fuori dallo schermo, nel luogo in cui il tempo e il mondo seriali si incontrano con quelli umani, vive lo spettatore. Cosa se ne fanno gli umani di questo spazio-tempo pletorico e inafferrabile che è dispiegato dalle serie-mondo?

Deve esistere un qualche nesso diretto, oltre a quello analogico, tra il tempo della vita individuale e quello dello schermo. La struttura potenziale del dispositivo seriale offre al fruitore un antidoto contro l’horror vacui: forse per questo i peggiori binge-watching si scatenano in solitudine, e si prolungano furiosamente fino a tarda notte, il tempo potenziale per definizione, il tempo fuori orario. L’attività di fruizione del seriale è un’attività che si svolge da soli (o con il proprio/la propria convivente – colui o colei con cui si condivide il tempo della vita), come la lettura, perché il tempo dello spettatore e quello del racconto intrecciano una silenziosa alleanza, svuotandosi l’un l’altro in una lotta feroce.

L’episodicità delle serie si dipana nella quotidianità della vita, creando un tempo di riserva, sospendendo il flusso degli eventi in virtù di un gioco del come se che simula che lo scorrere delle cose ricominci continuamente da sé stesso. La fine è trattenuta, sacrificata dal racconto che la esclude, facendola esorbitare dai propri confini. Espulsa dal mondo del testo e rinviata al mondo dello spettatore, la conclusione non ci offre la consolazione di un ordine fittizio ma al contrario la filigrana del tempo umano. Come insegna Shahrazād, finché il fuoco del racconto brucia, la fine resta lontana.