Scrivere a matita / Robert Walser e il paese del Lapis

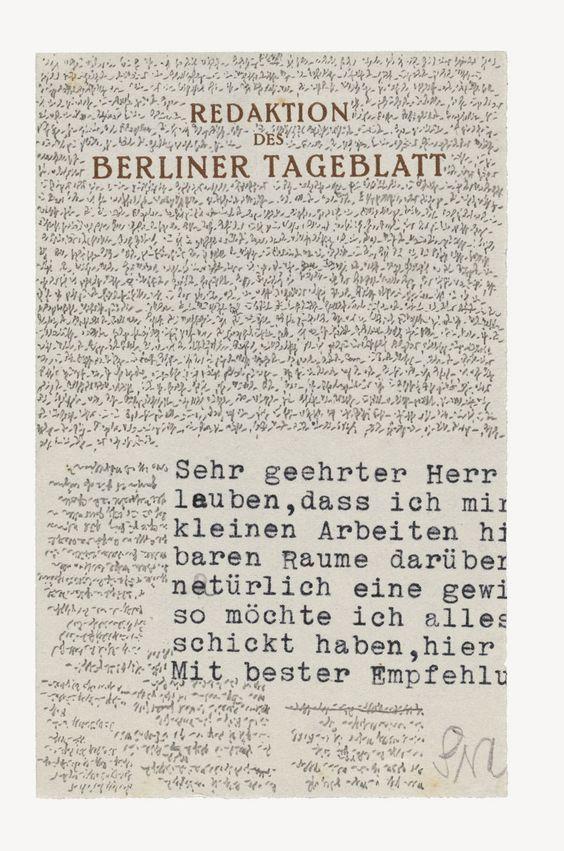

Prendiamo due modi di scrivere: la scrittura digitale propria della tastiera della macchina da scrivere e, in seguito, del computer, e la scrittura grafica che qui considero alla lettera, ovvero come scrittura con la matita in mano. Se la prima ha soppiantato la seconda, lo scrittore svizzero Robert Walser non ha mai smesso di utilizzarla. Da alcuni anni i suoi microgrammi cominciano a essere esposti in Svizzera e all’estero, come nella mostra di Mendrisio di cui ha parlato tempo fa su doppiozero Marco Belpoliti o come nella mostra-convegno-catalogo Robert Walser: Grosse kleine Welt Grand petit monde, a cura di Marie José Burki, Mandana Covindassamy, Beaux-Arts de Paris éditions – Ministère de la culture 2019): “Non si tratta di esporre Robert Walser scrittore ma di mettere in evidenza il processo di scrittura micrografica in quanto composizione visiva” (Marie José Burki et Mandana Covindassamy).

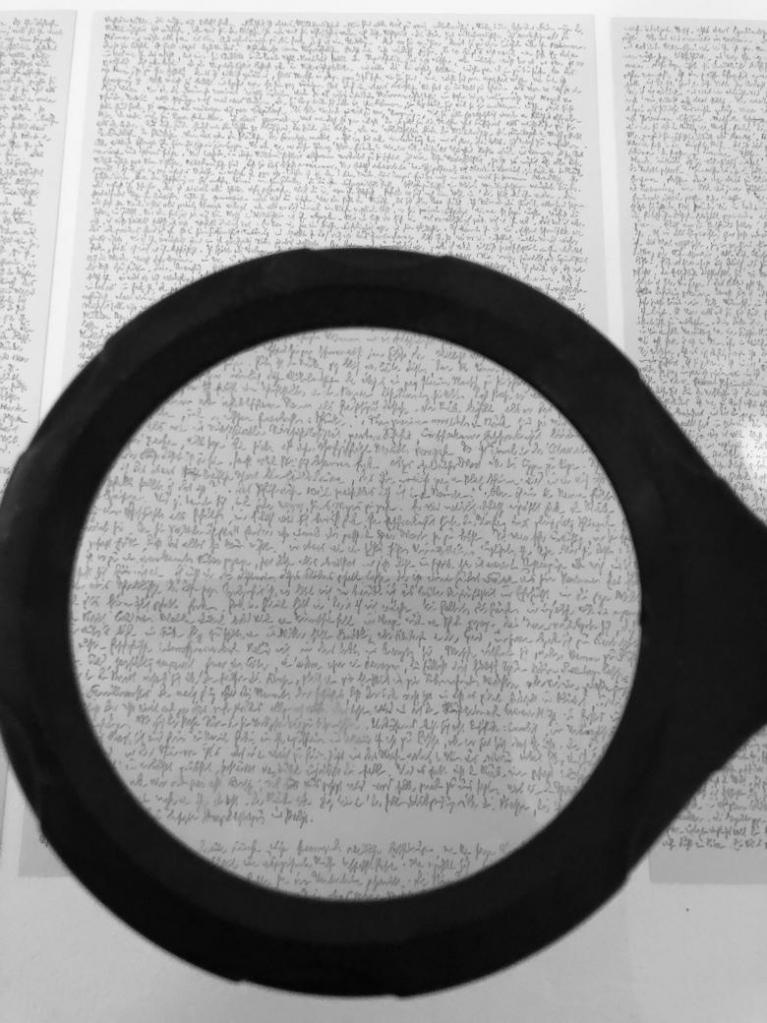

Occasioni uniche per conoscere da vicino il lavoro di Walser, sebbene bisogna tener conto di due aspetti: conservati alla Biblioteca nazionale svizzera, i microgrammi sono schizzi e brutte copie non destinati al pubblico secondo le intenzioni dell’autore, che “opera come un ‘segretario’ nel senso etimologico della parola, mantenendo il segreto sulla parte privata del suo atelier artigianale” (Peter Utz). Walser inoltre manca l’appuntamento con le avanguardie, a partire dal dadaismo zurighese (Frédéric Paul) e “nonostante la modernità che segna la sua opera, non voleva essere moderno” (Reto Sorg), malgrado l’attenzione che suscita oggi nel mondo dell’arte contemporanea. Nondimeno “il rapporto stretto con suo fratello pittore e la natura essenzialmente descrittiva dei suoi testi testimoniano a favore del primato della visione e della relazione naturale con gli artisti figurativi” (Frédéric Paul). Ora, cosa comporta la scrittura grafica? Da tempo me lo chiedo e butto giù ogni tanto qualche appunto – a matita ovviamente.

Pondus

Scrivere a matita vuol dire essenzialmente scrivere lentamente. La punta della matita, per quanto temperata, scorre sul foglio esercitando una leggera resistenza rispetto alla punta della penna, affilata come la lama degli scarponi da pattinaggio sul ghiaccio. Questo dà tempo di riflettere alla parola successiva, che si affaccia alla mente mentre si scrive la precedente. Una temporalità sconosciuta alla scrittura digitale, come se le dieci dita diventassero di colpo una. Un attimo: intendo dieci dita per chi ha doti dattilografe (come quei chitarristi dalla mano sinistra immobile sulla tastiera mentre suonano velocissime cascate di note), poco più di due per i comuni mortali. Io in genere non batto sulla tastiera del computer con più di quattro dita e quando mi capita di fare dei raccordi a cinque o persino sei mi sento un calciatore che effettua un dribbling memorabile.

Che il vostro ritmo sia l’andante moderato o l’allegretto, digitare i testi vuol dire ridurre lo scollamento tra l’atto fisico dello scrivere una parola e il pensiero che la pensa. Lo scollamento resta, certo, ma non è paragonabile a quando s’impugna una matita: il tempo di scarto non solo si allarga ma diventa palpabile, molto più che con una penna, a sfera o stilografica. Non si è finito di scrivere la prima parola a matita che il pensiero l’ha già terminata, in impaziente attesa della successiva.

Tomás Saraceno, Aerographies, 2018, Palais de Tokyo, Parigi

A questo punto alla mano non resta che trascriverla, metterla per iscritto. Questo è così vero che quando si scrive a matita si torna poco indietro per correggere. Maestro di questa tecnica era lo scrittore svizzero Robert Walser, che ha sempre rifiutato di utilizzare la macchina da scrivere. Era tuttavia capace di buttare giù uno de suoi 526 microgrammi a matita senza neanche una correzione, come se riportasse il pensiero sul foglio, un pensiero – a volte libri interi – già costruito che doveva essere solo estrinsecato, messo per esteso. Steso come un panno bagnato al sole.

In una lettera al redattore della “Neue Schweizer Rundschau” Max Rychner datata 20 giugno 1927, Walser confessa di essere diventato “un artista nell’arte di pazientare”: “ricopiando quello che mi dettava la matita ho riappreso, come un bambino, a scrivere”. Infatti, di ritorno nella sua Bienne nel 1913 dopo il periodo d’oro berlinese, ha maturato un disgusto per la penna e per l’inchiostro, una specie di crampo che gli insacca la mano e gl’impedisce di lavorare di primo getto come una volta. A Berlino infatti, oltre a frequentare gli artisti della Sezession, redige a penna e quasi senza cancellature tre romanzi: I fratelli Tanner (1907), L’assistente (1908) direttamente in bella copia e Jakob von Gunten (1909).

È la matita a restituirgli il piacere di scrivere, una sorta di terapia grafica. Solo in un secondo momento passa alla bella copia – e nel ricopiare documenti consisteva in fondo la sua attività di ex-impiegato d’ufficio. In questo modo Walser distingue in modo netto la matita per la creazione e la penna per la pubblicazione, l’indipendenza creatrice e le consegne oberanti di lavoro, la sfera privata e quella pubblica. Perlomeno fino al 1933 quando smette di scrivere per entrare nella clinica psichiatrica di Herisau.

Pensus

Senza scomodare la grammatologia, chi scrive o digita spesso testi sa bene che scrivere vuol dire pensare, che il pensiero è sollecitato dalla scrittura o, meglio, che c’è una corrispondenza tra i due tale per cui non si pensa veramente ciò su cui non si scrive (su ciò di cui non si scrive si deve tacere?).

Penso all’abisso tra le mostre che mi è capitato di recensire e le mostre che ho visitato, come si usa dire, per piacere. Non solo perché nel primo caso mi documento, ma in quanto il fatto elementare di sapere che devo scriverne mi fa entrare nella prima sala con un passo diverso. Così nel corso della visita, al ritmo dei miei passi e delle mie pause, le frasi e le idee sorgono da sole. Laddove una visita senza commissione, se da una parte mi libera da ogni incombenza e mi apre all’esperienza estetica, dall’altro mi svuota la testa, annullando quel dialogo interno in cui mi faccio le domande e mi rispondo da solo e da cui scaturiscono le frasi appuntate in modo cursorio su un taccuino.

Affidando i suoi testi al foglio, Robert Walser li doveva aver già pensati in qualche modo: la sua stesura è piana, sicura, senza sbavature, con rare cancellazioni. Il microgramma esce fuori, si estrinseca sul supporto come un pensiero compiuto, un blocco che ha un suo sviluppo e organicità interni. E in cui quello che resta da pensare verrà pensato mentre si scrive, giocando d’anticipo grazie alla lentezza imposta dalla punta della matita.

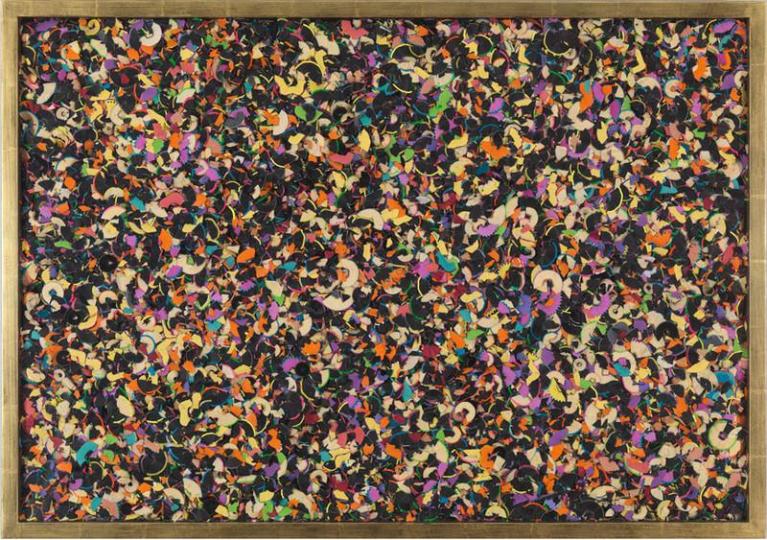

Piotr Uklánski, Untitled (Nahoko), 2013

Scrivere a matita vuol dire prestarsi a questo clivage che è poi un sotterfugio per darsi spazio e tempo per pensare, per non tornare costantemente indietro su ciò che si è scritto troppo velocemente, che si è scritto e non pensato. Perché la scrittura digitale è così poco nella testa e così tanto sulle dita che a volte resta poco, sullo schermo, del pensiero da cui quella parola è pur scaturita.

La scrittura digitale – per i tanti che la praticano quotidianamente – ha superato il pensiero, è più veloce del pensare, come indica il frequente andirivieni sulla traccia scritta. Io faccio moltissimi errori di battitura, moltiplicati dal fatto che mi capita di scrivere su una tastiera italiana, francese e americana in una di queste lingue, spesso senza la coordinazione tra la lingua e la tastiera: così scrivo in italiano su una tastiera francese, scrivo in inglese su una tastiera italiana, scrivo in francese su una tastiera americana… una gran confusione cui il mio cervello fatica ad adattarsi.

Gli automatismi validi per una tastiera o per una lingua non valgono per gli altri. Che fatica quei primi giorni in cui, acquistato un portatile negli Stati Uniti, cercavo gli accenti per il francese (nella tastiera AZERTY sono sotto i numeri). I raccourci pre-impostati sono contro-intuitivi eppure presto memorizzati dalla mente-mano. Ciononostante scrivendo veloce e distrattamente torno indietro senza requie per correggere le parole sottolineate in rosso, aggiungere o togliere grappoli di punteggiatura, spostare parole e blocchi di frasi sopra e sotto, dividere diversamente i paragrafi. Il taglia e incolla mi sembra un abracadabra, in cui temo che al taglia non seguirà nessun incolla, o che tra le due operazioni un black out inghiottirà il mio testo, come le macchine parcheggiate spariscono nella crepa d’asfalto nel corso di un terremoto.

Questi accorgimenti costituiscono un lavoro dinamico che mi tiene all’erta, in cui vedo apparire sullo sfondo lattiginoso e retroilluminato dello schermo le parole nere una appresso all’altra. È un po’ quello che accade (accadeva ormai) col fumo della sigaretta. Immenso è il piacere quando si scrive in condizioni di semi-oscurità, dove la principale fonte di luce viene dallo schermo-foglio; smorzato quando, d’estate, si scrive all’aperto e, coi riflessi di luce sulla tastiera, si vedono a malapena le parole. Diversamente, la scrittura grafica obbliga chiunque – gli impediti da due dita alla volta o i polipi da dieci – a rallentare e, di conseguenza, a dilatare il pensiero. Basta uno strumento così banale come un lapis, rimedio alla tentazione di precipitarsi sul computer.

Di un “pensare con la matita in mano” parlava T.W. Adorno a proposito di Siegfried Kracauer, ovvero “un atteggiamento di pensiero e di esposizione che con lenta accuratezza congiunge un membro all’altro anche lì dove il movimento del pensiero potrebbe fare a meno di tali membri concatenanti e dove il ritmo potrebbe concitarsi” (“Uno strano realista. Su Siegfried Kracauer”, in Note per la letteratura. 1961-1968, Einaudi 1979, p. 71).

Ductus

La lentezza della scrittura grafica è dettata da un altro elemento oltre al contatto tra la punta della mina e il foglio: affinché il ductus sia leggibile bisogna temperare spesso la punta, visto che la grafite, progressivamente trasferita sul foglio in forma di parole, si consuma. Come la scrittura si fa spuntata si passa la mina sotto le lame del temperino che la affila come uno stilo. Un temperino che, attirando l’attenzione dei metal detector dell’aeroporto ai tempi del terrorismo, così innocuo non deve essere.

È una scrittura che si fa sulle punte, con la matita tenuta ad angolo retto rispetto alla penna, che permette una posizione della mano e del polso più rilassate, un’obliquità che la fa scorrere sul foglio come spinta dal vento rispetto alle rigidità da tavolo d’architetto.

La scrittura grafica si accompagna a una fatica del polso e del dorso della mano, tanto più pronunciata oggi che la scrittura si è trasferita sui polpastrelli. Mai scrittura è stata più stancante di quella grafica. Per questo si adatta bene a chi scrive poco al giorno; io in genere mi fermo a tre pagine di quaderno, oltre ho la mano anchilosata – la stessa mano, per inciso (per inciso?), che può picchiettare alacremente su una tastiera del computer per otto ore di filato.

Peccato che di tanta fatica nella scrittura digitale non resta traccia. In quanto tale, una traccia può essere cancellata ma non eliminata; non procede mai per sottrazione perché il gesto della cancellatura è, a sua volta, una scrittura o un disegno, la traccia di chi l’ha eseguita. Ovvio quindi che il ductus della scrittura grafica sia disomogeneo: in un testo scritto a matita possiamo facilmente individuare il punto preciso in cui lo scrivente si è fermato per temperare il suo strumento. La scrittura grafica è una traccia che parte affilata e che dopo qualche riga s’ingrossa e sbava. Chi scrive a penna – soprattutto se stilografica, esperienza per un mancino come me disgraziatissima – ne ha sentore solo quando finisce l’inchiostro. A quel punto la sfrega tra le mani alitando sulla punta a sfera, come a rianimare un annegato.

Pause frequenti ritmano il pensiero e lo scritto. La scrittura grafica respira, ha un suo respiro che manca a quella digitale. E il respiro è tempo, scrittura del tempo. A colpo d’occhio si può vedere non solo dove ho temperato la mina, ma anche dove ero stanco e ho cominciato a scrivere male (“con le zampe di gallina” mi dicevano i miei), con le linee che cominciano a pencolare a destra e a manca. Perché la grafia è umorale e ci sono dei giorni in cui il polso ha difficoltà a coordinare la mano, le parole arrivano affaticate sulle dita, s’incanalano riottose sulla punta della matita ed escono fuori come sgorbi. La cacografia non è solo l’opposto della calligrafia ma il segno che quel filo che tiene insieme pensiero e scrittura, detto e scritto si è interrotto, che è per sua natura intermittente.

Tomás Saraceno, Aerographies, 2018, Palais de Tokyo, Parigi

Lapis

Ora, c’è una ragione che mi ha indotto a scrivere a matita e che non ha niente a che vedere col ponderare. Sottovalutata all’inizio, la ritengo la più decisiva. Una ragione segreta che segreta non sarà più a partire dalla prossima riga. Perché la scrittura grafica è la più rumorosa che conosca. Un primato che spettava alla macchina da scrivere, prima che la digitazione diventasse un’operazione silenziosa, in cui il ticchettio dei tasti è poco più di un brusio di fondo nelle biblioteche. Un cicaleccio noioso e tollerabile. Tranne per quei tipi che si accaniscono sui tasti come se, anziché redigere un testo, debbano uccidere il mostro alla fine del terzo livello di un videogioco.

Se la penna mette il silenziatore alla scrittura, la matita incide la parola sul suo supporto, con quel rumore inconfondibile che concilia il pensiero. No, ma che dico, non lo concilia: questo rumore è quello del pensiero stesso, è il suo rimuginare, il suo mormorare. Perché il pensiero non fa tic tic come su una tastiera. O perlomeno se pensare ha un suono, il mio è quello della matita che scorre su un foglio di carta granulosa.

Mi illudo così che scrivere a matita mi dia accesso a quello che Walser chiamava Bleistiftgebiet, il Territorio della matita, il Paese del lapis. Esisteva nella sua testa e prendeva corpo nei microgrammi, redatti con una calligrafia alta due millimetri e, in seguito, solo uno grazie a matite dure (9H) e finissime (cfr. Hans-Rudolf Reust e Anselm Stalder). “Ricopiando quello che mi dettava la matita ho riappreso, come un bambino, a scrivere”, ricordate? Il Paese del lapis è una terra grigia come la grafite e come quei pensieri che si affollavano nella sua testa. Ma il Paese del lapis è anche una terra color sanguigna, perché matita ha la stessa etimologia della pietra sanguigna o ematite e dell’ematoma. Se scrivere col sangue è sfiancante e se le nostre contusioni interne bastano e avanzano per fare di noi esseri feriti, allora non c’è di meglio che stringere in pugno una matita ben temperata.