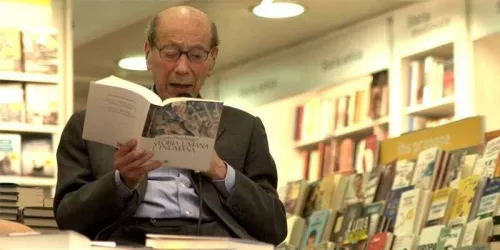

Un ricordo / Giorgio Pressburger, scrivere in italiano e pensare in mitteleuropeo

Si provi a immaginare una scena del passato che si ripete, con molta drammatica frequenza, oggi in luoghi più lontani. Due gemelli ungheresi di diciannove anni che fuggono con la sorella, prima in camion e poi a piedi tra le sterpaglie e i boschi della grande pianura, cercando di passare il confine della cortina di ferro con l’Austria. Giorgio e Nicola hanno assistito impotenti alla rivolta di Budapest del novembre 1956 e ai massacri. I carri armati sovietici hanno ormai occupato la città e inizia il “ristabilimento dell’ordine”. Il padre li ha spinti a lasciare il paese prima che si richiudano le frontiere e inizino le rese dei conti. Unitisi ad altri fuggiaschi, sperimentano la rapacità di una guida che è anche una spia e la durezza dei miliziani di frontiera. La loro odissea terminerà in campo profughi nei pressi di Vienna e poi in uno nel Veneto, che sarà l’inizio faticoso di una nuova vita in Italia.

Questa storia, che segnerà profondamente la sua vita e costituirà una sorta di ricordo ossessivo, Giorgio Pressburger l’ha raccontata nel romanzo Il sussurro della Grande Voce (Rizzoli 1990). Come il suo alter ego, Andreas, appassionato di teatro, Giorgio finirà poi a Roma a studiare all’Accademia di arte drammatica. Nicola invece studierà economia. La perdita del mondo ungherese, della lingua e delle tradizioni della loro infanzia, sarà l’anticipo di quella, drammatica, dei genitori e dei parenti, che scompariranno un po’ alla volta: “Ho sempre desiderato che fossimo tolti tutti insieme dalla scacchiera, come al termine della partita, non uno a uno, come avviene durante il gioco. Perché la vita ci riserva questo dolore?”, si chiede amaramente Andreas/Giorgio.

Molte volte, frequentandolo negli anni, ho avuto l’impressione che Pressburger quel confine non lo avesse mai attraversato del tutto e fosse rimasto a cavalcioni di un cavallo di Frisia e si muovesse di qua e di là dell’Est e dell’Ovest come un donchisciotte mitteleuropeo. Del vecchio mondo austroungarico conservava una certa eleganza aristocratica, la gentilezza dei modi, una figura fragile, una cultura smisurata, la curiosità per tutti gli interstizi. Lo appassionavano molto le donne e un po’ le temeva perché era convinto che, alla fine, gli uomini siano totalmente in balia loro. Il protagonista autobiografico de Il sussurro della Grande Voce riflette: “Prima sono le ragazze, la loro voce franca, discreta risuona nel mondo, poi si mescola a quella rauca, impacciata, degli uomini… finché non si appanna, non diventa più esile. Ed è con quella voce debole da bambine invecchiate che esse governano gli uomini, li consolano, li piangono, li ricordano”.

La ricca e complessa tradizione del mondo ebraico ungherese era il suo bagaglio di riferimento dal quale cavava continuamente racconti, aneddoti, carillon di dolori, amarognole barzellette. I Pressburger (antico nome della città di Bratislava) erano ebrei di origine slovacca, imparentati con Karl Marx, Heine e Husserl (Giorgio era un fanatico delle genealogie come del collezionare oggetti antichi di ogni tipo e forma).

La più bella, lunga, chiacchierata con lui, della quale gli sarò sempre riconoscente, la ricordo come fosse adesso: a Budapest, un pomeriggio di autunno, lungo la riva sinistra del Danubio, dove lunghe chiatte scure scivolavano via malinconiche e lente. Si parlò di fratelli. Avevo conosciuto Pressburger grazie a mio fratello Giovanni, conficcato dentro la capitale e la cultura ungherese da decenni, e suo grande amico e collaboratore (dal 1998 a 2002 Pressburger fu eccellente direttore dell’Istituto di cultura italiana di Budapest). Camminando un po’ avanti a me con rapidi passetti mi raccontò del suo e del mio fratello come figure emotive di fondamentale riferimento. Dopo aver studiato ed essersi occupato professionalmente di teatro (regista: di prosa, radiofonico, di operetta, di opere liriche, e anche di cinema: il Calderon di Pasolini), che è stata la grande passione della sua vita (“quasi erotica”, aggiunse sorridendo), mi raccontò come aveva ritrovato il suo gemello economista, ormai ammalato inguaribilmente di tumore (morirà nel 1985, senza vedere i loro libri pubblicati), iniziando a scrivere assieme a lui in una sorta di rito di rievocazione del loro mondo perduto. Nacquero così due libri di grande bellezza e maturità, scritti in un italiano asciutto e ironico, sul mondo ebraico povero e poco assimilato della Budapest di prima e dopo la guerra: Storie dell’ottavo distretto (Marietti 1986) e L’elefante verde (Marietti 1988). Il troppo presto scomparso studioso della letteratura ungherese, Giampiero Cavaglià (autore dei fondamentali: Gli eroi dei miraggi, Capelli 1987 e Fuori dal ghetto, Carucci 1989), scrisse in proposito: “La prosa dei Pressburger, con il suo sobrio equilibrio fra tragico e grottesco, rappresenta la singolare e felicissima continuazione, in italiano, di una tradizione letteraria nata in un’altra lingua e in un altro contesto nazionale: quella della grande novellistica ungherese del Novecento, da Ferenc Molnàr e Tibor Déry” (G. Cavaglià, L’Ungheria e l’Europa, Bulzoni 1996, p. 418).

Come se si fosse tolto un tappo creativo, sono poi venuti i libri che hanno reso Pressburger un famoso scrittore, come: Denti e spie (Rizzoli 1994); L’orologio di Monaco (Einaudi 2003); Racconti triestini (Marsilio 2015). La narrativa e la pubblicista divennero la sua attività principale, assieme alla direzione del Mittelfest di Cividale del Friuli (un vero ponte tra l’Est e l’Ovest: un festival di danza, musica e teatro di diciassette nazioni dell'Europa centrale e dei Balcani), dopo il trasferimento da Roma a Trieste. Una sorta di riavvicinamento alle origini, quasi un ritorno al punto di partenza: “Trieste mi pareva l’approdo naturale, per uno come me nato in Ungheria. Trieste mi ricorda Budapest, anche se non c’è il Danubio, c’è il mare. Città letteraria sotto la bruma dei ricordi”.

In tutti i libri di Pressburger la forma racconto rimane quella più efficace. È stato infatti un grande affabulatore: amava raccontare instancabilmente storie e aneddoti. Anzi: si può dire che spesso parlasse per piccoli racconti e apologhi. Era questo un modo per risistemare e stemperare un passato che, anche per lui e la sua famiglia, era stato, sin dagli inizi, assai drammatico (durante la guerra i Pressburger si salvarono a stento stando nascosti nei sotterranei della Sinagoga). Spesso concludeva i suoi racconti con la domanda: “Quante pene o prove deve affrontare un uomo perché possa dirsi di lui: ce l’ha fatta?”. Ma poi aggiungeva con un sorrisetto amaro: “Nel Talmud si dice: non guardarti indietro. Quello che hai vissuto devi lasciartelo alle spalle”.