Fontcuberta e la polvere

In una delle più incantevoli terzine della poesia spagnola, Quevedo annota che se del nostro amore non rimarrà che cenere, si tratterà comunque di polvere innamorata:

su cuerpo dejará, no su cuidado /serán ceniza mas tendrá sentido /polvo serán, mas polvo enamorado.

Si può chiedere molto alla polvere. Su quell’ordine nascosto e senso orientato che è latente nelle nostre vite, nella vita che prospera e si decompone e fermenta sotto i nostri piedi o negli angoli in ombra del reale, una rete miceliare rivelata dalla posa del tempo, un disegno che svela l’alleanza simbiotica tra le forme di vita, quelle visibili e non, quelle discrete e continue e i punti sensibili privi di dimensioni.

È dedicato alla coltura dei batteri in emulsione di gelatina, alla scultura erosa dal tempo nel gesto fotografico, al malinteso della durata e all’errore del tempo congelato, all’infezione delle immagini e viceversa, l’allestimento che il Museo Fortuny di Venezia accoglie fino al 25 marzo 2024 ,"Joan Fontcuberta. Cultura di polvere", a cura di Francesca Fabiani, in collaborazione con la Fondazione Musei Civici della città, con bel catalogo in forma di libro d'artista edito da Danilo Montanari con testi in italiano e inglese ).

E che a ospitare l’esposizione sia uno dei più appartati e straordinari luoghi veneziani, quel gotico giardino incantato del palazzo Pesaro degli Orfei restaurato e riaperto di recente, lussureggiante di tessuti e attrezzi di illuminotecnica, atelier in forma di galleria di specchi e salotto decadente nel mondo favoloso di Mariano Fortuny y Madrazo, ha molto senso, sospeso com’è tra veglia e sogno, amplificando le suggestioni, le presenze, rimandi e relazioni tra oggetti e odori.

«Posso vedere il materiale fotografico più degradato che avete in collezione?», chiede il neoarrivato artista residente agli archivisti dell'ICCD - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione di Roma, Gabinetto Fotografico fondato nell’anno mirabile 1895.

Domanda curiosa o spiazzante, da parte di un homo photographicus ludens che da almeno quaranta anni gioca con i segni senza vincoli di realtà, provoca “incontri fortunati con le cose” e disfa le segnature e i calligrammi della surrealtà (come i miroglifici di un altro catalano geniale di nome Joan, dal dizionario di Queneau), interroga il dispositivo fotografico e il suo statuto di attestato tangibile, la stessa nozione di autore o le sue disfunzioni e lapsus.

Fontcuberta chiede dunque di vedere materia deteriorata, di scarto, rovinata per incidente o incuria, inservibile; sta lavorando da alcuni anni a un grande progetto dal titolo Trauma, su immagini che, come individui turbati nello stato psichico, abbiano sofferto e portino segni di ferite. Non immagini di violenza di cui son pieni gli schermi del mondo, quanto immagini in sofferenza.

Nella logica e pratica conservativa di un archivista la luce è nemica dei negativi e delle lastre, come l’umidità lo è dell’immagine fotografica, costituita da sostanze in larga misura d’acqua, l’albumina, il collodio, la gelatina… Il tempo porta dei danni alla struttura di una pellicola, con distacco di strati e materiali di cui è composta, il deterioramento della materia porta a danni biologici, con muffe e parassiti.

Nella logica di un artista della serendipità e dei palinsesti come Fontcuberta ciò che importa invece non è la graduale decomposizione dell’immagine, semmai la continua e radicale ricomposizione della stessa, mai identica o medesima o continua, pur sempre un’altra cosa, L’un dans l’autre.

Per rispondere alla bizzarra richiesta vengono allora ripescate dal fondo delle celle refrigerate degli armadi con scheletri, dove sono preservati dagli agenti nemici, luce, polvere, colle, umidità, polluzione, sbalzi di temperatura, e indicate all’attenzione di Fontcuberta le lastre amatoriali del principe Francesco Chigi Albani della Rovere (1881-1953), rampollo di una nobilissima casata, fotografo dilettante ma originale e bizzarro, già all’epoca poco interessato a immagini belle o fenomenali, molto alla bellezza delle immagini come fenomeno, effetti osservati nei corpi, cose in evoluzione degne di osservazione.

Seimila negativi su vetro realizzati dal principe tra 1896 e 1943, tra ville e vacanze nobiliari, sul confine tra Francia, Svizzera e Italia, passione ornitologica e habitat naturale del litorale romano dalle parti di Castel Fusano, che gli valsero l’appellativo di “principe degli uccelli” dal solito titolista della denominazione controllata D’Annunzio. Curioso e poco convenzionale sperimentatore di tecniche fotografiche all’epoca audaci e sofisticate, il principe si dilettava da amateur in aberrazioni, prospettive inusuali, fotomontaggi, viraggi, autocromie e altre acrobazie virtuali.

Spirito ludico che evidentemente alcuni reperti tra i più malandati del fondo Chigi Albani hanno conservato, un fantasma di vitalità e libertà di immagini parziali e perdute che fertilizzano il terreno di coltura di Fontcuberta, la sua ricerca.

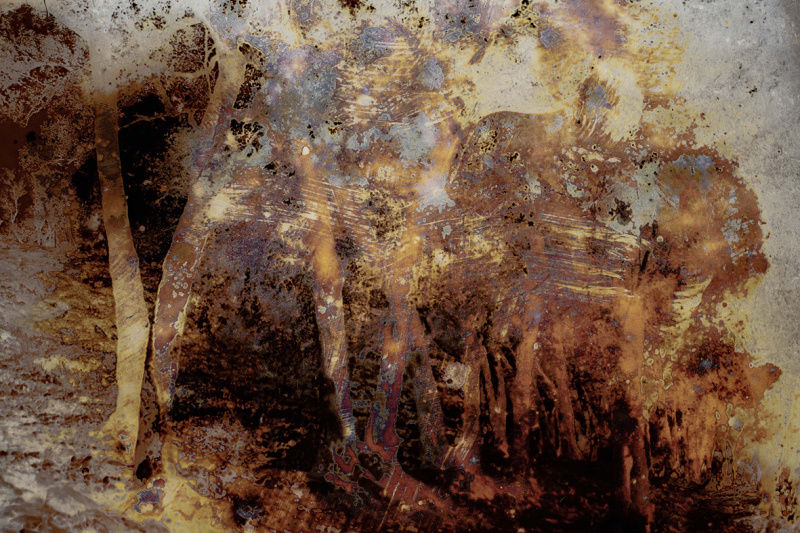

E allora, a partire dall’adozione di alcune rovine poco esemplari e inservibili, l’archiartista comincia una indagine sulla grana della materia un tempo sensibile, che riporta in superficie gli strati radiografici delle foto di paesaggio, superfici pietrose tombali o foreste arboree, emulsioni e nature già morte all’epoca del Chigi Albani, le dimensioni multiple di vetri lastricati di graffi, trame di rivoli ossidati, spettri tra gli alberi.

In attesa di un sentire originario, illuminante, parole perdute in filigrana e in controluce, di una chiarezza vivente, chiari del bosco cui si dà ascolto ma non bisogna cercare, il nulla e il vuoto in risposta a quello che si cerca.

Ci sono parole e immagini come concetti, oppure come concezione.

La fotografia non è una descrizione, ma una manifestazione.

In fondo la storia è quella della transizione tra fotografia analogica e fotochimica a fotografia algoritmica. Affascinato dai negativi agonizzanti Fontcuberta racconta di voler riflettere su una “fotografia amnesica, senza più memoria”, perché la presunta immortalità della fotografia è un falso storico.

Si tratta di materiale vivo, che si sta evolvendo, un corpo che l’artista incide con dei tagli nella sua storia biologica. Pura presenza.

Anche la naturale disposizione amorosa della fotografia per la realtà, nella sua natura di calco della memoria per eccellenza, può mostrarsi come monumento lacunoso, documento che si conserva eppure si smarrisce. La dimensione temporale non ha solo un potere distruttivo per la vita: nella fotografia il tempo plasma la realtà percepita, fornisce strumenti per comprendere il mondo, e soprattutto fraintenderlo.

Ogni archivio è per un artista come il catalano “una caverna di Alì Babà, piena di tesori, solo che devi conoscere la parola magica, il sesamo apriti”, perché diventi una piattaforma di creatività. Per infondere nuova vita a immagini dormienti, riciclare immagini scartate o rifiutate, o solo degradate dalla chimica e dalla fisica.

Illuminando le lastre o i negativi da dietro si rivela una terra incognita di dettagli e indizi, la loro vita segreta, la trama e i dettagli di una attività porosa e discontinua: “un altro tipo di informazioni, più poetiche, più legate alla nostalgia”, racconta Fontcuberta in un breve ma interessante video proiettato in mostra.

L’archivio fotografico non è solo custodia delle ceneri, ma costante messa a fuoco delle immagini nelle immagini.

Nell’opera dell’artista catalano non c’è alcuna manipolazione dell’objet trouvé, solo ingrandimento granulare e retroilluminazione con lightbox, scatola che irradia e contiene la luce, amica e nemica della memoria della visione.

L’istante congelato, il tempo catturato di quelle fotografie giocose è sì un oggetto, ma disintegrato, deperibile.

Così come non c’è manipolazione, non c’è alcuna elaborazione del lutto: come per Rrose Sélavy nei bon mots di Fontcuberta l’umorismo permette di attraversare tutti gli specchi, di sussurrare continuamente Eros c’est la vie, l’arte è solo un modo per Arroser la vie.

E alle immagini perdute, eterne e precarie, instabili e effimere, si può allora chiedere conto anche della modernità muffita. Altri granelli o pulviscoli di genio, storia come mucchietto di polvere innamorata, memoria avventurosa delle ceneri.

Primo ottobre 1922, sul quinto numero di Littérature, rivista di Aragon-Breton-Soupault, viene pubblicata una fotografia, un Grande Vetro con onde di polvere a delineare destini incrociati di calviniani castelli d’aria (e “battaglie di corpuscoli impalpabili, invasioni, assalti, giostre, vortici”), scattata nell’atelier di Duchamp a New York nel 1920, con una didascalia che recita Vue prise en aéroplane par Man Ray – 1921. Una presunta vista dall’alto, aeropittura poco futurista, scena aurorale surrealista: Man Ray si allontana nello spazio e nel tempo per vedere davvero l’opera di Marcel Duchamp (Here is the domain of Rrose Sélavy, How arid it is – how fertile it is). Fissare la polvere è già rivelare una immagine latente su una pellicola fotografica.

Coincidenza di istante casuale e solidità scultorea, performance spaziale e concreta ambivalenza, La Vue è un documento celeberrimo di una stagione formidabile di ricerca di interstizi tra parole e cose, indici e tracce, astrazione e realismo, materiali ritrovati che si fanno arte povera e mai miserabile.

La fotografia, enigma del deposito di tempo su un paesaggio di vetro, era una vista da un continente incognito e inesplorabile, solo una dimensione di un’opera in corso da anni, almeno dal 1915, La Mariée mise à nu par ses célibataires, même.

Una immagine di un altro anno mirabile, il 1922, lo stesso del grande poema della stagione moderna (Eliot, che mostra qualcosa di diverso dalle nostre ombre, “I will show you fear in a handful of dust”) ma che nel 1964 assume un nome doppio (Élevage de poussière) come la firma (Ray-Duchamp), e da allora illumina di enigma tutta la cultura contemporanea. Probabilmente fino al “significato metafisico della polvere”, quello che Claudio Parmiggiani intuisce nelle visite in via Fondazza a Bologna, nella casa di Giorgio Morandi (Elio Grazioli, La polvere nell’arte. Da Leonardo a Bacon, Bruno Mondadori, Milano 2004).

Il nome di quell’opera suggerisce anche il titolo della mostra, perché quell’immagine misteriosa e sovversiva (l’inverso dell’immagine) ispira da allora anche Fontcuberta, il teorico della postfotografia, probabilmente convinto con Man Ray che “il fotografo è un meraviglioso esploratore degli aspetti che la nostra retina non registra mai” (Man Ray, Sulla fotografia, Abscondita, 2006).

Quel Man Ray che si definiva peraltro fautographe, da una espressione di Ingres, probabilmente erratum geniale in una lettera del 1862 (sugli incidenti e il caso, La photographie mise à nu par ses erreurs mêmes e Man Ray fautographe si veda Clément Chéroux, Fautographie, Yellow Now, 2003).

Enigma che inquieta e aleggia nella grande sala in mattoni rossi al piano terra del palazzo Fortuny, che ospita e espone dodici lightbox dal formato 100x150 cm, con il titolo ricorrente Trauma, seguito da un numero #1838, #3191 #5860, #3202…

Ogni fotogramma retroilluminato moltiplica il visibile, eccede e eccita l’immagine, emoziona, è un dispositivo di attenzione su una superficie senza forma, invita ad avvicinarsi, alla ricerca di figure o segni riconoscibili: si scruta la parete alla ricerca di fantasmi parziali e evanescenti di panorami alpini, romantici viandanti tra paesaggi e laghi e boschi, vegetazione e animali si mescolano a incrostazioni, macchie, strappi della materia, astrazioni organiche.

Vedere non è leggere, l’occhio cerca la distanza, alla ricerca di una parvenza iconica, la prossimità cerca un indice, un contatto di senso quasi tattile, invita a un rapporto quasi fisico con l’immagine.

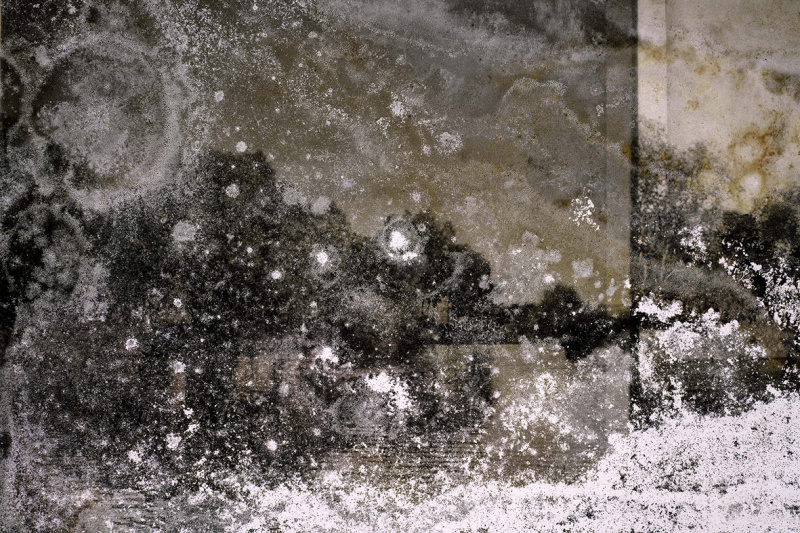

In un’altra sala il retro delle lastre, supporto dell’emulsione con gelatina ai sali d’argento, si propone ingrandito e espanso come oggetto trovato e non manipolato ma infiorescente e proliferato, come una galassia di microbi, batteri, polvere e muffa in un microcosmo che diventa costellazione interstellare, spazio nebuloso allo stato macroscopico di vita aliena e proliferante.

Un lungo tavolo luminoso espone lastre stereoscopiche di vetro 8,5x17, agonizzanti sindoni di corpi languenti, emulsioni brulicanti di vita pulviscolare e invisibili fantasmi fungiformi, ciò che un tempo erano calchi di realtà.

Sono oggetti che vengono mostrati come tali, stati delle cose, poggiati su fondo nero, solidi e incorruttibili nello spazio, allo stesso tempo trasparenze attraversate dalla luce, pura immagine.

Il lato opaco, che corrisponde allo strato dell'emulsione, è quasi completamente ricoperto di muffa: gli ingrandimenti esaltano la trama organica, la texture e la grana della materia. Dei sogni, evidentemente.

“Materiali amnesici” li definisce Fontcuberta, emulsioni di gelatina che conservano

tracce biologiche e biografiche, in forma di graffi, abrasioni, batteri e spore, creando nuove forme, concretissime come le mura di mattoni medievali e pietre veneziane scrostate e ridisegnate dalla marea e dalla salsedine, o astratte come cieli screziati di nuvole e riflessi d’acqua nei canali verdastri.

Il microscopio esalta la concretezza materiale di queste pellicole, ne ritrae i filamenti, le colonie fungine, le spore, che sono dei veri microrganismi iconofagi, che si cibano del corpo dell’immagine, si sviluppano divorandone l’anima.

Si dice comunemente che consumiamo immagini, e che le immagini si consumino, in realtà ci consumano. Nell’iconosfera in cui siamo immersi ogni immagine, anche la più indigeribile, viene liofilizzata, metabolizzata e annullata, digerita.

Le immagini del principe degli uccelli illuminate da Fontcuberta sembrano avere non solo una fisiologia ma degli appetiti, delle inquietudini, appaiono come corpi affamati di vita. È strano, dato i temi e la materia degradata, marcescente, questo brulichio digestivo così poco appetitoso. Ma guardando a lungo questi fotogrammi vien quasi fame, di alghe, emulsioni, gelatine…

In copertina, Joan Fontcuberta, Cultura di polvere, Museo Fortuny.

"Joan Fontcuberta. Cultura di polvere", a cura di Francesca Fabiani, in collaborazione con la Fondazione Musei Civici della città, Museo Fortuny di Venezia

fino al 25 marzo 2024

Catalogo in forma di libro d'artista edito da Danilo Montanari