Il retro dei quadri a Madrid

Cosa si nasconde dietro l’enigma del sorriso della Gioconda? Una parete.

E cosa si cela invece dietro la scena de Las Meninas di Velázquez? Un telaio di legno di pino.

A svelare il mistero è ora una replica fedele fin nei nodi, venature e numero dei fili di lino della tela di 318x276, opera dal titolo Verso dell’artista brasiliano Vik Muniz, che è esposta in questi giorni al Museo del Prado di Madrid.

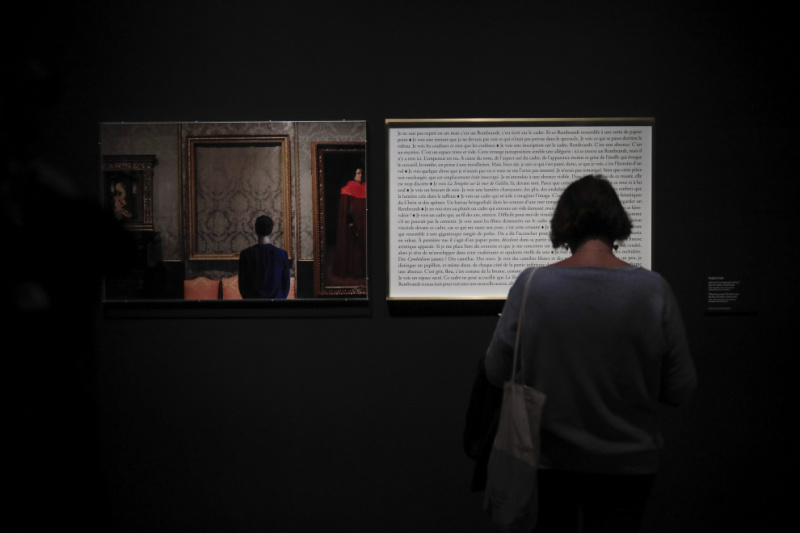

Un allestimento raffinato e divertente curato da Miguel Ángel Blanco permette infatti di attraversare lo specchio, andare oltre la superficie visibile dei quadri girandoci letteralmente intorno: l’esposizione è Reversos, aperta fino al 3 marzo 2024, con oltre cento opere dai depositi madrileni e oltre venti entità prestatrici, che si mostrano nella loro dimensione segreta, sottratta allo sguardo e letteralmente oscena (negazione della scena visibile, ob skenè), una finestra sul recto.

Dal ribaltamento si scopre un ecosistema, odori e texture e materia viva dell’arte che respira nello studio dei legni, dei collanti, delle fibre vegetali, chiodi, funghi e polvere a comporre paesaggi inauditi. Un deposito di eventi che allestisce uno spazio mentale e forse una metafora dell’ombra platonica, traccia di qualcosa di preliminare, una materia prima che non ci riguarda. Invertire l’illusione della rappresentazione illumina talvolta la sua vanità. Aggirare le opere, individuare delle cesure da cui congetturare ciò che si trova dall’altra parte, ha a che fare con lo stesso piacere estetico, ovvero il riconoscimento di una dimensione di non comunicazione, sospesa tra esperienza e innocenza, alla quale avvicinarsi con esitazione. Non più dentro le cose, ma con le cose.

Che a fare da portale e orientare lo spazio della mostra sia il recto del capolavoro del Velázquez che nasconde ciò che dipinge, soglia simbolica e principio disordinatore del percorso concettuale di Blanco, ha senso, molti sensi.

La grande sala circolare numero 12 ospita l’opera forse più magnetica e stupefacente della galleria madrilena, allo stesso tempo negazione allo sguardo e invito a guardare oltre, meglio.

Perché lo specchio mostra ciò che è nel nostro spazio di spettatori e ci riguarda, il dipinto montato su un cavalletto si nega e non ci riguarda.

Il termine spagnolo per telaio è bastidor, ed è lo stesso per quinta teatrale:

il quadro organizza lo spazio interno come dramma moderno della rappresentazione,

ma in questi giorni sembra organizzare anche lo spazio esterno, quello dello stesso museo, come onde magnetiche irradiate da una scena enigmatica senza tempo.

La tela che ospita è ospite a sua volta. In Pierrot le fou Godard cita Elie Faure da un fuori campo, “Velázquez dopo i 50 anni non dipingeva mai una cosa definita. Girovagava intorno agli oggetti come l’aria e il crepuscolo”. Tutto ciò che è senza contorno, quello che c’è tra le cose, tra i vuoti: la dimensione del tra. Ma c’è una dimensione ulteriore, di là, l’inverso, il posteriore.

La nostra testa è rotonda per permettere ai pensieri di cambiare direzione (suggeriva Francis Picabia, La Pomme de pins)

Ben articolata, la mostra è semplice e immediata, democratizza un aspetto che è patrimonio esclusivo di restauratori o collezionisti. Lo studio del recto dei dipinti è utilissimo per la datazione, attribuzione, analisi delle tecniche e processi creativi, in un deposito di saperi sulle opere che ne raccontano una storia virtuale, attraverso annotazioni, sigilli, iscrizioni, lavori di restauro. Un tempo e una biografia, nonché racconto parallelo sulla materialità dei sogni.

L’allestimento di Blanco ha un disegno chiaro, in due grandi spazi ridipinti di nero, un montaggio di attrazioni che avviene nella mente dello spettatore, ciò che si vede rimanda a ciò che non si vede, amplificando i sensi.

Senza gerarchie estetiche o cronologie, con opere devozionali anonime accanto a gesti artistici contemporanei, deliziose miniature accanto a telai monumentali.

Si comincia a girare intorno allo statuto dell’arte pittorica con il genere dell’autoritratto nello studio o nei trompe-lœil, con una serie di quadri (invisibili) nei quadri (con vista su telaio), puri corpi nello spazio realistico della metà del Seicento.

Se un secolo prima l’iconografo evangelista del Raffaello (Pala dell’Accademia di San Luca) dipinge la Vergine a favore dello spettatore, con pittore al suo fianco e modella sospesa su una nube mistica, nel Rembrandt dell’Artista nel suo studio del 1628 lo spazio è spoglio e terrenale, l’artista con tavolozza e pennello ci interroga con lo sguardo posato su ciò che non possiamo vedere. Lo studio come teatro intellettuale della stessa questione posta da Velázquez: l’artista ci guarda perché ci sta ritraendo eppure si ritrae guardandosi in uno specchio eppure ci invita a entrare nel suo spazio, con il telaio a giocare da quinta attraversabile. Osservante è un participio presente: chi guarda non è soggetto ma elemento della visione, solleva la tela come un sipario, ne assume il peso, se ne fa supporto.

Accanto, con una inquadratura simmetrica, il Pittore nello studio del coevo Barent Fabritius, con qualche elemento quotidiano in più, spazio intimo che non prevede lo spettatore, con artista in pantofole e pipa, tavolozza appesa al chiodo e due tele appoggiate al muro.

Poi alcuni autoritratti a mezzo busto, con lo sguardo fisso sullo spettatore e mezzo campo coperto dal retro della tela, il piccolo intenso Goya del 1795 (in abiti borghesi, in poltrona), o il Van Gogh del 1886, immerso in una camera verde e fredda, con una tavolozza a suggerire colori vivissimi sulla tela.

Cavalletti e tele non hanno più bisogno dell’artista per ritrarne il lavoro ne La finestra dello studio del 1823 di Carl Gustav Carus o, un secolo dopo, con l’Interno con cavalletto di Vilhelm Hammershøi in cui si avverte una presenza fantasmale, solo una piccola firma a margine di una tela rivela la marca dell’Io, fuori campo e puro sguardo.

Il telaio è vuoto, senza segni o disegno, una scultura da parete, come saranno poi le tele novecentesche, come quelle preparate e montate al verso una nell’altra di Giulio Paolini del 1962, pura presenza di immagini perdute.

A pochi metri una serie di illusioni ottiche, con vanitas e nature morte del barocco spagnolo Francisco Gallardo ispirati dal capostipite, l’incantevole Quadro voltato di Cornelis Norbertus Gysbrechts del 1668-70 (lo Statens di Copenhagen non lo presta mai e dunque qui può essere solo evocato), che simula un oggetto abbandonato in un angolo, curatissima imitazione della superficie posteriore con imperfezioni, pieghe e chiodi, un pezzetto di carta con un numero d’inventario, il 36, casuale oppure decisamente esoterico (13+ 23+ 33, la manifestazione della Trinità nel mondo reale).

Ad aprire il percorso sulla trinità parola-immagine-cosa, che potrebbe intitolarsi “La trahison des images”, è La maschera vuota di Magritte, del 1928. Ci sono due versioni dello stesso anno: quella di Cardiff ha sei scomparti irregolari e sei immagini, quella in mostra (da Düsseldorf) quattro scomparti, e simula il recto di quella. L’opera ci obbliga a ricostruirla mentalmente, a nominare l’assenza. Così come le parole sono già forme di rappresentazione e suggeriscono sempre altre parole, ogni immagine suggerisce altre immagini: nei riquadri leggiamo (vediamo) un pezzo di cielo, un corpo umano (o un bosco), una cortina (o un sipario, un telo…), la facciata di una casa.

J'avais la télé mais ça m'ennuyait

Je l'ai retournée de l'autre côté, c'est passionnant (cantava Bois Vian in J’suis snob)

Ci si gira verso la parete opposta e un sorridente deretano ci riporta sulla terra, su un corpo nello spazio che non è più mentale.

(Questo non è) un dipinto devozionale di una suora e del suo generoso posteriore con un ingegnoso specchio che perverte lo sguardo: una vergine beata a mani giunte e in posizione ad angolo retto, con lo sguardo rivolto verso un fuori campo intangibile e spirituale, dall’altro lato, in controcampo, lo stesso sguardo è rivolto a un ipotetico osservante (non dei precetti) posteriore, con la veste sollevata su carni rosee e invitanti.

È opera di Martin van Meytens il giovane, ritrattista alla corte di Maria Teresa, già miniatore a Venezia ai primi del Settecento, una Suora in ginocchio del 1731 che inaugura una serie di opere bifronte, in cui una immagine pubblica ne custodisce una per pochi intimi. Probabile divertissement della stagione italiana (elogio del lato B intollerabile pornografia nella Vienna puritana), era proprietà dell’ambasciatore svedese a Parigi, che sembra la custodisse in bagno. Croci e delizie, immagini che occultano o ne sterilizzano altre. Ma sono tante e complesse le implicazioni sull’uso dei dritti e rovesci in mostra, come le opere devozionali per aristocratici e banchieri, o come le tavolette con Crocifissione su un lato e Deposizione sull’altro, che nel Quattrocento italiano venivano mostrate ai condannati a morte per accelerarne il pentimento, o per evitare attacchi di panico e coprire alla vista il boia.

Guardare quadri è come dare le spalle al mondo reale, e talvolta è l’artista a dare le spalle a un frustrato spettatore.

Ne Il mondo nuovo di Giandomenico Tiepolo (la versione madrilena del 1765) si è relegati dietro una cortina di schiene, ridotti a guardare le terga di una folla che guarda qualcosa che si può solo immaginare: riflessi e ombre di un pantoscopio, versione diurna della lanterna magica, che si vede in Pietro Longhi, che è il “tutilimundi” di Goya. Nella Venezia dei Tiepolo la rappresentazione del tempo che viene è già mutata, è già immagine del consumo di immagini.

E poi tanti ritratti eterodossi, nessun viso e molte nuche, con dorsi che accolgono schizzi, prove o studi non pensati per lo sguardo altrui: il retro come spazio di sperimentazione. O bozzetti e pentimenti, per i quali l’artista comincia un progetto in un senso, poi decide di scartare, rivoltando letteralmente la tela. A volte non era neanche una scelta estetica, semplice penuria economica. Il retro di dipinti cinquecenteschi (ad esempio una dolce Estasi di Maddalena del Carracci) custodisce disegni di apprendisti, che a bottega si sfogano con capricci satirici, vulve dal tratto leonardesco, animali grotteschi.

Alcune opere in mostra fanno girare la testa, sono rettangolari e l’orientamento dell’immagine primaria è diverso da quello secondaria, come in due nudi di Kirchner che esemplificano una pratica quasi programmatica (più di 130 le sue opere doppie censite, consuetudine comune ad altri Die Brücke), e tocca allora al curatore scegliere il lato A da esporre. Dietro un serioso autoritratto di Juan Antonio Benlliure si nasconde un ritratto di donna a letto, con la testa su un cuscino: ma il viso che si immagina bellissimo è sfregiato da pennellate grosse, deturpato da solchi rabbiosi, un ripensamento.

“Art happens” (ammoniva Giulio Paolini)

Eventualità di una macchina che dà da pensare, l’arte. Un dipinto si propone come sintesi di spazio e tempo attraversabile, anche quando questo spazio è catastrofico (en passant, illuminanti e fascinose le lezioni Sur la peinture di Gilles Deleuze appena pubblicate da Minuit). katastrophé intesa non come svolta esiziale (semmai differenza tra volta e arco narrativo), epilogo di una trama o esito finale, ma come capovolgimento e rovesciamento. Accezione di ordine fisico dunque, che appare come un aratro che rivolta la terra, con zolle che si ribaltano, portando alla luce ciò che sta sotto e concimando di nuovi sensi il terreno da coltivare. Quel prefisso katà non esprime un movimento dall’alto verso il basso, in termini spaziali una caduta, ma una interruzione, salto, rottura di una forma determinata.

Un mutamento, e la ricerca di un ordine nuovo.

Non solo di pittura vive la mostra, ma anche di calchi di busti, armature e materiali rari: un Cosimo I del Bronzino su porfido rosso, una spettacolare Adorazione dei pastori attribuita a Pietro da Cortona su un supporto di ardesia e 43 lamine di venturina (la stellaria muranese dalle pagliuzze brillanti, incerta e “avventurosa” la sua produzione, con un segreto perduto a Venezia alla fine del XVII secolo), supporti di pietre dure, avorio, addirittura sughero (una Santa Caterina di Sánchez Coello).

Una breve storia del telaio come invenzione rinascimentale (grandi dimensioni, trasportabilità creando dunque un mercato), diventa una sorta di via crucis laica, con opere come stazioni di una storia leggendaria, telai come crocifissi mobili, e chiodi e tele di lino (sindoni)…

Se a Las Meninas pensava Giulio Paolini per un’opera del 1999, L’ospite, qui riemerge alla memoria un’altra sua opera, Delfo del 1965, in cui un quadro che è finestra che è cornice che è croce copre gli occhi dell’artista che si autoritrae con gli occhi bendati e il corpo crocifisso dal telaio. Corto circuito tra tempo e visione, produzione e fruizione, osservato e osservante (di un rito laico, appunto).

Con un filo di emozione si arriva poi alla teca che custodisce le monumentali traverse in legno di pino del Guernica di Picasso, che nel ’36 del Prado era il direttore. Tra il 1937 e il 1964 il dipinto venne portato in processione in più di trenta città diverse, e issato, inchiodato, schiodato, percosso decine di volte sul telaio pieghevole appositamente progettato a Parigi. I segni del martirio del legno amplificano il senso della tumefazione, dell’orrore da ecceòmo del dipinto che ne era ospite.

La stazione finale del percorso è affascinante. Si tratta di una opera del curatore, artista che finisce per esporsi, con delle scatole-libro che contengono batuffoli di polvere scura, cupi come nuvolaglia tempestosa di buio e ombre, cumuli di tempo accumulato. Una decina di anni fa il Prado ospitò una mostra sugli ultimi anni di Raffaello, con i lavori precedenti la morte a 37 anni. La Trasfigurazione del Signore, commissionata dal futuro papa Clemente VII, fu l’ultima realizzata, o solo immaginata, dall’urbinate.

Una copia in scala reale venne realizzata dagli allievi Gianfrancesco Penni e Giulio Romano, arrivò in Spagna un secolo dopo e si trova ora nella sala 49 dell’edificio Villanueva. Fu probabilmente in occasione di quell’allestimento madrileno che il grande quadro (cinque quintali di peso) venne spostato e Blanco ebbe occasione di vederne il retro, e dunque raccogliere la materia organica accumulatasi nei decenni precedenti, custodendola come i credenti che conservano i detriti delle statue dei santi, per il valore taumaturgico.

Luce sull’ombra, ribaltamento tra materia e spirito, corpo in cerca di un’anima, realtà e rappresentazione in un unico nodo enigmatico: una storia di trasfigurazione insomma. Per decenni migliaia di osservanti hanno ammirato la copia immaginata da Raffaello sospesa a mezz’aria, evidenza pura, illusione ottica allucinatoria, con le sue figure enfatiche congelate nel tempo. Dall’altro lato, i processi della vita organica, l’archivio invisibile della precarietà dell’opera d’arte, la materia di cui sono fatti i sogni.