Tendo al mio fine / Giulio Paolini all’inseguimento di sé stesso

A Milano in novembre può far buio alle quattro, «come alle Svalbard» (© Francesco Targhetta). E poi Pero, amministrativamente, non è neppure Milano. Tocca arrivare al capolinea della metro e poi fare più d’un chilometro a piedi, nella bruma, con questa «solitudine in giro […] / sull’umido asfalto», come ritraeva Ungaretti questa città. Facilissimo infatti è «tentennare», fra i capannoni industriali ed ex-tali: la scritta «Galleria Christian Stein», al cancello di uno di loro, è pressoché impercettibile.

Giulio Paolini, Fine, galleria Christian Stein, sede di Pero. Courtesy artista e galleria Christian Stein, Milano. Foto Agostino Osio.

Giulio Paolini, Fine, galleria Christian Stein, sede di Pero. Courtesy artista e galleria Christian Stein, Milano. Foto Agostino Osio.

È un bel contrappasso aver allestito la nuova mostra di Giulio Paolini – il più immateriale, il più incorporeo degli artisti – in due sedi distinte, le due sedi della storica Galleria già torinese. Un raccourci retrospettivo del suo percorso, dagli anni Sessanta sino ad oggi, qui a Pero; e l’opera nuova, che dà il titolo alla mostra nel suo complesso (a cura di Bettina Della Casa, sino al 29 aprile 2017) – un’unica parola, in tutti i sensi lapidaria, Fine –, nello spazio storico, in centro, di Palazzo Cicogna (lo stesso che ospitava lo studio di Lucio Fontana). Io naturalmente, colla mia superstizione storicista, ci tengo a vedere prima il prima, e poi il poi; e allora «invece del fandango, / una marcia per il fango». Quando metto piede nei vasti spazi di Pero, però, l’umore cambia all’istante.

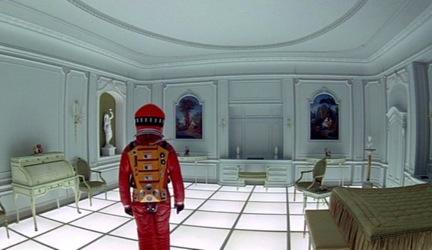

2001 A space odyssey, Interno settecentesco.

2001 A space odyssey, Interno settecentesco.

Proprio per il contrasto col buio fuori, quella cellula di miele sfolgorante di luce pare lo spazio fuori dallo spazio, e fuori dal tempo, l’ambiente settecentesco dove perviene il viandante nietzscheano alla fine della sua Odissea, nel 2001 di Stanley Kubrick. Ogni rumore è amplificato dal silenzio, ogni gesto enfatizzato dalla cristallina immobilità del tutto. Unico visitatore, nel bianco lunare mi muovo con circospezione da astronauta.

Giulio Paolini, Autoritratto nudo, 2014-2015 ©Giulio Paolini. Courtesy Archivio Giulio Paolini, Torino.

Si capisce bene, qui, il senso teatrale così spesso invocato da Paolini e dai suoi interpreti (ogni sua opera, diceva Tommaso Trini commentando il Giovane che guarda Lorenzo Lotto in un bellissimo saggio del ’73 – ora raccolto da Luca Cerizza in Mezzo secolo di arte intera, Johan & Levi 2016 – è un «teatro di idee drammatizzate»): nel cartoncino d’invito alla mostra, al verso della parola Fine c’è un lussuoso sipario chiuso da Grand Opéra (la scena si deve ancora aprire, o lo spettacolo si è appena concluso?). Proprio come in de Chirico (al C.I.M.A. di New York, fino al 24 giugno 2017, sono in mostra opere del Pictor Optimus e i suoi d’après dello stesso Paolini), la scena – in senso psichico, prima che materiale – è il set di apparizioni enigmatiche, la cui collocazione è pianificata con la massima accuratezza dal soggetto che se ne fa scenografo e regista. Magnifiche, per esempio, le Scene di conversazione del 1982-83 (allestite per una rappresentazione appunto teatrale di Carlo Quartucci a Documenta 7, con musiche di Mozart e Haydn): quattro leggii disposti come in attesa di un quartetto d’archi; ma uno di essi è caduto a terra, e sul pavimento sono sparsi anche i fogli bianchi d’uno spartito ineseguibile, insieme alle effigi dei musicisti finiti chissà dove.

Giulio Paolini, Scene di conversazione, 1982-83. Courtesy artista e galleria Christian Stein, Milano. Foto Agostino Osio.

Giulio Paolini, Scene di conversazione, 1982-83. Courtesy artista e galleria Christian Stein, Milano. Foto Agostino Osio.

In Galleria si trova anche, non esposto (a differenza di altri libri, pseudobiblia in verità) ma come a foglio di guardia dell’insieme, un bellissimo libro d’artista. Uno dei tanti di Paolini, ma questo – per la complicità delle edizioni Colophon di Egidio Fiorin – davvero monumentale (Orfano e celibe, 48 pp. su nivea carta a mano, cm 42 x 31), nonché sorprendente. Perché gli autocommenti dell’artista sono impaginati in versi (racconta Paolini che la scansione s’è prodotta in modo quasi incosciente; sicché esclude «l’intenzione di valenza poetica» a quanto ha «“trascritto” in versi»: si può convenire con lui). A un certo punto vi si legge: «Guardo sempre volentieri un libro antico: / posso anche non leggerlo / (qualcuno lo ha già letto). // Il luogo però deve essere perfetto: / la lampada già accesa, la stanza silenziosa, / tutto deve essere al suo posto». Quello in cui mi trovo è il white cube per eccellenza, e ogni mostra di Paolini è una mostra alla potenza: il luogo dove viene convocato, cioè, quello che per lui è l’eterno intemporale parmenideo dell’arte. Perché si compia questo rito quasi sciamanico, però, il luogo deve essere perfetto, prossemicamente determinato al centimetro – e questo lo è.

Giulio Paolini, Oeuvres completes, 2016. Courtesy artista e galleria Christian Stein, Milano. Foto Agostino Osio.

Giulio Paolini, Oeuvres completes, 2016. Courtesy artista e galleria Christian Stein, Milano. Foto Agostino Osio.

Il teatro è essenziale, a Paolini, perché possa andare in scena – ogni volta identico e, miracolosamente, ogni volta diverso – il paradosso che è per eccellenza il suo. L’autore si professa meramente uno spettatore, di quella che come per de Chirico – schopenhauerianamente – altro non è che una rappresentazione. Ma è condannato a essere, altresì, l’attore in commedia. Lo spartito caduto, o le sedie rovesciate che appaiono nei lavori “scenicamente” più articolati e ricchi dell’ultimo periodo, alludono alla sua precipitosa uscita di scena: nel tentativo impossibile di assistere, alla medesima opera, nella più comoda e neutrale posizione, appunto, dello spettatore: in una Spaltung identitaria in cui Paolini è a un tempo – in un nuovo paradosso di Zenone – Achille e la tartaruga (Trini citava Lacan: «lo sguardo è al di fuori, io sono guardato, cioè io sono il quadro»). Il suo narcisismo è un’estetica della sparizione o, più precisamente, della scomparsa elocutoria del soggetto – per dirla con Mallarmé. Su questo punto si trova con Italo Calvino (che nel ’75 così introduceva a uno dei primi libri di Paolini, Idem): «lo scrittore ammira molto gli sforzi del pittore per arrivare a un’impersonalità assoluta, per sfuggire all’aborrita psicologia, ma comincia a innervosirsi quando vede che la via verso l’impersonalità riporta il pittore a tirare in ballo l’io, sia pure un io cartesiano, categorico, grammaticale, anonimo» (e concluderà la propria parabola, Calvino alla fine delle Lezioni americane, col sogno di «un’opera concepita al di fuori del self, un’opera che ci permettesse d’uscire dalla prospettiva limitata d’un io individuale»).

Giulio Paolini, Vedo la decifrazione del mio campo visivo, versione carta delle stelle 1984-2016. Courtesy artista e galleria Christian Stein, Milano. Foto Agostino Osio.

Giulio Paolini, Vedo la decifrazione del mio campo visivo, versione carta delle stelle 1984-2016. Courtesy artista e galleria Christian Stein, Milano. Foto Agostino Osio.

Vale infatti per entrambi, lo scrittore e il pittore, il medesimo paradosso: l’assenza e l’estasi (alla lettera, l’uscita da sé) dell’impersonalità sono enunciati con parole, e immagini, che per il loro stesso manifestarsi negano quell’assenza e quell’impersonalità (si misura qui la distanza fra questa scomparsa concettuale e quella, effettiva, di un Emilio Prini per esempio). «La parola dell’arte», scrive Paolini nella nota di presentazione a Fine, «è il silenzio». Ma questo silenzio viene enunciato, dall’autore, in migliaia di pagine (i libri bianchi esposti a Pero confermano l’ironia di questa sorte).

Ed è questo, appunto, il senso ultimo del monumentale allestimento dell’opera eponima, a Palazzo Cicogna: ispirata a una festa galante dell’eterno Settecento, L’embarquement pour Cythère dell’amato Antoine Watteau. Una nave di fortuna (come quella allestita da un naufrago sulla sponda del tempo), costruita con oggetti tutti provenienti dal suo studio: calchi ermafroditi da statue classiche, L’indifferent dello stesso Watteau en abîme, trasparenze di vetro, fantasmagorie di cornici dentro le cornici, un leggio, non manca la sedia rovesciata; cigni trasparenti, perfettamente immobili, trainano il tutto.

Antoine Watteau, L'embarquement pour Cythère, Paris, Louvre.

Antoine Watteau, L'embarquement pour Cythère, Paris, Louvre.

Come ha scritto Marco Vallora sulla Stampa, siamo di fronte a una «sorta di coreografia arrestata» – o a un minuetto assassinato. Comunque, dice Paolini, è una «falsa partenza»: come quella dei bon vivants di quel paradiso immobile, candito dal flash di Watteau tre secoli fa. In essa si specchia quella di «chi, come noi» – prosegue l’artista – «non riesce o non vuole imbarcarsi a raggiungere un traguardo così definitivo e assoluto» (la fine, appunto: se è vero, come si legge in Orfano e celibe, che deplorevole è «il suicidio, / atto enfatico e dimostrativo»). L’imbarco è interdetto, come appunto l’estasi. E la nave arenata fa eco a quella di un altro remake esposto a Pero, il diversamente monumentale Radeau de la Méduse (1991, da Géricault).

Giulio Paolini, Hic et nunc. Le radeau de la meduse, 1991. Courtesy artista e galleria Christian Stein, Milano. Foto Agostino Osio.

Giulio Paolini, Hic et nunc. Le radeau de la meduse, 1991. Courtesy artista e galleria Christian Stein, Milano. Foto Agostino Osio.

Ma quello impossibile è un viaggio d’andata o di ritorno? Su questo si dividono gli interpreti di Watteau (del suo quadro, del resto, esistono due versioni: una, quella commentata da Paolini, è al Louvre; l’altra, realizzata per Federico II di Prussia, è a Charlottenburg). Un enigma ancora. La fine, come nell’opera programmatica colla quale tutto cominciò nel ’60, il Disegno geometrico – semplice squadratura del foglio come «disegno preliminare di ogni disegno» –, coincide con l’inizio.

Giulio Paolini, Disegno geometrico, 1960. Fondazione Giulio e Anna Paolini.

Giulio Paolini, Disegno geometrico, 1960. Fondazione Giulio e Anna Paolini.

Come in Kubrick; o come nello scrittore più amato da Paolini, Borges. Già nel ’72 Marisa Volpi trascriveva, per commentare Paolini, le parole della Nuova confutazione del tempo: «negare la successione temporale, negare l’io, negare l’universo astronomico, sono disperazioni apparenti e consolazioni segrete». Ma la clausola di questo Borges, amara quanto compiaciuta, suona come una condanna a vita: «il tempo è un fiume che mi trascina, ma sono io il fiume; è una tigre che mi sbrana, ma sono io la tigre; è un fuoco che mi consuma, ma sono io il fuoco. Il mondo, disgraziatamente, è reale; io, disgraziatamente, sono Borges».

Una versione più breve di questo articolo è uscita su «Alias» il 4 dicembre.