Hollywood Bauhaus

Albers, Arnheim, Itten e Klee sono alcuni tra i principali autori su cui si sono formate le ultime tre generazioni di artisti e designer. Pochissimi invece, specialmente in Europa, conoscono o hanno studiato Donald W. Graham. Questi, classe 1883, ha insegnato per decenni disegno e prospettiva, formando generazioni di artisti in campi diversi, prima al Chouinard Art Institute e poi nella scuola interna agli studi Disney.

La summa del suo pensiero è raccolta in Composing Pictures uscito in prima edizione nel 1970. Si tratta di un libro mai edito fuori degli Stati Uniti eppure fondamentale per imparare a “vedere”. Le ragioni di questa omissione sono però connaturate all’atipicità del metodo e della figura di Graham rispetto all’idea di artista formulata in Europa.

A tutt’oggi cosa sia un artista, un designer o un illustratore è un nodo conflittuale nella nostra cultura: dove finisce un illustratore e inizia un artista è un quesito la cui risoluzione viene affidata all’ineffabile categoria del talento. Molte scuole d’arte europee continuano a porre come approdo (magari utopico) la mostra, la galleria o l’incoronazione in qualche biennale. La cultura americana, invece, da sempre più concreta e interessata a un’utilità pragmatica dell’opera di ingegno, ha trattato quasi tutti come “commercial artists” o “professionals”: l’arte è anzitutto un tipo di mestiere, non una manifestazione dello spirito.

Così, mentre i modelli didattici europei si sono concentrati sull’insegnare come conoscere la realtà o come esprimere se stessi (anche il Bauhaus non era da meno), le scuole americane sono state anche e soprattutto il sistema per formare gli operatori dell’entertainment.

Albers, Arnheim, Itten e Klee insegnavano a giovani studenti che ambivano a essere artisti, Graham ha invece insegnato a professionisti, a chi già operava nel cinema, nella moda o nella pubblicità, aiutandoli ad affinare lo sguardo, facendosi una cultura.

Graham è insomma quello che la cultura anglosassone definirebbe “down to earth”. Non ci troveremo nulla dello spirituale di Kandinskij o della poesia di Munari. Rispetto ai testi dei sopracitati, il libro di Graham è infatti decisamente meno fascinoso e coinvolgente: si tratta della sistematizzazione di decenni di lezioni e patisce perciò un andamento lento e un po’ ripetitivo. Eppure è proprio in questa concretezza che Graham svela degli aspetti che non troveremo in nessun altro libro e che ne fanno il necessario complementare della Gestalt di Arnheim o dell’immaginifico esoterismo di Itten.

Fu Walt Disney a decidere, alla fine degli anni 30, di mandare i suoi disegnatori a scuola: nel momento in cui si passò dal disegnare cortometraggi con Topolino al realismo di Pinocchio o di Bambi, furono necessarie competenze ben più articolate. All’epoca, però, gli animatori avevano un formazione artistica modesta. Si trattava di schiere di giovanissimi, spesso appena ventenni, con pochissimi anni di studio alle spalle e destinati a lavorare nella pubblicità o per gli short con i “funny animals”.

Così Disney si fece carico della loro formazione. Per i disegnatori si trattò invece di un carico psicologico, dovendo studiare di sera. Fu un modello unico, diverso dalla scolarizzazione pubblica, lontano concettualmente dal modello Bauhaus, eppure stranamente somigliante a quest’ultimo nell’ambizione di sanare la frattura fra teoria e pratica. Graham è stato per anni il responsabile di questi corsi ed è lì, dentro gli studios, che il libro comincia a prendere forma. Una scuola decisamente fordista, che informerà anche la nascita del futuro California Institute of the Arts (fondato appunto da Disney), a tutt’oggi una delle principali scuole per chi è interessato all’arte in relazione all’entertainment.

Operando in un contesto professionale, distante dall’accademia, Graham ha così formato l’occhio di generazioni di artisti, rimanendo però escluso dalle bibliografie ufficiali. In Europa del resto sarebbe parso incongruo inserirlo nei piani di studio scolastici: da noi ha pesato per anni (e ancora pesa) la diffidenza nei confronti dell’intrattenimento, anche perché la condanna degli intellettuali, Adorno in primis, è stata categorica e senza appello.

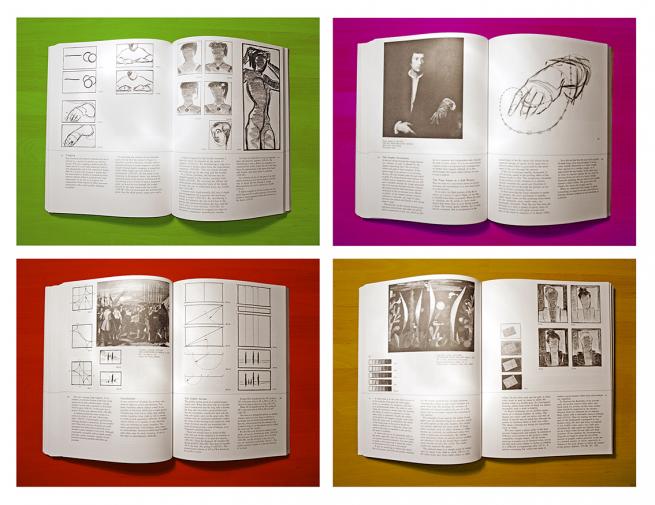

In trentacinque capitoli, ciascuno dedicato a un nodo fondamentale, Graham spiega come guardare la figurazione, come smontarla, come farla. Gli affreschi di Pompei compaiono a fianco dei pittori americani contemporanei, c’è poi la pittura cinese, la fiamminga e in chiusura anche cartoni animati e pubblicità. In ciascuno Graham non cerca il valore storico ma il meccanismo figurativo, quello che fa funzionare le immagini. Per questo un’immagine riuscita può appartenere a Rembrandt o all’agenzia pubblicitaria Leo Burnett, senza che questo accostamento appaia improprio o provocatoriamente postmodernista. Queste associazioni sono la grande virtù dello sguardo statunitense, dove il peso della Storia è più lieve e il sincretismo è la norma.

Graham fa ampio uso di diagrammi e schemi con cui tira fuori lo scheletro parlante dei dipinti. È questo lo strumento più originale del libro, non un semplice espediente didattico ma un modo di procedere e di ragionare. Si tratta dell’analogo più prossimo a una spiegazione in classe, come quando si tracciano movimenti nell’aria davanti a una diapositiva per evidenziarne le dinamiche visive.

Questo sguardo permette a Graham di vedere i “classici” in maniera inattesa. Un esempio fra i più significativi è la lettura che propone della Lamentazione di Giotto nella Cappella degli Scrovegni: Graham nota che le due figure centrali, essendo di medesime dimensioni, entrambe di profilo e posizionate a poca distanza l’una dall’altra, instaurano un rapporto di dipendenza reciproco, vengono “lette” insieme e, somigliandosi e differendo allo stesso tempo, finiscono per sembrare due momenti di una stessa figura, o meglio: due fotogrammi di una stessa sequenza. Graham usa insomma la logica dei cartoni animati per spiegarci la dinamica interna a Giotto. Dinamica che è visibile nel dipinto ma che uno storico dell’arte non avrebbe potuto formulare in questi termini. Non si tratta, ovviamente, del pensiero di Giotto: un uomo del Trecento non sa nulla del cinema. Ma Graham vuole darci strumenti per vedere il dispositivo di Giotto, non per spiegarcelo storicamente.

Tramite un sapere induttivo ma colto, il discorso di Graham completa così gli studi all’europea, affiancandosi ai testi classici del Novecento. Rende inoltre più complesse, mettendocele sotto il naso, una serie di questioni aperte riguardo alla formazione artistica e ai mestieri creativi.

Nelle nostre scuole non sono mai stati davvero chiariti i rapporti tra cultura e professionismo. Molti istituti privati affermano di preparare artisti per il mondo del lavoro, anche se poi questo intento si riduce a impartire competenze meccaniche come saper maneggiare i software. È il mito del training. Chi rivendica questo approccio pensa che, una volta padroneggiate le tecniche, conti solo il talento, e rifiuta così gli aspetti teorici del design, reputati inutili filosofemi. Su un altro fronte è diffusa l’idea, soprattutto nelle istituzioni pubbliche, che la cultura debba svincolarsi dai legacci del mercato per essere libera, concetto incarnato nel mito della “ricerca”. Queste posizioni irrisolte e conflittuali non fanno che ribadire l’annosa separazione tra teoria e pratica.

Bisogna però riconoscere che il modello Graham-Disney in fondo è atipico anche per gli Stati Uniti: l’idea di rendere colti i propri dipendenti dall’interno del processo produttivo è antieconomica. Anche se la notorietà del nome Disney tende ad offuscarlo, l’idea di Walt non ha vinto: l’esperienza di un’azienda concentrata sull’eccellenza, e dove i problemi teorici e culturali vengono inglobati nel fare quotidiano, rimane un fatto di nicchia. L’America ha sempre preferito il prodotto andante per l’uomo medio, ha puntato sul modello Ford non sulla Ferrari. E dopo Disney non c’è più stato spazio per il meticoloso artigianato di Bambi, perché al business, in fondo, Topolino può bastare. Ma è davvero questo l’unico futuro a cui siamo condannati?