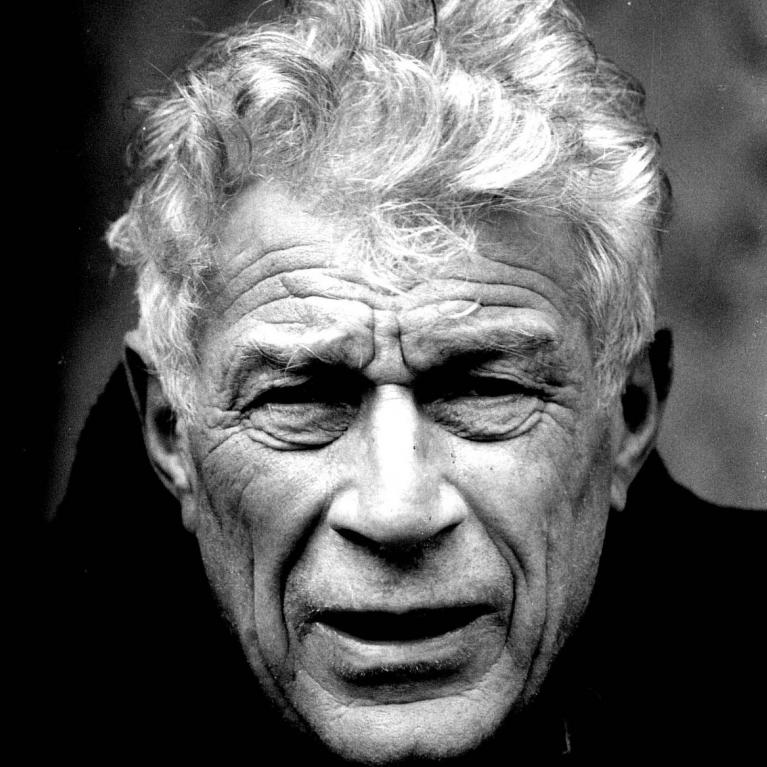

Fotocopie / John Berger: nomi, cose, città, animali, sguardi

Nomi

Fotocopie. È questo il nome dato alla raccolta di racconti/immagini di John Berger ripubblicato da il Saggiatore (la prima edizione italiana era stata curata da Bollati Boringhieri nel 2004 mentre quella originale risale al 1996) nella traduzione di Maria Nadotti. Nome enigmatico e misterioso che ricorre, rincorre e attraversa i ventinove racconti/frammento che compongono il testo. Fotocopie che sono oggetti, immagini, sguardi, ricordi di persone, animali o cose. Oggetti-feticcio portatili che fanno circolare e transitare idee, pensieri, grafie mettendo in connessione volti, istanti, luoghi e saperi (nel racconto-intervista a Henri Cartier-Bresson, alla domanda su cosa sia il “sentire l’attimo decisivo”, il fotografo risponde «impugnando una fotocopia» dove aveva trascritto a mano una citazione di Einstein: «Ho una tale sensazione di solidarietà con tutto ciò che è vivo, che non mi sembra importante sapere dove l’individuo cominci o finisca…»). Fotocopie che sono tracce, segni indicali prodotti dal contatto diretto con il referente, con le cose, con gli animali, con i luoghi, con il mondo. La loro genesi è tattile, quasi aptica, immediata, irriflessiva («Irriflessiva? Sì, a seguire senza chiedere perché»). La fotocopia sospende il giudizio: tocca, aderisce, copia. Non fa nulla, «ma sta lì».

Una donna e un uomo in piedi accanto a un pruno; Uomo con indosso un maglione Lacoste; Uomo in tuta di pelle e casco di protezione in piedi quasi immobile; Fogli di carta posati sull’erba, Due uomini accanto alla testa di una mucca: sono alcuni dei titoli/nomi dei ventinove racconti/immagini della raccolta. Titoli ecfrastici che ricordano quelli attribuiti ai quadri “senza titolo” del passato il cui nome coincideva col soggetto della rappresentazione. Nomi che non si elevano al di sopra del contenuto – come quei titoli-cornice che dicono, definiscono, costringono lo sguardo – ma sono consustanziali, impastati nella stessa essenza delle cose, della città o degli animali che nominano, arrivando così alla (paradossale) identificazione attraverso l’identico.

Identificazione che diventa mistero da svelare, inventare o tenere in serbo quando si tratta dei nomi propri («Olga. Ti chiamo così, perché non so il tuo nome»). Nomi propri che sono un viaggio nell’alterità perché – come scrive Emmanuel Lévinas – il loro «dire significa un volto», l’essere tu rispetto a un io, il riconoscimento dell’esistenza di un altro da sé colto nella sua alterità, chiamato con il suo nome, con la sua diversità. E se il Detto «trasporta saperi e verità» invariabili e chiuse, il Dire del nome proprio «si apre un varco dallo Stesso all’Altro»: è un cammino di incontri che passa attraverso il chiamarsi (chiamare a sé) col nome proprio («Dopo qualche giorno il ragazzo chiese al Charsi il suo vero nome. Moosa, rispose lui, e diventarono amici»).

Cose

Al mercato di Omonia, ad Atene, proprio sotto l’Acropoli, «ogni cosa venduta è un piccolo guadagno perché è stata venduta»: «polpi, candele per automobili, pettini da capelli, melagrane, cassette, vesciche di porco, sedano, vecchi nastri, anelli, jeans, scarpe nuove, scarpe vecchie, tubi di scappamento, samovar, pane, carne d’agnello, pepe nero, lenzuola, federe, pannolini, ferri, profumi, fegato di pollo, mandorle, caschi di protezione, fichi, cucchiai di legno, macchine fotografiche…». Al mercato di Omonia è tutto mischiato: gli animali, le foto, le persone, gli sguardi diventano oggetti tra gli oggetti e si mescolano alla vita di uno spazio saturo dove «ogni entità su cui si posa il tuo sguardo è distinta e separata, circondata da uno spazio illimitato» e «ognuno è costretto a procedere come un rivolo d’acqua che cerca di aprirsi un varco tra i ciottoli. E per gli altri il sassolino è lui». Al mercato di Omonia l’inerte prende vita, vivificato dai gesti che collegano una cosa all’altra, movimenti che disegnano lo spazio e collegano gli uomini alle cose, agli animali, ai nomi, agli sguardi. Anzi, forse lo sguardo è questo gesto qui, questa carezza che mette in comunione, che lega una cosa all’altra e cerca di indovinarne la vita segreta che si nasconde dietro al visibile. «Ah! Il mondo segreto».

Città

Parigi, Atene, India, Pakistan, Praga, le Ramblas, una prigione, la stanza 19, il tram 23. Ogni nome, animale o cosa appartiene a una città, a un luogo, a uno spazio, anzi, è lo spazio che suscita, situa, sposta, nasconde memorie, sensazioni, saperi, sguardi perché, «come le colture locali, le immagini mentali della carne sono regionali». Nel mercato di Omonia, ad esempio, «la folla è talmente fitta che è difficile camminare». Qui i corpi cercano di farsi largo nello spazio come se non fosse fatto d’aria ma di una sostanza resistente da fendere, da attraversare senza però mai riuscirci del tutto. Restano impigliati, intrappolati con delicatezza fino a con-fondersi con esso, a diluirne i confini. Confini che sono mistero da preservare, indovinare, scavalcare come le mura della prigione dove l’immaginazione di ogni detenuto, acuita dalla reclusione che preclude la visione di quel che si cela al di là delle mura («non possiamo mica vedere attraverso i muri, no?»), «è colta da una forma di genio»: «È il genio richiesto per la fuga, il genio di quei pochi che riescono a “scollinare”», a scavalcare il muro/confine che separa e vieta lo scambio con lo spazio esterno, con le persone, le cose, gli animali, il mondo.

E poiché «il vero stile è inseparabile da ciò che si dice», anche la scrittura è priva di separazioni, senza virgolette a indicare nei discorsi diretti il passaggio dall’io al tu: senza nessun intralcio, nessun ostacolo, niente da scavalcare, la scrittura si trasforma (anche lei) in un luogo di incontri dove tutto è in-scritto insieme e «la poesia si trasforma in un luogo, una dimora».

Animali

In Donna con cane in grembo, la donna del titolo senza titolo si chiamava Angeline. Il nome del cane era Mickey, «in onore di Mickey Mouse». Mentre Théophile, il protagonista senza nome nel titolo Uomo con briglia in mano, «era piccolo e tarchiato, proprio come il suo cavallo» che si chiamava Biche. «Biche era immortale, perché quando una giumenta era troppo vecchia per lavorare, lui ne comprava una giovane, che veniva a sua volta chiamata Biche». Tutti i cavalli di Théophile hanno lo stesso nome, mentre i cani di Marcel (protagonista del racconto che ha per titolo la natura morta con Un mazzo di fiori in un bicchiere) «conoscevano per nome ogni mucca».

Gli animali hanno nomi come le persone e le persone spesso somigliano ad animali («È il mio ritratto, scherza André, facendo cenno col capo in direzione del lupo»): disegnano come molluschi (come Marisa, che «ha appreso da meduse, seppie, polpi, patelle, gasteropodi»), soffrono come cani (perché, si sa, «il dolore è animale») e, «come gli uccelli durante un inverno rigido, hanno bisogno in un modo o nell’altro di essere nutrite». Somigliare agli animali, imparare dagli animali la prudenza («tutti gli animali tranne l’uomo sono prudenti. Perciò non accetterebbero mai di lasciarsi catalogare»), la comunione e l’appartenenza a un tutto («la famiglia degli animali, a differenza di quella degli umani, non suggerisce una divisione»), imparare dalla protagonista senza nome del primo racconto che vive con gli animali «come vive con i propri reni, il proprio esofago, le propria vescica» poiché «sono loro che vivono dentro di lei, che la abitano».

L’uomo separa le cose, i tempi, i luoghi, gli animali, i nomi e traccia così il confine tra arte e natura: solo scavalcando e rendendo incerto questo confine emerge il «mistero che mi tiene incollato ai disegni, anche dopo che la luce si è affievolita e i polli si sono acquietati»; soltanto scavalcando il muro della prigione gli sguardi si incrociano, si toccano e le «mire s’incontrano come la punta di due dita». Solo da questo contatto tra nomi, cose, città, animali e sguardi «c’era la possibilità che ne venisse fuori un buon disegno». Dopo tutto, «è tutta una questione di mira».