Paulo Mendes da Rocha / L’architettura come farmaco

Qualche tempo fa l’architetto Carlo Gandolfi ha pubblicato un libro intorno all’opera e al pensiero di Paulo Mendes da Rocha (Matter of Space. Città e architettura in Paulo Mendes da Rocha, Accademia University Press, Torino 2018). “Intorno”, piuttosto che “incentrato su”, definisce meglio il carattere del libro in questione. Non si tratta infatti di uno studio rigorosamente storico, “monografico”, come viene inteso questo termine in circostanze simili. Un altro libro dedicato al medesimo autore, di qualche anno precedente, dell’ottimo storico Daniele Pisani, fornisce un eccellente esempio di “monografia” scientificamente impostata in tal senso (Paulo Mendes da Rocha. Tutte le opere, Electa, Milano 2013).

Il libro di Gandolfi ha un taglio affatto diverso. Non che Paulo Mendes da Rocha non vi occupi un ruolo centrale. E però, quella che egli offre al lettore è un’avventura – visuale e concettuale – piuttosto che una semplice esposizione dell’opera e del pensiero dell’architetto brasiliano.

Basti dire che – tra le molte altre – nel libro appaiono citazioni di La classe operaia va in paradiso di Elio Petri, Georges Perec, Daniel Barenboim, Paul Ricoeur, Constantin Brancusi, Guy Debord, Rem Koolhaas, James Ballard, Cino Zucchi, Roger Caillois, Brunetto Latini, Adam Caruso; immagini di Stonehenge, del Pantheon, del Palazzo delle 100 colonne a Persepoli, del tempio di Poseidone a Capo Soúnion; di progetti o edifici di Mies van der Rohe, Le Corbusier, Lina Bo Bardi, SITE, Craig Ellwood, Amacio Williams, Francisco Javier Sáenz de Oíza, MVRDV, El Lissitzky, Norman Foster, Pier Luigi Nervi; di opere di Giotto, Fischli & Weiss, Félix Gonzáles-Torres, Barbara Kruger, Philip-Lorca di Corchia, Rachel Whiteread, Paul Klee, Walter De Maria Angelo Morbelli; illustrazioni dall’Encyclopédie di Diderot e d'Alembert e dal De humani corporis fabrica di Andrea Vesalio. E ancora, vi compaiono fotogrammi di film di Wim Wenders, Aleksandr Sokurov, Luchino Visconti; disegni di John Coltrane, fotografie di Fred Astaire, nonché il diagramma compositivo della canzone Gabriela di Tom Jobim (un musicista, compositore e cantante brasiliano, per chi non lo sapesse).

Un progetto curioso e ambizioso, a cui guardare con attenzione: un progetto che si traduce in un’interrogazione sullo e dello spazio come dimensione principe dell’architetto: dove l’architetto in questione è Mendes da Rocha ma in eguale misura anche Carlo Gandolfi.

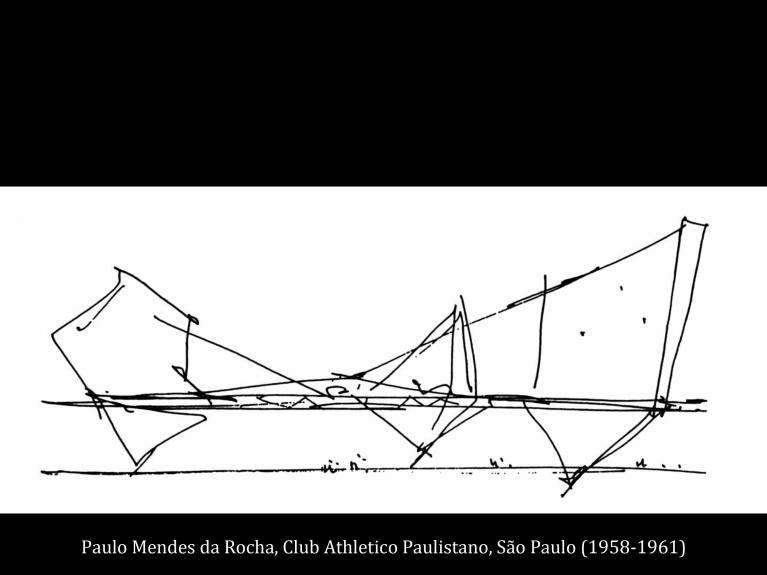

Materiale primario di tale avventura sono i progetti e gli edifici di Mendes da Rocha (tra le cui opere più memorabili vanno citati il Club Athletico Paulistano, 1958-61, e il Museo Brasileiro da Escultura, 1986-95, entrambi a São Paulo), ma suo obiettivo recondito è il raggiungimento, l’affermazione di un’idea. Nel perseguirla Gandolfi utilizza un registro evocativo e narrativo, cui si alternano affondi improvvisi condotti con strumenti di estrema esattezza, in altri tempi si sarebbe detto con acribia. Esemplare in questo senso è la lettura che egli fa del Padiglione del Brasile per l’Expo di Osaka del 1970: «Il progetto per il Padiglione di Osaka condensa al suo interno la scala del paesaggio e quella della città. In esso sono evocate metafore racchiuse all’interno di una stanza virtuale priva di confini fisici, ma delimitata dalla proiezione a terra di un grande tetto sorretto da soli quattro appoggi in modo leggero e coraggioso senza ostentare poderosi sforzi strutturali.

A partire da un suolo ondulato, si creano tre dune rivestite di asfalto verniciato di color bianco che formano un anfiteatro naturale: un paesaggio di annunciata dissimmetria capace di mettere gli elementi in tensione tra loro. Il suo profilo richiama i rilievi della natura e al centro della sua scena ha un simbolo: i due archi incrociati che rimandano alla pratica fondativa.

Le due direzioni è come se definissero gli assi cartesiani del cardo e del decumano e insieme rimandassero alle direzioni che, scorrendo sul suolo del padiglione, attraversano il Brasile e tutto il continente sudamericano. Sono queste le coordinate di una sterminata geografia, qui simulata e trafitta dalla rampa diagonale che, penetrando al di sotto della campata opposta, permette di entrare nell’auditorium sotterraneo. […] La rampa taglia in due punti il suolo del padiglione». È a questo punto che, in modo del tutto imprevedibile, la prosa cambia registro, e dalla massima altezza interpretativa precipita nell’universo di una precisione addirittura millimetrica: «Una linea di tensione – un autentico metodo – trafigge il suolo […] per poi riemergere sull’asse del quarto punto di appoggio (a sua volta adagiato a quota –1 metro) costituito da due piani rettangolari di cemento armato (7,20 x 4,50 metri, spessore 30 centimetri) che si attraversano reciprocamente in senso ortogonale in posizione mediana, cui è sottratta una semicirconferenza a sottendere una semisfera virtuale (con raggio di 3,25 metri) centrata su un’ideale chiave di volta sulla quale poggia (a distanza di 10 centimetri occupati dal giunto elastomerico) la trave di bordo ad altezza variabile, larga 90 centimetri, equamente tripartita grazie alla scanalatura centrale superiore inferiormente raggiata (diametro 2,20 metri)».

Ma anche l’immersione in dettagli di questo calibro non deve mai essere considerata fine a se stessa, esattamente come non lo sono le speculari elevazioni verso territori ermeneutici apparentemente estranei a quelli più consueti per la disciplina architettonica. Nell’un caso come nell’altro ciò che conta davvero è la loro capacità di dar corpo – capitolo dopo capitolo – a quel “progetto” a cui il libro di Gandolfi mira. Fondante di tale progetto – benché non ancora suo punto focale – è la sottolineatura del fatto che l’architettura sia un’idea prima ancora che una “cosa”. L’intera opera di Mendes è tesa a ricordarci – a testimoniare letteralmente – che l’architettura è una cosa materiale, e però al tempo stesso è una cosa innervata, “illuminata” da un’idea. Non è semplicemente una cosa, non è “cosa tra cose”. Siamo ormai troppo abituati dall’epoca in cui viviamo al fatto che l’architettura sia un prodotto, e insieme a tutti gli altri prodotti viva la sua vita come tale. E invece è un’idea che diventa cosa. Naturalmente è bene che diventi una cosa materiale, ma alla sua origine vi dev’essere un’idea, altrimenti rimane una cosa e basta.

Per Gandolfi l’indizio che si trasforma in prova della «potenza che Mendes imprime all’idea prima ancora che essa divenga cosa» va rintracciato nel progetto per una “piscina sospesa per un luogo qualunque”, elaborato in una prima versione nel 2000, che proprio nel combinare insieme la massima vaghezza della localizzazione e la massima precisione nelle indicazioni dimensionali e costruttive (la stessa “accoppiata” – guarda caso – su cui punta Gandolfi), dimostrerebbe che il «tragitto tra idea e cosa è da considerarsi un suo metodo d’indagine e di ricerca, o la fondazione, di un principio talmente forte da essere paradigma» e «base della sua stessa idea di architettura».

La relazione tra idea e cosa – ovvero tra l’edificio come concetto generale e l’edificio come fatto reale, dotato di misure che sono espressione del necessario rapporto con il corpo umano – trova un’ulteriore sviluppo nel paragone che Gandolfi svolge tra l’architettura e la danza, vale a dire l’arte del movimento dell’uomo nello spazio. Non si tratta certo di un paragone inedito, anzi. Tuttavia, l’avvicinamento dell’architettura di Mendes all’arte di Fred Astaire, e in particolar modo alla confluenza che si verificherebbe in quest’ultimo di valzer e tip tap, costituisce qualcosa di abbastanza sorprendente – almeno tanto quanto lo è la stessa fusione di tipi di ballo a tal punto diversi nelle evoluzioni del celebre ballerino americano. Tecnica, arte, capacità di occupazione di uno spazio con un ritmo: questo che vi è “in ballo” nel ballo – a modo suo un’“architettura” impermanente, che si fa e si disfa continuamente con il succedersi dei passi.

Ma se è ciò quanto assimila in linea generale l’arte dell’architettura e quella della danza, nel caso specifico la capacità di Mendes da Rocha alias Fred Astaire consiste nel saper far “danzare” i propri edifici parimenti secondo movenze ampie e in un certo qual modo “classiche” – «timeless», senza tempo, come recita la motivazione dell’attribuzione all’architetto brasiliano del Leone d’oro alla carriera alla 15. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia –, e secondo un ritmo sincopato che si riferisce invece a tempi “modernissimi”. E soprattutto: «senza far trasparire gli sforzi fisici di grande intensità». Come il compagno di acrobazie di Ginger Rogers, gli edifici di Mendes da Rocha calcano leggeri la scena, «trasmettendo la sensazione di un movimento spontaneo e privo di affettazione, con aristocratica nonchalance».

A una categoria di questo genere – alla quale Gandolfi dedica un intero capitolo del suo libro (Ritmo sincopato/spazio pubblico. Struttura e nonchalance) – verrebbe voglia di dedicare un intero trattato. Oltre ai più ovvi riferimenti a Baldassar Castiglione e alla virtù fondamentale del Cortegiano, la “sprezzatura”, «che nascond[e] l’arte e dimostr[a] ciò che si fa e dice venir fatto senza fatica e quasi senza pensarvi», vi troverebbero posto tutte le possibili forme e varietà della disinvoltura, della noncuranza, dell’understatement. Non potrebbero non figurarvi toreri come El Cordobés, domatori di leoni come Julius Seeth, funamboli in grado di camminare su un cavo teso a centinaia di metri di altezza come Philippe Petit, pittori come Raffaello, illusionisti ed escapologi come Harry Houdini, calligrafi come Hakuin Ekaku, tennisti come Roger Federer, ladri gentiluomini come Arsène Lupin, ballerini come Fred Astaire e naturalmente architetti come Paulo Mendes da Rocha (ma anche come il suo maestro João Batista Vilanova Artigas, che affermava – e metteva in pratica – la necessità di «far cantare il punto d’appoggio» dei propri edifici). In tutti costoro – e in altri ancora come loro – è custodito il segreto del fare cose difficili in maniera apparentemente semplice. In misura alquanto consistente, la nonchalance è quest’arte della dissimulazione dello sforzo, la somma abilità nel compiere imprese altamente complesse senza farne carico a quanti ne osservano gli esiti, e piuttosto comunicando un senso di facilità e di leggerezza.

Nel caso di Mendes da Rocha, ciò ha luogo mediante la realizzazione di costruzioni “muscolari” come fosse la cosa più agevole del mondo. L’aggettivo qualificativo “muscolare” viene utilizzato da Gandolfi – e come tale ricorre nel testo – in un senso un po’ diverso da come lo si potrebbe impiegare per indicare un puro esercizio della forza. Per lui “muscolare” sta a indicare qualcosa che reagisce a una “stimolazione”, qualcosa che si tende agonisticamente mettendosi in tal modo in rapporto con ciò che pure gli è antagonista. Nel caso dell’architettura, il termine “muscolare” designa la relazione che questa istituisce (o dovrebbe istituire) con la città. Gandolfi (e Mendes) insistono molto su questo aspetto, che del resto appartiene alla tradizione più “nobile” del pensiero architettonico, da Leon Battista Alberti («E se è vero il detto dei filosofi, che la città è come una grande casa, e la casa a sua volta una piccola città, non si avrà torto sostenendo che le membra di una casa sono esse stesse piccole abitazioni») a Palladio («L’architettura non è altro che una grande casa, e per lo contrario la casa una piccola città»). La possibilità di riattivare questa relazione è essenzialmente concettuale, anche se si traduce in soluzioni tettoniche o spaziali. Da un punto di vista concettuale la relazione tra architettura e città si manifesta in Mendes da Rocha nella convinzione che non esistano edifici privati, e che al contrario tutto lo spazio sia pubblico. Ciò inserisce, inocula addirittura, la questione urbana sin dentro il cuore dell’architettura, al di là di qualunque considerazione di ordine dimensionale. Per quanto piccola la casa possa essere in quanto “città”, e per quanto privata, essa non sfugge in alcun modo ai nomoi che regolano lo spazio collettivo. Se a ciò poi si aggiunge l’altro pensiero di Mendes che fa ad esso da corollario – che lo spazio è sempre infinito e incommensurabile, qualsiasi ne sia la quantità disponibile, per cui ogni progetto s’interroga necessariamente sulla natura dello spazio inteso in tal senso, ovvero nel suo essere infinito e incommensurabile –, non resta che concludere che architettura e città possono davvero superare le loro apparenti differenze costitutive per “ricongiungersi” nel nome di un unico spazio accomunante, caratterizzato dalla propria interezza e dal proprio essere pubblico.

Ciò tuttavia rimarrebbe una sia pur pregevole petizione di principio se non trovasse una diretta “incarnazione” nella materia architettonica. Per Gandolfi essa si compie nella forma del giunto, da intendersi vuoi in senso strutturale (come snodo tra membrature orizzontali e verticali, sempre e comunque con funzioni tettoniche), vuoi in senso spaziale (come elemento di raccordo o di discontinuità tra parti di un edificio, o tra edificio e città). Tanto nella prima quanto nella seconda versione, il giunto è il fattore intorno a cui ruota il senso dell’architettura di Mendes da Rocha. Non a caso di esso Gandolfi dice che è “segno/senso”. Da gran tempo ormai Michel Foucault ha evidenziato la distanza incolmabile che separa le parole e le cose, il significante e il significato, il segno e il senso. Tutte queste coppie, che un tempo vigevano felici nella pienezza delle loro “funzioni”, oggi, per “noi moderni”, hanno sancito il loro divorzio, si sono inesorabilmente scisse. E infatti, alla massima “ridondanza” attuale dei segni corrisponde il massimo svuotamento del loro significato. Pur ben conscio di questo processo e delle sue conseguenze, Gandolfi suggerisce tuttavia una possibile conciliazione, o reintegrazione: il giunto rappresenterebbe variamente il momento di sintesi di elementi che hanno finito storicamente per contrapporsi. In quanto segno “trasparente” del senso di cui è portatore, esso sarebbe forma di unione e di separazione, idea e cosa, ma anche punto di flesso – come già visto – tra architettura e città.

Ed è qui che il progetto – o meglio, l’avventura – in cui ci siamo imbarcati, giunge al suo punto culminante: per Mendes – per Gandolfi –, l’architettura, nel suo danzare lieve, con estrema nonchalance, a dispetto dell’impegno strutturale, della gravitas contro cui deve lottare, si rivela un farmaco. Essa può essere un farmaco per la città, una medicina capace di risanarla, rimediando alla sua attuale inettitudine a farsi “luogo” armonico, organico, “grande casa” in grado di accogliere, metabolizzare la “piccola città” al proprio interno. Questa l’idea che Gandolfi desume da Mendes e che reca a noi in dono: l’architettura come qualcosa che cura. Qualcosa che serve a ciò per cui è stata costruita (funzioni, le si sarebbe chiamate una volta), ma al tempo stesso qualcosa che ha una responsabilità pubblica, che “lavora” per un intorno molto più allargato. Qualcosa che risolve il “proprio” problema, singolare, privato, ma contemporaneamente affronta anche una questione collettiva, pubblica, una questione di tutti.

Può l’architettura avere questo potere di guarire? Può essere assunta come farmaco? Nel modo in cui lo intendevano i greci, il phármakon racchiudeva in sé due poteri, corrispondenti a due significati diametralmente opposti: medicina e veleno. Considerata in questa prospettiva, l’architettura odierna è certamente venefica: in una misura probabilmente mai raggiunta prima, essa possiede il potere di ammalare, come ogni giorno constatiamo osservando le nostre città. Ma se così è – se di vero phármakon si tratta –, allora potrebbe riuscire a esercitare anche l’altro potere: potere benefico, terapeutico. Forse si tratta soltanto di saperlo cogliere, rovesciare il consueto atteggiamento nei confronti della città, praticare – come Mendes da Rocha – la gioia del progetto urbano.