Le nature vive di Giorgio Morandi

Ormai frequentavo la scuola d’arte e così gli accennai che Bologna era la città di Morandi. Non appena lo dissi, mi fu chiaro che zio Edgar e Morandi avrebbero potuto benissimo scambiarsi le parti senza neppure accorgersene! Nessuno dei due era sposato: entrambi avevano vissuto a più riprese con una sorella nubile. Il loro naso e la loro bocca esprimevano la stessa ricerca di un’intimità non carnale. A tutti e due piacevano le passeggiate solitarie ed entrambi avevano una curiosità inesauribile per ciò che vedevano durante quelle camminate. La differenza era che Morandi era un grande artista ossessivo, mentre mio zio – che non era un artista – era un appassionato redattore di lettere.

Esprimere ad alta voce quei pensieri sarebbe stata un’impertinenza, sicché mi limitai a ripetere varie volte che, se andava a Bologna, doveva dare un’occhiata ai quadri di Morandi.

È un uomo molto silenzioso Morandi, mi disse lo zio al suo ritorno.

Che cosa vuoi dire? È morto. È morto un anno fa.

Lo so. Ho visto solo i suoi dipinti di vasi, fiori e conchiglie. Molto accurato e molto silenzioso.

John Berger

Molto accurato e molto silenzioso. È questo che voglio constatare tornando ad ascoltare le opere di Giorgio Morandi esposte dal 5 ottobre 2023 al 4 febbraio 2024 a Palazzo Reale a Milano. Curata con amorevole limpidezza da Maria Cristina Bandera, Morandi. 1890-1964 è una retrospettiva ampia e meticolosa. Ti prende per mano e ti porta dai primi esperimenti morandiani – quella fase in cui l’artista si cerca cercando il dialogo con i contemporanei e con i grandi del passato che più sente affini: Cézanne, Picasso, Piero della Francesca, Chardin – agli oli, alle incisioni e agli acquerelli dai titoli programmaticamente convenzionali: Natura morta, Fiori o Paesaggio.

Anche questo, a ben vedere, fa parte di quell’amore di precisione e di quel disdegno della parola superflua o tautologica, chiassosa, che il bergeriano zio Edgar attribuisce al pittore di Via Fondazza. La ‘variazione’ o ‘fuga’, impercettibile come una brezza o un sospiro, non può essere segnalata da un titolo. Se a costruirla con intatto stupore è l’artista, paziente sperimentatore di spazi, distanze, intervalli, contiguità e slittamenti, sarà l’osservatore a coglierla e decifrarla con altrettanta intatta sorpresa, come si fa con un messaggio in codice o con un segreto.

Nel 1955 il narratore d’arte britannico John Berger, all’epoca ventinovenne, dedica a Giorgio Morandi un breve scritto, che proponiamo qui di seguito alle lettrici e ai lettori italiani. Come nel saggio coevo su Renato Guttuso, egli si interroga sulla collocazione dell’artista nel tessuto politico, sociale, culturale del paese, sul suo essere partecipe della sua storia. Quella partecipazione tuttavia è, per Berger, innanzitutto passione ostinata per il proprio mestiere, dunque sperimentazione, ricerca, individuazione di una genealogia in cui inserirsi in modo non gregario, appartenenza dissidente, capacità di invenzione, competenza tecnica, solitudine. La pittura non è al servizio di un’idea che la trascende: è trascendenza in sé in quanto esercizio dello sguardo, nesso tra sé e tutto l’altro da sé, pratica della relazione con il mondo. Il suo spazio è quello offerto dalla luce. E la luce è una delle varianti oggettive che più agiscono sulla soggettività e sulle sue rappresentazioni.

Nel 2003 Gianni Celati invita John Berger, ormai settantasettenne, a ricoprire il ruolo del “narratore”, di colui che tesse con le parole la trama della Storia e delle storie, in Case sparse. Visioni di case che crollano, il suo terzo film documentario. Siamo nelle campagne attorno al delta del Po, non lontano dai luoghi cari a Michelangelo Antonioni. Qui la nebbia si acquatta bassa e insistente su argini e campi, togliendo consistenza alle cose, sfocandone i contorni, fugando l’orizzonte e contestando confini e spartizioni. La nebbia, come la polvere, sfida la luce e obbliga a diffidare del senso della vista, a convocare l’intero corpo. Nella nebbia, ancor più che al buio, ci si muove a tentoni, affidandosi alla memoria dei luoghi, a un millimetrico istinto spaziale, all’arte di avvertire a occhi chiusi la posizione di un albero, di un cancello, di una strada vicinale.

La luce affievolita che crea inciampo al visibile impone cautela e lentezza, “lentezza meditata”, come dirà Roberto Longhi della pratica artistica dell’amico Morandi.

Alle spalle di quel paesaggio di terra e acqua, solcato dai bracci del Po che va a morire nell’Adriatico, c’è Bologna, la città dalle tende rosse. Della città e dei suoi colori, della vita dei suoi abitanti al riparo di quelle cortine che punteggiano le facciate degli edifici, JB si innamora. Tanto da dedicarle un racconto che somiglia a un ritratto ed è, al contempo, un dialogo immaginario con lo zio Edgar, il maggiore dei fratelli del padre, una delle figure di adulto che, da ragazzino, lo hanno addestrato alla coscienza di sé. Tra Giorgio Morandi e lo zio Berger intuisce una somiglianza, una comune postura etica, un identico modo di essere fedeli a se stessi, di non distrarsi. Il racconto, intitolato La tenda rossa di Bologna (Modo Infoshop, 2015), parla di segreti, di soglie e dell’intreccio misterioso di audacia, speranza e piaceri minuti.

Tutte le finestre davanti a cui passo hanno le tende, e sono tutte dello stesso colore. Rosse. Molte sono scolorite, alcune nuove, ma in ogni caso sono versioni vecchie e recenti della medesima tinta. Sono montate sul telaio della finestra, e la loro inclinazione è regolabile a seconda della quantità di luce che si desidera all’interno. Non è un rosso argilla e neppure un rosso terracotta, è un rosso rosso. Dall’altra parte ci sono dei corpi e i loro segreti, che dall’altra parte non sono segreti.

Che cos’è a fare di un segreto un segreto? JB se lo domanda di fronte alle tende rosse bolognesi scolorite dalla luce del sole, annerite dalla pioggia e dal tempo, così come davanti alle tele diafane e a un primo sguardo ripetitive di Giorgio Morandi. Se lì il tessuto vela, scherma e sottrae alla vista, qui i pigmenti rivelano e coprono, espongono e riparano, mostrano e mascherano. Che cosa, precisamente?

Tempo fa, agli inizi degli anni novanta del secolo scorso, a Dallas, lo storico dell’arte, collezionista e psichiatra infantile Salomon Grinberg, uno dei maggiori esperti di Frida Kahlo, mi disse che nelle tele di Morandi lui ravvisava dei quietissimi, esplosivi, teatrini edipici. Poco importa che in nessuna delle opere morandiane successive al 1919 compaiano figure umane: “le cose” raffigurate con insistenza sulla tela – tolte, messe, rimesse, spostate, inclinate, di continuo riposizionate, contrapposte, sovrapposte, nascoste le uno dietro alle altre, affiancate, sporte in avanti, accavallate in un lavorio compositivo teoricamente senza fine – sono personaggi a pieno titolo o forse controfigure. L’artista le controlla muovendole nella luce e nello spazio come pedine e dipingendole a gruppi, a grumi. Il minimo spostamento crea un’esplosione, un sussulto di luce, colore, senso, proprio là dove l’habitat tende all’uniformità perlacea del grigio, all’indistinzione del verde, dell’azzurro, del beige.

“Lavoro costantemente dal vero”, ha scritto Morandi, “quello che importa è toccare il fondo, l’essenza delle cose”. Ma dov’è il fondo? Qual è l’essenza? È il movimento della luce a produrre quello stato di necessità che l’artista riconosce definitivo? Che sia per questo ‘stato d’attesa’ giunto a compimento che in alcune tele gli oggetti non proiettano ombra, messi a nudo e trafitti in piena luce? Vano, allora, parlare di forme e di geometrie, di astrazione e di calcolo. Si tratterebbe piuttosto di un rapporto istintivo e sensuale con l’atmosfera e il suo ordine instabile, perennemente provvisorio. Nulla, per Morandi, è più astratto del reale. Tanto che i suoi paesaggi sembrano frutto di un’orchestrazione, di un processo compositivo, tanto quanto le sue nature morte. Questione di sguardo, di ritmo dell’osservazione, di capacità di instaurare un dialogo con la cosa guardata, a sua volta mai statica, mai passiva, mai per sempre uguale e chiusa in se stessa. C’è, nel bel testo della curatrice che inaugura il catalogo, una notazione cruciale: Morandi “rigetta ogni compiacimento vedutistico”. Ed è così. Morandi guarda a lungo e aspetta di essere visto. A fare da tramite tra lui e le cose, la potenza alchemica della luce, la sua funzione relazionale.

Parlando di una storica cotoneria-teleria bolognese, la ditta Pasquini, un tempo in Piazza degli Uccelli, John Berger scrive:

La luce, come la quiete, è soffusa, smorzata, come se nel corso degli anni i rotoli di stoffa avessero emanato una finissima, invisibile polvere di cotone bianco, la stessa polvere che si è depositata sugli oggetti dipinti da Morandi, il quale senza dubbio conosceva questo negozio.

Adesso comincio a pensare a queste ‘nature morte’ come a piccoli comizi d’amore, a ultime cene e battaglie compresse in un guscio d’uovo, a ‘nature molto vive’.

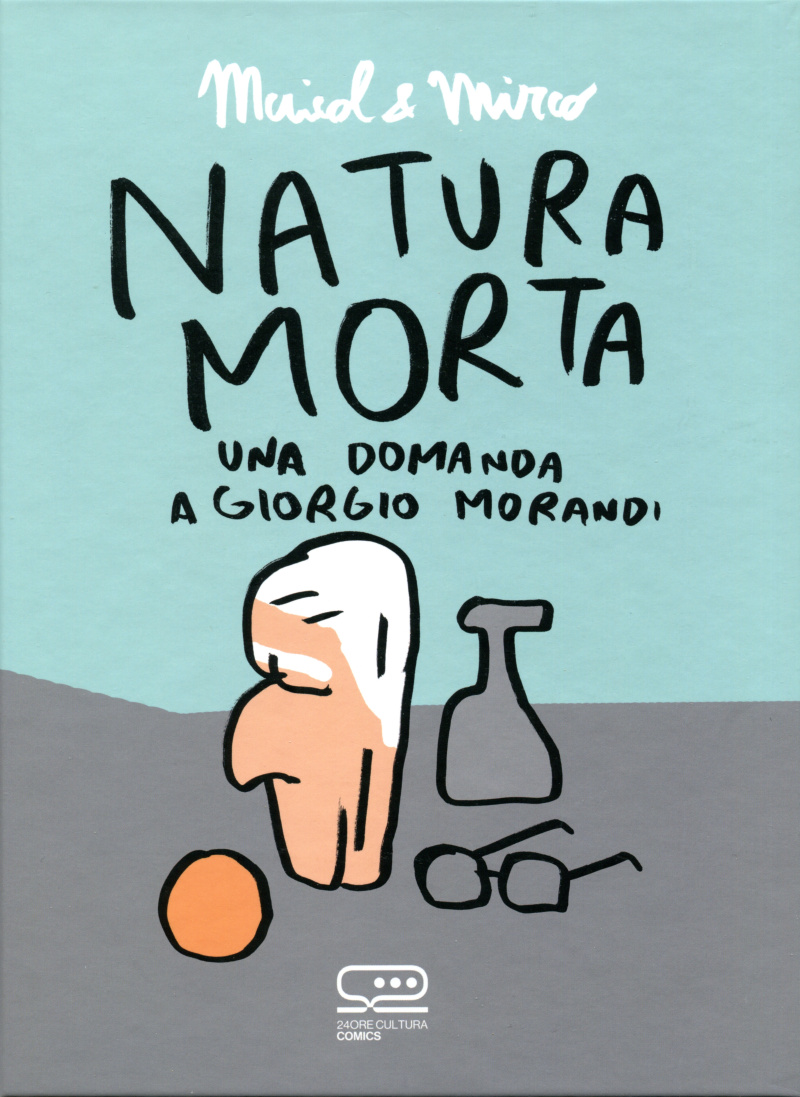

Una curiosità per chi legge: oltre al prezioso catalogo della mostra, Morandi. 1890 – 1964 (Civita e 24 Ore Cultura) è disponibile una graphic novel di Maicol & Mirco intitolata Natura morta, Una domanda a Giorgio Morandi. Volete sapere qual è la domanda: “perché, signor Morandi, disegna solo cose?” E sapete qual è la risposta: “perché la natura è morta e io non disegno cadaveri”. Una riflessione acuta e ironica sulle derive del capitalismo e il trionfo sottile delle cose.

(Milano, 24 novembre 2023)

***

Morandi, il metafisico di Bologna

di John Berger

L’Italia è impregnata di storia. Un luogo comune come ce ne sono pochi. Eppure lo dico in un modo del tutto particolare. In Italia non sono solo i monumenti celebri o oscuri a creare un senso della storia; sono anche la luce e il clima italiani. In altri climi gli edifici antichi crollano o vengono invasi dalla vegetazione; in Italia il processo di invecchiamento e di erosione è molto più lento e puro – se si escludono i bombardamenti.

La tipica luce italiana in cui sono immersi un paesaggio, una casa, un borgo, sembra enfatizzare l’età, la relativa durevolezza, la costruzione pressoché immutabile della scena. Il calore forma una leggera foschia che smussa i dettagli transitori e superficiali, ma al tempo stesso la costante nitidezza della luce esagera l’identità all’apparenza permanente di ogni oggetto.

In Inghilterra, al contrario, la plateale mutevolezza della luce conferisce a ogni scena un senso di movimento e di flusso – si pensi a Constable o a Turner. In altri paesi del Nord la luce sembra recintare la scena, dandole un carattere domestico o – fuori dalla recinzione – un aspetto misterioso e selvaggio. Solo nel Mediterraneo e in particolare in Italia siamo resi visivamente consapevoli del graduale, impersonale, aperto trascorrere del tempo: i giorni che cadono come singoli granelli di sabbia in una clessidra.

Giorgio Morandi, Natura morta, 1962, olio su tela ©2015 Artists Rights Society (ARS), New York/Siae, Roma/Collezione privata, Svizzera

Non voglio spingere troppo oltre questa osservazione. Tuttavia non riesco a immaginare come descrivere in altro modo quanto l’arte di Giorgio Morandi sia tipicamente italiana. Potrebbe diventare facilmente ultrasoggettivo. Ma non riesco a vederla che in questo modo. L’opera di Giorgio Morandi non contiene echi romani o rinascimentali evidenti. E non esprime neppure l’energia e l’entusiasmo propri del temperamento italiano. La sua opera è specificamente italiana solo perché i suoi dipinti e le sue acqueforti evocano così precisamente questa particolare qualità della luce – la stessa qualità, benché interpretata in maniera assai diversa, che si trova, ad esempio, nell’opera di Piero della Francesca o di Giovanni Bellini.

Il campo tematico di Morandi è singolarmente limitato: paesaggi tranquilli, dipinti di rose di carta, nature morte di bottiglie. Eppure il carattere definito della sua opera risalterebbe in qualsiasi esposizione internazionale. Ha il carattere che sembra avere sempre l’arte che scaturisce da un rispetto profondo per un ambiente particolare. E in un’epoca in cui un pretenzioso internazionalismo di stile incoraggia ogni artista a sentirsi una potenziale Figura Mondiale, una modestia quieta e provinciale come quella di Morandi è rara e dignitosa.

Morandi è nato nel 1890. Oggi è considerato uno dei Grandi Vecchi della pittura italiana – benché, considerando l’estrema titubanza della sua arte, la parola “grande” sia forse inappropriata. Non è mai stato fuori dall’Italia. La sua casa è Bologna. Lo sviluppo della sua arte è stato lento, coerente e senza ambizioni. Da giovane si è cimentato, come Carrà e de Chirico, con l’idea della pittura Metafisica, producendo nature morte di bottiglie e ciotole, opprimenti con la loro solidità lignea e volutamente priva di significato. Tuttavia non è mai stato, come i suoi due compatrioti, un teorizzatore didascalico, e ha ben presto sviluppato uno stile meno letterario e più personale con cui ha da allora continuato a lavorare, concentrandosi unicamente su una sottigliezza sempre maggiore.

Sarebbe facile liquidare Morandi definendolo un artista la cui sensibilità è così delicata da poter essere considerata solo anemica. Le sue linee sono incerte, i suoi colori tenui e polverosi, il suo uso della tonalità ricorda quello di una donna anziana che avvolge dei ninnoli di porcellana nella carta velina, la sua scelta del soggetto è ripetitiva e manca completamente di iniziativa. Ma liquidarlo in questo modo sarebbe troppo facile. La sobria accettazione dei propri limiti da parte di Morandi ci obbliga ad accettarli a nostra volta. Se si osserva uno dei suoi paesaggi – un primo piano di erba smorta, decolorata, qualche pioppo o un cipresso, una casa color biscotto, un cielo blu addolcito con polvere bianca – si comincia a vedere che entro la sua visione eccessivamente delicata esso contiene un’osservazione assai precisa e acuta. I suoi dipinti hanno l’incongruenza delle note a margine, ma incarnano la vera osservazione. La luce non convince mai a meno che non abbia uno spazio da riempire: i soggetti di Morandi esistono nello spazio. Per quanto sfilacciati, lavorati, muti possano essere gli oggetti nelle sue tele, l’aria calda li circonda, il piano su cui poggiano avanza, le distanze aumentano, e quando una forma ne ha di fronte un’altra, si può calcolare il numero esatto di centimetri o metri che c’è tra di esse. Le sue famose nature morte di bottiglie hanno la stessa passiva precisione dei suoi paesaggi. Si ha il sospetto che le bottiglie contengano solo un po’ d’acqua da spruzzare sul pavimento o di acqua di colonia per rinfrescare la fronte – certo niente di forte come il vino. Eppure convincono – smettiamo di credere nella vita chiassosa fuori dalla stanza appartata in cui si trovano – grazie all’accuratezza della contemplazione che si cela dietro ad esse: una contemplazione così esclusiva e silenziosa da convincerci che nient’altro se non la luce amata da Morandi potrebbe cadere sul tavolo o sullo scaffale, nemmeno un altro granello di polvere.

Giorgio Morandi, Natura morta (Still Life), 1952, olio su tela, ©2015 Artists Rights Society (ARS), New York/Siae, Roma/Collezione privata

Nelle sue acqueforti Morandi usa contrasti tonali più forti che nei suoi dipinti. Ma il loro soggetto è il medesimo ed esse implicano lo stesso distacco e la stessa sensazione che gli oggetti raffigurati siano preziose reliquie di un qualche tipo. Tecnicamente sono magistrali. Ancora una volta in contrasto con tanti suoi contemporanei, Morandi rifiuta di affidarsi alla retorica. Non c’è una lotta “epica” con il rame e l’acido: il mezzo vince alcuni round e l’artista altri. Ogni centimetro quadrato della lastra viene corroso come previsto. La gradazione del tratteggio da un tono mussola grigia a un nero profondo è impeccabile; i punti bianchi e le linee tra la “griglia” del tratteggio non sono mai sfocati o imperfetti. Sono fatte – queste acqueforti – con lo spirito con cui alcune donne anziane sanno fare il merletto.

Detto ciò, tuttavia, bisogna guardarsi dall’esagerare. Nel catalogo delle recenti mostre di Morandi in Olanda e a Londra, Vitale Bloch ha scritto che la sua opera ha “un impatto morale incomparabile” e si presenta come “una severa nota di rappel à l’ordre.” È vedere Morandi fuori da ogni prospettiva storica e sociale. Se mai c’è stato un artista in una torre d’avorio quello è Morandi e proprio per questo può avere ben poco impatto morale di un qualche tipo. In effetti è lo stesso Bloch ad ammetterlo quando, poco prima nello stesso saggio, dice che lo studio e la casa di Morandi “sembrano appartenere a un’altra epoca, un’epoca che si è fermata in via Fondazza a Bologna”.

Quanto al richiamo all’ordine, ancora una volta può voler dire qualcosa solo se l’esempio dato deriva da un’’assimilazione nuova dell’esperienza. L’opera di Morandi nasce dal rifiuto: è monastica.

Il vero significato dell’opera di Morandi è piuttosto diverso. L’attuale crisi dell’arte occidentale è dovuta all’isolamento, all’iperspecializzazione e, soprattutto, a un senso esasperato dell’individualità dell’artista. L’esempio di Morandi non può minimamente alterare questa verità, ma è in grado di ricordarci che esiste al mondo un recluso autentico che può ancora appartenere alla tradizione umanistica – e non sabotarla. Difendo l’opera di Morandi perché, per un artista che vive in una torre d’avorio, è straordinariamente umile; o, per dirla in altro modo, perché lascia che sui suoi pochi, preziosi ed eccentrici beni cada la stessa luce che cade, all’esterno, sull’Italia.

(Traduzione di Maria Nadotti)

Questo testo è stato originariamente pubblicato sul numero di febbraio 1955 di “Artnews”. Copyright 2018, Art Media ARTNEWS, llc. 110 Greene Street, 2nd Fl., New York, N.Y. 10012. Tutti i diritti riservati.