Ingannare per la verità? / Marx e Kierkegaard giornalisti

Cosa hanno in comune due autori così radicalmente diversi come Karl Marx e Søren Kierkegaard? Cosa accomuna il padre del comunismo a quello dell’esistenzialismo? In cosa convergono filosofie che hanno come protagonisti agenti sociali antitetici come quello oggettivo, massificato del proletariato industriale e quello soggettivo, isolato del credente cristiano?

Un’autorevole risposta la troviamo in un classico del pensiero filosofico, Da Hegel a Nietzsche (1941) di Karl Löwith. A parere dell’autore il terreno comune su cui si fondano le riflessioni di Marx e di Kierkegaard è rappresentato dal comune nemico contro cui entrambi combattono: Hegel. Lì dove quest’ultimo, dovendo legittimare lo Stato prussiano, spinge ad accettare la realtà esistente sostenendone l’intrinseca razionalità, di conseguenza mettendo fuori gioco la dialettica oppositiva che anima il conflitto sociale, Marx e Kierkegaard insorgono, di fronte a questa conciliazione reazionaria tornano a separare proprio ciò che Hegel ha unito: la ragione dalla realtà. Lì dove Hegel assicura unità e saldezza al mondo borghese, capitalista e cristiano, tanto Marx, per ciò che riguarda il sistema di produzione, quanto Kierkegaard, per ciò che concerne il sistema della credenza, provvedono a dissolverlo. Il primo con la rivoluzione comunista, il secondo con un profondo rinnovamento della cristianità.

All’autorevole risposta di Löwith ne vogliamo affiancare un’altra, non filosofica ma di ordine comunicativo in grado questa di farci sentire tutta l’attualità di questi autori, un’attualità che spesso, purtroppo, la sola filosofia non riesce a evidenziare in tutta la sua potenza. Ciò che a nostro parere hanno in comune Marx e Kierkegaard è l’aver assistito e l’essere stati travolti dalla nascente industria culturale del loro tempo incarnata dal giornalismo.

Come nel caso di Marx è possibile ripercorrere oggi una significativa parte della sua produzione giornalistica attraverso Dal nostro corrispondente a Londra. Karl Marx giornalista per la New York Daily Tribune (traduzione e cura di G. Vintaloro, Corpo60, ebook, euro 6,99), così anche in quello di Kierkegaard è possibile fare un’operazione del genere grazie ai suoi Scritti sulla comunicazione (a cura di Cornelio Fabbro, pp. 363, euro 25) ripubblicati di recente dalla casa editrice Orthotes.

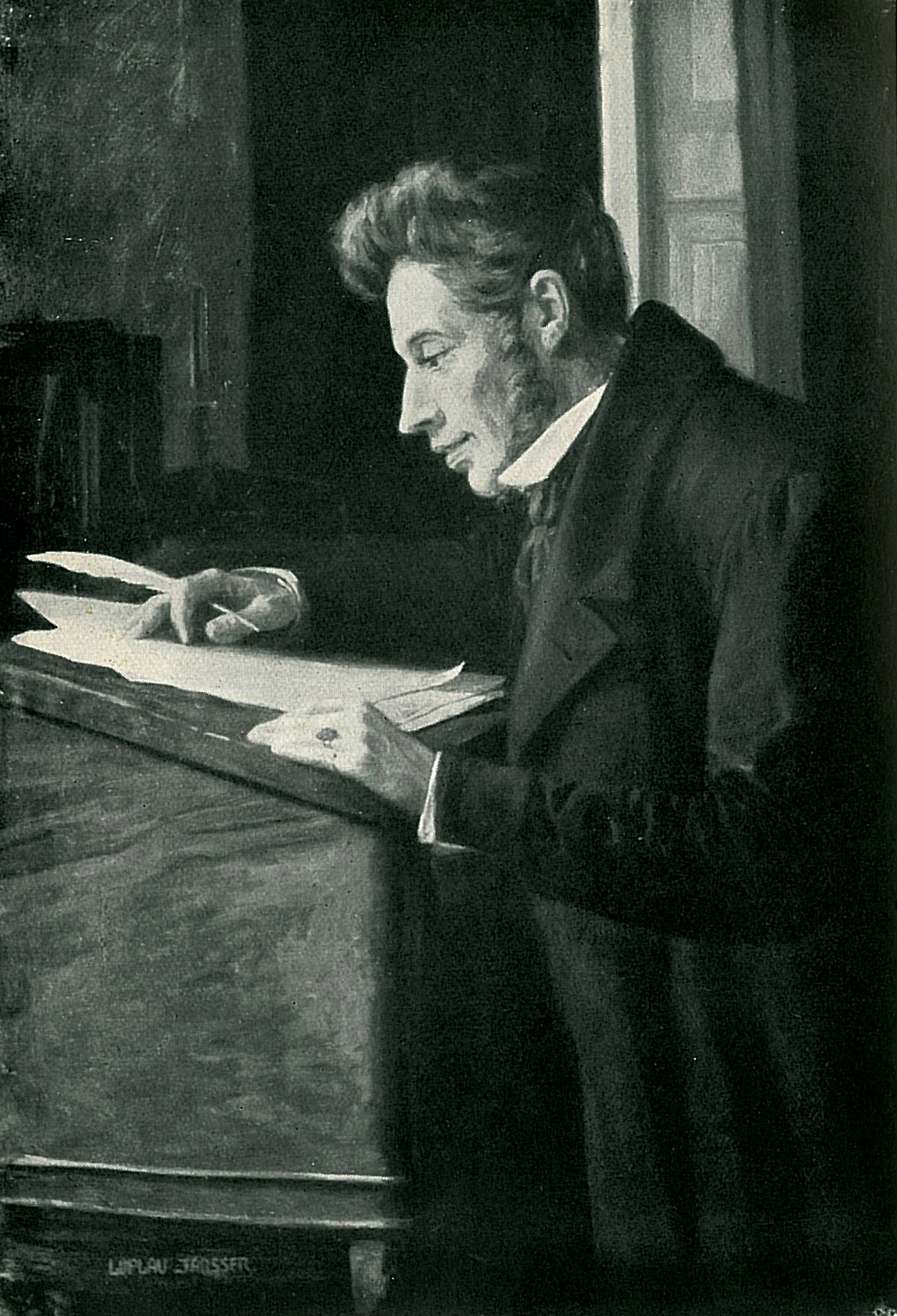

Il volume, sebbene non raccolga gli articoli scritti dal 1854 al 1855 per il giornale “La Patria”, e debitamente sottratto a una mera lettura specialistica, ci permette di ricostruire nelle sue linee generali il rapporto di Kierkegaard con la stampa: dallo sgomento provato di fronte alla standardizzazione della lettura, quindi alla trasformazione della massa in pubblico prodotta dall’avvento delle testate giornalistiche, alla sua risposta operativa in termini di strategia comunicativa.

Volendo riportare tanto la reazione emotiva quanto la sua corrispondente elaborazione razionale alle teorie sociali del Novecento, diremo che la prima verrà confermata dalla visione apocalittica dell’industria culturale elaborata dalla Scuola di Francoforte, mentre la seconda echeggerà nella concezione del giornalismo di Gramsci. Partiamo dallo sgomento.

L’esistenza della stampa impone un cambiamento di funzione allo scrittore. Dal momento che essa per vivere ha bisogno di una significativa quantità di lettori, il contenuto e la qualità della scrittura si abbassano notevolmente: la prosa giornalistica si caratterizza per astrattezza, impersonalità e superficialità. Questa omologazione verso il basso ha come conseguenza più negativa quella di imporre allo scrittore che non è giornalista, ma che, a suo pari, ha la necessità di essere letto, di adeguarsi allo stato di cose esistenti soprattutto perché, oramai, il pubblico, educato alla lettura secondo le modalità della stampa, si intestardisce nel volere quel tipo di ‘letteratura’. Lo sgomento di Kierkegaard, allora, sta nel fatto che la “letteratura giornalistica abbandona la critica e scrive per la massa”, per la folla, ossia, per “la falsità”.

Sebbene apocalittico, questo sgomento non solo non è estraneo alla storia della cultura – Raymond Williams in Cultura e rivoluzione industria culturale (1958) ha magistralmente dimostrato quanto in realtà esso fosse tipico tra scrittori e poeti inglesi dell’Ottocento e quanto fosse indicativo della loro reazione di fronte all’industrializzazione del mondo sociale – ma ha anche una sua certa lucidità. Permette, ad esempio, guardando attentamente nella sua filigrana, di individuare, allo stato nascente, tratti fondanti dell’industria culturale: “l’interesse finanziario dell’editore”; il “non parlare ad un singolo o a singoli uomini, ma al mondo intero”; “si stampa sempre più in fretta”; “la potenza del momento e la potenza della diffusione”. Capitale culturale, pubblico di massa, alta velocità dei consumi, moda e grande distribuzione. Come dicevamo, quello di Kierkegaard è uno sgomento molto produttivo per capire il momento genetico dell’industria culturale, quei suoi elementi fondativi che, diversamente dosati, continuano ancora oggi a organizzarne il funzionamento.

La cosa molto interessante del filosofo danese è che non lascia questo sgomento a se stesso. Consapevole dello stato in cui si trova la scrittura in seguito all’avvento della stampa, quindi informato dei nuovi termini in cui si configura il rapporto autore/pubblico, decide di elaborarlo razionalmente: “chiunque debba attuare qualcosa, deve conoscere il suo tempo – e così avere il coraggio di affrontare il pericolo d’impiegare il mezzo più sicuro”.

Affrontare il problema del pubblico nell’era del giornalismo, che non sarebbe altro da quello della falsità della folla, significa porre la questione della verità. Anche in questo caso Kierkegaard si ritrova con Marx: infatti il ‘moro’ nel corso della sua attività giornalistica, tanto alla “Gazzetta renana” (1842-1843) quanto alla “New York Daily Tribune” (1852-1861), non aveva fatto altro che praticare un modello di giornalismo animato dal dire la verità che, nel suo caso, significava fare prendere coscienza ai dominati della loro condizione e ribaltarla. Come Marx collegava il suo dire la verità alla critica del sistema produttivo capitalistico, così Kierkegaard la connette a quella della cristianità del suo tempo, con una differenza sostanziale, ammette come possibile l’inganno: “Si può ingannare un uomo per la verità e si può ingannarlo, come faceva il vecchio Socrate, per portarlo alla verità. In fondo non c’è che un modo per portare alla verità un uomo, ch’è preda della fantasticheria: ingannandolo”.

Con una spregiudicatezza inaudita Kierkegaard, fermo nella convinzione che nulla sia più difficile dello scardinare un uomo dalle illusioni in cui vive e che nulla paghi di meno di un attacco frontale a questo mondo illusorio, pratica un modello del dire la verità che fa sue le potenze dell’inganno. Ai simulacri della cristianità in cui crede la folla, Kierkegaard non oppone una verità superiore, tutt’altro, pensa di poterli rovesciare solo con la forza di altri simulacri, per questo motivo, sceso sul mercato editoriale, fa ricorso a una serie infinita di pseudonimi: Victor Eremita, Johannes de Silentio, Frater Taciturnus e così via. Ciò che l’autore si ripromette da un modello di verità di questo tipo, perseguito con il mascheramento, è di collocarsi “esattamente” nel “posto dove si trova l’altro” e, proprio come in seguito farà Gramsci con le nozioni popolari del senso comune (da qui l’affinità tra i due), iniziare a lavorare dall’interno della situazione illusoria per dissolverne, diciamo così, l’illusorietà, in modo tale da “condurlo”, l’altro, “dove ti trovi tu”, che nel caso di Kierkegaard vuol dire in un cristianesimo radicale.

Se in Marx la critica dell’economia politica presuppone la critica dell’ideologia della classe dominante nelle forme (anche giornalistiche) della presa di coscienza, in Kierkegaard la critica della cristianità istituzionale si basa a sua volta su una critica della falsità portata avanti con la forza (anche giornalistica) del simulacro.