Non sembra passato un secolo / La Grande Guerra e i suoi detriti

Il 4 novembre 1918, l'armistizio di Villa Giusti, siglato il giorno prima da Italia e Austria-Ungheria, poneva fine alle ostilità fra i due Paesi. Una settimana dopo, la Prima Guerra Mondiale era finita. Evento cardine della modernità novecentesca, la Grande guerra gettava le basi per un equilibrio fragile, destinato a sfociare in un altro e ancora più sanguinoso conflitto. A un secolo esatto di distanza, che cosa rimane di quella terribile esperienza? Siamo stati davvero capaci di elaborare il trauma, o stiamo nuovamente cadendo preda di pulsioni revansciste, militariste e xenofobe? Con l'aiuto di storici, scrittori e studiosi, attraverso una serie di interventi cerchiamo di ricostruire l'impatto del primo conflitto mondiale sulla coscienza collettiva. Un modo per ripensare la memoria della Grande guerra, con un occhio al futuro.

“Credi che io non ne abbia abbastanza, Arthur? Credi che non ne abbia abbastanza di tutto questo? La guerra è finita, devi cercare di scordartela. Mettitela alle spalle come ho fatto io, uh?”. Queste parole, gridate con misurata rabbia da Thomas Shelby al fratello Arthur nella seconda stagione della serie tv britannica Peaky Blinders (2013 – in produzione), ci mostrano come Thomas sia uno dei personaggi più in grado di fare i conti con il trauma generato dall'esperienza della Grande Guerra, a differenza del fratello. Ma è una falsa impressione.

Cillian Murphy (Thomas Shelby) in “Peaky Blinders”.

Thomas è il leader di una gang di allibratori realmente esistita, interpretato da Cillian Murphy, che lotta con tenacia contro i fantasmi del conflitto, senza mai davvero riuscirci. Anni dopo – siamo alla fine della quarta stagione, finora l'ultima andata in onda – il suo vissuto riemerge infatti violentemente, proprio nel momento in cui nello spettatore inizia a insinuarsi la speranza che la guerra sia veramente finita. È una scena di una potenza inaudita, sulle note di Pyramid Song dei Radiohead, che andrebbe mostrata ogni volta che nel nostro spazio pubblico si fa di nuovo largo l'armamentario retorico già ampiamente sperimentato dal fascismo a tentare di nobilitare quell'“inferno di sangue, fango e merda” che è stato il primo conflitto mondiale. Altri hanno di recente proposto valide ricognizioni della produzione letteraria, storiografica e televisiva “nostrana” sulla Grande Guerra, che pure fu disseminata di “episodi sgraditi alla retorica ufficiale come le renitenze, il pacifismo, le fraternizzazioni tra nemici, le diserzioni, gli ammutinamenti, le rivolte”. Che pure fu, innanzitutto, un'infame strage generalizzata, che travolse tutto il pianeta. Ma evidentemente questo non basta perché non ci venga ripresentata, soprattutto in occasione del centenario della sua fine, attraverso “la lente deformante dell’eroismo, dell’onore, della patria, della propaganda bellica”. Siamo sempre o di nuovo lì, inchiodati a un uso politico della storia dolosamente strumentale, e maledettamente cinico.

Come ha qui raccontato in un pezzo commovente Enrico Manera, anche solo a dire “i numeri dei caduti, militari e civili, e poi dei feriti, dei mutilati e degli invalidi, dei prigionieri, dei profughi, degli 'scemi di guerra'” non si può non essere presi da uno sgomento “che non cessa a cento anni di distanza”. Eppure, oggi come ieri, c'è chi non manca di ammantare di retorica nazionalista il ricordo di quell'evento che Antonio Gibelli ne L'officina della guerra (nella Postfazione all'edizione del 2007) ha definito la “matrice del secolo”, scrivendo, nell'accostare alla modernità in generale il primo conflitto mondiale anche come racconto, che “l'indicibilità e l'incredibilità sono il tratto distintivo di una realtà che offende la coscienza e ostacola la memoria”. Ma per quanto possa essere doloroso credo che sia necessario, vedendo l'orizzonte che si profila oscuro, occuparsi dei detriti che dall'inizio del secolo scorso si sono trascinati fino a noi.

Dalla saggistica tradizionale alla fiction sono molte, naturalmente, le narrazioni che hanno provato a fare i conti con lo shock della guerra, provando a scavalcare il muro di incomunicabilità incontrato, al ritorno, dai suoi sopravvissuti. “Sul piano individuale – scriveva Bruno Cabanes in un saggio intitolato Le smobilitazioni e il ritorno degli uomini, all'interno dell'Encyclopédie de la Grande Guerre 1914-1918 –, gli ex combattenti erano spesso uomini psicologicamente indeboliti che faticavano maggiormente ad affrontare le difficoltà materiali. I traumi psichici dei veterani furono probabilmente sottovalutati sia perché, all'epoca, non si disponeva di mezzi atti a individuarli, sia perché i disturbi psichici erano tenuti in minor considerazione rispetto alle ferite fisiche, ritenute più gloriose. Pare che la percentuale di soldati colpiti nella psiche non fosse inferiore a quella delle grandi guerre moderne: si stima che un quarto dei soggetti riportasse traumi di entità diversa, di cui la metà con nevrosi di guerra più o meno invalidanti. Basti ricordare che, nel 1939, la Gran Bretagna contava ancora 200 000 veterani della Grande Guerra cui era stata concessa una pensione di guerra per disturbi psichici. Sia che avessero sviluppato traumi gravi e molto invalidanti (con uso di farmaci e lunghi periodi di astensione dal lavoro), sia che avessero manifestato soltanto sintomi sporadici (incubi, aggressività), resta il fatto che molti combattenti non uscirono indenni dalla guerra”.

Per farsi un'idea di quello che gli storici ripetono da decenni, della brutalizzazione delle società europee raccontata da molti ispirandosi ai lavori di George Mosse, è sufficiente, credo, affidarsi alle grandi narrazioni come Peaky Blinders – una delle migliori serie degli ultimi anni, e forse di sempre, apprezzatissima anche dagli storici – che ci hanno raccontato questi uomini “danneggiati” dal conflitto e incapaci di reinserirsi in una società sprofondata in un clima di violenza generalizzata. Questi veterani brutalizzati, appunto, tornati a casa. Almeno in apparenza.

Jessica Meyer – autrice di Men of War. Masculinity and First World War in Britain (2009) – vedendo la seconda stagione della serie britannica sosteneva che Thomas Shelby, come tutti i reduci, dovrebbe sapere che la guerra non finisce forse mai, per chi l'ha vissuta, e che quel trauma non si può superare facilmente. La guerra rimane sottopelle, è un lascito intimo che si scatena nei momenti più inaspettati. Non c'è bisogno di chiamare un dottore, come sostiene un Thomas Shelby quasi inerme alla governante alla fine della quarta stagione, perché chi l'ha vissuta sa perfettamente cos'è: It's just myself talking to myself about myself.

“Sono solo io che parlo con me stesso di me stesso”, dice, quasi evocandoci il gesticolare tronfio di un Benito Mussolini che “annuisce con il capo a ciò che lui stesso ha detto”, un “odiato e odiatore di professione”, “rivoluzionario o conservatore secondo le circostanze” che nel volgere di un biennio riuscì a capitalizzare quella tensione senza precedenti nel turbolento dopoguerra italiano. Un patologico e opportunista voltagabbana che aveva capito come sfruttare le emozioni e le frustrazioni dei “figli della guerra scontenti di tutto”, in un clima intriso di violenza, “il fratello scemo della politica”. Queste sono schegge di M. Il figlio del secolo di Antonio Scurati, un “romanzo documentario” che muove i suoi passi proprio in quel dopoguerra, il primo tomo di una futura trilogia che già sta facendo parlare molto di sé e del quale sono stati sottolineati i meriti, innanzitutto una “forte sensazione di immediatezza” oltre alla sua capacità di tracciare un'immagine attendibile del clima politico dell'epoca. Un contesto, e lo sappiamo anche grazie al senno del poi, percorso da gente “scossa nella propria fibra più intima da un desiderio incontenibile di sottomissione a un uomo forte e, al tempo stesso, di dominio sugli inermi”, di uomini – sì, prevalentemente uomini – “pronti a baciare le scarpe di qualsiasi nuovo padrone purché venga dato anche a loro qualcuno da calpestare”.

“La violenza – scrive Scurati – ha questo di bello: che è veleno e, allo stesso tempo, antidoto”. E “per addomesticare gli assassini delle cronache domenicali è necessario trascinarli all'assalto della Storia”. E ancora: “date lo splendore della violenza a questi cittadini di una imperscrutabile metropoli moderna, del suo buio denso e fitto, a questi uomini sopraffatti da un'esistenza che non capiscono, date un tracciante luminoso al loro sanguinoso desiderio di luce, date loro un destino e loro vi seguiranno”.

In un'oscillazione costante di punti di vista nel libro di Scurati pare tuttavia mancare all'appello proprio quell'esercito di traumatizzati che ha popolato l'Europa del primo dopoguerra. Ed è qui che si inserisce, credo, la potenza narrativa di Peaky Blinders, come a comporre un quadro, a ridare complessità a un contesto il cui immaginario odierno dipende sempre più strutturalmente dalla cultura visiva che si è stratificata in questi cento anni.

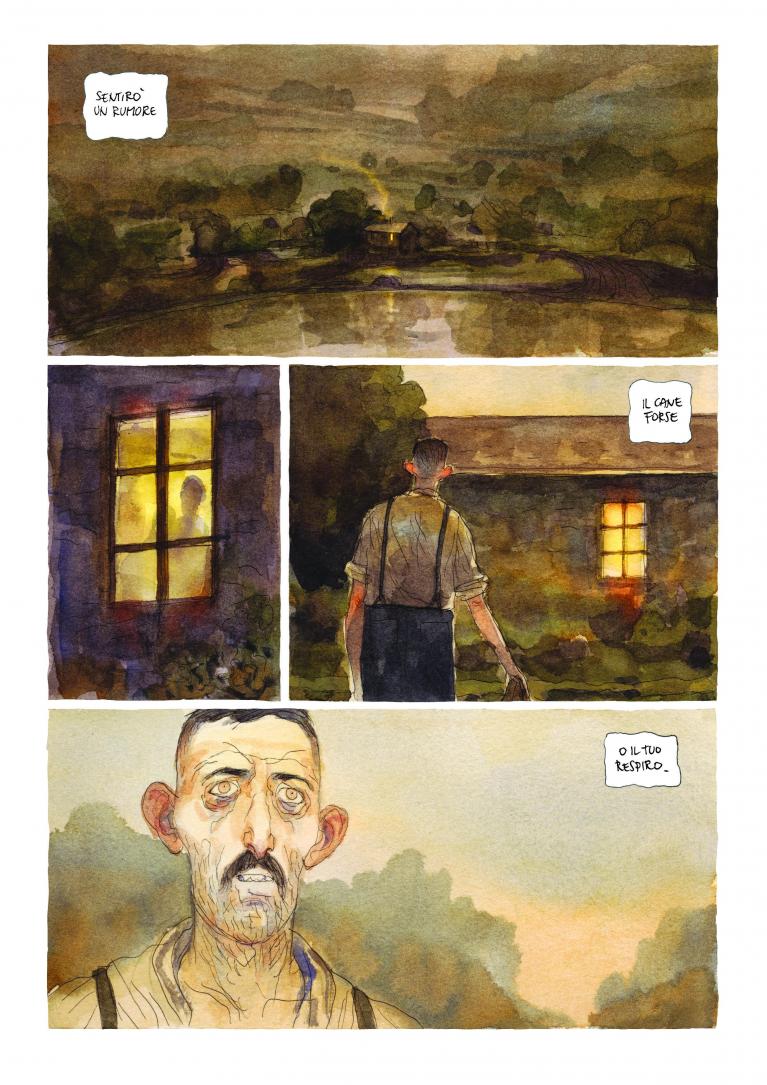

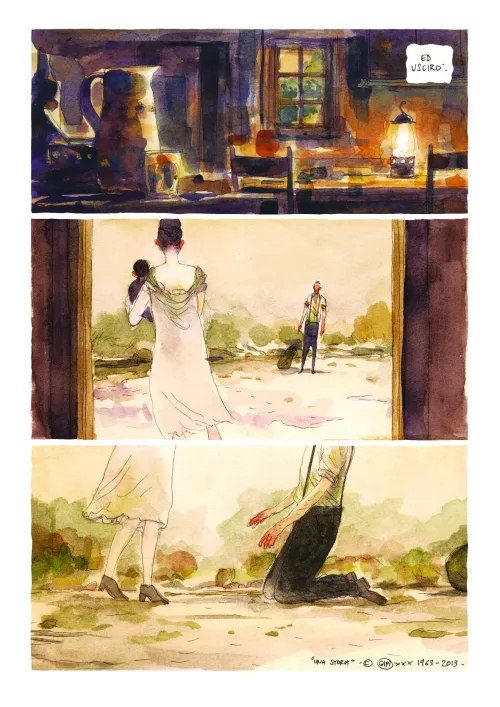

Sono diversi gli strumenti a mio avviso estremamente utili anche in chiave didattica per tracciare un'immagine che ci restituisca un equilibrato “senso del passato” e sono convinto che, tra questi rimanga fondamentale e necessaria l'opera di Gianni Pacinotti, alias Gipi, ora ripubblicata integralmente da “Repubblica”. Il suo primo graphic novel, uscito nel 2004 con il titolo Appunti per una storia di guerra, raccontava un'atmosfera dal sapore post-apocalittico, infestata da milizie paramilitari, che rimandava con evidenza ai conflitti degli ultimi decenni per chiedersi in realtà – ha osservato Alberto Casiraghi – “cosa siamo al tempo di una guerra reale, come viviamo questa paura che teniamo in sottofondo, cosa facciamo tutti i giorni per nasconderla a noi stessi”. Due anni dopo, con S., Gipi aveva raccontato la seconda guerra mondiale e nel 2013, come procedendo a ritroso, con l'acclamato Unastoria ci ha dotati di uno straordinario punto prospettico per ridare, attraverso una vicenda particolare, significato a comportamenti collettivi, all'esperienza quotidiana di milioni di uomini in trincea. E al trauma che molti di loro subirono, all'impossibilità di un vero ritorno. Quel trauma urlato in Peaky Blinders e sottotraccia nel “romanzo documentario” di Scurati, il quale in certi momenti ne appare straziato, disgustato, in altri quasi attratto, come se dovesse assecondare il corso della storia già accaduta: la carneficina della Grande Guerra è il passato, leggiamo in M. Il figlio del secolo, mentre ai fascisti “appartiene la carneficina del futuro”.

Unastoria di Gipi è invece un libro in cui non c'è traccia di fascinazione per la violenza, un'opera straziante che alterna, in un montaggio in cui sembrano compenetrarsi, passato e presente. La guerra è quasi uno sfondo, ed è forse questo a rendere insopportabile la sua presenza, che esplode nelle tavole conclusive, quando il combattente – Mauro Landi, antenato del protagonista del libro, alter ego di Gipi – torna a casa. Lo aveva pensato con ferrea determinazione, quando un suo commilitone gli aveva detto che è normale, in guerra, essere spaventati. “Io non ho paura”, leggiamo sulle vignette mentre Landi si incammina con il commilitone Marini verso la trincea. “Ti ricordi?”, pensa come se parlasse alla moglie lontana, mentre nel tempo della narrazione dice “Stai tranquillo Marini. Andrà tutto bene”. “Ho promesso”, il suo pensiero sembra invadere la tavola, il suo sguardo si volta all'indietro e leggiamo la scritta “Tornerò”.

Per tornare, Landi ha dovuto uccidere. Non un nemico, ma il suo compagno Marini. Incagliati in una trincea, con i nemici sopra le loro teste, il suo commilitone è stato colto dalla paura, dal dolore a una gamba, e dalla voglia di tornare a casa. E Landi gli ha tenuto la mano sulla bocca per non farsi scoprire, scoprendo cosa è disposto a fare – come siamo disposti a fare – pur di uscire vivo dal quell'“inferno di sangue, fango e merda”. È la fine, prima ancora che della Grande Guerra è la fine dell'innocenza di Landi. Per sopravvivere siamo pronti a fare qualunque cosa, ci dice Gipi proponendo un ritratto giustamente impietoso, che si ripercuote su tutto il Novecento e oltre: “Tutto farai”, leggiamo su una tavola nella quale si intravede un camion, che scivola verso l'orizzonte, e che riprende un leitmotiv del graphic novel. È tempo di prendere la via di casa, per Landi e per milioni di altri soldati come Thomas Shelby, e come gli europei che sarebbero stati protagonisti dell'ascesa dei fascismi o schiacciati dalla loro violenza.

“Dove vi lascio?” chiede l'autista al soldato che smobilita. “Al ponte?” continua, senza ricevere risposta. Nelle orecchie di Landi ci sono ancora le parole della moglie – “Quando tornerai” – che è come se rimbombassero – “Quando tornerai”, aveva detto la moglie a Landi, “sarà un giorno come gli altri”.

È così che Gipi ci dice che la guerra, una volta che arriva, rimarrà per sempre dentro di noi – rimbomba all'infinito. E che quel dolore lancinante sprofonderà nel baratro della dimenticanza, del cinico e impietoso uso politico del conflitto, delle retoriche e delle pratiche di nuovi leader carismatici che offrono in dote ai popoli “lo splendore della violenza” incuranti dei suoi effetti reali, dello sgomento che genera, del silenzio insopportabile che lascia alle sue spalle.

Gli altri interventi pubblicati:

Claudio Piersanti, Aforismi per una sceneggiatura di guerra

Enrico Manera, Memoria dalla Grande guerra

Massimo Marino, La Grande guerra cantata