Michel Leiris, la vita e il suo doppio

«Ci sono momenti che si possono chiamare di crisi e che sono i soli che contino in una vita. Sono momenti in cui il fuori sembra rispondere all’improvviso all’intimazione che gli lanciamo dal dentro, in cui il mondo esterno si apre perché tra lui e il nostro cuore si stabilisca una subitanea comunicazione. Ho alcuni ricordi di questo genere nella mia vita e tutti si collegano ad eventi apparentemente futili e, se vogliamo, gratuiti». Così scrive il ventottenne Michel Leiris sul quarto numero di Documents, la rivista fondata in quello stesso 1929 dall’amico Georges Bataille e della quale è da poco divenuto redattore. Segue un piccolo catalogo di questi eventi-crisi: una nave si stacca lentamente dal molo, in una rovina greca si aggira una lucertola gigantesca … E commenta, Leiris: «la poesia non può sprigionarsi che da simili “crisi” e solo le opere che ne danno degli equivalenti sono quelle che contano». Sta scrivendo, il giovane redattore, di uno scultore suo coetaneo proveniente dalla Svizzera e che nessuno ancora conosce; un artista le cui figure gli sembrano evocare, appunto, «quei minuti inauditi che ci fanno delirare». L’artista si chiama Alberto Giacometti, e con quelle poche righe (che si leggono, presentate da Catherine Maubon, nel numero 11 di «Riga» a lui dedicato nel ’96) inizia un’avventura, quella di Leiris scrittore d’arte (ché “critica”, davvero, si fatica a chiamarla), che non si sbaglia forse a indicare come l’episodio forse in assoluto maggiore, nella contrastata lotta con l’angelo che la letteratura moderna ha intrattenuto con le immagini dell’arte (si veda la bella monografia di Stefania Zuliani: Michel Leiris, lo spazio dell’arte, Liguori 2002).

Pablo Picasso, La Tauromachie, 1959

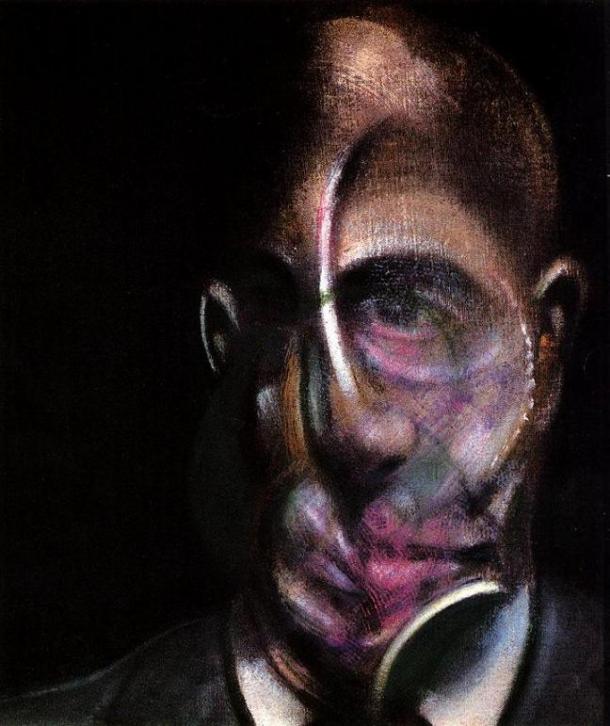

I suoi artisti d’elezione resteranno artisti-lottatori (Masson, Picasso, soprattutto Bacon – che gli trasmette il senso dello spazio come arena, cioè «terreno della verità» nella definizione di Età d’uomo) e, come scriverà Blanchot, più in generale una lotta – contro la sterilità, il silenzio, in definitiva la morte – sarà sempre per lui la scrittura. Una lotta all’ultimo sangue, che tortura oscenamente chi vi si cimenta, ma regolata da una serie allucinatoria di contraintes: tali da trasformarla in un rituale, un cerimoniale oscuro quanto rigoroso. Non a caso Leiris potrà paragonarla – nella premessa alla sua prima opera compiuta, Età d’uomo – alla tauromachia. Scrivere non vuol dire altro che ferire, e farsi ferire: aprirsi al pericolo dell’esistenza – nei «luoghi dove ci si sente tangenti al mondo e a se stessi», si leggerà in Specchio della tauromachia – ma anche su di essa avventarsi con fredda ferocia, con panneggi curiali e lame corrusche: l’eros, in Età d’uomo, verrà associato a un «orrore sacro», un’«impressione di pietrificazione e di membra fracassate». Ancora una volta sono state delle immagini-reagente, penetrate a spaventosa profondità oltre gli schermi della coscienza, a fissare una volta per tutte questo correlativo micidiale: la Giuditta e la Lucrezia di Lucas Cranach il vecchio, a partire dalle quali Leiris organizza il racconto della propria esistenza – nel libro scritto fra il ’30 e il ’35 ma pubblicato solo nel 1939 – come fantasmagoria ossessiva del complesso di castrazione («mi trovo prigioniero di questa alternativa: il mondo, oggetto reale, che mi domina e mi divora (come Giuditta) per mezzo del dolore e della paura, o il mondo, puro fantasma, che mi si dissolve tra le mani e che distruggo (come Lucrezia pugnalata) senza arrivare mai a possederlo»).

Quella degli anni Trenta è la svolta decisiva. Sino all’incontro con Bataille, Leiris stato un surrealista di stretta osservanza. I suoi primi, fragili libelli (Simulacre, Glossaire, Le pays de mes rêves, Le Point Cardinal, sino a un romanzo surrealista in piena regola, Aurora, pubblicato solo nel ’46) sono mannelli di pochi versi o esili prose oniriche, concepiti secondo tecniche combinatorie eleganti quanto volatili (che però, più avanti, gli torneranno assai utili), alle quali attribuiva «un valore d’oracolo» – ricorda in Età d’uomo – costruendosi attorno un circolo allucinatorio di auto-incantesimi e superstizioni che lo conducono al limite della follia. Due le vie d’uscita: da un lato la psicoanalisi, usata non più come tavolozza di effetti speciali ma come terapia concreta (con Adrien Borel, che aveva avuto in cura anche Bataille), dall’altro la più topica delle “fughe”, per un francese della sua generazione: quella nell’Altrove africano. Che però decide di affrontare, col suo tipico oltranzismo rigoristico, affrontando studi severi all’Institut d’Ethnologie sotto la guida del grande Marcel Mauss, e soprattutto decidendo di aggregarsi nel ’31, in qualità di secrétaire-archiviste, alla grande spedizione di ricerca Dakar-Gibuti.

L’incontro dell’etnografia al suo massimo livello scientifico e accademico, e delle arti moderne al loro massimo grado di audacia e provocazione, era stato del resto precisamente il programma di Bataille nel dar vita a Documents: il cui sottotitolo suonava «Archéologie, Beaux Arts, Ethnographie, Variétés». E alla rivista avevano collaborato infatti, fianco a fianco, i più agguerriti transfughi del movimento surrealista, un critico d’arte geniale come Carl Einstein (che nel 1915, con Negerplastik, era stato il primo a ricollegare organicamente il primitivismo delle avanguardie alla scultura africana) e i più brillanti ricercatori dell’Institut (al numero su Picasso collaborò lo stesso Mauss; un altro suo discepolo, Alfred Métraux, era stato l’anello di congiunzione col Bataille erudito bibliotecario…). Come ha scritto James Clifford (nel bellissimo saggio sul Surrealismo etnografico contenuto in I frutti puri impazziscono, Bollati Boringhieri 1993), sin dal titolo la rivista si poneva come «una sorta di esposizione etnografica d’immagini, testi, oggetti, etichette, un divertito museo che raccoglie e, nello stesso tempo, riclassifica i suoi esemplari». L’insegna è quella dell’eteroclito, insomma: una «collezione perversa» che assomiglia molto più al vecchio museo etnografico del Trocadéro (che i parigini si divertivano un mondo a visitare come museo d’arte varia, se non proprio baraccone da fiera) che al nuovo Musée de l’Homme del Palais de Chaillot, concepito con criteri rigorosamente scientifici per l’Expo del 1937 (dove dall’anno seguente Leiris trovò impiego come ricercatore restandovi sino al ’71). Sul cornicione del Museo figura tuttora incisa, a lettere d’oro, una frase trionfale di Paul Valéry – «Ogni uomo crea senza saperlo, come respira. Ma l’artista è cosciente del suo creare. Questo atto ne impregna tutto l’essere. Egli è fortificato dalla sua amata sofferenza» – nella quale si condensa tutto ciò che Leiris non volle essere, e davvero non fu.

Pays Dogon, "Masques du dama", 1931, da L'Afrique fantôme

Condotta dal maggior allievo di Mauss, Marcel Griaule, la spedizione Dakar-Gibuti (dalla quale Leiris e gli altri torneranno solo all’inizio del ’33) venne pubblicizzata come un appuntamento mondano da non perdere, o piuttosto una clamorosa impresa sportiva (fra le iniziative organizzate per finanziarla vi fu l’esibizione boxistica, al Cirque d’Hiver, del campione mondiale dei pesi gallo Al Brown: che, vuole la leggenda, a un certo punto si trovò a incrociare i guantoni con lo stesso Mauss…); ma al di là di questi frizzi viene oggi ricordata come vero atto di fondazione dell’antropologia moderna. Per Leiris si trattò invece, almeno in apparenza, di un mezzo disastro. Non solo, come dirà col consueto auto-sarcasmo in Età d’uomo, l’Altrove non si rivelò affatto un Eldorado mentale (ma anzi, sostiene, nient’altro che l’avvitarsi ulteriore delle sue ossessioni, erotiche e non solo); ma il resoconto di quel viaggio – che uscì a caldo da Gallimard col titolo geniale, escogitato dall’editor André Malraux, L’Africa fantasma –, che nei suoi intenti doveva essere insieme il vero esordio letterario e l’inizio d’una brillante carriera accademica, riuscì – sintetizza Clifford – «un mostro». Uno zibaldone di minutissime annotazioni private, racconti di sogni, brandelli di racconto; in sostanza, per cinquecento pagine, Leiris ci parla, anziché degli africani, di sé. Tanto eversivo, come récit etnografico, che la dedica, all’«amico Marcel Griaule», l’amico pretese che venisse cancellata a partire dalla seconda edizione.

L’alleanza fra l’avanguardia e gli antropologi non venne subito meno (è sulla rivista Minotaure, nel ’33, che escono i primi resoconti sulla missione, proprio di Griaule e Leiris – nello stesso anno e sulla stessa sede esce la prima pubblicazione d’un altro suo coetaneo destinato alla fama, Jacques Lacan…), ma non è un eccesso didascalico concludere che fu con L’Africa fantasma che le loro strade si dividono. Anche se a ben vedere l’atteggiamento di Leiris, in questo testo, anticipa diverse strade prese in seguito dall’antropologia contemporanea: dall’autoanalisi partecipativa alla descrizione «densa» (o «intensiva») dei fenomeni osservati.

Sta di fatto che è col libro-monstre del ’34 che Leiris incontra a sorpresa quelli che saranno il suo argomento (la scrittura di sé, lo sguardo ossessivamente trincerato sul proprio io) e il suo metodo di base (di tipo archivistico-catalografico, basato su schede – fiches – variamente, infinitamente ricombinate).E sarà facendo ricorso al lessico dell’antropologia (Rudolf Otto) e della psicoanalisi (il Freud della Psicopatologia della vita quotidiana) che nel ’38 dà insieme il suo maggior contributo a un’intrapresa che lo vede tiepido partecipante (il Collège de Sociologie di Bataille e Roger Caillois) e la pietra d’angolo di quello che di lì in avanti diverrà l’opera della sua vita. La conferenza tenuta l’8 gennaio 1938, sul Sacro nella vita quotidiana, contiene infatti – quasi con le stesse parole ripetute alla fine di Biffures – le “regole” di quella che si chiamerà La Règledu jeu: la ricerca di quello che qui chiama «sacro» viene condotta valendosi «di certi fatti di linguaggio, di parole ricche in sé di prolungamenti, o di parole mal ascoltate o lette male che scatenano a un tratto una sorta di vertigine nel momento in cui ci si rende conto che non sono ciò che si era fino allora creduto» (l’ouverture di Biffures (l’ouverture di Biffures – titolo che evoca insieme la “cancellatura” e la “biforcazione” – varierà musicalmente l’eco della pseudo-parola reusement, pronunciata nello scoprire che un certo soldatino di piombo fatto cadere per maladresse, heureusement, “fortunatamente” non s’era rotto). Sono quelle, durante l’infanzia e dopo, parole «chiave»: che “aprono” il linguaggio e, con esso, l’esistenza. Parole-«breccia» che «lasciano passare un mondo di rivelazioni».

Francis Bacon, Ritratto di Michel Leiris, 1976

I quattro densissimi volumi della Règle du jeu, ai quali Leiris attenderà – spleenetico e accidioso, ma anche febbrilmente laborioso – dal 1940 al 1976 (il primo, Biffures, esce nel ’48; i successivi, Fourbis, Fibrilles e Frêle Bruit, a distanza d’un decennio circa l’uno dall’altro) rispondono appunto a questo metodo. Le brecce (Brisées s’intitolerà, nel ’66, la sua prima ed eteroclita e splendida raccolta di saggi) nell’esistenza, i momenti di crisi inseguiti già nel ’29, sono ricercati ora nel tessuto vivente della lingua. La vita è in sé una scrittura, e non solo perché da un certo momento in avanti (con terrificante gioco di specchi che può ricordare il paradosso di Zenone dell’Ultimo nastro di Krapp beckettiano) le cose della vita si riducono quasi solo all’attività di raccontarla (è questo per esempio il tema di Fibrilles, molto più che il tentato suicidio del ’57); ma proprio perché gli atti di vita seguono sempre di più, consapevolmente o meno, i tracciati delle correspondances linguistiche, «gli àpriti-sesamo, le perforazioni laser compiute dalle catene dei significanti» (come dice un coinvoltissimo Zanzotto). Quel vissuto che in Età d’uomo era stato scomposto e ricomposto secondo una logica “figurativa”, seguendo cioè immagini-guida di matrice sostanzialmente tematica, ora viene sussunto a una credenza “cratilica” (quella che, smentendo il principio saussuriano dell’arbitrarietà del linguaggio, connette causalmente i significati ai significanti: assume Leiris a tale pensiero il Gérard Genette di Mymologiques, Seuil 1978) ed esplode – è ancora Zanzotto che parla – «attraverso paronomasie, sinestesie, omonimie, intarsi, incastri, cicatrizzazioni, disseminazioni, inseminazioni all’interno di campi semantici e di organizzazioni psichiche sintetizzanti, rimesse in discussione come in un eterno caleidoscopio». Del resto, già ai tempi di Documents, aveva scritto Leiris (sul numero 3 della rivista) che «non solo il linguaggio, ma tutta la vita intellettuale si fonda su un gioco di trasposizioni, di simboli che si possono definire metaforici». Lacan, davvero, è lì a un passo.

Un caleidoscopio, dice Zanzotto della Règle du jeu (a un «fotomontaggio», piuttosto, aveva paragonato il suo autoritratto il Leiris di Età d’uomo). Una volta Roland Barthes (nella conferenza del ’78 al Collège de France raccolta nel Brusio della lingua) ha usato un’immagine simile per dar conto del principio di «disorganizzazione» del Tempo all’opera nella Recherche proustiana: «ciò che accade nell’opera è davvero la vita dell’autore, ma una vita disorientata». E davvero Leiris pare il più conseguente continuatore novecentesco della lezione di Proust. Gli stessi momenti di crisi, i momenti-breccia, assomigliano da vicino alle intermittenze della Recherche (in particolare a come venivano lette dagli esistenzialisti).Una lezione che viene da Leiris estremizzata e, insieme, clamorosamente tradita. Non solo l’ordine temporale viene bandito dall’autobiografia, la quale si riconfigura in un tracciato le cui simmetrie obbediscono a logiche musicali e dunque poetiche (dove la poesia, si badi, non è tanto l’oggetto dell’autobiografia – come, poniamo, nel Dichtung und Wahrheit goethiano – quanto la «regola di produzione del testo»: così Philippe Lejeune nelle fondamentali pagine su Leiris del suo Patto autobiografico, il Mulino 1986), ma lo stesso percorso della Règle du jeu – lo ha notato Jean Jamin – sembra prendere le mosse dalla conclusione del Temps retrouvé: laddove Marcel inciampa sul pavé del cortile di Palazzo Guermantes, scatenando l’ultima intermittenza del cuore, è sempre per una maladresse del piccolo Michel se cade il soldatino che innesca il vortice di Biffures. Non solo: la sintassi della Règle du jeu abbandona la plastica, olimpica, bizzarramente severa freddezza di Età d’uomo per farsi “proustiana”, dai fasti mostruosamente cerimoniali, con «periodi ampi che coinvolgono tutto confortevolmente nelle loro lanose o lattee armonie, periodi che entrano nel dolcemente denso, nel prelibato, nella memoria-colata in cui emergono di continuo bollicine o chicchi sapidissimi, o biscottini fatati» (ancora Zanzotto, ovvio).

Eppure, lo si diceva, da Leiris Proust viene anche tradito. E non solo perché alla sua lezione si combina quella di Raymond Roussel (che di Leiris era amico di famiglia – era datore di lavoro di suo padre, agente di cambio, e il suo nome figura anche tra i finanziatori della spedizione Dakar-Gibuti), la gelida e micidiale macchina paranomastica spiegata postuma, nel ’35, da Comment j’ai écrit certains de mes livres (a questo saggio Leiris ne dedica uno suo, omonimo, sulla NRF l’anno seguente; rara quanto preziosa la raccolta dei testi da lui dedicati a Raymond Roussel: a cura di Guido Neri, Il cavaliere azzurro 1985). Il fatto è che il caleidoscopio di Proust, agitato con sovrana maestria dall’artefice, alla fine dei sette volumi della Recherche lascia deporre i suoi frammenti e ci permette, così, di ritrovare il Tempo assieme a lui. Che ne esce trionfante. Mentre la Règle du jeu, dopo aver annunciato che il suo ultimo volume s’intitolerà Fibules, e che in questi «fermagli […] bisognerà che il tutto combaci», (non) si conclude con il “rumore flebile” di Frêle Bruit: dove pervengono «del tutto liberamente poesie e prose o brevi o lunghe, annotazioni diaristiche e saggi ampli e articolati, in una frantumazione che ripresenta in un solo luogo tutti i suoi modi di produzione» (Ivos Margoni). E dove il senso di sconfitta e d’impotenza, tipico del suo autore, sprofonda al suo nadir. Se un orizzonte di senso, circa l’esistenza, non può essere registrato (tanto è vero che negli anni seguenti il vecchio Leiris si ostinerà a scrivere di sé, in forme ancora diverse: con Le Ruban au cou d’Olympia e Langage Tangage), forse è sotto un ordine squisitamente letterario e autoreferenziale che Frêle Bruit chiude i conti con la lunga parabola del suo autore: appunto mettendo assieme – in un fuoriformato di proporzioni pazzesche – tutti i generi da lui impiegati, nei decenni, nell’interminabile inseguimento di se stesso.

Si spiega per eccesso di pregnanza l’oblio in cui, almeno da noi, è caduto questo gigante del Novecento. Che molto avrebbe da insegnare nel tempo in cui è stata codificata, sino a farsi inopinatamente quasi mainstream (da Serge Doubrovsky in termini squisitamente leirisiani: dare «il linguaggio di un’avventura all’avventura del linguaggio, al di fuori del buonsenso e della sintassi del romanzo – sia esso di forma tradizionale o innovativa. Agnizioni, filiere verbali, allitterazioni, assonanze, dissonanze, écriture prima o dopo la letteratura, concreta, come si dice nel linguaggio musicale. O ancora, sua autofrizione onanistica, paziente e fiduciosa: che vorrebbe una buona volta farci partecipare, alla fine, al suo piacere») un’idea di scrittura in sé certo non banale come l’autofiction.

In Contro l’interpretazione, recensendo nel 1964 Età d’uomo, Susan Sontag paragonava la «lacerazione e la messa a nudo dell’io» di Leiris a quella di Norman Mailer. Due autori che apparivano a lei stessa antitetici: «Mailer, in fondo, nei suoi scritti si preoccupa più del successo che del rischio: il rischio è soltanto un mezzo per arrivare al successo. A Leiris come scrittore invece il successo non interessa». Com’è ovvio (anche Mailer è scrittore vero) non si sta parlando, beceramente, del successo commerciale: ma appunto del successo metafisico, diciamo proustiano, nella conquista di sé. Figurarsi se oggi qualcuno potrebbe avere la pazienza eroica, il vero e proprio stoicismo da palombaro col quale per mezzo secolo Leiris ha scandagliato il mare fondo che si agitava dentro di sé. Soprattutto parrebbe non meno che inconcepibile, oggi, che per operare un tale scandaglio – senza garanzie di successo, e anzi nell’assoluta certezza dello scacco – possa (o debba) essere mobilitato un simile esercito di paraphernalia retorici e linguistici.

Non riveste alcun pregio, oggi, il tesoro di Leiris. La perla che lui alla fine ha trovato, in fondo al mare di sé, non è affatto l’oggetto che s’era prefisso per la sua ricerca – un qualche ignoto tesoro sommerso, prezioso al punto di tutto spiegare e tutto giustificare. Quello che ha scoperto Michel Leiris, al contrario, è che l’unica vera ricompensa, al fondo dell’immersione, è il mare di parole attraversate per raggiungerlo.

Profilo

Michel Leiris da noi è ancora un semisconosciuto quando sul numero 13 del «verri», nel 1964, escono venti pagine di Biffures nella traduzione di Adriano Spatola. Due anni dopo nella «Medusa» Mondadori, nella versione di Andrea Zanzotto, viene pubblicato Età d’uomo seguito dagli oneirogrammi di Notti senza notte e alcuni giorni senza giorno, e il giovane Mario Perniola ne scrive ampiamente nel suo Metaromanzo; nel ’67 Feltrinelli pubblica la grande ricerca svolta insieme a Jacqueline Delange sulla scultura africana (Africa nera. La creazione plastica). È un big bang. Fatto sta che nel 1980 lo stesso «verri» potrà dedicare un numero monografico, raccolto da Guido Neri, a quello che s’è nel frattempo imposto come un classico contemporaneo. Vi figurano, oltre a scritti di Leiris (fra i quali la conferenza tenuta nel ’38 al Collège de Sociologie sul Sacro nella vita quotidiana), saggi di Guido Guglielmi e Ivos Margoni nonché testi – convergenza che è forse un unicum – di Edoardo Sanguineti e dello stesso Zanzotto.

Sono decisamente, quelli, anni buoni per Leiris (del resto eravamo all’apice dell’editoria italiana). Fra le molte edizioni si segnalano Aurora (a cura di Paola Decina Lombardi, Serra e Riva 1980) e L’Africa fantasma (con introduzione di Guido Neri, Rizzoli 1984). Ma l’impresa decisiva, quella di Einaudi sulla tetralogia La Règle du jeu, iniziata nel 1979 con Biffures (tradotto da Eugenio Rizzi con prefazione di Guido Neri, nella bellissima collana «Letteratura» diretta da Paolo Fossati), s’è interrotta alla seconda puntata nel ’98 (nella moritura NUE) con Carabattole – cioè Fourbis. A questo ritmo l’impresa verrebbe terminata nel 2036… più verosimile che l’impresa ce la si sia scordata da un pezzo. Straordinario traduttore di Carabattole fu uno dei nostri studiosi più affascinanti e dimenticati, Ivos Margoni (1929-2006), docente fra l’altro a Napoli e a Siena e spettacolare traduttore-interprete di Rimbaud, Lautréamont, Laforgue...

Mentre in Francia continuano a uscire inediti e nuove edizioni (nel 2007 sono nati anche i Cahiers Leiris, diretti da Jean-Sebastien Gallaire e da poco giunti al terzo numero; molto ricco anche il sito http://michel-leiris.fr), da noi risultano disponibili solo due raccolte di scritti antropologici (La possessione e i suoi aspetti teatrali tra gli etiopi di Gondar, a cura di Mirella Schino, Ubulibri 1988, pp. 86, € 10 e L’occhio dell’etnografo, a cura di Catherine Maubon, Bollati Boringhieri 2005, pp. 206, € 15,30), Specchio della tauromachia e altri scritti sulla corrida (a cura di Catherine Maubon, Bollati Boringhieri 1999, pp. 212, € 23.24) e due lacerti dell’ampia produzione artistica (gli scritti su Francis Bacon, traduzione di Federico Nicolao e Roberto Rossi, Abscondita 2001, pp. 144, € 19; e quelli su Picasso, Il pittore e la modella, tradotti da Lucia Corradini e Roberto Rossi, Abscondita 2003, pp. 88, € 8.50; recentissima l’edizione organica, presso il CNRS, degli Écrits sur l’art a cura di Pierre Vilar). Dell’opera letteraria si trova ancora – a esser fortunati – solo Età d’uomo (privato però delle Notti senza notte:SE 2003, pp. 192, € 18). Mai tradotti (a parte la terza e la quarta parte della Règle du jeu) restano il fondamentale Journal 1922-1989 (quasi mille pagine curate per Gallimard, nel ’92, da Jean Jamin), le poesie di Mots sans mémoire (un corposo assaggio lo offrì nel 1997, su «Testo a fronte», il primo e brillantissimo Flavio Santi), i saggi (raccolti dall’autore, senza partizioni tematiche, nei volumi Brisées e Zébrage), il carteggio con Bataille (sempre Gallimard 2004, a cura di Louis Yvert, con postfazione di Bernard Noël). Non conosco l’edizione italiana dei deliziosi frammenti sul melodramma, Operratiques (1992), che risulta uscita da Monteleone (Vibo Valentia) nel 1995.

Una versione più breve di questo articolo è uscita il 15 agosto su «il manifesto»