Non c'è rete che tenga, non c'è social che salvi

La sharing economy, o economia collaborativa, è un fenomeno economicamente rilevante e in forte crescita: il giro d’affari supera il miliardo di dollari l’anno, l’investimento dei venture capitalist nel settore è cresciuto di otto volte dal 2009 al 2011; gli “ospiti” della rete Airbnb - una società che offre servizi di hotellerie da privato a privato sono cresciuti da 0 a oltre 10 milioni nel giro di 5 anni. Il fenomeno ha catturato l’interesse dei media, che ne hanno parlato in una prospettiva spesso entusiastica, talvolta acritica: “Una delle 10 idee che cambieranno il mondo” (Time); “Una rivoluzione sociale che sta accelerando” (Financial Times); “Una rivoluzione della nostra concezione di proprietà” (Wired). Ci sembra che questo fenomeno meriti senz’altro sia una riflessione attenta sui meccanismi economici di funzionamento, sia una più ampia discussione sulla prospettiva antropologica in cui si inquadra.

Le cifre, al di là dell’entusiasmo

Le cifre che descrivono il fenomeno e la sua crescita, soprattutto se si tratta di percentuali, possono trarre in inganno. Anche una impresa che passi da 5 a 40 clienti è cresciuta di otto volte, ma è ben altra cosa da un’impresa che passi da 500 a 4000 clienti nello stesso periodo.

In aggiunta, la diffusione di un fenomeno innovativo, come ad esempio una nuova tecnologia, segue notoriamente una forma ad “S”, caratterizzata da una partenza piuttosto lenta (quando il fenomeno è ancora ristretto ad una cerchia di “pochi eletti”) , un periodo intermedio di crescita accelerata (in cui la maggioranza si accorge del fenomeno), un successivo periodo di assestamento sul livello di lungo periodo (quando anche gli ultimi ritardatari si aggiungono al gruppo di chi ha adottato la nuova tecnologia. Stiamo oggi discutendo su un quotidiano della sharing economy (siamo pertanto nella fase due!); estrapolare i suoi attuali trend di crescita è dunque commettere un errore teorico grave che sovrastima l’evoluzione del fenomeno.

Infine, come tutti le industrie nascenti, anche la sharing economy è composta perlopiù da start-up che vogliono inserirsi in un settore emergente. Molteplici studi internazionali hanno mostrato che metà delle start-up falliscono nei primi cinque anni, e che solo il 25% arriva a compiere 15 anni. Contare quante imprese sono nate negli ultimi anni e utilizzare questo dato come una misura consolidata del contributo della sharing economy alla crescita dell’imprenditoria e alla riduzione della disoccupazione (soprattutto giovanile) è dunque fin troppo ottimistico: di tutte le imprese nate nel 2013, solo la metà sarà attiva nel 2018 e solo un quarto, nel 2023!

Un nome, tanti modelli di business

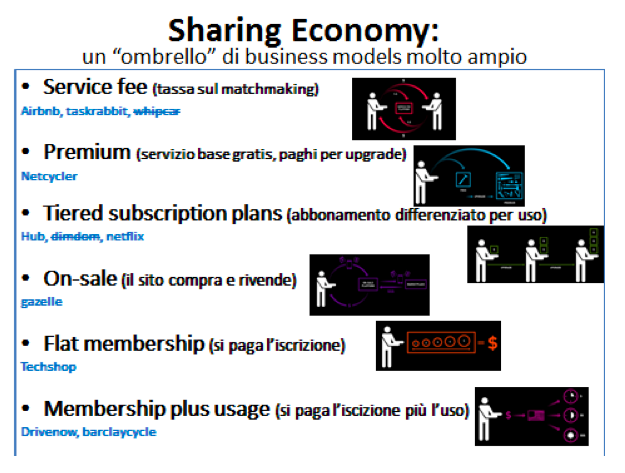

Botsman e Rogers (What is mine is yours. The rise of collaborative consumption, HarperCollins, New York, 2010) hanno utilizzato la frase ad effetto “Quel che è mio, è tuo” come accattivante titolo per il loro volume dedicato alla descrizione della sharing economy; il più realista The Economist ha completato la frase che è diventata “Quel che è mio, è tuo … pagando una commissione”. La stessa Botsman, peraltro, in un discorso pubblico rivolto ad una platea di imprenditori ha evidenziato come la sharing economy non sia necessariamente una alternativa al capitalismo, ma possa facilmente convivere con la massimizzazione del profitto. Diversi modelli di business (dall’abbonamento flat agli sconti per quantità; dalla commissione sul valore del bene scambiato/condiviso all’offerta differenziata per qualità di servizio) permettono il raggiungimento di tale obiettivo. Un economista classificherebbe tali modelli come variazioni sul tema della discriminazione di prezzo e della differenziazione del prodotto, tutte pratiche che, in generale, tendono ad ingrandire la fetta destinata al produttore della torta costituita dai guadagni dello scambio.

Fonte: Rachel Botsman/Collaborative Lab

La fiducia e le tecnologie ICT

In parziale contraddizione con chi afferma che nella sharing economy, grazie alle “nuove tecnologie ICT, è possibile fidarsi tra sconosciuti”, due recenti ricerche (La prima relativa agli Stati Uniti è stata prodotta da Campbell Mithum; la seconda, relativa all’Italia è stata prodotta da Duepuntozero Doxa) – una statunitense, una italiana – hanno mostrato che il maggiore ostacolo per la diffusione di questo fenomeno è proprio la mancanza di fiducia (così risponde circa il 75% degli intervistati). In effetti, anche la letteratura economica in materia di teoria dei giochi ha ampliamente dimostrato che la fiducia si costruisce attraverso interazioni personali ripetute ed esperienze condivise. Ora, le moderne tecnologie ICT (e soprattutto il cosiddetto “web 2.0” dei social media (da twitter a facebook, da linkedin a what’s up) possono fare la differenza in certi ambiti: abbassare i costi di transazione e di comunicazione tra persone geograficamente distanti; ridurre i costi di monitoraggio, ad esempio sapere in tempo reale dove si trovi la mia auto che ho “concesso in noleggio” ad un altro privato, grazie al GPS; diminuire i costi del formarsi di una reputazione (una ricerca in rete consente di verificare facilmente il gradimento di un esercizio pubblico, o di un prodotto industriale, attraverso le recensioni indipendenti – quanto indipendenti? – degli utenti). Ma da qui alla costruzione di reale fiducia ne corre ancora parecchio! Infatti, le imprese di successo della sharing economy hanno aggirato l’ostacolo della mancanza di fiducia attraverso un sistema del tutto tradizionale e ben collaudato: Airbnb e RelayRides, che offrono rispettivamente servizi di alloggio e servizi di noleggio auto basati su una filosofia peer-to-peer, da privato a privato, offrono – a chi ‘condivide’ i propri beni – un’assicurazione contro i danni molto consistente (fino 1 milione di dollari), erogata da compagnie assicurative di grande fama e del tutto tradizionali.

Il ruolo del regolatore

Un ulteriore punto da considerare riguarda il ruolo del regolatore. Attualmente le imprese ed i privati che popolano l’economia collaborativa si muovono in una zona grigia, non ancora mappata dal regolatore. Ben presto, questo cambierà. Senza sofisticate profezie, basta guardare a quanto accade negli USA, dove la realtà della sharing economy è più rilevante e dove si comincia ad assistere a fenomeni di regolazione e tassazione del fenomeno. Alcune municipalità (ad esempio New York) stanno discutendo l’ipotesi di far pagare la tassa di soggiorno a chi affitta la propria abitazione tramite il servizio Airbnb; in alcuni stati (ad esempio, California, Oregon e Washington) la società che gestisce il servizio è in certi casi considerata civilmente co-responsabile dei danni causati dal conducente, e così via. In effetti, c’è un interesse pubblico da tutelare. Tutta una serie di norme (basti a pensare a quelle in materia di salute o di sicurezza) a tutela del consumatore non si applicano ancora a molti servizi peer to peer; e, dato che il rispetto di queste norme comporta un costo aggiuntivo per l’impresa, si creano le condizioni per una concorrenza sleale da parte delle realtà appartenenti alla sharing economy nei confronti delle proprie concorrenti ‘tradizionali’ obbligate al rispetto delle norme. Siamo certo di volerlo?

L’inevitabile evoluzione

C’è un ulteriore fattore da considerare: la sharing economy è tuttora popolata da un misto di imprese orientate al business e organizzazioni non profit, di chi lo fa per lavoro e chi invece per divertimento… Questo mix di forme e motivazioni diverse viene spesso scambiato per una caratteristica propria del settore o, al massimo, imputato all’effetto positivo del web. Nulla di più ingenuo: molte innovazioni hanno visto, nella loro storia, una naturale evoluzione dal gratuito al pagamento, dal dilettantismo al professionismo, dall’individuo all’impresa, dalla piccola alla grande impresa. Specie nel caso di innovazioni che si basano su esternalità di rete – in cui il vantaggio nel possedere un certo bene o adottare un certo comportamento aumenta coll’aumentare del numero di altre persone che possiedo lo stesso bene o che adottano lo stesso comportamento – un economista non ha difficoltà ad interpretare tale evoluzione: se esistono economie di scala e di apprendimento (cioè se il costo medio di produzione tende a diminuire al crescere della quantità prodotta) e/o di varietà (ossia il costo di produzione di un’ulteriore versione di un certo bene è minore per chi sta già producendo un bene simile, rispetto a chi inizia da zero), allora la tendenza naturale è verso la crescita dimensionale delle imprese e verso la concentrazione del mercato. Anche eBay agli albori della propria storia era popolata da privati che svuotavano la propria soffitta o che volevano monetizzare le proprie manie e collezioni giovanili: ora è “terreno di caccia” di operatori professionisti e grandi imprese.

Un nome nuovo per abitudini antiche?

Non manca chi ha fatto notare che dietro questi neologismi in lingua inglese stanno in realtà delle dinamiche e delle istituzioni che vantano una lunga tradizione nel substrato culturale di questo paese: che cosa ha il crowdfunding in più rispetto alla più casereccia ‘colletta’? In che senso il co-working è più affascinante di una cooperativa? Ma soprattutto: non è ingenuo pensare che, con la sharing economy, si sia finalmente risolta la tensione fra l’io e il tu, fra l’io e il noi? Che l’economia e l’etica si siano efficacemente saldate, solo perché condividendo si possono anche fare dei soldi?

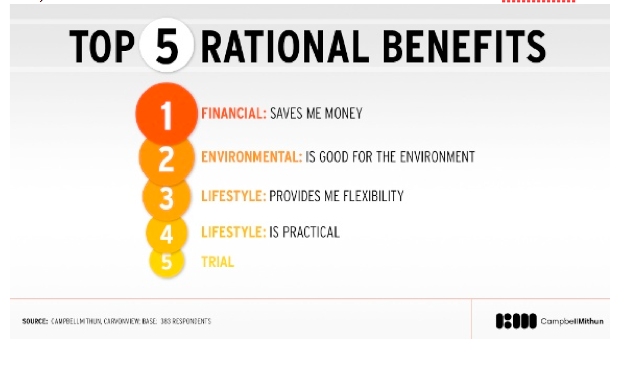

A questo proposito è interessante osservare quali motivazioni vengono indicate da chi partecipa alla sharing economy. La graduatoria indica nell’ordine che il risparmio di denaro, la difesa dell’ambiente, la flessibilità e la praticità dello stile di vita sono i principali benefici ‘razionali’ che derivano dall’economia collaborativa; mentre “aiutare me stesso e gli altri” e “sentirmi una parte apprezzata della comunità” sono i due principali benefici di tipo ‘emotivo’ indicati. Quello che è interessante, non sono tanto le risposte, pur rivelatrici, ma il modo stesso in cui sono poste le domande: ragione ed emozione sono separate già in partenza!

Fonte : Campbell Mithum http://www.campbell-mithun.com/678_national-study-quantifies-reality-of-the-sharing-economy-movement

La sharing economy e la ‘mela’ del giardino dell’Eden

Viene il sospetto che alla base dell’entusiasmo per la sharing economy si trovi ancora una volta quell’errore antropologico di stampo utopistico, le cui radici affondano nell’illuminismo à la Rousseau, per cui esiste una condizione – che il filosofo francese identificava nello stato di natura – non corrotto dalle convenzioni e dalle istituzioni sociali. In realtà non basta l’oggetto a decidere della bontà di un’azione; non basta la condivisione materiale per poter dire davvero ‘noi’. In fondo, si tratta di una saggezza antica: non c’è spazio umano in cui non rilevi l’eredità del peccato originale. Anche nella sharing economy rimane aperto il dramma della libertà umana: non c’è rete che tenga, non c’è social che salvi.