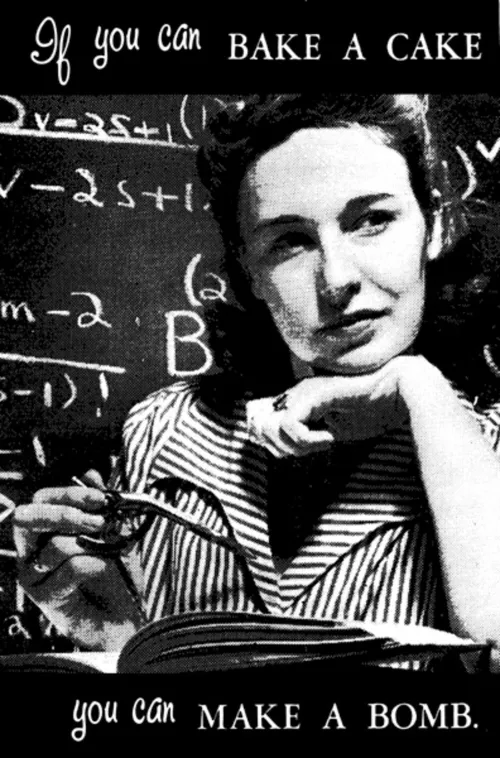

Se puoi cucinare una torta, puoi fare una bomba

“If you can bake a cake, you can make a bomb”. Così recitava uno slogan messo in circolazione durante la Seconda Guerra Mondiale dal governo statunitense, bisognoso di reclutare manodopera femminile da destinare alle fabbriche di munizioni. Adottata poi da diversi movimenti femministi, questa ironica e iconica frase (spesso circola sotto forma di immagine: una donna pensosa sullo sfondo di formule matematiche) è anche un’involontaria celebrazione della potenza delle istruzioni. Le ricette di cucina infatti non sono poi così diverse dagli algoritmi; tanto che per spiegare come funziona concettualmente un software spesso si mostra agli studenti un diagramma di flusso che schematizza la preparazione di una... torta al cioccolato.

Una serie ordinata (e finita) di passi semplici e non ambigui volta alla soluzione di un problema. Questa la definizione canonica dell’algoritmo, vera e propria forma simbolica del nostro tempo, scandito e regolato da migliaia di “processi”: nient’altro che set di istruzioni impartite alle macchine sotto forma di software. L’onnipresenza di quest’ultimo – che influenza profondamente sia chi lo progetta che chi lo utilizza – sta determinando una progressiva concettualizzazione della nostra esperienza del mondo, sempre più spesso basata su processi immateriali e infinitamente riproducibili. I contenuti viaggiano senza contenitori (mp3, ebook, film), i dati vengono immagazzinati in remoto e distribuiti all’interno del “cloud”, i nostri rapporti interpersonali viaggiano ormai su due livelli di realtà inscindibili e interconnessi: quello del rapporto diretto e quello dell’interazione mediata da computer e sistemi di social networking. Stiamo insieme e viviamo esperienze comuni, giorno dopo giorno, pur non condividendo lo stesso spazio fisico. Tutti questi fattori, piccoli e grandi, hanno un unico effetto: la riconfigurazione della nostra idea di oggetto, di spazio e di luogo. Non abbiamo più alcuna difficoltà a distinguere un libro dalla sua forma fisica di volume, un film dal suo cofanetto, una canzone da un cd, un archivio da una sala piena di schedari. Ci stiamo abituando insomma, a sentirci a nostro agio nel mondo delle idee, riducendo drasticamente il nostro attaccamento alle cose materiali e soprattutto l’abitudine a conservarle e collezionarle. Che senso ha oggi archiviare scrupolosamente film, musica e libri quando gran parte dei contenuti esistenti è disponibile da qualche parte per il download? Se tutto è continuamente presente e pronto all’uso?

L’avvento del “cyberspazio” non ci ha resi incorporei, né ci ha visto trasferirci in massa dentro universi virtuali, come molta letteratura e anche certa sociologia prospettavano, ma stiamo comunque, a nostro modo, facendo i conti con l’immateriale.

E restando in tema di istruzioni, una tendenza degna di nota è quella che riguarda la diffusione di contenuti virali sul web sotto forma di comportamento. Azioni, travestimenti e gesti, spesso minimali e totalmente insensati, vengono replicati da milioni di persone nel mondo, in una catena performativa dal tono ludico e sfacciatamente artistico. Alcuni di questi fenomeni virali infatti, anche conosciuti come “memes”, ricordano, nell’estetica, nello spirito e nei processi, pratiche ormai comuni nell’arte contemporanea, storica e attuale. Prima di fornire qualche esempio, però, vale la pena di definire, seppur brevemente, questi nuovi oggetti culturali.

I “fenomeni” di Internet sono contenuti di vario genere che diventano straordinariamente popolari tra gli utenti della Rete. Il loro mezzo di diffusione è il passaparola nella sua versione tecnologicamente mediata: inoltro di messaggi di posta elettronica, invio di link tramite chat e Instant Messaging, pubblicazione su forum, blog e piattaforme di social networking. La circolazione frenetica e inarrestabile di alcuni di questi contenuti ha indotto critici e giornalisti a servirsi, per descriverli, di aggettivi mutuati dalla biologia: contenuti virali, mind virus, media contagiosi.

C’è poi chi scomoda una popolare teoria scientifica nata negli anni Settanta nel contesto della travolgente impennata della ricerca genetica: la cosiddetta memetica. Essa postula l’esistenza, accanto ai geni, dei “memi”, entità che svolgono la stessa funzione dei geni per l’evoluzione biologica, ma in un contesto culturale. Il meme, termine coniato da Richard Dawkins nel suo controverso saggio Il gene egoista (1976) e poi ripreso da Susan Blackmore in The Meme Machine (1999), viene descritto come un “virus della mente”, sottolineando la sua capacità di replicarsi e di attecchire nell’immaginario collettivo: “proprio come i geni si propagano nel pool genico saltando di corpo in corpo tramite spermatozoi o cellule uovo, così i memi si propagano nel pool memico saltando di cervello in cervello tramite un processo che, in senso lato, si può chiamare imitazione.” Per questo i contenuti a maggior tasso di “contagiosità” vengono anche definiti “Internet memes”.

Il capostipite della tendenza dei “memi comportamentali” è il progetto Tag 241543903. Le istruzioni sono semplici: metti la testa nel freezer, fatti una foto, caricala su Flickr e aggiungi un tag numerico. L’iniziatore del “gioco” è David Horvitz, artista concettuale doc, che nell’aprile 2009 postò sul suo Tumblr una serie di istruzioni come parte di un progetto più ampio che cita famose opere degli anni Sessanta e Settanta (basta pensare agli instruction pieces di Yoko Ono). Ancora oggi, a distanza di anni, se cercate il numero 241543903 su Google Images, troverete una parata di gente con la testa ben ficcata nel freezer.

A seguire, abbiamo assistito al diffondersi di decine di “performance virali”: il planking (sdraiarsi a pancia sotto in posti insoliti), l’owling (appollaiarsi come un gufo), lo stocking (la riproduzione delle pose delle stock photos), il teapotting (fare la posa della tazza da tè), il cone-ing (comprare un cono gelato e afferrarlo dalla parte del gelato), il plumbking (fare la verticale con la testa nel water) e l’horsemaning, o falsa decapitazione, che recupera un genere di foto con effetto speciale artigianale molto popolare negli Anni Venti. Nelle scorse settimane, a seguito dello scandalo delle foto rubate dal telefonino dell’attrice americana Scarlett Johansson, è nata persino la mania dello scarlettjohanssoning: fotografarsi nudi davanti allo specchio con il cellulare, fondoschiena ben in vista.

Man mano che l’infezione concettuale si propaga, le azioni originali vengono modificate, coverizzate e reinterpretate, dando vita a un processo di infinita mutazione. Ogni versione è, di fatto, una nuova performance, che cita i suoi predecessori ma li trasforma inevitabilmente.

Parafrasando la citazione in apertura potremmo dire che oggi, grazie a Internet, “if you can follow the instructions, you can be a performance artist”. E uno contagioso, anche.