Un Blob della generazione Z

Hardcore, Metalcore, Nightcore, Speedcore, Traumacore, Weirdcore, Mumblecore, Gorpcore, Bimbocore, Fairycore, Goblincore, Dreamcore, Emptycore…

La disseminazione segnica del suffisso inglese -core meriterebbe forse uno studio approfondito, se non per la sua rilevanza nella storia della lingua quantomeno per l’enorme fenomeno di stratificazione a cui queste quattro semplici lettere hanno contribuito. Nell’era “tarda” di Internet, quella che per capirci stiamo vivendo in questo stesso momento, l’accostamento tra un termine e il suffisso -core è diventata un’operazione tutt’altro che priva di conseguenze: vi è una vera e propria intensità generatrice del -core, la capacità di costruire mondi, universi e immaginari, e di mettere in moto meccanismi di riconoscimento sociale, di comunicazione e di connessione simbolica tra soggetti. Per tirare le fila di questa intricata matassa occorre però fare un passo indietro, risalendo al significato di tale suffisso.

Il termine inglese core è traducibile, di per sé, con le parole italiane nucleo o nocciolo: come riporta Treccani, core è la parte più interna di una struttura, spesso la parte più importante. La diffusione dell’espressione come suffisso è in larga parte legata al termine hardcore, la cui ampiezza semantica testimonia già a favore del potenziale espressivo ed espansivo di tale suffisso, hardcore è infatti sia un certo tipo di musica punk, spesso quella più radicale stilisticamente e meno disponibile al compromesso, sia un certo modo di fare musica elettronica, anch’esso caratterizzato dalla ricerca di un nuovo livello di aggressività sonora; hardcore può essere però anche la pornografia, nel tentativo di produrre scene in cui sia il gusto per l’estremo a mettere in moto la libido; hardcore mode si chiama spesso la modalità a difficoltà estrema di molti videogiochi, e hardcore fans sono i fan più accaniti di un artista o di una band.

Senza ripercorrere qui tutte le possibili sfumature del termine, ci basta far notare la differenza di reazioni che, anche rimanendo soltanto nell’ambito musicale, può suscitare la medesima etichetta terminologica tra gli appassionati di musica punk rispetto a quelli di musica elettronica: pur andando entrambi a concerti o festival hardcore, il genere musicale ricercato dai fan di gruppi quali gli Agnostic Front sarà presumibilmente piuttosto distante da quello prediletto dai fan di producer come Angerfist.

È interessante notare come proprio a partire dall’ambito musicale inizi la lenta e inesorabile migrazione del -core, che servirà a denotare nuovi generi di musica derivanti sia dal rock, come il Metalcore o il Grindcore, sia dall’elettronica, come la Speedcore, la Frenchcore, o la più memetica Nightcore, che merita una menzione a parte se non altro per l’impegno profuso dai suoi autori, che sono poi utenti di YouTube e delle varie piattaforme musicali, nel velocizzare e pitchare qualsiasi brano possiate immaginare, associando il tutto ad un’estetica mutuata dagli anime. E quando diciamo qualsiasi, intendiamo davvero qualsiasi.

Tralasciando il dubbio gusto di alcune operazioni Nightcore, tale sottogenere è tuttavia perfettamente rappresentativo dell’evoluzione del suffisso -core, che se già con la musica elettronica e con il metal iniziava la sua migrazione sintattica e semantica, indicando sempre più un nucleo attorno a cui potesse strutturarsi una proposta musicale coerente e legata ad alcuni caratteri costanti a partire dai quali sviluppare possibili variazioni, con la Nightcore assume un ulteriore dimensione, quella estetica, che sarà poi decisiva per quanto riguarda la recente esplosione del suffisso su Internet.

La formula, che potremmo quasi scrivere in un elementare linguaggio matematico, (parola) + core, denota ora un’estetica, una delle infinite estetiche potenzialmente possibili a partire dalla scomposizione e ricombinazione di elementi propri di un determinato contesto, sia esso un’epoca storica, uno stato mentale, una condizione fisica, uno spazio domestico. Ecco che abbiamo allora il Cottagecore, l’estetica propria di tutti quegli elementi che hanno come nucleo centrale il Cottage Inglese; il Traumacore, l’estetica del trauma psichico, dell’infanzia che si fa retrospettivamente cupa e inquietante, rivelando le sue crepe e i suoi strappi; l’Emptycore, l’estetica degli spazi vuoti e desolati.

L’elenco potrebbe andare avanti all’infinito, ed è anzi molto divertente esplorare tutte le possibili variazioni generate dalle comunità dell’Internet. Per ora limitiamoci però a richiamare alcuni tratti salienti del -core come vettore di estetiche: Il -core assume la funzione di indicatore strutturale e strutturante, dato che indica sempre il centro attorno a cui si strutturerà tutta l’estetica determinata dal termine che gli si associa; il -core necessita sempre di un termine ulteriore accanto a sé, dato che altrimenti, senza un referente, rimarrebbe incapace di indicare alcunché; il -core è transmediale e transdisciplinare, non si propaga, cioè, più soltanto attraverso un medium specifico, come ad esempio il suono, o attraverso una disciplina particolare, come ad esempio la musica, ma indica un campo eterogeneo di elementi che possono venire tanto dal design quanto dalla letteratura, dall’architettura, di nuovo dalla musica, dall’arte, dalla fotografia, dal cinema, persino dall’Internet stesso; infine il -core vive della scomposizione e ricomposizione di tali elementi attorno al centro strutturante che esso stesso indica.

In Ghosts of My Life, Mark Fisher recupera – stravolgendolo dichiaratamente – il concetto di hantologie proposto dal filosofo francese Jacques Derrida nel suo Spettri di Marx, per riferirsi alla nostalgia per il futuro perduto tipica della nostra epoca. L’hauntology, la nostalgia del futuro, è quella nostalgia che pervade e attraversa il continuo revival artistico, musicale, culturale e politico proprio delle produzioni estetiche di buona parte del XXI secolo. Avere nostalgia del futuro perduto significa, per Fisher, rendersi conto di quanto ogni presunta novità che ci viene proposta sia in realtà soltanto una riproposizione nostalgica del passato, incapace di produrre qualcosa di radicalmente nuovo (M. Fisher, Ghosts of My Life. Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures Zero Books, 2022; trad. it. Spettri della mia vita, Minimum fax. 2019)).

Seguendo l’intuizione hauntologica di Fisher, il processo di scomposizione e ricomposizione proprio del -core riassume perfettamente il suo problema più grande, quello cioè di rischiare di diventare soltanto un’immensa serie di decoupage. Non è un caso che siano estetiche come il Traumacore a risultare più interessanti, per via del loro riferimento ad aspetti oscuri e controversi della mente umana che hanno forse ancora un potenziale esplorativo, rispetto al Cottagecore, che spesso fatica a distinguersi da un mero revival per un periodo storico, per quanto immaginifico esso sia.

A uscire dall’impasse ci pensa però l’ultima emanazione dello slittamento che abbiamo visto fin qui: se la difficoltà nel produrre qualcosa di davvero nuovo attraverso la costruzione incessante di immaginari appare ancora inaggirabile, tanto vale rivolgere l’attenzione al Corecore, che non è più un immaginario, non è più un’estetica, non è più un genere musicale ed è al contempo tutto questo insieme e molto di più.

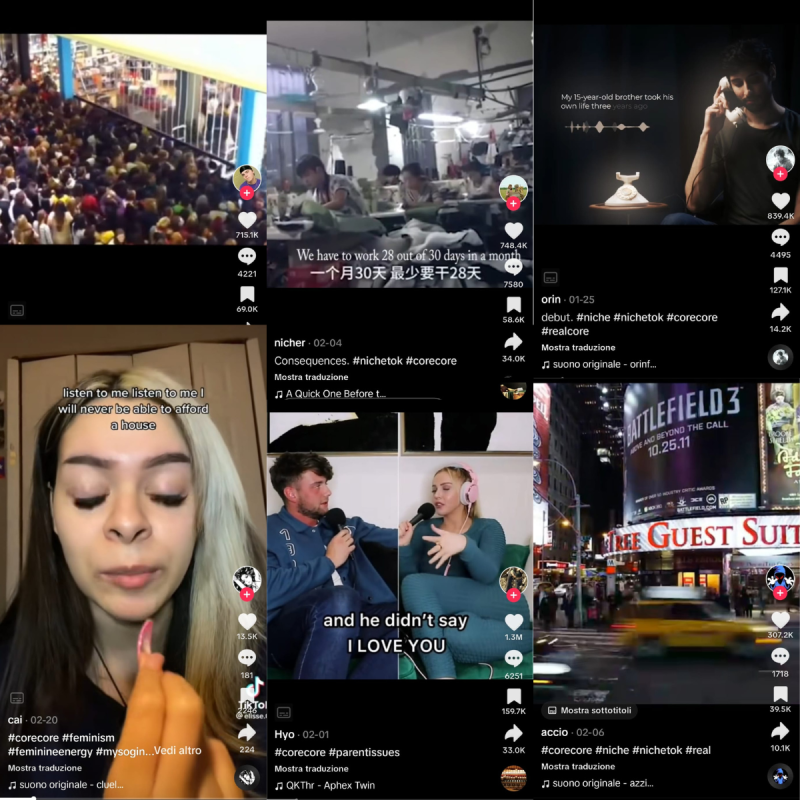

Cercando su TikTok l’hashtag #Corecore ci imbattiamo in una serie di contenuti strazianti, editati al minimo, senza effetti, senza transizioni, senza filtri, spesso con malinconica e disturbante musica ambient (o Traumacore, Emptycore e Dreamcore dovremmo in realtà dire) che accompagna come sottofondo le parole e i suoni dei soggetti protagonisti delle clip. Queste clip, in particolare, sono il vero cuore, il nucleo appunto, del Corecore, vari estratti da scene di vita contemporanea, spesso relativa ai social, ma non soltanto. Vediamo adolescenti che piangono, che stanno male, che soffrono; vediamo adulti depressi, frustrati, tristi; vediamo chi non riesce a pagare il proprio affitto, chi vende ogni parte di sé e del proprio tempo per un salario misero, contrapposto allo sfarzo, al consumo posizionale e all’ostentazione. La giustapposizione di video ha come unici elementi di continuità la musica di sottofondo e il fatto che quello che stiamo guardando è l’estetica finale, ovvero la realtà stessa.

L’arcinota tesi baudrillardiana della precessione dei simulacri risulta qui dimostrata con la massima chiarezza (J. Baudrillard, Simulacri e impostura. Bestie, Beaubourg, apparenze e altri oggetti, Pigreco, 2008): la relazione copia-originale, la cui importanza era ancora fondamentale fino a buona parte del XX secolo, perde definitivamente nel Corecore tutta la sua consistenza. Essendo ormai, come suggerisce la doppia ripetizione dell’espressione, il -core stesso il suo nucleo, dunque essendo nucleo soltanto l’indicatore di un centro attorno a cui strutturare un’estetica, il Corecore può solo farsi puro indice, indice che rimanda a sé stesso all’infinito. Non c’è più nemmeno dunque un’estetica da disporre e dispiegare attivamente, dato che è il Reale stesso a darsi in tutta la sua angosciante dimensione fantasmatica. Nessun elemento da dover selezionare, nessun oggetto da scegliere, nessun immaginario da sviluppare, soltanto le angosce e i traumi delle società tardo capitalistiche, le loro contraddizioni insopportabili, i loro tabù spesso irraccontabili a parole perché troppo odiosi da poter articolare.

È lo scontro tra un’umanità fragile e un’inumanità spietata quello che percorre tale tendenza, che ha l’innegabile merito di essere sempre all’altezza di una riflessione profonda sul nostro tempo e sul suo dramma, con una volontà di mettere in scena non tanto qualcosa di estremo, ribaltando così il paradigma Hardcore della pornografia del dolore, quanto piuttosto qualcosa di insostenibilmente quotidiano. C’è un’esplicita e dichiarata critica sociale in questo genere di contenuti, che riesce però a non scadere mai nell’eccesso didascalico, nella pedanteria o nella retorica.

Del resto, la volontà creativa alle spalle di tale movimento ricorda moltissimo quel perenne esperimento di montaggio che è stato, e per fortuna è ancora, Blob, la trasmissione di Rai 3 fondata da Enrico Ghezzi in cui tutto era affidato alle immagini, alla loro giustapposizione, ai tagli e alla ricomposizione. Il Corecore è allora un Blob della Generazione Z, più internazionale senza dubbio, in cui di spazio per le risate però non ce n’è davvero, poiché il grottesco messo in scena non è limitato e parzialmente filtrato dal contenitore televisivo ma ha ormai così contaminato il Reale da risultarne indistinguibile. Come Blob, tuttavia, il Corecore prende atto del revival di cui parlava anche Fisher, accettando senza nostalgie reazionarie il processo di derealizzazione in cui siamo immersi, e scorgendovi il potenziale critico per mettere in discussione la sua presunta naturalità.

Se di fronte alla proliferazione delle estetiche -core il nuovo tarda ad arrivare, non ci resta allora che attingere dal Reale delle nostre depressioni, delle nostre sofferenze, il Reale delle fragilità umane umiliate, violentate e messe al bando da una società incapace di fare i conti con sé stessa, sorda di fronte al processo di autocritica che il Corecore spingerebbe invece a fare.