Partire da sé / Un ritratto di Paola Mattioli

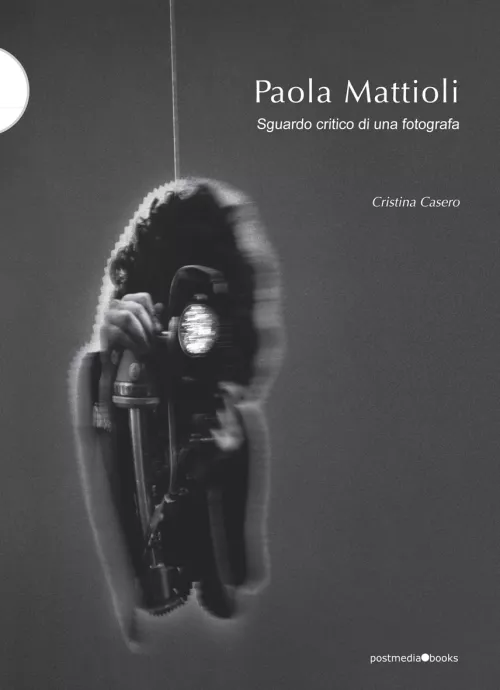

Paola Mattioli appartiene a una generazione che è anche la mia, che si è nutrita dei saperi delle precedenti contestando però radicalmente quanto di autoritario c’era nella nozione stessa di “maestro”. Nel tempo e mentre la storia sconfiggeva molti nostri progetti senza smentirli, donne come Paola, come ha ben mostrato Cristina Casero nel bel libro che le ha dedicato (Paola Mattioli. Sguardo critico di una fotografa, Postmediabooks, Milano 2016, € 16), sono diventate punti di riferimento nel loro costante approfondimento di una ricerca i cui presupposti sono sorti negli anni fra il ‘68 e i ‘70.

Paola Mattioli ha una formazione filosofica, sviluppata nell’ambiente che intorno ad Enzo Paci e alla rivista “aut aut” ha introdotto in Italia la fenomenologia e ha applicato il suo metodo anche allo studio del marxismo: con una forzatura potremmo dire che una nozione centrale della fenomenologia sta anche al centro della sua pratica. La parola fenomeno ha un doppio senso per via dell’essenziale correlazione fra l’apparire e ciò che appare, per cui la conoscenza afferra le apparenze, gli atti di coscienza e al tempo stesso l’oggettualità di quelle apparenze in una continua tensione.

Paola Mattioli, Carcere, 1999-2001.

Paola Mattioli, Carcere, 1999-2001.

Casero sottolinea anche il fondamentale apprendistato con Ugo Mulas, con cui Paola ha in comune, in piena autonomia, una caratteristica peculiare di cui spiegherò il carattere. La sua fotografia – come era stato per Mulas – si immerge nelle realtà sociali senza mai diventare reportage, è estranea sia all’idea del “momento decisivo”, la cui importanza simbolica si riassume in un contenuto; sia all’estetizzazione dello scatto, la cui “bellezza” non va colta nell’istante ma nella sequenza con un prima e un dopo in cui si colloca uno sguardo che comprende e perciò costruisce l’oggetto. Mattioli renderà esplicito questo punto di vista nei dittici, presenti nella sua opera fin dagli anni ‘80.

Nel corso degli anni questa pratica si è realizzata su e con oggetti diversi ma con una continuità che il volume ha il merito di rendere evidente. Evocherò allora alcuni momenti di questa continuità.

Dopo le prime immagini scattate nelle manifestazioni del movimento milanese nel ‘69, nascono – con una eccezionale felicità di ripresa in un’artista giovanissima – alcuni ritratti fra cui spicca quello di Giuseppe Ungaretti, che Paola ricorda avere egli stesso “messo in scena”, attraverso le diverse espressioni, la molteplicità della sua esperienza. Dunque fotografie in cui attraverso la sequenza e attraverso il contesto entrano la storia e l’impegno sociale, e ritratti che nascono da un incontro, da un dialogo – come osserva acutamente Fiorella Cagnoni – caratterizzano fin dall’inizio il suo lavoro.

Paola Mattioli, Dalmine, 2006.

Paola Mattioli, Dalmine, 2006.

Una tappa importante è rappresentata da una serie fotografica realizzata insieme ad Anna Candiani, “Le immagini del No”, esposta alla galleria Il diaframma alla fine del ’74 e pubblicata in volume, che rappresenta la campagna per il No al referendum abrogativo della legge sul divorzio. Ci sono state allora e ci sono ancor oggi in sede di ricostruzione storica due diverse interpretazioni di quel risultato: semplice, indispensabile secolarizzazione della società italiana; o momento di una fase di trasformazioni e conquiste sociali più ampie e coinvolgenti. Le “immagini del No” attestano senza dubbio questa seconda interpretazione, con la diffusione per tutta la città di scritte che evocano drammi e conquiste dei movimenti e coprono i monumenti del centro di Milano come i grandi scenari degli edifici del Gallaratese, un momento importante, oggi purtroppo rimosso, di una vera e propria utopia urbanistica di creazione di spazi comunitari nei quartieri popolari.

L’incontro di Paola Mattioli col femminismo è stato certamente decisivo per la sua vita, per la sua sensibilità ma innanzitutto ha segnato una fase del suo lavoro artistico che è iniziata a metà dei ’70 e i cui caratteri continuano a emergere nel suo sguardo critico. Cristina Casero non entra nelle divergenze e nelle tensioni fra i femminismi che hanno segnato quei decenni, ma coglie nel segno nell’indicare questa centralità. Formatasi in una famiglia della borghesia intellettuale milanese accanto alla madre Luisa Mattioli Peroni, avvocata e attiva nelle istituzioni, e alla zia Piera Peroni, fondatrice di “Abitare”, conquistate e acquisite le faticose certezze della parità, Paola è stata fra le protagoniste di quel femminismo della differenza che ancor oggi si esprime nella Libreria delle donne di via Calvi a Milano, nelle cui pratiche artiste e critiche d’arte, a partire da Carla Lonzi, hanno avuto tanta importanza. Anche per le donne che hanno scelto allora di restare nei gruppi politici, soprattutto a distanza di decenni, quella esperienza si rivela nella sua creativa persistenza un momento di interlocuzione necessario per chiarire le proprie vite e il proprio operare. Partire da sé, affidarsi a sorelle maggiori e madri simboliche, ripercorrere il proprio corpo non (solo) come specchio del desiderio maschile ma come fonte di esperienza creativa, sprofondarsi nella propria specificità senza la quale il genericamente umano rimuove il suo separarsi in due sessi.

Paola Mattioli, Signares, 2003.

Paola Mattioli, Signares, 2003.

Questi aspetti, cui si può qui solo accennare, investono il lavoro fotografico di Paola, a partire da una ricerca condotta con Anna Candiani, Carla Cerati e Giovanna Nuvoletti che definire “sul lavoro delle donne” o “sulle donne al lavoro” sarebbe molto riduttivo eppure non del tutto privo di senso. Non sono però foto di denuncia di un lavoro femminile ancora privo di sostegno in un welfare adeguato – anche se tali problemi non sono certo rimossi – ma immagini di donne al lavoro, ognuna delle quali è un ritratto in cui le peculiarità individuali emergono da inquadrature come quella bene evocata dal volume, di una donna al lavello di cucina, forse uno dei meno gradevoli lavori di cura, il cui volto è rappresentato e catturato da uno specchio. Questa ricerca sul ritratto in situazioni che per altri fotografi sarebbero occasioni di reportage sociale è una peculiarità su cui torneremo. In questa seconda metà degli anni ‘70 la nascita della figlia Toni – oggi storica della violenza fascista, innovatrice con altri della sua generazione di quella storiografia particolarmente ricca in Italia – suggerisce a Paola una riflessione sul corpo e sul confronto fra i corpi femminili senza ansia di prestazione ma con la gioia dell’esplorazione, come nel ritratto a due “Sara è incinta”. Proprio all’inizio degli anni ‘80 Paola è anche protagonista di un’esperienza che oggi difficilmente un editore oserebbe. Si tratta della rivista "Grattacielo. Occhi di donna sul mondo”, diretta da Anna Maria Rodari, nella cui redazione fra tante altre troviamo anche Ida Farè e Francesca Pasini, importanti protagoniste dell’innovazione femminista nelle proprie discipline. Un mensile di “politica, cultura e attualità” che si rivolgeva a un pubblico ampio non necessariamente solo femminile o militante, che ha realizzato l’ambizione di un “femminismo diffuso” che rendesse quotidiano il punto di vista delle donne e che ha prestato molta attenzione alle immagini e all’iconografia.

Cristina Casero dedica ampio spazio ad approfondire il tema “del guardare”. Con lo spiazzamento della fotografia attraverso un cellophane che permette di scegliere il lato dell’ostacolo da cui osservare in cui, come scrive Casero, l’ostacolo diventa «una metafora dei limiti dello sguardo, dell’ambiguità del suo rapporto col reale» (p. 56 del volume). Con il ritorno a immagini che evocano anche sofferenza e denuncia come quelle al carcere di san Vittore. Con l’estensione del tema del ritratto alla fotografia delle immagini femminili già “messe in scena”, come nella serie delle statuine e delle immagini femminili pubblicate in un contesto legato alla moda, su “Amica”.

Paola Mattioli, Sarenco, 2005.

Paola Mattioli, Sarenco, 2005.

Viste in sequenza, le “Madonne” che rievocano esplicitamente i ritratti cinquecenteschi con le perle a cingere la fronte non sono meno solenni e “autorevoli” delle “signares”, le donne senegalesi dall’ambiguo statuto di “mogli coloniali”, le cui discendenti Paola Mattioli ha scoperto nei suoi viaggi in Africa, alcuni anni dopo, insieme a Sarenco, artista e profondo conoscitore del continente. In questi viaggi ha anche incontrato e fotografato la scultrice Seni Camara, “leggenda vivente” capace di un percorso artistico che evoca sia l’emancipazione sia il partire da sé, dalla propria specificità culturale.

Poco dopo, già nel nuovo secolo, si situa un’avventura di conoscenza e di produzione di immagini che ho condiviso con Paola Mattioli e con altre e altri diventati nel tempo importanti amici e interlocutori. Una mia ricerca sugli operai della Dalmine e la Fiom completata da un capitolo di testimonianze orali è stata l’occasione di una ricerca fotografica di Paola che riattualizzava aspetti costanti del suo lavoro. La ricerca si è sviluppata con gli operai della Landini/McCormick di Fabbrico e con quelli della Dalmine, alle porte di Bergamo, con la mediazione essenziale, in entrambi i casi, delle camere del lavoro di Reggio Emilia e di Bergamo. Si tratta di due realtà molto diverse. A Fabbrico la cultura operaia profondamente intrecciata con quella bracciantile e mezzadrile ha per lunghi decenni prolungato la sua egemonia dai luoghi del lavoro al territorio. L’antifascismo militante delle “bande di pianura” era ancora un’esperienza attuale che aveva portato operai e contadini a ruoli istituzionali, e in ogni momento essenziale della vita – persino la tomba – la falce e martello non erano una forzatura ideologica ma l’attestazione dell’appartenenza a una comunità scelta. Il paesaggio è quindi presente come un protagonista di quell’esperienza sociale.

A Dalmine, un territorio politicamente conservatore, con un mondo contadino a lungo subalterno a quel conservatorismo, le grandi fabbriche sono state a lungo isole di conflitto, di socializzazione politica e di identità: le storie dei militanti della Fiom, della Flm bergamasche rappresentano momenti importanti della storia nazionale dei conflitti sociali del secondo dopoguerra. Invece dei paesaggi, insieme ai ritratti operai vediamo foto che rappresentano i processi lavorativi, le emozionanti fusioni, gli strumenti di lavoro.

Insieme al lavoro fotografico, questa ricerca articolata in due volumi ha compreso saggi storici e una ricerca organizzata da Francesco Garibaldo ed Emilio Rebecchi sulla percezione – da parte di operai ed impiegati della Dalmine – del rapporto fra il loro essere lavoratori e il loro essere cittadini. Queste importanti ricerche, pubblicate entrambe in due bei volumi di Skira, sono state ideate ed eseguite in tempi ben lontani dalle foto di manifestazioni o di donne al lavoro degli anni ’70, quando si decretava da tante parti l’obsolescenza della soggettività della classe operaia.

Nel lavoro di Paola Mattioli gli operai sono presenti come un movimento che – con significative analogie col movimento femminista che i teorici dell’operaismo hanno colto – partiva da sé, dai propri interessi e conflitti per comprendere e trasformare la società. Sconfitte politiche, arretramenti sociali non rimuovono questa feconda unilateralità e Paola, come per tutti i soggetti sociali su cui ha posato il suo sguardo dialogico, li ritrae nella loro individualità che si connette con la loro dimensione collettiva in un gesto, in un atteggiamento… Altri progetti ha in corso che attestano la continuità cui si accennava all’inizio: la società raggiunta attraverso un percorso e non in momenti “esemplari”, il ritratto che sorge da un dialogo e da un confronto, il rifiuto della estetizzazione – delle sontuose signares come degli strumenti di lavoro e delle macchine – e una bellezza che nasce dalle emozioni e dalle riflessioni di chi guarda.