Vedere l’immaginazione

Il libro di Lev Manovich, Cultural Analytics, ha un’ambizione enorme e preziosa: vedere l’immaginazione, mappare quel che muove – coscienti o meno – le nostre interazioni, le nostre attività, le nostre produzioni discorsive; e confrontarci, così, con i nostri stereotipi, quelli che normalmente non vediamo perché stanno dietro e a monte delle nostre scelte, e che però ci condizionano in tutto quello che facciamo, dalla scelta di un percorso cittadino alla preferenza per uno spettacolo teatrale all’acquisto di qualcosa.

Fino ad oggi, qualche tipo di osservazione sui valori che abitano e orientano le nostre scelte è stato condotto in relazione alle pratiche di consumo e ai comportamenti d’acquisto, ma giustamente Manovich denuncia quanto limitato sia questo universo: certo, è rilevante, ma se vogliamo avere un’idea degli universi di senso che caratterizzano le culture dobbiamo prendere in considerazione molto altro: anche quel mondo di comportamenti che non ha a che fare con gli acquisti.

L’ambizione di Manovich è molto più radicale e non a caso alcuni degli autori che cita sono Foucault, Bourdieu, Lévi-Strauss. In La distinzione di Bourdieu Manovich individua la più significativa analisi quantitativa dei dati culturali nell’ambito delle scienze sociali. Foucaultiano, invece, è lo sforzo di disegnare quadri generali, logiche culturali che informano il sapere, il potere, il sentire, e che sfuggono alla linearità della storia, per costruire intrecci, transizioni, salti e discontinuità. La Cultural analytics vuole mappare sistemi in transizione, non quadri stabili. Non può essere trascurata, infatti, l’estrema velocità in cui tutto avviene e cambia, nella contemporaneità in cui siamo immersi.

Descritto così, il progetto di Manovich potrebbe sembrare “semplicemente” un progetto sociologico, un ambizioso progetto sociologico. Invece – lo sappiamo – Manovich si occupa di media, mondi digitali, computer science (la sua attività di docenza si esercita fondamentalmente proprio nella Computer Science). Ed è infatti all’incrocio fra questi diversi campi disciplinari che si situa questo libro: il mondo attuale richiede la convergenza di analisi computazionali, studi qualitativi e quantitativi sui media, e visual studies.

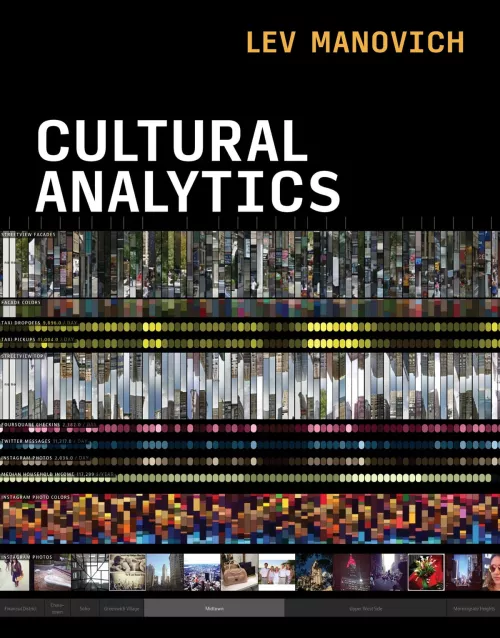

Il dato di partenza, anzi, il problema di partenza, è la “scala” della cultura digitale, ovvero la dimensione, la magnitudine: tutto oggi è tracciato, tutto è registrato, da ciò che nasce con una vocazione informativa (un giornale, il meteo, i sistemi di mapping del territorio) a ciò che viene tracciato a fini securitari (le telecamere... le localizzazione dei telefonini), a ciò che semplicemente si sviluppa a fini fàtici o espressivi o conativi o estetici (per citare quasi tutte le funzioni comunicative di Jakobson): i nostri post tra amici, le foto che ci scambiamo su Instagram, i commenti con cui reagiamo su twitter, i video che i ragazzi si scambiano su TikTok per divertirsi o farsi notare. Tutto questo insieme di elementi non può essere analizzato coi metodi di un tempo; gli strumenti computazionali su corpora di queste dimensioni sono ineludibili e i vantaggi delle visualizzazioni possono essere euristicamente enormi.

Fino ad oggi in pochi hanno provato davvero, secondo l’autore, a confrontarsi con l’enormità dei data set a disposizione. Le cosiddette Digital humanities (area che si è definita con questo termine ormai vent’anni fa – pare sia del 2003 la prima occorrenza di “digital humanities” – ma che solo negli ultimi anni pare essere decollata) si sono limitate quasi esclusivamente a lavorare su set di testi letterari storici, tralasciando completamente il mondo delle esperienze nel loro farsi (reazioni, commenti, attività, che invece in rete svolgiamo). La Media analytics, viceversa, ha ampliato il suo sguardo verso corpora meno stabili e non necessariamente legittimati dalla Storia, ma si è esercitata più che a scopi socio-epistemologici (la famosa vocazione foucaultiana che dicevamo) a scopi pratici: studiare le caratteristiche di certi tipi di fruizione per correggere interfacce, architetture di contenuti etc..

Per questo Manovich conia per il suo progetto un altro nome, Cultural analytics: perché la sua ambizione non è limitata ai media né limitata al mondo delle humanities. Il suo progetto vuole essere onnicomprensivo: un’analisi computazionale dei modelli e delle tendenze nella cultura digitale contemporanea tout court.

C’è un elemento di hybris (che è anche l’elemento di interesse, naturalmente) e di rischio metodologico in questa onnicomprensività. Manovich rileva giustamente che normalmente negli studi sulle tendenze e sui consumi, procediamo guidati da hashtag: campioniamo e scegliamo. Ma così facendo rilanciamo, ripetiamo senza coscienza critica le priorità che il nostro sistema culturale ci dà. Confermiamo dunque delle ideologie, non le esploriamo né tanto meno le smontiamo. Esercitiamo quella che Manovich definisce una “logica omissiva” che amplifica i pregiudizi e i filtri già esistenti.

Per evitare questo errore, Moanovich suggerisce operazioni “massive” che esaminino, rispetto a un certo campo di ricerca, tutto. Fra gli esempi che porta di ricerche effettivamente svolte nel suo osservatorio, col suo gruppo di ricerca: esaminare tutte le immagini Instagram geolocalizzate che sono state condivise in tutta Manhattan per cinque mesi. Oppure: confrontare le migliaia di autoritratti Instagram condivisi in sei città globali.

In questa fiducia nel tutto sta, a mio avviso, uno dei limiti del progetto di Manovich. Di fronte al limite dell’hashtag, infatti, Manovich oppone la raccolta a strascico di qualsiasi elemento di un campo. Ma anche il “campo” è una delimitazione, non meno significativa dell’hashtag, anzi. Nella selezione delle sei città globali che citavo prima, ad esempio, come è possibile non essere condizionati nella selezione da presupposti e schemi mentali sottostanti? Barthesianamente, dovremmo ormai sapere che la lingua ci attraversa, è questo il suo fascismo: non ci dà scelta. E rispetto a questa pervasività, qualsiasi logica di analisi è una selezione di pertinenza: non c’è completezza che possa sfuggire a questo limite, mentre Manovich sembra ottimisticamente confidare nel fatto che all’enormità di dati a disposizione – se ben analizzata – possa corrispondere la completezza di uno sguardo sul mondo.

Come lo stesso Manovich a un certo punto dice (sfumando dunque la hybris della totalizzazione) la rappresentatività può assumere misure diverse, può cioè definirsi rispetto a criteri diversi, e per questo l’analista non sfugge alle dinamiche omissive; soltanto, può (e deve) farlo in modo più consapevole, esplicitando se possibile i suoi criteri e non assolutizzandoli ideologicamente. Si tratta di non ridurre la complessità a categorie precostituite, ma vederne il dinamismo, sapendo elaborare anche relazioni nuove. Giustificata, da questo punto di vista, la polemica di Manovich contro i binarismi rigidi di certe visioni strutturaliste: i sistemi cambiano, sono flessibili, anzi, sono complessi, nel senso linguistico del termine, in cui molte categorie rispondono alla logica della marcatezza e quindi della partecipazione non a quella della opposizione: è più interessante vedere la relazione tra uomo e donna in termini di partecipazione (per cui se dico “tutti gli uomini sono mortali” partecipano della categoria di uomini anche le donne) che in termini di rigida e inevitabile opposizione binaria.

Molto giustamente Manovich vorrebbe unire l’attenzione per il generale e il regolare (tipico delle scienze sociali) con l’attenzione per l’individuale e il particolare (tipico delle scienze umane): l’enormità di dati a disposizione ci dà la possibilità di vedere regolarità, l’esperienza affinata nelle analisi qualitative tradizionali ci dà la capacità di vedere le specificità.

Ma, fatte salve queste ambizioni e queste direzioni di interesse, quali sono i dati che effettivamente sono da esaminare? Il software? Le interazioni, tracciate on line ed espresse concretamente nei comportamenti? I testi che produciamo? I percorsi?

Possiamo davvero tenere insieme tutto questo? E in che modo la visualizzazione ci aiuta?

Quando Manovich articola le tipologie di oggetti di analisi, le distinzioni sono poco giustificate, e quasi empiriche; mancano criteri linguistico-semiotici (la distinzione tra dati semantici e dati sintattici, come sempre ricorda Ferraris; l’articolazione del visivo in figurativo e plastico, per “vedere” cosa di visivo c’è anche nella scrittura – come i pieni e i vuoti, le forme, la grana…; la distinzione tra sistemi e processi…) e manca la presa in carico della dimensione interpretativa, che sempre mette in forma la cultura. I “dati” di Manovich sembrano pure concrezioni di osservabilità statica, non interpretazioni di interpretazioni (come direbbe Geertz).

L’impressione è che, così, il libro definisca la direzione di una ricerca preziosa, additando problemi effettivamente cruciali, ma sfiori talvolta un eccesso di ottimismo della volontà, che non trova criteri procedurali. Al contrario, l’esito che più volte emerge è quasi creativo, artistico, al confine tra piacere estetico e invenzione: la visualizzazione auspicata e offerta attraverso alcuni esempi (con una sorta di esperimento Dziga Vertov nella parte finale del libro) offre patterns stupefacenti, rilievi mai osservati, con un campionamento che crea configurazioni inedite e, nel suo farci vedere cose nuove, è appunto invenzione. Invenzione interpretativa, mentre pensiamo troppo spesso le invenzioni solo in chiave espressiva.