Zerocalcare. Il mio nome è fumetto

Questa storia, in un certo senso, parte dalla fine. Da quando, a qualche mese dall’uscita, Dimentica il mio nome vince il premio come Miglior libro dell’anno a Fahrenheit, la trasmissione di RadioTre. O meglio subito dopo, dal momento in cui, timido ma non troppo, si è alzato un coro di “ah, ma quello non è un libro”. Ovvero: è un fumetto – e un fumetto non è un libro. Polemiche simili avevano accompagnato l’ingresso di Gipi tra i candidati allo Strega – polemiche sulla distinzione tra letteratura e fumetto, dunque tra generi, e tra libri-libri e libri meno libri di altri. Su Dimentica il mio nome, insieme al silenzio di buona parte del mondo del fumetto italiano, è piombato un altro giudizio, che pretenderebbe di essere più sottile, più raffinato: Zerocalcare non è Gipi. Zerocalcare è solo fumetto.

Non è di questo che vorrei parlare qui, o meglio non così, non per partito preso: in questo senso si è già detto e scritto fin troppo, e la mia posizione in merito è diametralmente opposta a quella di chi si ostina a mettere etichette. Quello che mi interessa è invece la capacità che ha avuto Zerocalcare di farsi leggere, al di là delle barriere di genere che sopravvivono anche in libreria, sia da chi i fumetti li leggeva già sia da chi non li leggeva affatto.

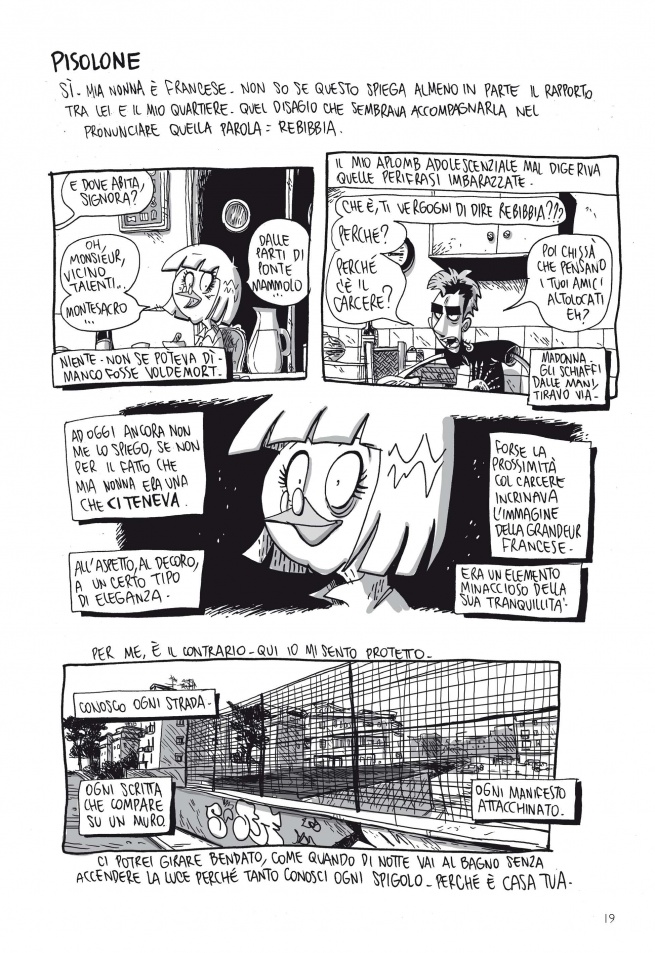

I disegni di Michele Rech, alias Zerocalcare, iniziano a farsi strada dal suo blog nel 2011, aperto in concomitanza con l’uscita del suo primo lavoro importante, La profezia dell’armadillo. Da lì, l’esplosione: le storie del lunedì del disegnatore in t-shirt nera e sopracciglia folte (proprio come nella vita reale) diventano un appuntamento fisso per molti. Prima il sottobosco dei blog, con le tavole che passano di link in link, poi i nerd che non tardano a scoprire che quelle storie di vita di periferia tra centri sociali, computer e serie tv li riguardano da vicino. E infine tutti gli altri che, condivisione dopo condivisione su Facebook, si sono accorti che in quelle storie di vita di periferia tra centri sociali, computer e serie tv ci si ritrovavano lo stesso, anche a molti chilometri di distanza da Rebibbia. Di Rebibbia, infatti, tutti i personaggi delle storie di Calcare (e lui stesso) sono come l’emanazione: la periferia capolinea della metro, città nella città, lo spazio urbano spoglio e allo stesso tempo familiare, il carcere che la domina e che è parte del paesaggio. «A Rebibbia io ho ogni cosa sotto controllo. E ogni cosa ha sotto controllo me.»

L’obiettivo non è il reportage – la fotografia, esatta e distaccata, di quello che si vede, vista con l’occhio di chi descrive e non partecipa. L’obiettivo è fare di Rebibbia un generatore di storie. Come Topolinia, come la Bologna di Pazienza – un luogo che comunica molto più dei suoi muri o delle vicende che la attraversano, ma che ci restituisce anche qualcosa di noi che guardiamo. Ed ecco le maglie del quartiere ritagliare spazi e ruoli, e dare forma a figure e personaggi: i condomini tutti uguali, i bulli e i gruppuscoli a scuola, i centri sociali, i bar. E il precariato delle ripetizioni e dei lavori da casa, e delle vecchie case dei genitori sempre a disposizione.

Uno schema che sembra destinato a ripetersi sempre uguale, ma che resta quasi sotto traccia, a fare da scenario alle avventure del protagonista e dell’alter ego Armadillo, degli amici di sempre Secco e Cinghiale, e degli adulti (i genitori separati, gli anziani vicini di casa). E sono avventure raccontate di volata, con tempi comici precisi e rapidissimi, saltando da un riferimento all’altro, serio e meno serio (dal CTRL+Z all’anoressia, dai mercatini indie al G8), giocando con gli stereotipi del mainstream e di quello che un tempo si chiamava underground, e prendendo a piene mani da stili e generi diversi. La madre con le fattezze di Lady Cocca di Robin Hood e i ritratti dei parenti che pescano da Disney, la mimica, gli occhioni e le linee di movimento dei manga anni Novanta (come Ranma e DragonBall), la contaminazione tra generi e l’ironia nera con cui giocava già molto fumetto indipendente (Brian the Brain, per esempio, di Miguel Ángel Martín).

Zerocalcare mescola, taglia, cuce, e avviluppa tutto questo intorno a Rebibbia per far saltar fuori la storia di una generazione, la sua. Un racconto che ha trovato molti più lettori del previsto, ristampa dopo ristampa, e che ha probabilmente portato in libreria molti di quelli che hanno incrociato sul web, magari per caso, una delle sue tavole. Vignetta dopo vignetta, dopo il successo del primo libro (poi ripubblicato da Bao, da allora il suo editore) e dei lavori successivi, e sull’onda del blog, è cresciuto intorno a Zerocalcare l’alone dell’autore di fumetti, giovane e precario, a suo agio nel raccontare gioventù e precarietà.

È Dimentica il mio nome, l’ultimo libro, che al solito scenario delle storie del blog e degli altri racconti lunghi addiziona un elemento nuovo: quello di una storia in buona parte autobiografica. Una storia di segreti di famiglia, di silenzi, di ruoli e di affetti. Tutto ha inizio con la morte di Mamie, la nonna materna, e con i segreti che per la prima volta, dopo anni, emergono. Molte le prove che il nostro dovrà affrontare: dal guardare la morte da vicino, fino a diventare adulto. Che poi per farlo occorra sconfiggere un pisolone di peluche, beh, siamo sempre in un fumetto – e in un fumetto di Zerocalcare. Ma non sono in molti a saper infilare, dentro un sacco a pelo a forma di orso, l’ansia di una generazione che si vede sempre ricacciata in cameretta, il dolore per la perdita di una persona cara e la consapevolezza che diventare adulti significa imparare a vedere le maschere che siamo costretti a indossare ogni giorno, e i ruoli che dobbiamo recitare.

Le stesse maschere che servono a Calcare, dentro e fuori dalla pagina, per giocare tra realtà e finzione, per mettere un po’ di distanza tra la Rebibbia vera e quella disegnata e riuscire a raccontare la prima con le finzioni della seconda, fatta di citazioni e di rimandi, di caricature goffe e irresistibili.

A fare da intercapedine tra il racconto e la realtà sono fattezze a volte morbide o buffe, a volte ricercate o schizzate in velocità, secondo il modello degli abitanti di Paperopoli o quello, del tutto diverso, di una fanzine autoprodotta. In Dimentica il mio nome quello che funziona è proprio l’attrito tra questi estremi, tra Disney e il punk, proprio perché mai come stavolta hanno qualcosa da dirsi. È da qui che sprizzano scintille e si innestano cortocircuiti – e ci si ritrova a far uscire lacrime dove invece ci sarebbe da ridere, e viceversa.

Anche per questo Dimentica il mio nome è un fumetto, un libro, e una vera storia, oltre che una storia “più o meno vera, più o meno no”. Come Unastoria, ma con altri mezzi, e a modo suo. Come ogni buona storia può e deve permettersi di fare. Gipi, autore pluripremiato e ormai quasi al sicuro dagli strali dei puristi che hanno storto il naso di fronte al premio di Fahrenheit, ha dichiarato più volte di apprezzare molto il lavoro di Zerocalcare. E ci sarebbe da rileggere Pazienza, a partire dai topolini di Pompeo, i suoi ultimi e i più amari. A dispetto degli apocalittici, di allora e di oggi, certe barriere sembrano non esserci mai state.

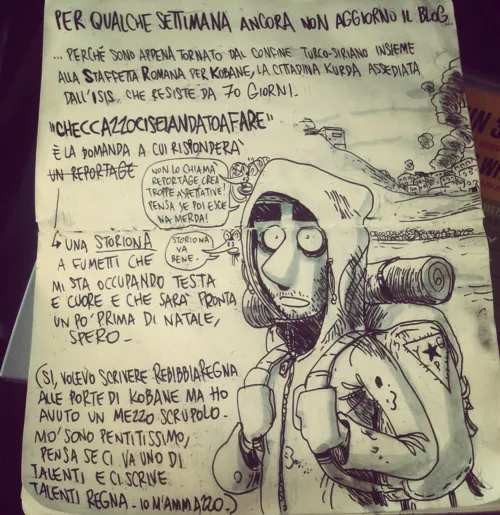

A qualche mese dall’uscita di Dimentica il mio nome, Zerocalcare si è messo a esplorare altre barriere: quelle tra il memoir e il reportage, tra il racconto di sé e il racconto della realtà. Lo ha fatto uscendo da Rebibbia, letteralmente e simbolicamente allo stesso tempo, e andando a raccontare la resistenza di Kobane all’assedio dell’Isis. «Sai perché non me ne vado mai da Rebibbia? Perché a Rebibbia mi sento al centro del mondo. Dove succedono le cose», racconta in Kobane calling, mentre cerca di capire che cosa l’abbia portato lì, a distribuire aiuti umanitari insieme alla Staffetta romana per Kobane. Per poi aggiungere, subito dopo: «Ora per la prima volta sento che il centro del mondo è qui».

La manciata di pagine che compongono il racconto lungo pubblicato su Internazionale oscilla tra la vita di quartiere, il microcosmo di tutte le sue narrazioni, e quel punto sul confine turco-siriano, città di frontiera, intreccio di etnie e di interessi contrapposti, teatro della guerra tra le forze curde e l’estremismo islamico. Rebibbia più che un luogo è un personaggio, il più importante dei suoi, perché li contiene e li presuppone tutti – l’Armadillo, il Secco, Lady Cocca. Kobane chiede di essere raccontata e descritta, invece, non messa in scena. E Zerocalcare si trova stretto tra l’esigenza di non perdere se stesso e il suo mondo e quella di non mancare il bersaglio, di non riuscire a scrivere (e a disegnare) di Kobane. L’equilibrio è difficile, e comporta mettere insieme il lirismo della guerra degli umili in difesa della città, un tratto più realistico per la documentazione di luoghi, personaggi e avvenimenti, e lo sguardo ironico che da sempre si porta dietro. Quello che ne esce fuori è un racconto ibrido, in cui la cronaca si mescola alle caricature, gli airstrike ai plumcake. Ci sono gli eroi, i combattenti curdi, uomini e donne, con le loro storie – il ragazzo che passa la notte su Skype a parlare con la fidanzata lontana, l’anziano arrivato apposta a Kobane per difendere la causa curda, la giovane attivista per i diritti delle donne. Il ritmo di giornate tutte uguali, scandite dai rumori, tutti da decifrare, dei missili USA o dell’offensiva dell’Isis. I terroristi che accerchiano il territorio, così vicini da essere a portata di sguardo. E l’ironia che filtra attraverso il racconto della vita quotidiana di Calcare insieme agli attivisti del campo, spaventato a morte per i boati notturni e disperato per la mancanza di merendine.

È lui, che con il pensiero non può che tornare da dove è venuto – e che, per dirne una, non riesce a non misurare la distanza tra il campo base e l’ultima bomba a colpi di fermate di metro («tipo Rebibbia-Santa Maria del Soccorso») – a vedere quello che vediamo e a riportarcelo, filtrato.

L’esperimento, in termini di vendite, è andato benissimo: Internazionale esaurito in poche ore, e Kobane calling ristampato a parte e allegato anche al numero successivo. Alcuni hanno storto il naso, sul mescolarsi di elementi di colore e di dettagli in presa diretta, di aneddoti da inviato di guerra e di armadilli. Forse però, per Zerocalcare, l’unico modo di raccontare tutto questo era proprio quello di trasportare il suo alter ego con tutto il suo bagaglio di idiosincrasie e di manie – ovvero la sua maschera, la sua buona distanza per guardare la realtà – giù a Kobane. Perché questa “storiona” (così l’ha chiamata lui stesso) non è solo un reportage disegnato su Kobane, ma è il reportage di Zerocalcare a Kobane, con tutto quello che ne consegue: quello di essere un fumetto in cui, come al solito, c’è molto da ridere e molto da riflettere, dove l’ironia non arretra di fronte a nulla, e il cui protagonista si aggira per le storie che racconta come tra i post del suo blog.

Con l’immagine di un cuore – l’immagine meno distaccata e oggettiva che ci sia – il racconto si chiude. Come a ricordarci che sì, è possibile uscire fuori dai confini del proprio microcosmo ma non lasciare a casa se stessi, se si sceglie di raccontare quello che si vede a partire da come si è fatti, e da come si vede il mondo. Resta da vedere se Zerocalcare sceglierà di sperimentare ancora, in futuro, provando ad allontanarsi ancora di più da quella Rebibbia così protettiva e rassicurante da essere anche il migliore aiuto alla sceneggiatura possibile, oppure se troverà nuove vie di raccontare (se stesso, e anche noi che lo leggiamo) sempre tra Ponte Mammolo e via Tiburtina.