Stefano Tamburini e i limiti dell'underground

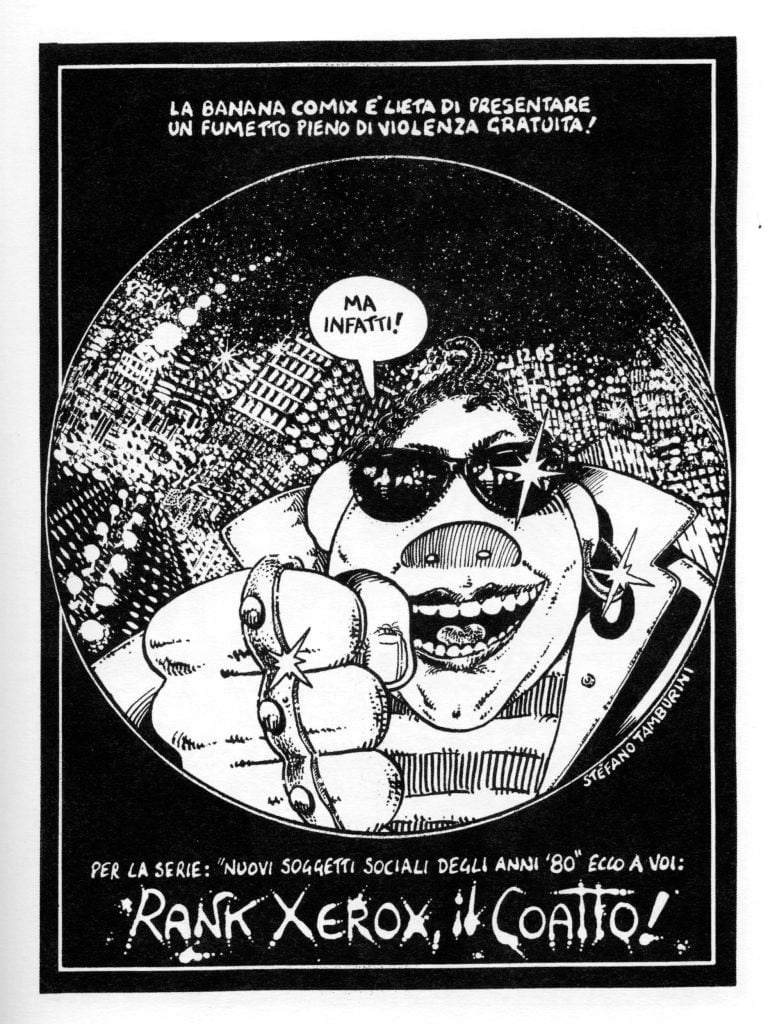

"Appena arrivato in Italia guardavo tantissima TV, non capivo niente ma guardavo lo stesso" sproloquia, estatico, il giovane belloccio in canottiera e pantaloncini, con l'accento est-europeo e una minuscola croce tatuata sullo zigomo sinistro. A bearsi dello sgangherato Bildungsroman una carampana sui sessanta e rotti, griffatissima e col volto rifatto, di quel tipo peculiare di signora-bene che, a Roma, germina solo lungo la via Cassia, tra piazza Giuochi Delfici e l'Olgiata. Cazzo giovane e disco music! It's all I want! avrebbe letto nel suo sguardo rapito il nostro caro Stefano Tamburini, in una sintesi perfetta di acume sociologico e cinismo romanesco dentro la quale sarebbe possibile, a mettercisi di buzzo buono, leggere in filigrana una critica underground all'edonismo dilagante degli anni '80 del secolo scorso, nonché tutti i limiti entro ai quali tale critica si troverebbe irrimediabilmente costretta. Per limiti non intendiamo qui questioni di morale circa il buono o il cattivo gusto, laddove di gusto cattivo il mefistofelico calderone dell'underground, all'epoca, letteralmente traboccava; pensiamo piuttosto ai limiti diacronici rispetto a un'epoca in cui era possibile trovare in edicola riviste a fumetti con ragazzine di dodici anni in crisi di astinenza che fanno sesso con un cyborg ultra-violento – roba da far tremare le educande del politicamente corretto dei nostri giorni – e, per dialettico riflesso, a quelli sincronici, nel momento in cui ci si trovi a constatare i limiti oggettivi dell'underground romano, inteso stavolta nell'accezione londinese di linea di trasporto metropolitano su rotaia.

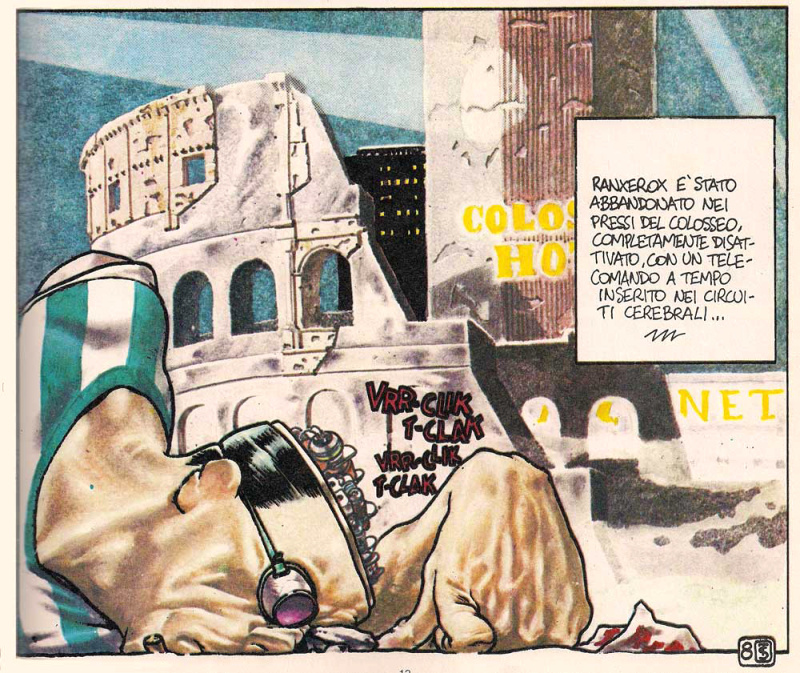

Sarà dunque vero amore, quello sbocciato nell'interminabile attesa al capolinea del 226 su via di Grottarossa, o piuttosto una compenetrazione di livelli esistenziali affatto differenti, di mondi che collidono sotto il sole di una primavera sudaticcia? A tali livelli alludeva Tamburini in risposta a un giornalista che gli chiedeva lumi circa la Roma del futuro di Ranxerox: Mica veramente io m'immagino una Roma dei livelli architettonici. Io mi immagino una Roma di livelli "emozionali", capisci? Cioè, non so, varie serie di emarginazione, alienazione... e sarà qui opportuno ricordare le sue traversate romane a bordo di autobus notturni, da Talenti a Monteverde e ritorno, veri e propri viaggi nell'universo semiotico della metropoli dai quali egli sapeva trarre l'ispirazione e la linfa vitale per la sua febbrile produzione artistica.

Se dal punto di vista del trasporto pubblico poco è cambiato nel corso degli ultimi quarant'anni, l'immaginario toponomastico di Roma ha invece subito curiose trasformazioni e, tra le più sonore sciocchezze che ci è toccato sentire nel merito, domina incontrastata quella della presunta cesura della metropoli in due macro-aree distinte, Roma Nord e Roma Sud, una castroneria buona giusto per i milanesi in cerca di punti di riferimento nel caotico magma socio-urbanistico dell'Urbe. Ci si figura la parte nord della Capitale come un feudo monolitico di ricchissimi, gigantesca metastasi dei vituperati Parioli, e quella sud baluardo del popolo, arroccato resistente in pittoresche borgate di Tor-qualcosa, disconoscendo totalmente la natura proteiforme della città della quale qualsiasi romano minimamente sgamato saprebbe riconoscere le tracce che affiorano, qua e là, ad affondare narrazioni funzionali giusto al prestigio immobiliare dei macellari arricchiti della Cassia o dei giovani gentrificatori, dilaganti lungo l'asse casilino-prenestino, in cerca del brivido della suburra.

Alla maniera di qualsiasi altra parte della città, il nord di Roma ha le sue caratteristiche e le sue contraddizioni – per dirla con Tamburini: i suoi livelli, che collidono talvolta secondo il romantico copione di cui sopra, assai più spesso in forme di scambio culturale dal sapore decisamente più sanguigno. Capita, ad esempio, di assistere all'epilogo di una notte balorda quando, verso le sette del mattino, nel costoso bar pasticceria appena inaugurato su Via dei Due Ponti irrompono una trans sudamericana con le chiappe che sembrano sul punto di esplodere e un marcantonio sui vent'anni, in piena accelerazione amfetaminica e, con ogni evidenza, in vena di sfracelli. Al diniego, opposto dalla malcapitata barista, circa la pretesa di una correzione per il caffè da effettuarsi con una bottiglia di grappa da ottanta euro, il giovanotto su di giri prende a roteare gli avambracci, sbava di rabbia al bancone lanciando minacce nell'attonito terrore della sala. Ma la sua compagna, per fortuna degli astanti, è del quartiere e ben conosce l'etichetta che regola i rapporti tra i condomìni di lusso di via San Godenzo e i malfamatissimi residence che allignano nelle viuzze secondarie della zona. Con voce strascicata e divertita si profonde in scuse per quel povero ragazzo di Torbella che non conosce i prezzi dei quartieri altolocati, poi afferra per un braccio il borgataro furibondo e dice, secca: "Andiamo". Ma il coatto scatenato non ci sta, vuole vendetta, vuole la sua grappa. "ZNORT! Spacco tutto porcoddddio!!" erutta, gli occhi iniettati di sangue. La trans col culo esplosivo fa un passo indietro e si mette sull'attenti, solleva un braccio e, con l'indice proteso verso il cielo, pronta a scatenare sulla testa del suo famiglio disubbidiente l'ira di Baron Samedi, grida: "Ora basta! Tre, due, uno…" e tanto basta a disattivare la modalità distruggi-tutto del novello Ranxerox che, con la coda tra le gambe, si avvia verso l'uscita, seguito dalla sua Lubna che tira baci a destra e a manca e che, prima di varcare la soglia del bar, si raccomanda con la proprietaria di salutarle tanto la sua mamma.

Subito fuori dal locale i due fantasmi tamburineschi si dileguano dietro al curvone dei Due Ponti, e la luce di un'alba lattiginosa illumina, alle loro spalle, un altro esempio del cattivo gusto dell'underground, inteso stavolta nel suo letterale senso di sottoterra: un manifesto pubblicitario di un'impresa di pompe funebri che, in ossequio all'ultima moda del mestissimo settore, la butta sul ridere circa il tema, piuttosto sgradevole, della cosmetica funeraria. Morti sì, pallidi mai recita sarcastico lo slogan, con riferimento alla parossistica volontà di perseguire la bella forma persino sul limite dell'interramento, dove diacronia e sincronia vengono a convergere sino a sovrapporsi nell'idea di morte come passato immediatamente inattingibile e di destino post mortem come perenne manifestazione dell'ultimo ricordo.

Di Stefano Tamburini si ricorda poco, e del suo tragico destino post mortem resta fisso nella memoria il terrificante resoconto del sempre pessimo suo sodale Filippo Scòzzari, circa i mefitici effluvi generati da un cadavere di novanta chili abbandonato per dieci giorni alle procedure della chimica organica. Si racconta (Assmann, 2015) che, nell'antico Egitto, la pratica funeraria dell'asportazione delle viscere non rispondesse unicamente alle esigenze di una corretta imbalsamazione ma fosse rivestita di un carattere metafisico, nel momento in cui il loro allontanamento dalla salma determinava l'assoluzione, da parte del Tribunale dei Morti, per tutte le colpe commesse in vita. Sta' a vedere che non sia stata la putrefazione delle interiora ad aver pesato, come una maledizione, sulla condanna all'oblio cui è stata destinata la figura del geniale assemblatore di immagini, grafico, inventore, della mente che stava dietro all'estetica di Frigidaire – rivista che, meglio di tanta sociologia, ha saputo cogliere nel vivo le trasformazioni profonde della società italiana degli anni '80. La mente corre alla santificazione di Andrea Pazienza e alle mostre antologiche periodicamente dedicate dalla città di Bologna al suo figlio adottivo prediletto. Sarà forse che Bologna, ai suoi figli scapestrati, ha imparato a voler bene; Roma, al contrario, non perdona mai niente a nessuno.

Dai fossi ctonico-lunari della Cassia e dall'ormai ex-borgata di Monte Mario, dove il nostro varcò la soglia del limite estremo e dal cui novero delle generazioni, corre voce, manca il novanta per cento dei nati tra il '55 ed il '70 per intercorse vicissitudissini con AIDS ed eroina, un filo di speranza, in questo senso, si dipana lungo le linee urbane del 911 e del 226 in direzione di Piazza Mancini, la porta nord della città centrale: un'importante museo della Capitale dedica, per la prima volta, una mostra a Stefano Tamburini.

In luogo della corretta imbalsamazione museale, "Accelerazione", in mostra al MACRO fino al 25 agosto, sceglie però di percorrere la strada delle viscere: al criterio filologico si preferisce infatti l'esplicito omaggio al famigerato gusto di Tamburini per la provocazione, nella forma di un compendio della sua opera grafica riprodotta, in scala macroscopica, su una gigantesca tenda che circonda un'installazione sonora quadrifonica. Nel proposito di sovvertire il concetto di feticcio espositivo, la mostra propone dunque una visione congelata che costringe lo sguardo a trascurare la profondità per scivolare sulla superficie, nella quale chi ben conosce la materia, ma fosse interessato a scoprire qualcosa di più su un autore geniale e dimenticato, troverà ben poco pane per i suoi denti.

Per quel che riguarda l'apparato critico, Tamburini viene inquadrato nel contesto della realtà mediatica del suo tempo quale rappresentante di una tendenza anticipatrice della voracità consumistica di immagini contemporanea, dove la materia sulla quale si esercita l'arte del citare senza virgolette è ormai esplosa in un pulviscolo algoritmico di elementi semantici disparati e potenzialmente ricombinabili all'infinito. L'attitudine al plagio e all'appropriazione indebita tamburiniana, esercitata in una pratica artigianale del taglia e cuci spesso e volentieri eseguito con mezzi di fortuna, viene letta quale riflesso di un futuro consacrato alla velocizzazione estrema della produzione culturale in cui i criteri di autenticità dell'opera d'arte si fanno sempre più sbiaditi.

Al netto dei contenuti, quel che colpisce è lo spirito di contraddizione e l'estetica della sòla di un'operazione che Tamburini, con la sua sarcastica propensione alla beffa, avrebbe senz'altro apprezzato; ma l'intento giocoso, l'evocazione della puerile incoscienza che dell'underground costituiva la parte più sana trova il suo limite invalicabile nell'ambito specifico in cui la beffa viene riproposta. Sacrificata la visione prospettica per il puro gusto della sfida alle convenzioni, la rievocazione museale rischia di scadere infatti nella pura celebrazione, nella messa in scena rituale che consegna l'autore, per l'ennesima volta, alla gelida lontananza della morte; non a caso, un'atmosfera vagamente tombale aleggia tra i perplessi visitatori della sala decorata con la riproduzione delle gesta del defunto.

In ossequio al carattere ermetico del personaggio – figlio di un ferroviere, nei ricordi dei suoi amici e collaboratori Tamburini, letteralmente, andava e veniva – più utile sarebbe forse inquadrare la sua vitalità strabordante con uno sguardo dinamico in grado di scavare nelle radici profonde della sua visione mercuriale dell'arte, in quella tradizione dell'ars combinatoria di cui la sua città non manca mai di fornire esempi e testimonianze. Subito fuori dal museo, scendendo lungo via Nizza, la campata dell'arco di via Frosinone incornicia, sullo sfondo, la cancellata arrugginita di uno degli ingressi laterali della Villa Albani: oltre le sbarre, nel decadente abbandono del contesto urbano circostante, il complesso scultoreo detto di Europa con il Toro segna il punto di una ricollocazione creativa di elementi semantici in grado di (ri)produrre immaginari rinnovati.

Risalendo verso il nord, la trama eterogenea della città sprofonda nella forma di un patchwork caotico che soltanto l'immaginazione di futuri praticabili sarebbe in grado di elevare alla virtù espressiva del collage. Il mortifero art nouveau del Coppedè, l'estetica da tomba monumentale del quadrante Parioli-Salario, i mastodontici carapaci dell'Auditorium a dominare le ex-marane da cui emergono le palafitte del Villaggio Olimpico e ancora oltre, dal ponte di Corso Francia, il Foro Italico, utopia virtuosistica ridotta a campo di battaglia domenicale per bande di ultras assetati di sangue (3-1 VAFFANCULO, avrebbe detto Tamburini): cicatrici urbanistiche che tengono insieme il corpo mostruoso di una città che procede a strappi – come a strappi e a strattoni, gomitate nelle costole e afrore di ascelle sudate, procedono i suoi mezzi pubblici.

L'aria è irrespirabile, sempre più stagnante, finché un'improvvisa ventata di freschezza si solleva da una banda di tamburineschi studelinquenti che incrocia l'autobus, prossimo al collasso per sovraccarico, lungo il ripido stradone che, da Corso Francia, sale dritto fino a Tomba di Nerone. Sfrecciano a bordo di monopattini modificati, le pelli olivastre e gli occhi mongolici, i capelli rasati a ciuffi scolpiti nell'attrito della discesa precipitosa, spezzando allegramente le barriere che tengono divisi i livelli architettonici ed emozionali della città nella pratica di un futuro immaginato secondo il criterio della beata incoscienza.

Metafisica della gioventù, puer aeternus e certo, accelerazione; a volte è meglio lasciar perdere i musei...