Gabriele Basilico e la Città Eterna

Mentre passeggio con un collega fotografo per Palazzo Altemps dove, fino al 23 febbraio, è possibile visitare la mostra "Roma" dedicata alle fotografie realizzate, nell'arco di un trentennio, da Gabriele Basilico nella Capitale, mi accorgo di un gruppetto di ragazzi che stazionano nella saletta di passaggio che, nelle parole dei curatori, rappresenta il cuore pulsante dell'esposizione: una parete intera su cui sono disposti, ben ordinati per campagne lavorative e con tanto di indicazioni di stampa prese a matita dell'autore, un paio di dozzine di provini a contatto che ben documentano il modus operandi di uno dei massimi fotografi di architettura del Novecento. Rivelando i loro commenti una certa competenza tecnica, mi avvicino incuriosito a questi giovani colleghi tanto per tastare il polso della nuova generazione di fronte a un metodo che, per noi fotografi più attempati, era la procedura standard di selezione delle immagini ma che, ai loro occhi, deve apparire piuttosto come la testimonianza di un'epoca finita in cui le fotografie erano fatte e pensate anzitutto per la stampa, piuttosto che per i feed di Instagram o per i cataloghi dei software di postproduzione. Sorrido amaramente riflettendo sulle loro giornate spese a selezionare una manciata di immagini tra migliaia per mezzo di stelline e di spunte colorate, nel tentativo di soddisfare le richieste di un mercato ipersaturo e tendente al ribasso qualitativo, per poi rendermi conto che il loro entusiastico stupore di fronte a dei semplici provini a contatto ben farebbe il paio con la sorpresa di un fotografo ottantenne che, dopo aver riposto i propri ferri del mestiere una ventina d'anni fa, decidesse di rimettersi al lavoro e si trovasse ad affrontare le attuali dinamiche produttive del settore.

Potrà forse sembrare fuori luogo mettersi a pensare alle miserie che attendono questi ragazzi oltre la linea d'ombra dell'apertura della partita IVA di fronte all'opera di un fuoriclasse come Basilico, di uno dei pochissimi autori che hanno saputo utilizzare la pratica della fotografia di architettura come veicolo della propria visione unitaria sulla forma della città; eppure il luogo, come scoprirò di qui a breve, calza a pennello. Se infatti tale unitarietà della visione mi era sembrata, sulle prime, sacrificata al carattere antologico della mostra, un'occhiata al pannello informativo dirimpetto alla parete dei provini mi svela l'arcano: la difformità che ho percepito in questa selezione di vedute romane del grande fotografo milanese è infatti dovuta alla sua peculiare natura di documentazione non tanto di una coerente ricerca sul territorio, quanto di un corpus di lavori sulla città di Roma che vennero commissionati all'autore negli anni della sua attività, qui ben sintetizzato secondo un intelligente criterio di coerenza stilistica e organizzato per nuclei tematici. Nulla a che vedere, dunque, con le sue celebri peregrinazioni per le periferie industriali milanesi o con la sua ricerca di segni urbani per le metropoli di mezzo mondo: nel Basilico romano, quel che salta all'occhio è la pratica del mestiere, la capacità di adattarsi al contesto lavorativo, la sua abilità nel ricomporre l'indomabile caos capitolino in un ordine visivo nel quale l'occhio esperto riconosce lo sguardo, certamente, ma anche i tempi e i modi dettati dalle difficoltà dell'incarico.

Sarebbe dunque facile parlare di gap generazionale non fosse che, per loro fortuna, in quasi tutte le scuole di fotografia gli studenti vengono ancora iniziati ai rigori del banco ottico e alle delizie della pellicola piana, della bassa sensibilità e della massima estensione della profondità di campo; ma li si getti nell'attuale tritacarne dell'attività professionale ed ecco che la messa in mostra, sulle pareti di un museo, di un metodo che traeva le sue linee di forza dalla lentezza e dalla misura, piuttosto che dalla frenesia e dalla ricerca dell'originalità ad ogni costo, basta e avanza a precipitarli nel deliquio più completo. Del resto persino noi, che di provini a contatto ne abbiamo macinati parecchi, non possiamo che rimanere sbalorditi di fronte all'apparente semplicità con cui Basilico supera le difficoltà che segnano inesorabilmente qualsiasi tentativo di rappresentare lo spazio urbano di Roma: difficoltà sostanziali, come nel caso della sovrapposizione dell'antico sul moderno che facilmente decade nel luogo comune della Città Eterna; e formali come in quello, dal punto di vista fotografico più urgente, delle particolari caratteristiche della luce romana. Si noterà che entrambi gli ordini di problemi pertengono alla sfera del tempo, nella duplice accezione che la lingua italiana riserva tanto alla dimensione del divenire e della durata quanto alle condizioni meteorologiche, e che la loro ideale risoluzione richiede un utilizzo dialettico dello strumento fotografico. Che si tratti infatti dello stereotipo sull'eternità che determina un prevalere della durata sul divenire, o della peculiare violenza della luce, la sfida principale che Roma impone all'occhio che si propone di rifletterne l'immagine è quella di saper trasformare i contrasti insanabili in un dialogo fruttuoso.

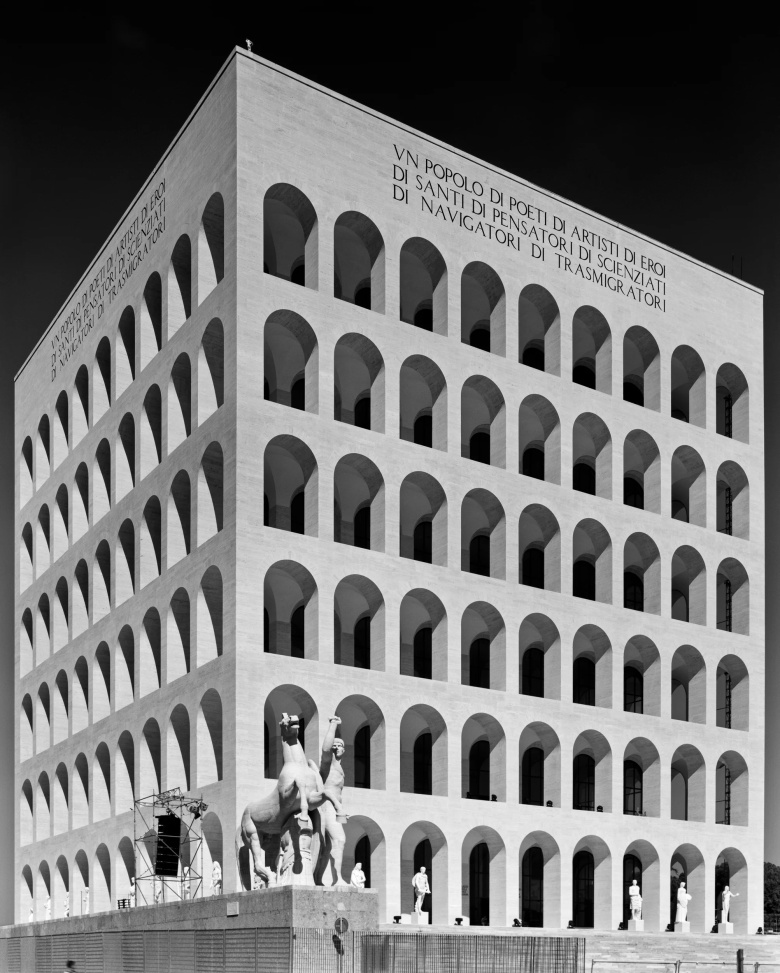

La presenza soffocante di un passato che determina il carattere statico e monumentale al quale lo sguardo del fotografo tende a sacrificare la dimensione dinamica dello spazio viene superata da Basilico attraverso una corretta applicazione delle tecniche specifiche della fotografia di architettura: fotocamere a corpi mobili, decentramenti del piano focale e variazioni dei formati di pellicola riconducono l'affastellarsi delle prospettive romane ad un ordine sintattico in cui elementi urbani contrastanti si armonizzano in una visione chiara e densa di significato. La massa, il cumulo di materia risultante dalla millenaria stratificazione di livelli urbanistici e di forme architettoniche eterogenee si dispone in un ordine pienamente intelligibile. Pensiamo alla verticalità accentuata del cavalcavia della Tangenziale Est che sovrasta il piano stradale della via Prenestina, alle onnipresenti fratte romane utilizzate come quinte nello spettacolo delle arcate degli acquedotti, alla composizione scenografica degli scorci dei Fori Imperiali, al dialogo tra gli elementi spazio-temporali divergenti di Corso Italia ottenuto tramite l'adozione del formato panoramico.

L'inquadratura, intesa come porzione di spazio dove la luce e l'occhio del fotografo vengono a convergere, risponde sempre ad una scelta dell'angolo di campo orientata da un criterio stilistico: l'impiego di ottiche grandangolari più o meno ampie, applicato alla sobria proporzione del formato 10x12, che osserviamo nel felice dialogo con le classicissime vedute piranesiane e nella ripresa delle visioni metafisiche di Adalberto Libera, testimonia, in questo senso, di una piena adesione al modello del disegno architettonico. Se tale scelta sembra comportare, in ossequio alla concezione più canonica della fotografia di architettura, la rinuncia a qualsiasi pretesa di originalità nel nome della ricerca dell'ortogonalità e dell'equilibrio simmetrico, la profondità dello sguardo dell'autore emerge con nettezza nella sua capacità di gestire la contingenza dell'imprevedibile: nelle strettoie del tempo romano, dove la potenza del sole precipita nel nero più assoluto le zone d'ombra non appena si valichi la soglia delle ore meridiane, l'occhio di Gabriele Basilico domina ed eleva la luce di Roma a contenuto espressivo. Un sapiente utilizzo del sistema zonale garantisce la perfetta esposizione della pellicola in bianco e nero pur nelle condizioni di contrasto più estremo, come nel caso delle impressionanti immagini degli interni del Colosseo o delle riprese notturne dell'Ara Pacis e della Chiesa del Giubileo di Tor Tre Teste, laddove la morbidezza della pellicola negativa a colori risponde al grigiore autunnale conferendo un'atmosfera di sospensione estatica al fluire del Tevere intorno all'Isola Tiberina.

Nel confronto con Roma, la visione unitaria di Gabriele Basilico rivela la sua capacità di adattarsi alla ricchezza di significati celata dietro ai luoghi comuni che affliggono una delle città più iconiche del mondo e riesce a restituirne un'immagine autentica e personale al tempo stesso.

Pur nelle circostanze dell'approccio professionale, riconosciamo dunque nel suo metodo l'impronta del genio, del talento fuori dal comune; ma, per tornare ai nostri giovani colleghi, riconosciamo anche che l'altissima qualità del suo lavoro poggiava anche e soprattutto sulla sicurezza di incarichi garantiti, sul favore di un sistema culturale che permetteva di portare avanti progetti di ricerca strutturati negli anni e sostenuti da una solida visione d'insieme. Il pensiero va naturalmente alla recente ristampa del “Viaggio in Italia” della quale ha ben scritto Davide Ferrario qui su Doppiozero, quando parlava di cinghie di trasmissione che misero in moto quella fortunata stagione della fotografia italiana.

Rispetto alla situazione attuale, dove la caduta degli standard tecnici e qualitativi sta riducendo la fotografia di architettura ad una sottocategoria del rendering e dove i nostri futuri colleghi saranno chiamati, a forza di tempistiche insostenibili e di budget inesistenti, a produrre immagini sempre più scialbe, inutili, tutte uguali, varrebbe forse la pena di tornare sull’argomento per un discorso più approfondito. Per il momento consoliamoci con questa mostra, bella e ben curata, sulle avventure romane di un grande maestro al lavoro.

Gabriele Basilico. Roma, a cura di Matteo Balduzzi e Giovanna Calvenzi

Museo Nazionale Romano, Via di Sant'Apollinare, 8 - 00186 Roma

Fino al 23 febbraio 2025

In copertina, Gabriele-Basilico, 2007, Roma.