La superficie inesauribile del sé

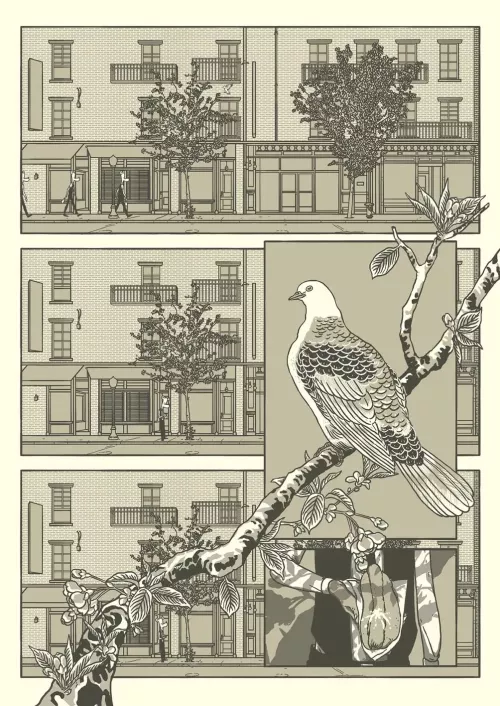

Qualche settimana fa ho letto tutto in una sera – non capitava da qualche anno – Le nuvole del soffitto, una graphic novel, un racconto grafico, un romanzo visuale. L’ho fatto anche per mettere alla prova il mio lavoro di lettore-guardatore, per cercare di capire se certe nuove sensazioni che non trovano ancora spazio nel linguaggio verbale sono già state intercettate da altri linguaggi che frequento meno assiduamente. L’autore Roberto Biadi disegna un protagonista con corpo di uomo e testa di topo che esordisce non tanto nella pagina 1 della storia, ma qualche foglio prima, in basso a destra, come in una nota, all’interno di un riquadro piccolissimo in cui è seduto a un tavolino per cominciare qualcosa e con lo sguardo perso a dire soltanto “mmmm”. Biadi, che nella sua arte parla più linguaggi – il grafico, l’audiovisivo, il verbale – fa precedere il racconto da una premessa: nel celebre esperimento della Skinner box dell’omonimo psicologo statunitense alcuni animali dovevano compiere una determinata azione per poter avere accesso al cibo. Se da un lato i topi comprendevano che la pressione su una leva faceva effettivamente ottenere la razione alimentare, i piccioni “inventavano” una gestualità, quasi una ritualità: in quest’ultimo caso il cibo arrivava grazie a un timer, per cui gli uccelli lo avrebbero ottenuto comunque, anche solo attendendo. I piccioni, invece, sviluppavano dei movimenti come – così fu definita nello studio – in una “superstizione”. Esperimenti successivi dimostrarono che i ratti, animali cavie condannati a sperimentare i nostri intrugli fisici e metafisici, non cadevano in questo tranello: siamo evidentemente più simili ai piccioni che ai ratti, esseri razionali. E pur senza ali, voliamo attraverso il linguaggio e il pensiero.

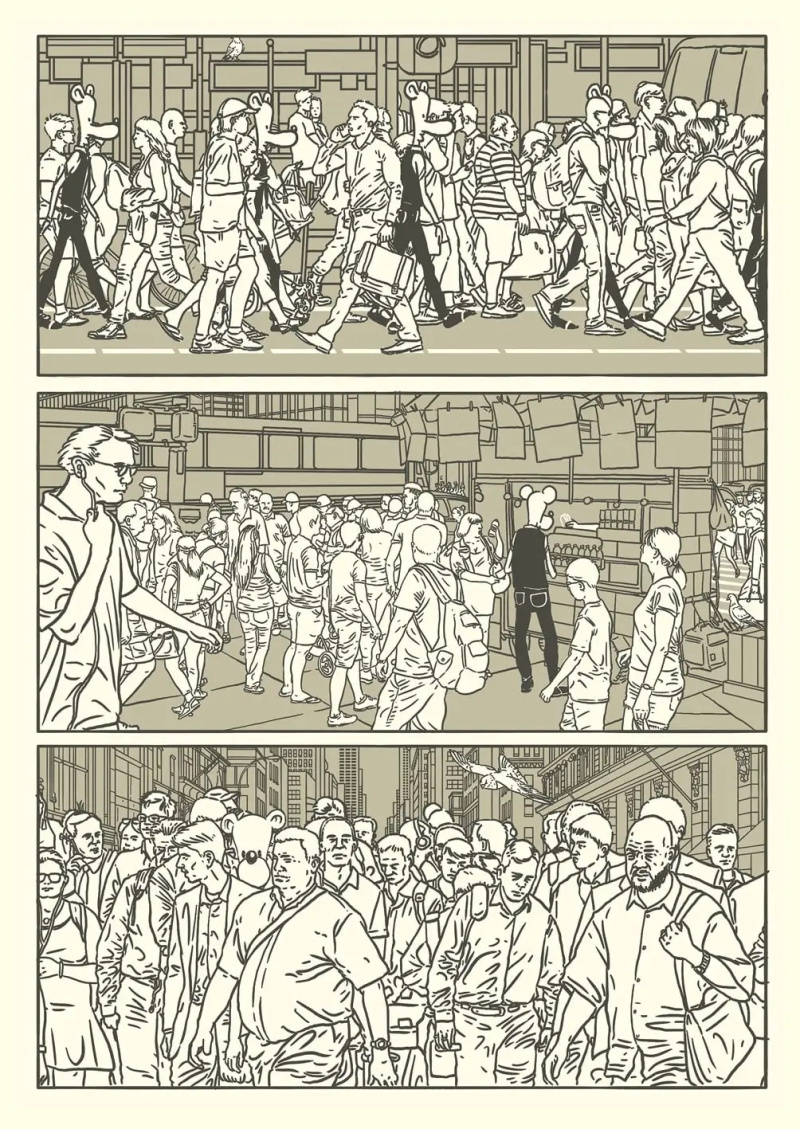

In Le nuvole del soffitto il nostro uomo-topo perseguitato e ossessionato dai piccioni è già in trappola. Un giorno, in visita da un medico specialista, scopre che per il dottore è morto, almeno da qualche anno. “Sempre meglio del cancro”, gli risponde una voce che proviene da un altro, da qualcos’altro altrove che non si palesa mai: coloro che possiedono e offrono sempre una soluzione sono i veri invisibili delle scene. Sempre ritratti di spalle, o in modo che i loro volti non siano mai identificabili e identificati, l’unico personaggio che compare di fronte a noi lettori è, oltre al protagonista, sua figlia. Un corpo a corpo tra corpi che non sono corpi, vivi che sono morti, cose inanimate che sono in verità animate – vedi l’uomo-topo che, spesso seduto al bancone di un bar, sorseggia il suo alcolico fintanto che la testa si stacca, il bicchiere si posa sul collo, il capo finisce sul bancone, poi la bottiglia prende il posto del capo e il bicchiere riversa il suo contenuto all’origine… Nessuno che chieda “Che succede?”, “Cosa t’inquieta?”. Attorno una tutt’altro che rasserenante realtà geometrica, regolare: lineari i profili della gente, le architetture delle case, le forme dei segnali stradali. Da questo sfondo si stagliano le vicende dei protagonisti, con il nostro uomo-topo, la sua bambina, la madre di sua figlia, che lo odia visceralmente, fino a un’ultima donna, che lo attende.

Ma cosa vuol dire essere morti? Cosa vuol dire essere vivi? «Non riesco a capire se sono un fallito o semplicemente una persona coerente», «Ma poi cos’è che rende “reale” una realtà e un’altra no?», si domanda il protagonista perennemente alla ricerca di sé in una realtà popolata da chi non (si) ascolta, non (si) chiede, non (si) vede. Affiora così una profondità dietro questa superficie grafica che ammutolisce, una disperazione che promana non solo dai dialoghi, ma dalle espressioni dei corpi che traducono una indicibile immobilità, una continua stanchezza del vivere. Biadi mescola citazioni letterarie, filmiche, artistiche che rendono il racconto letteralmente complesso, cioè interrelato, interdipendente, contaminato, come la nostra realtà, all’interno di una cromaticità che invece resta fissa su poche tonalità del bianco e dello sporco. Questo scandaglio della superficie, questo carotaggio del visibile, mi ha ricordato Palomar. Nella introduzione che lo stesso Calvino aveva firmato per il suo libro più descrittivo, «il personaggio Palomar aveva come suoi primi connotati da una parte il carattere taciturno e dall’altra l’applicazione a una “lettura del mondo” nei suoi aspetti non linguistici». E gli aspetti non linguistici stanno ovunque, soprattutto sotto la superficie «inesauribile» delle cose, per questo spesso intraducibili, dunque ingestibili, fuori controllo. Proprio come l’uomo-topo di Biadi, Palomar è sul suo terrazzo, ma se il personaggio di Biadi ammira la maestosità di quegli uccelli, quello di Calvino vuole scacciare quelli che chiama «lumpen-pennuti» poiché devastano le sue piante e il suo spazio vitale, in una Roma – ancora come nella città di Le nuvole del soffitto – «stretta tra le orde sotterranee dei topi e il greve volo dei piccioni». Ed è sul terrazzo che la vicenda illustrata de Le nuvole si conclude, col protagonista quasi costretto – no spoiler, ma un’anticipazione: l’ultima tavola è profondissima e commovente nello scenario hopperiano – ad annientarsi dentro una metafora: si può uccidere se stessi quando si è morti da vivi? «Di quassù – conclude Calvino, ma avremmo potuto trovare la citazione anche nella graphic novel – […] già tanta e tanto ricca e varia è la vista in superficie che basta e avanza a saturare la mente d’informazioni e di significati. Così ragionano gli uccelli, o almeno così ragiona, immaginandosi uccello, il signor Palomar».

Con la inesauribilità delle superfici (vedi anche l’articolo di Iacono, in merito) serbano pure un legame stretto i versi di Guido Mazzoni, che in La pura superficie tratteggia il rapporto dell’uomo contemporaneo con la mole di cose che ci «vengono addosso senza protezioni». Una delle superfici del poeta è la percezione, «il modo in cui crea un piano di realtà semplificando. | A volte, in sogno, vedo le persone | senza la parete addominale, con gli organi aperti. | È un sogno, significa molto. | In questa poesia significa ciò che normalmente | resta impercepito, la meccanica del corpo, il tubo | di feci che portate dentro per esempio, la sorpresa | di quando la merda si mostra all’esterno come una sostanza aliena». L’uomo-topo disegnato da Biadi pure significa ciò che normalmente resta impercepito – e non è detto che sia un sogno, né ci interessa in fondo. Il guano del piccione che piomba perfettamente sulla superficie del suo panino, colpisce simultaneamente il suo intestino, perché lì ce lo colloca visivamente l’illustratore. E, a dirla tutta, ricordavo a memoria di aver visto una parte di intestino, invece era solo il wurstel: «è un sogno, significa molto», voglio pensare che l’illustratore abbia consciamente cercato di sovrapporre nella mia mente di lettore queste immagini. Quando rincontra quell’uccello, l’uomo-topo e il piccione si riconoscono: «Non capisco […] mi sembra che alla fine io sono sempre morto. È solo una questione di tempo?». Stavolta risponde il volatile: «Come per tutti». In questa continua analogia con un animale che condivide con noi la vita in città, ma che è odiato profondamente – alla pari, d’altronde, di molti vicini – Biadi ricorda una citazione da Il libro degli esseri a malapena immaginabili di Caspar Henderson: «Nessun animale condivide con l’uomo la tendenza implacabile a immaginare in modo così nitido il contrario dell’essere vivi».

Con un titolo che non rende piena giustizia alla complessità della vicenda e alle sue stratificazioni di significati, Le nuvole del soffitto è un’opera ricchissima, una galleria di personaggi, luoghi, spazi reali e spazi immaginati, stati d’animo – stati d’animo pure reali e immaginati, e non per questo meno reali. Alcune pagine si presentano come inesauribili, e mi hanno trattenuto a lungo per un tentativo di decifrazione. Dopo essere entrato nel museo-bar, ad esempio, Biadi ci mostra l’uomo-topo seduto davanti a due dipinti molto famosi: dapprima “Vertumno” di Arcimboldo (ma con una sigaretta in bocca), poi “La persistenza della memoria” di Dalì. Mi sono interrogato sul perché di questa scelta, di questa krisis. Il protagonista è, evidentemente, un uomo in crisi: non più giovane ma non ancora vecchio, già genitore ma non ancora padre, con un lavoro ma senza ancora un ruolo. Nel secondo caso il riferimento si fa ancora più surreale. Accanto all’uomo-topo, e davanti all’opera di Dalì, compare una strana creatura, un uomo con una testa-occhio innervata di sangue che guarda costantemente un orologio: un gesto che il protagonista non compie mai, se non il giorno del funerale di suo nonno, talmente fuori controllo che infine non riesce ad arrivare in tempo. Da dove promana questa visione? L’occhio è uno degli elementi più simbolici e iconici di Dalì, e richiama molti suoi lavori, da Le chien andalu alla scena del sogno di Spellbound di Hitchcock, fino al cortometraggio per Disney Destino. Dalì è tra i primi artisti del Novecento a sognare e a segnare l’occhio, a sognare e a segnare il guardare, anticipando lo shock forse davvero mai superato dell’uomo di aver costruito occhi elettronici che prendono a guardare in autonomia, a mostrarci qualche cosa che non c’è e al contempo esiste. «È davvero tutto fermo?», si chiede il protagonista. «Forse la chiave di tutto è il tempo». E, a differenza dello spazio, il tempo non si può guardare; al massimo, possiamo provare a vederlo.

È geniale – con questa ironia anch’essa disperata, ultimo appiglio alla vita – la tavola in cui, ancora al museo, l’uomo-topo “entra” dentro un’anfora ellenica del II secolo a. C., che è un inno anche alla lettura dei musei, al significato dell’arte: ci siamo noi là dentro, esposti nelle teche, parlati nel testo. Sonno e Morte, Ipno e Tanato, mettono in salvo il corpo di Sarpedonte dall’ira dei soldati achei davanti alle mura di Troia. Zeus ordina infatti a sonno e morte di sottrarlo ai soldati che stavano infierendo sul suo corpo: sonno e morte salveranno il nostro uomo-topo da quanti cercano di infierire sul suo corpo? In più punti della sua vicenda umana e grafica il protagonista cade, come in una passione o in una battaglia. Cade quando beve da solo al bar, cade sotto i colpi dei “mi fai schifo” della madre di sua figlia, cade quando si autosabòta. Come si può non simpatizzare per l’uomo-topo, non empatizzare con lui? Quando per guarire dalla morte in vita vuole solo mangiare un hot-dog, e invece un piccione sembra seguirlo – l’unico che gli presta attenzione, si posa sul ramo dell’albero sotto il quale passa e infine libera il suo guano. Quell’escremento che sporca l’alimento è dapprima una macchia bianca, poi annerisce mentre imbiancano le linee di tutto il resto: lui, l’uomo-topo diventa lo scarto, non il panino. Lui ridotto a essere abitudinario perché superstizioso e superstizioso perché abitudinario. Quando prova a “fare il padre”, infarcendo di frasi a effetto gli insegnamenti che rivolge a sua figlia, cade, fallisce, un fallimento però che ci affratella. «La vita deve essere un continuo percorso di crescita», «Devi sempre porti delle piccole sfide da superare». Sono espressioni che ascoltiamo continuamente: Impossible is nothing non è soltanto da vent’anni il claim di un noto marchio di articoli sportivi, ma il motto di un’intera generazione condannata a una ciclica (inevitabile?) insoddisfazione. Dov’è allora l’esercizio del limite su cui si fonda uno dei cardini del pensiero della Grecia antica?

In questi sgoccioli di vacanza al mare, l’amico con cui condivido ombrellone e ansia di non essere abbastanza riposati per riprendere le attività, nonché la stessa stanchezza dell’uomo-topo, sta terminando la lettura de Lo scherzo di Milan Kundera e mi indica questo passo: «L’uomo moderno bara. Cerca di aggirare tutti gli ostacoli e passare gratis dalla vita alla morte». È evidente che l’uomo contemporaneo – questo uomo-topo – ha un ulteriore compito: non può passare gratis dalla morte alla vita, una condizione che è condannato a sperimentare più volte nel corso della sua esistenza. Nel frattempo Biadi e l’uomo-topo leggono Bertrand Russell, il quale ci ricorda che «Solo dentro il castello di queste verità, solo sulle salde fondamenta di un’irriducibile disperazione è possibile costruire con sicurezza la casa dell’anima». È un tempo in cui questa disperazione ci volteggia intorno, come un piccione infestante, testardo, ubiquo, che non sappiamo arginare. Potremmo presentarci a un appuntamento, praticar l’ironia, o cedere a uno dei nostri travestimenti.